추천 콘텐츠

논란의 도쿄 올림픽

올림픽은 늘 다양한 사건 사고와 기록을 남긴다. 지난 2020 도쿄 올림픽으로 돌아가 보자. 코로나19로 1년 늦게 열린 도쿄 올림픽은 경기 강행, 운영 미숙 및 열악한 시설, 각국 정상들의 불참 문제 등으로 논란을 가득 남긴 채 막을 내렸다. 그 가운데 중요한 시사점을 주는 것도 있다. 역대 가장 많은 성 소수자 선수가 출전했다는 사실이다. 최소 172명으로 집계되는데, 2012년 런던 올림픽에는 23명, 2016년 리우 올림픽에는 56명이 출전한 것에 비해 그 수가 크게 늘었다. 이전의 모든 올림픽에 참가한 성 소수자 선수를 합친 것 보다 그 수가 많다. 올림픽에 참가한 1만 1000여 명의 선수 가운데 2퍼센트가 채 못 되는 수지만 직전 대회에 비해 세 배 가까이 증가했다는 점은 성 소수자의 대표성에 있어 고무적인 현상이다. 게다가 트랜스젠더의 첫 출전을 알린 올림픽이기도 했다.

프롤로그에 소개한 허버드는 미디어의 압도적인 조명을 받았지만 사실 그가 해당 올림픽에 참가한 유일한 트랜스젠더 선수는 아니다. 도쿄 올림픽에 등장한 네 명의 트랜스젠더 선수 중에는 허버드보다 경기 일정이 앞섰던 캐나다 여자 축구 대표팀의 퀸(Quinn)도 있었다. 퀸은 2021년 7월 21일, 일본 FC도쿄팀과의 경기에 처음 출전하며 올림픽 역사상 가장 먼저 경기를 뛴 트랜스젠더 선수로 기록됐다. 퀸은 또 하나의 대기록을 세웠는데, 캐나다 여자 축구팀이 금메달을 목에 걸며 역사상 최초로 메달을 수상한 ‘논바이너리(non-binary)’[1] 트랜스젠더 선수가 된 것이다. 그럼에도 허버드에 비하면 크게 주목받지 못했다. 왜일까?

퀸은 여성으로 태어나 IOC 규정에 따라 여성 리그에 참여했기 때문이다. 퀸은 이미 2014년에 여자 축구에 데뷔했고 지난 2016 리우 올림픽에도 여자 축구 대표팀으로 출전해 동메달을 목에 걸었으나 당시에는 성전환 사실을 공개하지 않았다. 퀸이 커밍아웃(coming-out)한 것은 2020년 9월이었다. 자신의 원래 이름인 레베카 퀸(Rebecca Quinn)에서 ‘레베카’를 떼고 성별 대명사를 ‘그들(they/them)’로 지칭하며 트랜스젠더임을 밝혔다. 하지만 엄밀히 말하면 생물학적으로 할당된 성을 벗어나 경기하지 않았기에 논란에서 비교적 자유로웠다. 반면 허버드는 남성으로 태어나 남성으로 성장기를 보냈고 결과적으로 타고난 성별과 다른 성의 경기에 참여했다. 공정 이슈의 유무는 트랜스젠더 선수 간 주목도의 차이를 만들어냈다.

또 다른 논바이너리 트랜스젠더인 미국의 스케이트보더 알라나 스미스(Alana Smith)도 마찬가지다. 여성으로 태어나 여성 경기에 참여해 이슈화가 덜 됐다. 다만 스미스의 경우 다른 논란이 있었다. 자신의 스케이트보드에 ‘They/Them’이라는 자신의 인칭 대명사를 적은 채로 경기에 임하기까지 했으나 해설자들이 계속 스미스를 ‘그녀(she)’로 지칭한 것이다. 해설자들은 사건이 논란이 된 이후에야 사과했다. 이는 트랜스젠더의 스포츠 경기 참여 문제가 비단 공정 담론에 국한되지 않는다는 점을 보여준다. 참여 여부를 담판 짓는 것을 넘어 담론을 형성하는 미디어, 전반적인 사회 인식, 면밀한 제도가 함께 움직이지 않으면 참여를 막느니만 못한 결과를 초래할 수도 있기 때문이다. 트랜스젠더는 결코 단일한 집단이 아니며 그들 각자의 의사에 따른 존중과 배려가 필요하다는 점을 상기해야 한다.

그럼에도 엘리트 스포츠의 세계에서 허버드나 토머스의 사례가 가장 큰 상징성을 가진다는 점은 부인할 수 없다. 이 책에서 주로 다룰 내용 역시, ‘트랜스 여성 선수의 여성부 경기 참여’다. 쉽게 단일한 집단으로 여겨지는 것도 문제지만 일단 엘리트 스포츠에 자유로이 참여하기 위해 가장 먼저 해결해야 하는 의제가 공정성이기 때문이다. 물론 허버드가 무관에 그치며 그를 향한 사회적 우려는 빠르게 식었고, 제도적 논의 역시 급하게 이뤄지지 않았다. 그럼에도 시사점을 주는 부분이 있다면 바로 ‘미디어가 허버드를 어떻게 다뤘는가’다.

앞선 질문은 단순히 “해외 다른 나라들의 생각은 어떤가?”의 문제가 아니다. 보도의 방향은 예상처럼 다양하다. 고민해야 할 지점은 미디어의 역할이다. 이 이슈가 미디어에 던지는 난제는 크게 두 가지인데, 하나는 트랜지션(transition) 즉 성전환 사실의 공개조차 쉽지 않은 ‘트랜스젠더’를 다룬다는 점이고, 또 하나는 스포츠와 공생 관계인 미디어로서 ‘운동선수’를 다룬다는 점이다.

스포츠와 미디어는 각별하다. 세계의 OTT(Over The Top) 서비스들이 발 빠르게 스포츠를 섭렵하려는 이유다. 미디어는 스포츠와 함께 컸다. 경기마다 수많은 스포츠 스타가 탄생하고 막대한 광고 수익이 발생하기 때문이다. 따라서 스포츠 경기에는 인물 중심적인 보도가 쏟아지고 작은 사건 사고에도 끊임없이 관심이 집중된다. 보통 트랜스젠더들이 사회 진출에도 어려움을 겪는 것을 고려하면 허버드가 마주해야 할 환경은 매우 가혹했던 셈이다.

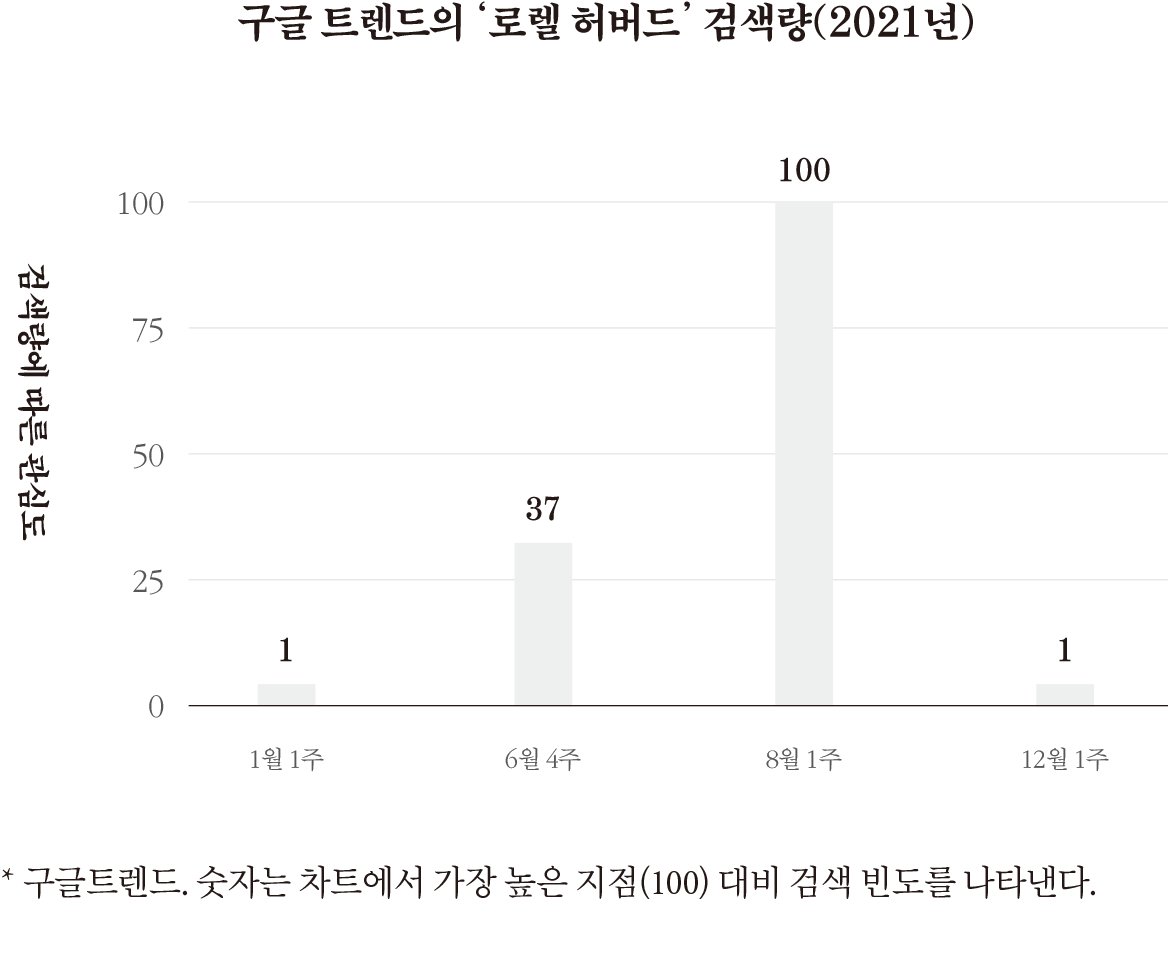

스포츠, 섹스, 젠더라는 자극적 단어 속에 허버드는 미디어의 먹잇감이 됐다. 이전까지 그에게 별 관심이 없던 미디어는 IOC가 허버드의 도쿄 올림픽 참가를 허가하자마자 기사를 쏟아내기 시작했다. 검색량 역시 폭발적으로 증가했다. ‘구글트렌드(Google Trends)’에서 전 세계 기준 ‘로렐 허버드-역도 선수’의 검색량은 두 번 폭증했는데 한 번은 허버드의 2020 도쿄 올림픽 출전이 확정된 6월 넷째 주이고, 한 번은 허버드의 경기가 있던 2021년 8월 첫 주차였다. NZOC가 6월 21일에 역도 대표팀 라인업을 발표했을 때는 24시간 이내에 400여 개의 미디어가 관련 소식을 발표했다. 퀸의 금메달 획득에 관한 보도가 161건이었던 것에 비하면 엄청난 숫자다.

또 다른 논바이너리 트랜스젠더인 미국의 스케이트보더 알라나 스미스(Alana Smith)도 마찬가지다. 여성으로 태어나 여성 경기에 참여해 이슈화가 덜 됐다. 다만 스미스의 경우 다른 논란이 있었다. 자신의 스케이트보드에 ‘They/Them’이라는 자신의 인칭 대명사를 적은 채로 경기에 임하기까지 했으나 해설자들이 계속 스미스를 ‘그녀(she)’로 지칭한 것이다. 해설자들은 사건이 논란이 된 이후에야 사과했다. 이는 트랜스젠더의 스포츠 경기 참여 문제가 비단 공정 담론에 국한되지 않는다는 점을 보여준다. 참여 여부를 담판 짓는 것을 넘어 담론을 형성하는 미디어, 전반적인 사회 인식, 면밀한 제도가 함께 움직이지 않으면 참여를 막느니만 못한 결과를 초래할 수도 있기 때문이다. 트랜스젠더는 결코 단일한 집단이 아니며 그들 각자의 의사에 따른 존중과 배려가 필요하다는 점을 상기해야 한다.

그럼에도 엘리트 스포츠의 세계에서 허버드나 토머스의 사례가 가장 큰 상징성을 가진다는 점은 부인할 수 없다. 이 책에서 주로 다룰 내용 역시, ‘트랜스 여성 선수의 여성부 경기 참여’다. 쉽게 단일한 집단으로 여겨지는 것도 문제지만 일단 엘리트 스포츠에 자유로이 참여하기 위해 가장 먼저 해결해야 하는 의제가 공정성이기 때문이다. 물론 허버드가 무관에 그치며 그를 향한 사회적 우려는 빠르게 식었고, 제도적 논의 역시 급하게 이뤄지지 않았다. 그럼에도 시사점을 주는 부분이 있다면 바로 ‘미디어가 허버드를 어떻게 다뤘는가’다.

미디어가 바라본 허버드

앞선 질문은 단순히 “해외 다른 나라들의 생각은 어떤가?”의 문제가 아니다. 보도의 방향은 예상처럼 다양하다. 고민해야 할 지점은 미디어의 역할이다. 이 이슈가 미디어에 던지는 난제는 크게 두 가지인데, 하나는 트랜지션(transition) 즉 성전환 사실의 공개조차 쉽지 않은 ‘트랜스젠더’를 다룬다는 점이고, 또 하나는 스포츠와 공생 관계인 미디어로서 ‘운동선수’를 다룬다는 점이다.

스포츠와 미디어는 각별하다. 세계의 OTT(Over The Top) 서비스들이 발 빠르게 스포츠를 섭렵하려는 이유다. 미디어는 스포츠와 함께 컸다. 경기마다 수많은 스포츠 스타가 탄생하고 막대한 광고 수익이 발생하기 때문이다. 따라서 스포츠 경기에는 인물 중심적인 보도가 쏟아지고 작은 사건 사고에도 끊임없이 관심이 집중된다. 보통 트랜스젠더들이 사회 진출에도 어려움을 겪는 것을 고려하면 허버드가 마주해야 할 환경은 매우 가혹했던 셈이다.

스포츠, 섹스, 젠더라는 자극적 단어 속에 허버드는 미디어의 먹잇감이 됐다. 이전까지 그에게 별 관심이 없던 미디어는 IOC가 허버드의 도쿄 올림픽 참가를 허가하자마자 기사를 쏟아내기 시작했다. 검색량 역시 폭발적으로 증가했다. ‘구글트렌드(Google Trends)’에서 전 세계 기준 ‘로렐 허버드-역도 선수’의 검색량은 두 번 폭증했는데 한 번은 허버드의 2020 도쿄 올림픽 출전이 확정된 6월 넷째 주이고, 한 번은 허버드의 경기가 있던 2021년 8월 첫 주차였다. NZOC가 6월 21일에 역도 대표팀 라인업을 발표했을 때는 24시간 이내에 400여 개의 미디어가 관련 소식을 발표했다. 퀸의 금메달 획득에 관한 보도가 161건이었던 것에 비하면 엄청난 숫자다.

문제는 일부 언론의 보도 행태다. 그 400여 개의 미디어 중 30퍼센트는 허버드의 성전환 전의 이름을 인용했다. 높아진 대중들의 관심에 따라 집요해진 미디어는 허버드의 과거와 사생활을 마구잡이로 파헤치며 사건을 가십성으로 보도했다. 특히 허버드와 IOC의 결정을 비난하기 위한 극단적이고 자극적인 헤드라인이 즐비했다. 그 과정에서 허버드가 IOC 규정에 따라 자격을 갖추었다는 점은 축소되고 ‘불공정한 이점’이라는 키워드 그리고 ‘공정 대 포용’이라는 프레임이 강화됐다. 이에 NZOC와 호주 성 소수자 단체들은 트랜스젠더를 존중해달라는 요청과 함께 보도 가이드라인을 기자들에게 제공했다. 많은 매체가 허버드를 존중하고 중립적으로 다루고자 노력했지만 이 가이드라인을 따르지 않은 언론사가 태반이었다. 결과적으로 옹호와 비판이 난립하는 각축전이 되며 논의의 본질은 크게 흐려졌다. 다음은 허버드를 다룬 세계 주요 언론들의 보도다.

영국의 타블로이드지 《데일리메일(DailyMail)》은 허버드의 성전환 전 이름 사용과 함께 그의 과거를 파헤친 대표적인 언론이다.[2] 《데일리메일》은 2021년 7월 이를 독점 기사로 냈는데, 허버드가 남학생이던 시절 학교에서 수줍어하는 학생이었고 팀의 주장까지 맡았었으며, 동료들은 ‘개빈’이 늘 남자팀 내에서 불편해했다는 제목으로 보도했다. 기사에는 그의 부모님 사진과 남학생이던 당시의 사진이 실렸으며 경기 내용과는 전혀 상관없는 사생활이나 학교 시절의 이야기가 담겼다.

반면 영국의 공영 방송사 BBC는 정반대의 행보를 보였다. BBC는 BBC 스포츠 트위터 페이지에 혐오를 조장하는 사람들을 관계 기관에 고소하겠다는 뜻을 밝혔다. 이와 동시에 허버드의 경기를 생중계하지 않기로 결정했다.[3] 게다가 자신들의 소셜 미디어가 모든 사람에게 안전하길 바란다며 인종, 성별, 종교 등을 이유로 혐오 발언을 한 댓글이 있다면 BBC에 전달해 달라는 당부를 전했다. 게시물에는 “혐오는 이기지 못한다(Hate won’t win)”라는 캠페인 마크가 달렸다. 허버드를 단순히 옹호하는 게 아닌, 가장 적극적으로 보호한 언론사 중 하나다.

BBC는 올림픽이 끝나고 도쿄 올림픽을 장식한 3대 쟁점을 소개했는데 여기에 허버드가 포함됐다. 함께 다뤄진 것은 미국 유명 체조 선수인 시몬 바일스(Simone Biles)의 경기 포기를 통한 선수들의 정신 건강 이슈, 벨라루스의 육상 선수 크리스티나 치마노우스카야(Крысціна Ціманоўская)의 망명 사태로 각자 굵직한 이슈들이다. BBC는 허버드의 올림픽 출전으로 또 하나의 벽이 무너졌다고 평가했다.

미국의 오랜 뉴스 통신사 AP통신의 한 논평 역시 허버드가 역사를 만들었다며 축하를 보냈다.[4] 특히 허버드를 트랜스젠더 운동선수의 선구자로 표현했다. 그의 올림픽 도전은 1차 시기 실패와 함께 길게 가지 못했지만 이 일로 IOC가 트랜스젠더 선수의 자격을 위한 새로운 ‘프레임워크(framework)’를 발표할 것임을 강조하며 허버드가 해당 논의의 마중물이 됐다는 논평이었다. 이와 더불어 기존 IOC가 2015년 제시한 트랜스젠더 선수의 경기 참여 관련 권고안에 따라 허버드는 해당 기준을 충족했으며 올림픽 참여가 문제 되지 않음을 다시 한 번 강조했다.

영국의 방송인이자 저널리스트인 피어스 모건(Piers Morgan)은 허버드의 올림픽 참가를 각종 매체에서 가장 적극적으로 비난한 인물 중 하나다. 그는 허버드의 참가를 “여성 스포츠의 참극”이라고 표현했다.[5] 여성의 몸으로 태어난 여자 선수는 남자의 몸으로 태어난 로렐 허버드에 비해 당연히 불리할 수밖에 없다는 것이다. 또 만약 허버드가 도쿄 올림픽 금메달을 딴다면 우리가 알고 있는 올림픽의 꿈은 사라지며, 이는 ‘올림픽 모토(The Olympic Motto)’인 “보다 빨리(faster), 보다 높이(higher), 보다 힘차게(stronger)”를 여자 경기에서 남자의 힘으로 쟁취하는 일이라 평했다. 모건은 여러 TV 프로그램에서 영향력 있는 인물인 만큼, 발언에 대한 주목도 역시 높았다.

세계의 대표적인 스포츠 매체인 ESPN의 입장은 어땠을까? ESPN의 저널리스트 달시 메인(D’Arcy Maine)은 허버드의 경기 순간을 하나하나 자세히 표현하며 응원하는 맘을 숨기지 않았다.[6] “뉴질랜드 국가대표 역도팀에 허버드가 합류한 이후 몇 주간 논란이 계속되었다. 하지만 경기 당일 허버드를 향한 지지는 모든 논란을 종식 시켰다. 온라인에서 볼 수 있는 독설은 볼 수 없었고, 경기장 안은 박수와 환호로 가득 찼다. 허버드는 그 순간이 자신의 존재보다 의미 있음을 알 것이다”라고 평했다. 공정성과 기록, 메달, 국력의 각축장 같은 올림픽도 결국 경기장 안에서는 선수 개개인에게 의미 깊은 도전의 순간이며 서로를 응원하게 만드는 힘이 있음을 강조하는 논평이었다.

러시아에 거주하는 미국 저널리스트이자 저자인 로버트 브리지스(Robert Bridges)는 러시아의 국제 보도 전문 채널인 러시안타임스(RT)에 “경기는 성 정체성이 아닌 신체가 하는 것”이라며 트랜스 여성 선수가 여성 스포츠를 납치했다는 제목의 기사를 내보냈다.[7] 여성 선수들은 경기 중 룰이 갑자기 변경되어 여성이 아닌 생물학적 남성과 겨루게 되었다는 내용이 담겼다. 이에 더해, 뉴질랜드 오타고대학교가 허버드를 ‘뉴질랜드 올해의 여성 선수’로 선정하여 시스젠더(cisgender) 여성들에게 모욕을 줬다고 혹평했다.

가장 문제가 심한 곳은 채널 원이다. 채널 원은 러시아 국영 방송으로 러시아에서 두 번째로 인기 있는 방송국이며 IOC와 공식 파트너 사이다. 트랜스젠더에 대한 사회적 인식이 좋지 않은 러시아의 언론인 만큼 허버드에 대해 과격한 발언을 서슴지 않았다. 채널 원의 저널리스트 아나톨리 쿠지체프(Anatoly Kuzichev)는 로렐 허버드로 분장하고 그를 패러디하며 “트랜스젠더는 사이코패스이며 정신과 진료가 필요하다”고 말했다. 한 나라의 공영 방송에서 나온 표현이라고는 믿기 어려운 수준의 일차적 혐오 표현이었다.

차별 금지와 공정은 스포츠 정신 안에서 언뜻 같은 연장선에 놓인 것처럼 보인다. 그러나 공정의 의미가 남다른 스포츠 세계에서는 이처럼 양극단이 첨예하게 맞불을 놓는 이슈가 된다. 이제껏 두 개의 성 이외에 관심을 두지 않았던 스포츠계의 관행은 스포츠 미디어에도 그대로 전염됐다. 극단적 옹호와 프레이밍에 급급한 문제 제기, 황색 언론의 가십성 보도와 일부 혐오 발언은 선수 개인에 집단의 대표성을 부여해 논의를 변질시켰다. 이러한 상황에서 성숙한 논의는 요원할 뿐이다. 공론화를 위해서라면 언론의 보도는 숙명과도 같지만 미디어가 스포츠를 다루는 방식은 여전히 인물 중심적이고 자극적이다. 가장 큰 문제는 막상 당사자인 선수의 목소리가 조명되지 못한다는 점이다. 옹호와 독려가 만사가 아니라는 점은 허버드의 입장을 통해 알 수 있다.

스포츠는 팬이 있기에 존재하고 스포츠 선수는 인기를 먹고 산다. 뛰어난 성적, 슈퍼 플레이, 쇼맨십, 방송 활동 등 스포츠 스타가 되기 위한 요소는 다양하며 그렇기에 선수들은 경기 외적으로 다양한 노력을 한다. 팬들과 소통하고 미디어에 노출되는 것을 꺼리는 운동선수는 거의 없다고 볼 수 있다. 팬이 떠난 종목은 비인기 종목이 되고 세계 대회에서 입지가 불안해지기도 한다. 역도는 꾸준한 팬층이 있지만 비인기 종목이었다. 과연 장미란 선수가 없는 역도 경기에 한국의 미디어는 얼마나 집중할 것인가? 허버드의 존재는 역도라는 비인기 종목을 ‘이번 올림픽에서 꼭 봐야 하는 순간’으로 바꿔 놓았다.

영국의 타블로이드지 《데일리메일(DailyMail)》은 허버드의 성전환 전 이름 사용과 함께 그의 과거를 파헤친 대표적인 언론이다.[2] 《데일리메일》은 2021년 7월 이를 독점 기사로 냈는데, 허버드가 남학생이던 시절 학교에서 수줍어하는 학생이었고 팀의 주장까지 맡았었으며, 동료들은 ‘개빈’이 늘 남자팀 내에서 불편해했다는 제목으로 보도했다. 기사에는 그의 부모님 사진과 남학생이던 당시의 사진이 실렸으며 경기 내용과는 전혀 상관없는 사생활이나 학교 시절의 이야기가 담겼다.

반면 영국의 공영 방송사 BBC는 정반대의 행보를 보였다. BBC는 BBC 스포츠 트위터 페이지에 혐오를 조장하는 사람들을 관계 기관에 고소하겠다는 뜻을 밝혔다. 이와 동시에 허버드의 경기를 생중계하지 않기로 결정했다.[3] 게다가 자신들의 소셜 미디어가 모든 사람에게 안전하길 바란다며 인종, 성별, 종교 등을 이유로 혐오 발언을 한 댓글이 있다면 BBC에 전달해 달라는 당부를 전했다. 게시물에는 “혐오는 이기지 못한다(Hate won’t win)”라는 캠페인 마크가 달렸다. 허버드를 단순히 옹호하는 게 아닌, 가장 적극적으로 보호한 언론사 중 하나다.

BBC는 올림픽이 끝나고 도쿄 올림픽을 장식한 3대 쟁점을 소개했는데 여기에 허버드가 포함됐다. 함께 다뤄진 것은 미국 유명 체조 선수인 시몬 바일스(Simone Biles)의 경기 포기를 통한 선수들의 정신 건강 이슈, 벨라루스의 육상 선수 크리스티나 치마노우스카야(Крысціна Ціманоўская)의 망명 사태로 각자 굵직한 이슈들이다. BBC는 허버드의 올림픽 출전으로 또 하나의 벽이 무너졌다고 평가했다.

미국의 오랜 뉴스 통신사 AP통신의 한 논평 역시 허버드가 역사를 만들었다며 축하를 보냈다.[4] 특히 허버드를 트랜스젠더 운동선수의 선구자로 표현했다. 그의 올림픽 도전은 1차 시기 실패와 함께 길게 가지 못했지만 이 일로 IOC가 트랜스젠더 선수의 자격을 위한 새로운 ‘프레임워크(framework)’를 발표할 것임을 강조하며 허버드가 해당 논의의 마중물이 됐다는 논평이었다. 이와 더불어 기존 IOC가 2015년 제시한 트랜스젠더 선수의 경기 참여 관련 권고안에 따라 허버드는 해당 기준을 충족했으며 올림픽 참여가 문제 되지 않음을 다시 한 번 강조했다.

영국의 방송인이자 저널리스트인 피어스 모건(Piers Morgan)은 허버드의 올림픽 참가를 각종 매체에서 가장 적극적으로 비난한 인물 중 하나다. 그는 허버드의 참가를 “여성 스포츠의 참극”이라고 표현했다.[5] 여성의 몸으로 태어난 여자 선수는 남자의 몸으로 태어난 로렐 허버드에 비해 당연히 불리할 수밖에 없다는 것이다. 또 만약 허버드가 도쿄 올림픽 금메달을 딴다면 우리가 알고 있는 올림픽의 꿈은 사라지며, 이는 ‘올림픽 모토(The Olympic Motto)’인 “보다 빨리(faster), 보다 높이(higher), 보다 힘차게(stronger)”를 여자 경기에서 남자의 힘으로 쟁취하는 일이라 평했다. 모건은 여러 TV 프로그램에서 영향력 있는 인물인 만큼, 발언에 대한 주목도 역시 높았다.

세계의 대표적인 스포츠 매체인 ESPN의 입장은 어땠을까? ESPN의 저널리스트 달시 메인(D’Arcy Maine)은 허버드의 경기 순간을 하나하나 자세히 표현하며 응원하는 맘을 숨기지 않았다.[6] “뉴질랜드 국가대표 역도팀에 허버드가 합류한 이후 몇 주간 논란이 계속되었다. 하지만 경기 당일 허버드를 향한 지지는 모든 논란을 종식 시켰다. 온라인에서 볼 수 있는 독설은 볼 수 없었고, 경기장 안은 박수와 환호로 가득 찼다. 허버드는 그 순간이 자신의 존재보다 의미 있음을 알 것이다”라고 평했다. 공정성과 기록, 메달, 국력의 각축장 같은 올림픽도 결국 경기장 안에서는 선수 개개인에게 의미 깊은 도전의 순간이며 서로를 응원하게 만드는 힘이 있음을 강조하는 논평이었다.

러시아에 거주하는 미국 저널리스트이자 저자인 로버트 브리지스(Robert Bridges)는 러시아의 국제 보도 전문 채널인 러시안타임스(RT)에 “경기는 성 정체성이 아닌 신체가 하는 것”이라며 트랜스 여성 선수가 여성 스포츠를 납치했다는 제목의 기사를 내보냈다.[7] 여성 선수들은 경기 중 룰이 갑자기 변경되어 여성이 아닌 생물학적 남성과 겨루게 되었다는 내용이 담겼다. 이에 더해, 뉴질랜드 오타고대학교가 허버드를 ‘뉴질랜드 올해의 여성 선수’로 선정하여 시스젠더(cisgender) 여성들에게 모욕을 줬다고 혹평했다.

가장 문제가 심한 곳은 채널 원이다. 채널 원은 러시아 국영 방송으로 러시아에서 두 번째로 인기 있는 방송국이며 IOC와 공식 파트너 사이다. 트랜스젠더에 대한 사회적 인식이 좋지 않은 러시아의 언론인 만큼 허버드에 대해 과격한 발언을 서슴지 않았다. 채널 원의 저널리스트 아나톨리 쿠지체프(Anatoly Kuzichev)는 로렐 허버드로 분장하고 그를 패러디하며 “트랜스젠더는 사이코패스이며 정신과 진료가 필요하다”고 말했다. 한 나라의 공영 방송에서 나온 표현이라고는 믿기 어려운 수준의 일차적 혐오 표현이었다.

차별 금지와 공정은 스포츠 정신 안에서 언뜻 같은 연장선에 놓인 것처럼 보인다. 그러나 공정의 의미가 남다른 스포츠 세계에서는 이처럼 양극단이 첨예하게 맞불을 놓는 이슈가 된다. 이제껏 두 개의 성 이외에 관심을 두지 않았던 스포츠계의 관행은 스포츠 미디어에도 그대로 전염됐다. 극단적 옹호와 프레이밍에 급급한 문제 제기, 황색 언론의 가십성 보도와 일부 혐오 발언은 선수 개인에 집단의 대표성을 부여해 논의를 변질시켰다. 이러한 상황에서 성숙한 논의는 요원할 뿐이다. 공론화를 위해서라면 언론의 보도는 숙명과도 같지만 미디어가 스포츠를 다루는 방식은 여전히 인물 중심적이고 자극적이다. 가장 큰 문제는 막상 당사자인 선수의 목소리가 조명되지 못한다는 점이다. 옹호와 독려가 만사가 아니라는 점은 허버드의 입장을 통해 알 수 있다.

언론이 폭력이 될 때

스포츠는 팬이 있기에 존재하고 스포츠 선수는 인기를 먹고 산다. 뛰어난 성적, 슈퍼 플레이, 쇼맨십, 방송 활동 등 스포츠 스타가 되기 위한 요소는 다양하며 그렇기에 선수들은 경기 외적으로 다양한 노력을 한다. 팬들과 소통하고 미디어에 노출되는 것을 꺼리는 운동선수는 거의 없다고 볼 수 있다. 팬이 떠난 종목은 비인기 종목이 되고 세계 대회에서 입지가 불안해지기도 한다. 역도는 꾸준한 팬층이 있지만 비인기 종목이었다. 과연 장미란 선수가 없는 역도 경기에 한국의 미디어는 얼마나 집중할 것인가? 허버드의 존재는 역도라는 비인기 종목을 ‘이번 올림픽에서 꼭 봐야 하는 순간’으로 바꿔 놓았다.

모든 선수가 원하는 스포트라이트지만 허버드는 경기 전까지 공개 석상에 모습을 드러내지 않으며 철저히 미디어로부터 모습을 감췄다. 경기 당일, 기자 회견장은 뜨거운 취재 열기로 가득했다. 회견장의 좌석보다 두 배나 많은 기자가 배석을 요청했을 정도였다. 허버드는 기자 회견장에서 미디어의 관심이 불편하다는 점을 분명히 했다.[8] 자신이 경기에 참여한 목적은 대중의 집중을 받거나 미디어의 관심을 끌기 위해서도 아니며 역사적인 순간도 아니라는 것이다. 그가 바란 것은 그저 한 명의 선수로 여겨지는 것이었다.

허버드는 도쿄 올림픽 출전 당시 여자 역도에 참여한 선수 중 최고령인 43세였다. 그는 당시 기준으로 3년 전인 2018년 부상으로 선수 경력이 끝날 위기에 놓였고 뉴질랜드는 정부 차원에서 허버드를 다양하게 지원했다. 대중에게 허버드의 스포츠 경기 참여는 단순한 흥밋거리겠지만 허버드 자신에겐 선수로서의 여정을 마무리하는 의미 있는 도전이었다. 1차 시도를 모두 실패한 허버드는 “스스로 설정한 기준과 조국이 기대한 기준엔 미처 도달하지 못했으나 이번 경기를 통해 스포츠는 성별, 인종, 나이와 관계없이 누구나 할 수 있는 일이라는 것을 증명했다”고 말했다. 이 같은 도전의 의미는 공정 담론 속에 퇴색된 채 허버드는 원치도 않는 방향의 보도들로 곤욕을 치러야 했다.

스포츠 미디어는 건전한 공론장의 역할을 할 수 있을까? 이제껏 많은 미디어는 트랜스젠더를 병으로 여기거나 비아냥거리는 기사 혹은 방송을 가감 없이 송출한 바 있다. 한 예로 UFC(Ultimate Fighting Championship) 전 여성 챔피언 론다 로우지(Ronda Rousey)는 주류 언론에 나와 트랜스 여성 선수 팔론 폭스(Fallon Fox)를 향해, “폭스는 호르몬 테스트를 받고, 성기를 잘라버려도 남자의 골격을 가졌기에 때문에 훨씬 유리하다. 이건 불공정하다”고 혐오 발언을 서슴지 않았다.[9] 미디어는 이를 그대로 송출했다. UFC 해설자이자 TV쇼 진행자 조 로건(Joe Rogan) 역시 팔론 폭스를 향한 거친 발언을 자신의 팟캐스트로 방송했다. UFC의 노이즈 마케팅과 ‘트래시 토크(trash-talk)’ 등 경기 전 격앙된 선수들의 모습은 있을 법한 일이다. 그러나 로우지와 로건처럼 해당 분야에서 영향력 있는 사람들의 발언은 무게감이 다르다. 스포츠 팬에게는 저널리스트의 말보다 이러한 스포츠계 인플루언서의 발언이 훨씬 더 영향력 있는 법이다. 게다가 스포츠계는 성 소수자의 대표성이 부족해 한쪽의 목소리가 부각될 수밖에 없는 구조다.

허버드는 도쿄 올림픽 출전 당시 여자 역도에 참여한 선수 중 최고령인 43세였다. 그는 당시 기준으로 3년 전인 2018년 부상으로 선수 경력이 끝날 위기에 놓였고 뉴질랜드는 정부 차원에서 허버드를 다양하게 지원했다. 대중에게 허버드의 스포츠 경기 참여는 단순한 흥밋거리겠지만 허버드 자신에겐 선수로서의 여정을 마무리하는 의미 있는 도전이었다. 1차 시도를 모두 실패한 허버드는 “스스로 설정한 기준과 조국이 기대한 기준엔 미처 도달하지 못했으나 이번 경기를 통해 스포츠는 성별, 인종, 나이와 관계없이 누구나 할 수 있는 일이라는 것을 증명했다”고 말했다. 이 같은 도전의 의미는 공정 담론 속에 퇴색된 채 허버드는 원치도 않는 방향의 보도들로 곤욕을 치러야 했다.

스포츠 미디어는 건전한 공론장의 역할을 할 수 있을까? 이제껏 많은 미디어는 트랜스젠더를 병으로 여기거나 비아냥거리는 기사 혹은 방송을 가감 없이 송출한 바 있다. 한 예로 UFC(Ultimate Fighting Championship) 전 여성 챔피언 론다 로우지(Ronda Rousey)는 주류 언론에 나와 트랜스 여성 선수 팔론 폭스(Fallon Fox)를 향해, “폭스는 호르몬 테스트를 받고, 성기를 잘라버려도 남자의 골격을 가졌기에 때문에 훨씬 유리하다. 이건 불공정하다”고 혐오 발언을 서슴지 않았다.[9] 미디어는 이를 그대로 송출했다. UFC 해설자이자 TV쇼 진행자 조 로건(Joe Rogan) 역시 팔론 폭스를 향한 거친 발언을 자신의 팟캐스트로 방송했다. UFC의 노이즈 마케팅과 ‘트래시 토크(trash-talk)’ 등 경기 전 격앙된 선수들의 모습은 있을 법한 일이다. 그러나 로우지와 로건처럼 해당 분야에서 영향력 있는 사람들의 발언은 무게감이 다르다. 스포츠 팬에게는 저널리스트의 말보다 이러한 스포츠계 인플루언서의 발언이 훨씬 더 영향력 있는 법이다. 게다가 스포츠계는 성 소수자의 대표성이 부족해 한쪽의 목소리가 부각될 수밖에 없는 구조다.

로우지와 로건의 방송은 2014년에 있었던 일이다. 허버드가 등장하기 전까지 트랜스젠더에 대한 스포츠 미디어의 태도는 크게 변하지 않았다. 그러나 도쿄 올림픽 이후 IOC는 트랜스젠더 혐오를 금지하고 존중하라는 보도 지침과 방법을 언론사에 전달했고, 많은 주류 언론사들과 언론인이 허버드의 출전을 사뭇 진지한 자세로 다루기 시작했다. 조명을 원치 않던 한 명의 역사(力士)였지만 스포츠 미디어와 트렌스젠더의 스포츠 참여에 있어 사실상 새로운 역사(歷史)를 쓴 셈이다. 트랜스젠더라는 사실이 가려지고 선수 그 자체로 다뤄지기까지는 시간이 걸리겠지만 스포츠 미디어는 중요한 첫발을 뗐다.

전환기에는 항상 강렬한 저항과 부딪친다. 정답 없는 문제를 다루는 만큼 언론은 더욱더 본질을 상기해야 한다. 한국의 대표적인 언론인 손석희는 자신의 저서 《장면들》에서 ‘매스미디어의 보도 원칙 네 가지’로 사실, 공정, 균형, 품위를 꼽았다.[10] 언론인이 가져야 할 기본적 덕목이지만 매체의 경계가 흐려지는 요즘엔 시사하는 바가 크다. 당연한 얘기지만 저널리스트는 보도 내용에 대한 사회 도덕적 책임이 있다.[11] 허버드의 사례를 내보낸 미디어 중 이러한 책임감을 가지고 보도한 곳은 얼마 되지 않는다. 《한국일보》 최문선 기자는 자신의 기고문 〈기레기 없는 세상에서 살고 싶다면〉에서 “누군가에게 침 뱉는 것으로는 세상을 바꿀 수 없다”고 말했다.[12] 가장 먼저 갖춰야 할 것은 품위다. 공정 담론을 논하기 이전에 선수에 대해 품위를 갖추고 그들의 목소리 역시 균형 있게 귀담아들어야 제대로 된 논의를 시작할 수 있다.

전환기에는 항상 강렬한 저항과 부딪친다. 정답 없는 문제를 다루는 만큼 언론은 더욱더 본질을 상기해야 한다. 한국의 대표적인 언론인 손석희는 자신의 저서 《장면들》에서 ‘매스미디어의 보도 원칙 네 가지’로 사실, 공정, 균형, 품위를 꼽았다.[10] 언론인이 가져야 할 기본적 덕목이지만 매체의 경계가 흐려지는 요즘엔 시사하는 바가 크다. 당연한 얘기지만 저널리스트는 보도 내용에 대한 사회 도덕적 책임이 있다.[11] 허버드의 사례를 내보낸 미디어 중 이러한 책임감을 가지고 보도한 곳은 얼마 되지 않는다. 《한국일보》 최문선 기자는 자신의 기고문 〈기레기 없는 세상에서 살고 싶다면〉에서 “누군가에게 침 뱉는 것으로는 세상을 바꿀 수 없다”고 말했다.[12] 가장 먼저 갖춰야 할 것은 품위다. 공정 담론을 논하기 이전에 선수에 대해 품위를 갖추고 그들의 목소리 역시 균형 있게 귀담아들어야 제대로 된 논의를 시작할 수 있다.

[1]

성별 혹은 성 정체성을 기존의 이분법적인 성별 구분(Gender binary)으로 나누지 않는 사람들을 지칭한다. 자신의 성을 따로 지칭하지 않는다.

[2]

Brittany Chain, 〈EXCLUSIVE: How the first transgender Olympic weightlifter was ‘shy’ at school, spent her days training in the gym and even captained her all-boys team - as her peers recall ‘Gavin’ was ALWAYS uncomfortable around them〉, 《Daily Mail》, 2021.07.04.

[3]

Jack Wright, 〈BBC did NOT screen live coverage of trans weightlifter Laurel Hubbard after warning it would report viewers who questioned her right to compete as a woman to ‘authorities’〉, 《Daily Mail》, 2021.08.03.

[4]

James Ellingworth and Sally Ho, 〈Transgender weightlifter Hubbard makes history at Olympics〉, AP News, 2021.08.02.

[5]

Piers Morgan, 〈PIERS MORGAN: Allowing a transgender weightlifter to compete in the Tokyo Olympics is a terrible mistake that destroys women’s rights to equality and fairness - and will kill the Olympic dream for female athletes〉, 《Daily Mail》, 2021.07.21.

[6]

D’Arcy Maine, 〈Olympics 2021: Transgender weightlifter Laurel Hubbard’s night ended early, but she made Olympic history〉, ESPN, 2021.08.03.

[7]

Robert Bridge, 〈‘Identities don’t play sports, bodies do’ – how trans women hijacked female sport〉, RT, 2022.1.23.

[8]

Tariq Panja, 〈Laurel Hubbard Had Her Moment. Now She’d Like Her Privacy.〉, 《The New York Times》, 2021.08.03.

[9]

Adam Love, 〈Media Framing of Transgender Athletes: Contradictions and aradoxes in Coverage of MMA Fighter Fallon Fox〉, 《LGBT Athletes in the Sports Media》, 2014.11.24., pp. 207–225.

[10]

손석희, 《장면들: 손석희의 저널리즘 에세이》, 창비, 2021., 240쪽.

[11]

피터 스티븐(이병렬 譯), 《언론 이야기: 세상을 바꾸는 힘》, 행성B, 2016., 23쪽.

[12]

최문선, 〈[36.5℃] ‘기레기’ 없는 세상에 살고 싶다면〉, 《한국일보》, 2019.10.03.

Close