추천 콘텐츠

기차역에 모인 세계의 창업자들

2018년 12월 21일, 파리에는 보슬비가 내렸다. 한 손에 우산, 다른 손에 구글맵을 켠 스마트폰을 들고 센강을 건넜다. 고가 도로 아래 복잡하게 교차하며 뻗어 나가는 10여 개의 철로를 보고, 근처에 철도 기지가 있음을 짐작할 수 있었다. 목적지인 스테이션F는 파리 메트로 6호선 슈발르헤(Chevaleret)역에서 도보 3분 거리다.

스테이션F는 격납고를 연상시켰다. 웅장한 회백색 콘크리트 외벽 정면에 큼직한 네온사인 ‘STATION F’가 빛났다. 500미터 길이의 보도를 따라 뻗은 아치형 처마를 보고 이곳의 규모를 짐작할 수 있었다. 입구에 들어서자 제프 쿤스(Jeff Koons)의 거대한 조형물이 눈길을 끌었다. 파랑, 노랑, 빨강, 주황, 초록색 찰흙을 성인 남자 신장의 두 배 높이로 쌓아 올린 모습의 ‘플레이-도(Play-Doh)’다. 건물 내부는 크리스마스 시즌임에도 창업자들로 꽉 차 있었다.

파리 동남쪽 13구에 위치한 스테이션F는 세계 최대의 스타트업 캠퍼스다. 축구장 5개(3만 4000제곱미터)를 합친 거대한 공간에 창업자 3000여 명이 모여 일한다. 이름에서 알 수 있듯, 스테이션F는 지은 지 90년이 넘은 철도 차량 기지 ‘프레이시네 홀(Halle Freyssinet)’을 모태로 한다. 이름의 철자 ‘F’는 프랑스(France), 창업자(Founders), 자유(Freedom), 재미(Fun), 동료(Fellow), 펀딩(Funding), 프레이시네(Freyssinet) 등 다양한 의미로 쓰인다.

프랑스 이동 통신사 프리(FREE)의 회장이자, 일간지 《르몽드(Le Monde)》의 공동 소유주인 자비에르 니엘(Xavier Niel)은 2017년 6월 2억 5000만 유로(3200억 원)를 들여 스테이션F를 설립했다. 그는 앞서 2013년과 2016년, 파리와 실리콘밸리에 각각 4800만 유로(610억 원), 4600만 유로(580억 원)를 들여 코딩 학교 ‘에콜(école)42’를 열었다. 학비와 교사, 교재가 없는 에콜42처럼 스테이션F도 자율성을 최고의 가치로 꼽는다. 니엘은 “프랑스가 2년 내에 기업 가치 10억 달러짜리 유니콘 기업을 10개 이상 육성할 것”이라고 전망한다.

스테이션F의 인스타그램 공식 계정에는 영국의 축구 스타 데이비드 베컴[1], 마크 저커버그 페이스북 CEO, 브라이언 체스키 에어비앤비 CEO, 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO 등 유명 인사의 방문 소식이 수시로 올라온다. 올해 초에는 미국 뮤지션 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams)가 이곳을 찾았다. 윌리엄스를 내세운 스포츠 브랜드 아디다스는 스포츠 액셀러레이터 프로그램 ‘플랫폼A’를 스테이션F에 론칭했다. 100만 유로(약 12억 7000만 원)를 투자한 캐스퍼 로스테드(Kasper Rorsted) 아디다스 CEO는 “스테이션F와의 협업은 회사 외부의 아이디어를 수용하는 오픈 소스 전략의 일환”이라고 말했다.

2018년 12월 기준 스테이션F에는 세계 50개국에서 모인 1000여 개 기업, 3000여 명의 창업자가 입주해 있다. 누적 지원 기업 수는 1만 곳에 달한다. 이 중 3분의 1은 해외 출신이다. 미국 출신이 34퍼센트로 가장 많고, 영국이 17퍼센트, 중국이 15퍼센트로 뒤를 잇는다. 유럽과 미국, 아시아의 창업자들은 왜 프랑스 파리의 스타트업 육성 단지에 몰려들고 있을까? 스테이션F가 세계의 창업자들을 불러 모으는 이유가 궁금했다. 2018년 12월, 파리에 머문 일주일 동안 두 차례 스테이션F를 방문했다. 공식 투어에 참가해 캠퍼스를 둘러보고, 스테이션F의 디렉터와 입주 기업 CEO들을 인터뷰했다. 한국에 돌아온 후 관련 자료를 찾고, 이메일과 메신저로 후속 취재한 내용을 더했다.

스테이션F는 성장이 아닌 자율과 협업을 최우선 가치로 삼는다. 단기간에 성과를 내도록 창업자를 압박하는 대신, 유럽 시장에 안착할 시간을 준다. 와이콤비네이터(YC), 테크스타스(Techstars), 500스타트업스(500startups)로 대표되는 실리콘밸리의 스타트업 육성 기관들과 차이가 나는 부분이다. 자유와 예외를 폭넓게 인정하는 스테이션F의 문화는 프랑스의 ‘톨레랑스(tolérance)’ 문화와 맞닿아 있다. 스테이션F는 타인에 대한 관용과 인정을 뜻하는 톨레랑스를 스타트업 생태계에 심은 새로운 방식의 창업자 육성 기관이다.

스테이션F는 스스로를 ‘인큐베이터가 아닌 캠퍼스(Not incubator but campus)’라고 소개한다.[2] 여러 언론이 스테이션F를 단순 인큐베이터로 보도했지만, 실제로는 더 포괄적인 의미의 스타트업 육성 기관이다. 스테이션F는 구글, 애플, 페이스북, 네이버, LVMH, 아디다스 등 30여 개 글로벌 기업을 파트너로 두고 있다. 이들은 캠퍼스 내에 상주하며 입주 스타트업에 자체 인큐베이팅·액셀러레이팅 프로그램을 제공한다. 벤처 캐피털(VC)도 입주해 있다. 프랑스 정부의 스타트업 육성 정책인 ‘라 프렌치 테크(La French Tech)’의 혜택을 상담할 수 있는 공간도 상시 운영된다. 기업과 투자사, 정부 기관이 한 지붕 아래 공존하며 스타트업의 니즈를 실시간으로 해결한다.

프랑스 이동 통신사 프리(FREE)의 회장이자, 일간지 《르몽드(Le Monde)》의 공동 소유주인 자비에르 니엘(Xavier Niel)은 2017년 6월 2억 5000만 유로(3200억 원)를 들여 스테이션F를 설립했다. 그는 앞서 2013년과 2016년, 파리와 실리콘밸리에 각각 4800만 유로(610억 원), 4600만 유로(580억 원)를 들여 코딩 학교 ‘에콜(école)42’를 열었다. 학비와 교사, 교재가 없는 에콜42처럼 스테이션F도 자율성을 최고의 가치로 꼽는다. 니엘은 “프랑스가 2년 내에 기업 가치 10억 달러짜리 유니콘 기업을 10개 이상 육성할 것”이라고 전망한다.

스테이션F의 인스타그램 공식 계정에는 영국의 축구 스타 데이비드 베컴[1], 마크 저커버그 페이스북 CEO, 브라이언 체스키 에어비앤비 CEO, 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO 등 유명 인사의 방문 소식이 수시로 올라온다. 올해 초에는 미국 뮤지션 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams)가 이곳을 찾았다. 윌리엄스를 내세운 스포츠 브랜드 아디다스는 스포츠 액셀러레이터 프로그램 ‘플랫폼A’를 스테이션F에 론칭했다. 100만 유로(약 12억 7000만 원)를 투자한 캐스퍼 로스테드(Kasper Rorsted) 아디다스 CEO는 “스테이션F와의 협업은 회사 외부의 아이디어를 수용하는 오픈 소스 전략의 일환”이라고 말했다.

2018년 12월 기준 스테이션F에는 세계 50개국에서 모인 1000여 개 기업, 3000여 명의 창업자가 입주해 있다. 누적 지원 기업 수는 1만 곳에 달한다. 이 중 3분의 1은 해외 출신이다. 미국 출신이 34퍼센트로 가장 많고, 영국이 17퍼센트, 중국이 15퍼센트로 뒤를 잇는다. 유럽과 미국, 아시아의 창업자들은 왜 프랑스 파리의 스타트업 육성 단지에 몰려들고 있을까? 스테이션F가 세계의 창업자들을 불러 모으는 이유가 궁금했다. 2018년 12월, 파리에 머문 일주일 동안 두 차례 스테이션F를 방문했다. 공식 투어에 참가해 캠퍼스를 둘러보고, 스테이션F의 디렉터와 입주 기업 CEO들을 인터뷰했다. 한국에 돌아온 후 관련 자료를 찾고, 이메일과 메신저로 후속 취재한 내용을 더했다.

톨레랑스를 스타트업에 이식하다

스테이션F는 성장이 아닌 자율과 협업을 최우선 가치로 삼는다. 단기간에 성과를 내도록 창업자를 압박하는 대신, 유럽 시장에 안착할 시간을 준다. 와이콤비네이터(YC), 테크스타스(Techstars), 500스타트업스(500startups)로 대표되는 실리콘밸리의 스타트업 육성 기관들과 차이가 나는 부분이다. 자유와 예외를 폭넓게 인정하는 스테이션F의 문화는 프랑스의 ‘톨레랑스(tolérance)’ 문화와 맞닿아 있다. 스테이션F는 타인에 대한 관용과 인정을 뜻하는 톨레랑스를 스타트업 생태계에 심은 새로운 방식의 창업자 육성 기관이다.

스테이션F는 스스로를 ‘인큐베이터가 아닌 캠퍼스(Not incubator but campus)’라고 소개한다.[2] 여러 언론이 스테이션F를 단순 인큐베이터로 보도했지만, 실제로는 더 포괄적인 의미의 스타트업 육성 기관이다. 스테이션F는 구글, 애플, 페이스북, 네이버, LVMH, 아디다스 등 30여 개 글로벌 기업을 파트너로 두고 있다. 이들은 캠퍼스 내에 상주하며 입주 스타트업에 자체 인큐베이팅·액셀러레이팅 프로그램을 제공한다. 벤처 캐피털(VC)도 입주해 있다. 프랑스 정부의 스타트업 육성 정책인 ‘라 프렌치 테크(La French Tech)’의 혜택을 상담할 수 있는 공간도 상시 운영된다. 기업과 투자사, 정부 기관이 한 지붕 아래 공존하며 스타트업의 니즈를 실시간으로 해결한다.

스테이션F는 세 공간으로 나뉜다. 스타트업의 업무 공간인 크리에이트 존(Create Zone), 다양한 행사가 열리는 쉐어 존(Share Zone), 식당과 펍(pub)이 있는 휴게 공간 칠 존(Chill Zone)이다. 크리에이트 존은 스타트업의 업무 환경을 보장하기 위해 외부인의 출입을 금지한다. 쉐어 존 또한 입주 기업이 방문 등록을 해야 출입할 수 있다. 라 펠리시타(La Felicita)라 불리는 칠 존은 누구에게나 개방돼, 피자와 수제 맥주를 즐길 수 있는 파리의 핫 플레이스로 떠오르고 있다.

2019년에는 창업자 600명을 수용할 수 있는 아파트 3개 동 규모의 숙소 ‘플랫메이트(Flatmates)’와 24시간 레스토랑이 완공된다. 스테이션F는 외국인 창업자가 파리를 제2의 고향으로 삼고, 창업에 전념할 수 있는 환경을 조성한다. 스타트업 생태계에 필요한 인적, 물적 자원을 모두 갖춘 스테이션F의 서비스는 스타트업 지원의 총합이라 해도 과언이 아니다.

스테이션F의 운영을 총괄하는 록산느 바르자(Roxanne Varza) 디렉터는 플랫메이트에 대해 이렇게 설명한다. “외국인 창업자의 다수가 프랑스에서 살 집을 찾는 데 어려움을 겪는다. 프랑스 정부는 외국인 창업자를 경제 활동 인구에 포함시키지 않는다. 안정적인 소득이 없는 경우로 분류되면 주택을 구하기 매우 어렵다. 그래서 창업에만 집중해도 부족할 때에 시간을 허비하고 스트레스를 받는다. 스테이션F는 창업자가 주거에 대한 걱정을 덜고, 사업에 몰두할 수 있도록 살 집을 제공하려 한다.”

스테이션F는 입주 기간에도 여유를 둔다. 스테이션F의 자체 엑셀러레이션 프로그램인 ‘파운더스 프로그램(Founders Program)’에 선발되면 무기한 입주 상태를 유지할 수 있다. 월 195유로(24만 8000원)의 참가비를 내면 크리에이트 존의 데스크 한 개와 스테이션F의 모든 시설을 24시간 이용할 수 있다. 파트너사의 인큐베이팅·액셀러레이팅 프로그램은 기본적으로 3~6개월 동안 진행되지만, 기업이 원하면 1년 이상 혜택을 준다. 다수의 스타트업 육성 기관이 1~3개월의 기간 제한을 두고 성장에만 집중할 때, 스테이션F는 창업자가 프랑스, 유럽에 안착할 수 있도록 전폭적으로 지원한다. 단기적인 성장이 아닌, “제대로 된 육성”을 목표로 한다는 것이 스테이션F 관계자의 설명이다.

1년에 한 번 진행되는 파이터스 프로그램(Fighters Program)은 난민, 저소득층 출신 창업자에게 투자 유치와 컨설팅을 무료로 제공한다. 파운더스 프로그램과 입주 지원 전형만 다를 뿐, 제공되는 교육 내용은 동일하다. 훌륭한 기업가들은 대개 화려한 졸업장과 특권을 누리며 성장한다. 파이터스 프로그램은 소외 계층 창업가들이 기업가 정신에 좀 더 쉽게 접근할 수 있게 돕는다는 점에서 스테이션F가 추구하는 톨레랑스의 가치를 잘 보여 준다. 설립자 자비에르 니엘은 스테이션F 구상 단계부터 잡화점 청소부 아르바이트를 했던 얀 쿰(Jan Koum) 페이스북 왓츠앱 사업 부문 책임자, 관광객을 대상으로 통역 돈벌이를 했던 마윈(馬雲) 알리바바 그룹 회장과 같은 사례를 만들겠다는 확고한 의지를 갖고 있었다.

스테이션F는 웹사이트의 지원하기(apply) 코너에 자유와 예외의 가치를 명시하고 있다. 창업가들이 입주 지원서를 쓰기에 앞서 스테이션F의 문화를 미리 파악할 수 있도록 하기 위해서다. 스테이션F가 웹사이트에 명시한 원칙은 다음과 같다. “(우리는) 기업가의 독립심을 믿는다. 정해진 멘토도 없고 의무적인 미팅도 없다.”, “이노베이션은 정형적이지 않다. 당신의 스케줄에 따라서 프로그램을 짜라.”

네이버는 스테이션F 개관과 동시에 파트너십을 맺고, 스타트업 육성 공간 ‘스페이스 그린(Space Green)’을 열었다. 네이버는 이곳을 컨슈머 인터넷 스페이스(Consumer Internet Space)로 정의한다. 소비자를 위한 인터넷(IT) 기술로 분류되는 가상현실(VR), 이커머스(e-commerce), 사용자 제작 콘텐츠(UGC·User Generated Content), 메시징 등에 특화된 스타트업이 이곳에서 활동한다. 네이버는 최소 6개월 입주를 보장한다. 입주 스타트업이 원하면 그 이상 체류할 수 있고, 중도 탈락은 없다. 스페이스 그린에서 활동 중인 뷰티 기업 마이 홀리(My Holy)는 스테이션F 선정 ‘최고의 초기 단계 스타트업(Best Early Stage Startup)’으로 뽑혔고, e스포츠 기업 팀 바이털리티(Team Vitality)는 펀딩 금액 2000만 유로(250억 원)를 돌파해 스테이션F의 투자 유치 기록을 경신했다.[3]

스테이션F 캠퍼스를 둘러보던 중 마스터 스테이지(Master Stage)를 발견했다. 쉐어 존 한복판 광장에 위치한 공간이다. 안내를 맡은 직원 마에바(Maeva)는 데모데이가 열리는 공간이라고 설명했다. 투자자를 초청해 사업 아이디어를 발표하고 투자를 유치하는 데모데이는 스타트업 육성의 최종 단계로 꼽힌다. 스테이션F가 스타트업의 데모데이를 어떻게 지원하는지 물었다. 그런데 “어떠한 도움도 주지 않는다”는 의외의 답이 돌아왔다. 데모데이는 필수가 아닌 선택이며, 스테이션F는 일절 관여하지 않는다는 것이다.

데모데이를 지원하지 않는 이유에 대해 록산느 바르자 디렉터는 “모두가 원하지는 않기 때문”이라고 잘라 말한다. “많은 창업자가 데모데이를 그리 좋아하지 않는다. 솔직히 우리도 같은 생각이다. 스타트업 멤버들은 데모데이를 단지 피치[4] 훈련 과정으로 여길 뿐, 유용하다고 생각하지 않는다. 데모데이가 펀딩으로 직결되지 않는 경우도 많다. 투자자들 역시 데모데이 한 번으로 유니콘을 발견할 것을 기대하지 않는다. 그런데도 데모데이를 반드시 열어야 할까? 스테이션F는 어떠한 데모데이도 주최하지 않는다. 필요하다면 알아서 조직할 것을 권한다. 데모데이 대신 스타트업이 진정 집중해야 할 것에 힘을 쏟기를 원한다.”[5]

사회적 기업에 투자하는 빌리지 캐피털(Village Capital)의 로스 베어드(Ross Baird) 공동 창업자는 바르자 디렉터의 생각에 동의한다. 그의 기고문은 참고할 만하다.[6] “빌리지 캐피털은 지난 7년간 75회의 데모데이를 열었다. 하지만 시간이 흐르면서 데모데이가 목적을 달성하지 못하고 있다는 사실을 발견했다. 데모데이는 창업자들이 투자자들을 만나고 자금을 유치하는 것을 돕는 활동이다. 그런데 우리 기업들에게 투자자들을 어디에서 만났느냐고 물었더니, 데모데이라고 답한 기업이 거의 없었다. 데모데이는 창업자들이 필요로 하는 자금을 얻을 수 있는 최선의 방법이 아니다. 장기적으로 투자자와 스타트업 생태계에도 도움이 되지 않는다. 오히려 데모데이라는 시스템은 투자자의 시야를 좁힌다. 데모데이는 피치를 잘하는 기업을 돋보이게 할 뿐, 진짜 잠재력이 있는 기업을 선별하기에 좋은 방법이 아니다. 정말 좋은 투자는 피치가 아닌 관계(relationship)에 집중할 때 발생한다.”

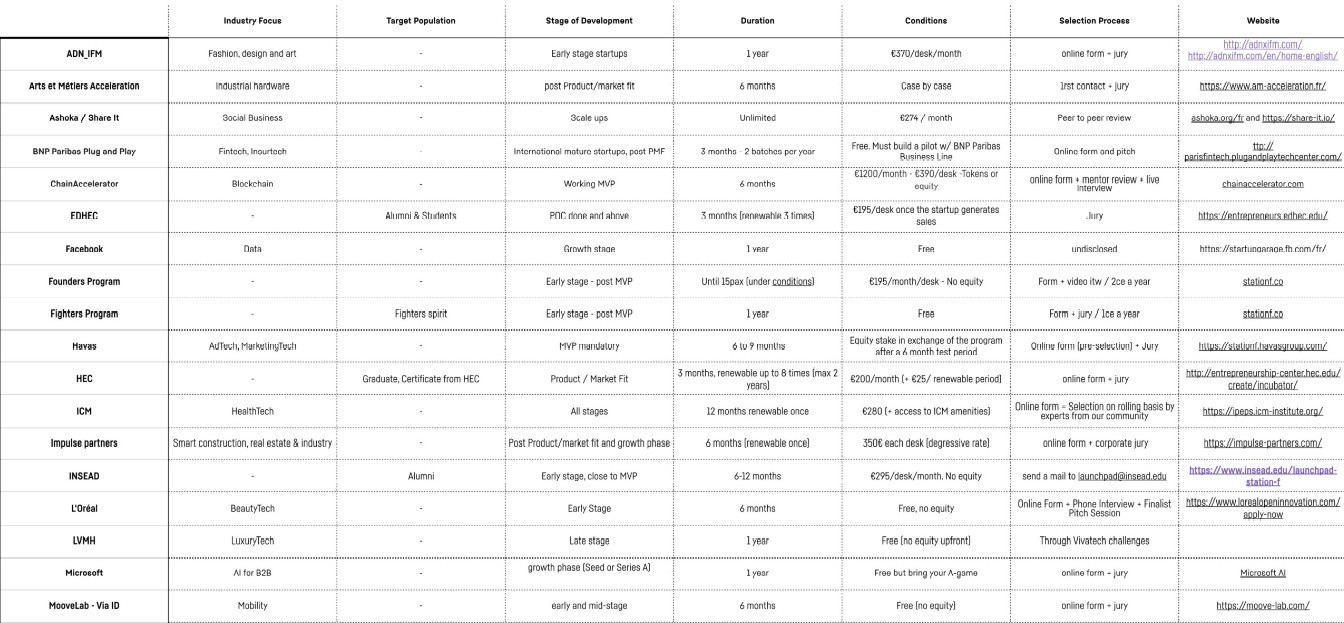

스테이션F 입주 스타트업은 육성 프로그램을 골라 듣는다. 캠퍼스 입주 후 커리큘럼을 짜는 게 아니라, 지원 단계부터 자신에게 맞는 프로그램을 선택한다. 대학교의 수강 신청처럼 사업 분야, 성장 단계, 타깃 고객 등 세부 항목을 꼼꼼히 따져 필요한 프로그램을 고르면 된다.

육성 프로그램은 스테이션F가 자체 운영하는 파운더스 프로그램과 파이터스 프로그램, 파트너사가 운영하는 프로그램까지 30여 개가 있다. 성장 단계에 따라서도 20여 개 선택지가 주어진다. 스테이션F 스태프, 파트너 기업 관계자, VC와의 미팅도 자유롭게 잡을 수 있다. 스타트업이 원하는 VC가 캠퍼스 내에 없다면 스태프가 VC 커뮤니티를 통해 모임을 주선한다.

창업자에게 프로그램 선택의 자유를 주는 이유에 대해 록산느 바르자 디렉터는 다음과 같이 설명한다. “창업자들은 프로그램을 직접 고르는 것에 만족한다. 저마다 다른 30여 개의 프로그램 중 어떤 프로그램이 자신의 기업에 적합할지 고심한다. 프로그램을 배치해 준다면 오히려 반응이 좋지 않을 것이다. 창업자가 자신에게 맞는 프로그램을 찾을 수 있도록 돕는 툴도 개발할 예정이다.”

2019년에는 창업자 600명을 수용할 수 있는 아파트 3개 동 규모의 숙소 ‘플랫메이트(Flatmates)’와 24시간 레스토랑이 완공된다. 스테이션F는 외국인 창업자가 파리를 제2의 고향으로 삼고, 창업에 전념할 수 있는 환경을 조성한다. 스타트업 생태계에 필요한 인적, 물적 자원을 모두 갖춘 스테이션F의 서비스는 스타트업 지원의 총합이라 해도 과언이 아니다.

스테이션F의 운영을 총괄하는 록산느 바르자(Roxanne Varza) 디렉터는 플랫메이트에 대해 이렇게 설명한다. “외국인 창업자의 다수가 프랑스에서 살 집을 찾는 데 어려움을 겪는다. 프랑스 정부는 외국인 창업자를 경제 활동 인구에 포함시키지 않는다. 안정적인 소득이 없는 경우로 분류되면 주택을 구하기 매우 어렵다. 그래서 창업에만 집중해도 부족할 때에 시간을 허비하고 스트레스를 받는다. 스테이션F는 창업자가 주거에 대한 걱정을 덜고, 사업에 몰두할 수 있도록 살 집을 제공하려 한다.”

스테이션F는 입주 기간에도 여유를 둔다. 스테이션F의 자체 엑셀러레이션 프로그램인 ‘파운더스 프로그램(Founders Program)’에 선발되면 무기한 입주 상태를 유지할 수 있다. 월 195유로(24만 8000원)의 참가비를 내면 크리에이트 존의 데스크 한 개와 스테이션F의 모든 시설을 24시간 이용할 수 있다. 파트너사의 인큐베이팅·액셀러레이팅 프로그램은 기본적으로 3~6개월 동안 진행되지만, 기업이 원하면 1년 이상 혜택을 준다. 다수의 스타트업 육성 기관이 1~3개월의 기간 제한을 두고 성장에만 집중할 때, 스테이션F는 창업자가 프랑스, 유럽에 안착할 수 있도록 전폭적으로 지원한다. 단기적인 성장이 아닌, “제대로 된 육성”을 목표로 한다는 것이 스테이션F 관계자의 설명이다.

1년에 한 번 진행되는 파이터스 프로그램(Fighters Program)은 난민, 저소득층 출신 창업자에게 투자 유치와 컨설팅을 무료로 제공한다. 파운더스 프로그램과 입주 지원 전형만 다를 뿐, 제공되는 교육 내용은 동일하다. 훌륭한 기업가들은 대개 화려한 졸업장과 특권을 누리며 성장한다. 파이터스 프로그램은 소외 계층 창업가들이 기업가 정신에 좀 더 쉽게 접근할 수 있게 돕는다는 점에서 스테이션F가 추구하는 톨레랑스의 가치를 잘 보여 준다. 설립자 자비에르 니엘은 스테이션F 구상 단계부터 잡화점 청소부 아르바이트를 했던 얀 쿰(Jan Koum) 페이스북 왓츠앱 사업 부문 책임자, 관광객을 대상으로 통역 돈벌이를 했던 마윈(馬雲) 알리바바 그룹 회장과 같은 사례를 만들겠다는 확고한 의지를 갖고 있었다.

스테이션F는 웹사이트의 지원하기(apply) 코너에 자유와 예외의 가치를 명시하고 있다. 창업가들이 입주 지원서를 쓰기에 앞서 스테이션F의 문화를 미리 파악할 수 있도록 하기 위해서다. 스테이션F가 웹사이트에 명시한 원칙은 다음과 같다. “(우리는) 기업가의 독립심을 믿는다. 정해진 멘토도 없고 의무적인 미팅도 없다.”, “이노베이션은 정형적이지 않다. 당신의 스케줄에 따라서 프로그램을 짜라.”

네이버는 스테이션F 개관과 동시에 파트너십을 맺고, 스타트업 육성 공간 ‘스페이스 그린(Space Green)’을 열었다. 네이버는 이곳을 컨슈머 인터넷 스페이스(Consumer Internet Space)로 정의한다. 소비자를 위한 인터넷(IT) 기술로 분류되는 가상현실(VR), 이커머스(e-commerce), 사용자 제작 콘텐츠(UGC·User Generated Content), 메시징 등에 특화된 스타트업이 이곳에서 활동한다. 네이버는 최소 6개월 입주를 보장한다. 입주 스타트업이 원하면 그 이상 체류할 수 있고, 중도 탈락은 없다. 스페이스 그린에서 활동 중인 뷰티 기업 마이 홀리(My Holy)는 스테이션F 선정 ‘최고의 초기 단계 스타트업(Best Early Stage Startup)’으로 뽑혔고, e스포츠 기업 팀 바이털리티(Team Vitality)는 펀딩 금액 2000만 유로(250억 원)를 돌파해 스테이션F의 투자 유치 기록을 경신했다.[3]

데모데이는 스타트업 육성의 종착역이 아니다

스테이션F 캠퍼스를 둘러보던 중 마스터 스테이지(Master Stage)를 발견했다. 쉐어 존 한복판 광장에 위치한 공간이다. 안내를 맡은 직원 마에바(Maeva)는 데모데이가 열리는 공간이라고 설명했다. 투자자를 초청해 사업 아이디어를 발표하고 투자를 유치하는 데모데이는 스타트업 육성의 최종 단계로 꼽힌다. 스테이션F가 스타트업의 데모데이를 어떻게 지원하는지 물었다. 그런데 “어떠한 도움도 주지 않는다”는 의외의 답이 돌아왔다. 데모데이는 필수가 아닌 선택이며, 스테이션F는 일절 관여하지 않는다는 것이다.

데모데이를 지원하지 않는 이유에 대해 록산느 바르자 디렉터는 “모두가 원하지는 않기 때문”이라고 잘라 말한다. “많은 창업자가 데모데이를 그리 좋아하지 않는다. 솔직히 우리도 같은 생각이다. 스타트업 멤버들은 데모데이를 단지 피치[4] 훈련 과정으로 여길 뿐, 유용하다고 생각하지 않는다. 데모데이가 펀딩으로 직결되지 않는 경우도 많다. 투자자들 역시 데모데이 한 번으로 유니콘을 발견할 것을 기대하지 않는다. 그런데도 데모데이를 반드시 열어야 할까? 스테이션F는 어떠한 데모데이도 주최하지 않는다. 필요하다면 알아서 조직할 것을 권한다. 데모데이 대신 스타트업이 진정 집중해야 할 것에 힘을 쏟기를 원한다.”[5]

사회적 기업에 투자하는 빌리지 캐피털(Village Capital)의 로스 베어드(Ross Baird) 공동 창업자는 바르자 디렉터의 생각에 동의한다. 그의 기고문은 참고할 만하다.[6] “빌리지 캐피털은 지난 7년간 75회의 데모데이를 열었다. 하지만 시간이 흐르면서 데모데이가 목적을 달성하지 못하고 있다는 사실을 발견했다. 데모데이는 창업자들이 투자자들을 만나고 자금을 유치하는 것을 돕는 활동이다. 그런데 우리 기업들에게 투자자들을 어디에서 만났느냐고 물었더니, 데모데이라고 답한 기업이 거의 없었다. 데모데이는 창업자들이 필요로 하는 자금을 얻을 수 있는 최선의 방법이 아니다. 장기적으로 투자자와 스타트업 생태계에도 도움이 되지 않는다. 오히려 데모데이라는 시스템은 투자자의 시야를 좁힌다. 데모데이는 피치를 잘하는 기업을 돋보이게 할 뿐, 진짜 잠재력이 있는 기업을 선별하기에 좋은 방법이 아니다. 정말 좋은 투자는 피치가 아닌 관계(relationship)에 집중할 때 발생한다.”

창업자가 직접 짜는 성장 커리큘럼

스테이션F 입주 스타트업은 육성 프로그램을 골라 듣는다. 캠퍼스 입주 후 커리큘럼을 짜는 게 아니라, 지원 단계부터 자신에게 맞는 프로그램을 선택한다. 대학교의 수강 신청처럼 사업 분야, 성장 단계, 타깃 고객 등 세부 항목을 꼼꼼히 따져 필요한 프로그램을 고르면 된다.

육성 프로그램은 스테이션F가 자체 운영하는 파운더스 프로그램과 파이터스 프로그램, 파트너사가 운영하는 프로그램까지 30여 개가 있다. 성장 단계에 따라서도 20여 개 선택지가 주어진다. 스테이션F 스태프, 파트너 기업 관계자, VC와의 미팅도 자유롭게 잡을 수 있다. 스타트업이 원하는 VC가 캠퍼스 내에 없다면 스태프가 VC 커뮤니티를 통해 모임을 주선한다.

창업자에게 프로그램 선택의 자유를 주는 이유에 대해 록산느 바르자 디렉터는 다음과 같이 설명한다. “창업자들은 프로그램을 직접 고르는 것에 만족한다. 저마다 다른 30여 개의 프로그램 중 어떤 프로그램이 자신의 기업에 적합할지 고심한다. 프로그램을 배치해 준다면 오히려 반응이 좋지 않을 것이다. 창업자가 자신에게 맞는 프로그램을 찾을 수 있도록 돕는 툴도 개발할 예정이다.”

그럼, 스테이션F에는 어떻게 들어갈 수 있을까. 지원 요건은 두 가지다. 초기 단계의 스타트업일 것, 영어로 비즈니스 대화가 가능할 것. 스테이션F가 정의하는 ‘초기 단계’의 스타트업은 팀원이 15명 이하이고 최소 기능 제품(MVP·Minimal Viable Product)을 개발한 기업이다. 공식 언어로는 영어를 채택했다. 웹사이트에서는 영어와 프랑스어를 모두 지원하지만, 프로그램 신청서 작성과 인터뷰는 영어로 진행한다. 국적과 사업 분야는 가리지 않는다. 파운더스 프로그램에 참여하기 위해서는 두 개 라운드를 거쳐야 한다. 1차 라운드는 온라인 지원서 평가, 2차 라운드는 심층 평가다. 심층 평가 방식은 셀렉션 보드 평가, 피치, 인터뷰 세 가지 중 자유롭게 선택할 수 있다. 스타트업의 비용 부담을 줄이기 위해 모든 과정을 온라인으로 진행한다.

스테이션F의 온라인 지원서는 20~30분이면 작성할 수 있다. 법인 소재지, 풀타임 직원 수, 팀원 소개, 앞서 경험한 스타트업 프로그램, 펀딩 규모, 타깃 시장 등 기업 정보를 영어로 간략히 적으면 된다. 기업 분류에는 인공지능(AI), 패션테크(fashion tech), 이커머스(e-commerce), 애드테크(ad tech), 핀테크(fin tech), 엔터테인먼트(entertainment), 미디어(media) 등 26개 분야가 있다. 스테이션F 팀은 지원서를 통해 해당 스타트업이 프로그램에 참여할 기준을 갖췄는지 평가한다. 창업 멤버가 정규직인지, 프로토타입이 있는지 확인한다. 1차 전형 합격 여부는 지원서 마감 한 달 후 이메일로 통보한다.

1차 전형에 합격한 스타트업은 비디오 인터뷰를 촬영해 10일 안에 제출해야 한다. 21개국 출신 100여 명의 창업가로 구성된 평가 그룹 ‘셀렉션 보드(Selection Board)’가 비디오 인터뷰를 평가해 입주 기업을 고른다. 사운드클라우드(SoundCloud), 이벤트브라이트(Eventbrite), 드비알레(Devialet), 마이델라(MyDala), 젠데스크(Zendesk), 집카(Zipcar), 알골리아(Algolia), 트렌디올(Trendyol) 등의 혁신 기업 창립자가 셀렉션 보드에 포함돼 있다. 셀렉션 보드 멤버가 각 스타트업에 묻고자 하는 질문을 제시하고, 기업이 이에 대한 답변을 녹화하는 식으로 인터뷰를 진행한다. 답변마다 시간제한을 두고, 간결하고 명확한 대답을 요구한다. 최종 합격자는 3주 후 발표된다. 지원 기업 수 대비 최종 합격률은 배치(batch) 평균 6퍼센트다. 파운더스 프로그램은 1년에 두 번, 여름과 겨울에 배치를 진행한다. 배치4에 합격한 기업은 2019년 1월 22일 스테이션F에 입주했다.[7]

“창업가의 문제를 해결하는 건 90퍼센트가 다른 창업가다(90percent of entrepreneurs’ problems are solved by other entrepreneurs).” 스테이션F 웹사이트의 ‘지원하기’ 페이지에 커다랗게 쓰인 문구다. 스테이션F에서 입주 기업 간의 협업은 목표이자 룰이다. 사업 분야와 타깃 시장이 겹쳐도 경쟁이 아닌 협업을 권한다. 특히 AI, 푸드, 핀테크, 패션 분야의 스타트업은 수시로 밋업(Meet-up)을 열어 난제를 공유한다. 캠퍼스 내 스타트업 육성 공간을 운영 중인 네이버 역시 다른 창업자와의 협업을 입주자의 가장 중요한 덕목으로 꼽는다.

스테이션F의 온라인 지원서는 20~30분이면 작성할 수 있다. 법인 소재지, 풀타임 직원 수, 팀원 소개, 앞서 경험한 스타트업 프로그램, 펀딩 규모, 타깃 시장 등 기업 정보를 영어로 간략히 적으면 된다. 기업 분류에는 인공지능(AI), 패션테크(fashion tech), 이커머스(e-commerce), 애드테크(ad tech), 핀테크(fin tech), 엔터테인먼트(entertainment), 미디어(media) 등 26개 분야가 있다. 스테이션F 팀은 지원서를 통해 해당 스타트업이 프로그램에 참여할 기준을 갖췄는지 평가한다. 창업 멤버가 정규직인지, 프로토타입이 있는지 확인한다. 1차 전형 합격 여부는 지원서 마감 한 달 후 이메일로 통보한다.

1차 전형에 합격한 스타트업은 비디오 인터뷰를 촬영해 10일 안에 제출해야 한다. 21개국 출신 100여 명의 창업가로 구성된 평가 그룹 ‘셀렉션 보드(Selection Board)’가 비디오 인터뷰를 평가해 입주 기업을 고른다. 사운드클라우드(SoundCloud), 이벤트브라이트(Eventbrite), 드비알레(Devialet), 마이델라(MyDala), 젠데스크(Zendesk), 집카(Zipcar), 알골리아(Algolia), 트렌디올(Trendyol) 등의 혁신 기업 창립자가 셀렉션 보드에 포함돼 있다. 셀렉션 보드 멤버가 각 스타트업에 묻고자 하는 질문을 제시하고, 기업이 이에 대한 답변을 녹화하는 식으로 인터뷰를 진행한다. 답변마다 시간제한을 두고, 간결하고 명확한 대답을 요구한다. 최종 합격자는 3주 후 발표된다. 지원 기업 수 대비 최종 합격률은 배치(batch) 평균 6퍼센트다. 파운더스 프로그램은 1년에 두 번, 여름과 겨울에 배치를 진행한다. 배치4에 합격한 기업은 2019년 1월 22일 스테이션F에 입주했다.[7]

스타트업 공생의 길드를 꾸리다

“창업가의 문제를 해결하는 건 90퍼센트가 다른 창업가다(90percent of entrepreneurs’ problems are solved by other entrepreneurs).” 스테이션F 웹사이트의 ‘지원하기’ 페이지에 커다랗게 쓰인 문구다. 스테이션F에서 입주 기업 간의 협업은 목표이자 룰이다. 사업 분야와 타깃 시장이 겹쳐도 경쟁이 아닌 협업을 권한다. 특히 AI, 푸드, 핀테크, 패션 분야의 스타트업은 수시로 밋업(Meet-up)을 열어 난제를 공유한다. 캠퍼스 내 스타트업 육성 공간을 운영 중인 네이버 역시 다른 창업자와의 협업을 입주자의 가장 중요한 덕목으로 꼽는다.

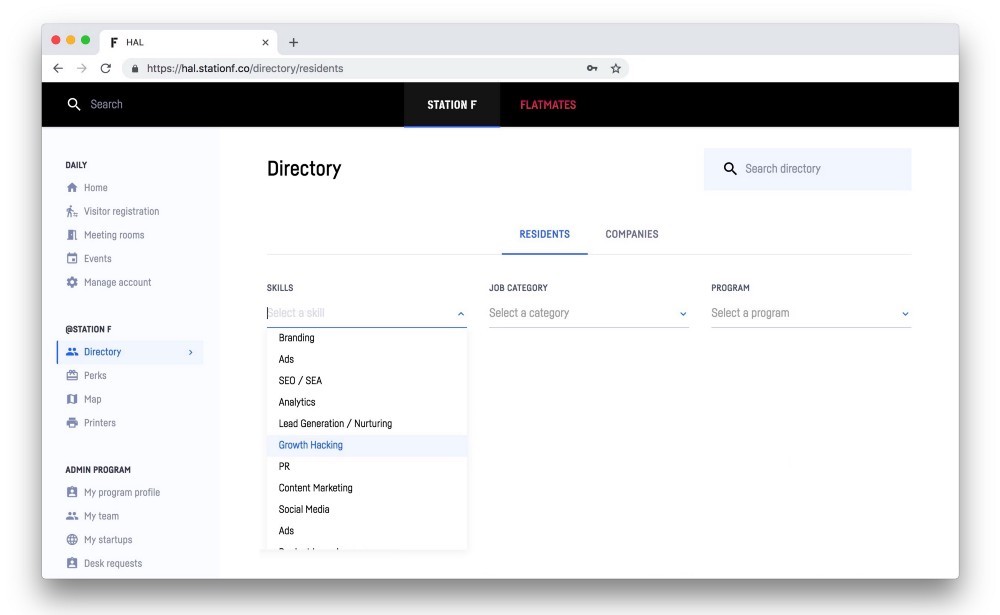

스테이션F는 두 개의 네트워크를 활용해 스타트업의 협업을 돕는다. 커뮤니케이션 메신저인 슬랙(Slack)과 직접 개발한 인트라넷 할(HAL)이다. 할에는 모든 입주 기업의 프로파일이 올라와 있다. 창업자는 지정된 태그 중 본인이 보유한 스킬을 골라 입력한다. 입주자들은 스킬 검색 기능을 활용해 서로를 발견하고, 도움을 주고받을 수 있다. 예를 들어 소셜 미디어 마케팅에 문제가 생기면, 해당 스킬을 가진 사람을 할에서 검색해 슬랙으로 접촉하면 된다. 두 네트워크 모두 스타트업과 파트너사, 투자자에게 스테이션F 고유의 자원을 전폭적으로 지원한다.

‘길드(Guild)’는 보다 직접적인 협업 장치다. 본래 길드는 게임의 승률을 높이기 위해 플레이어끼리 자발적으로 구성한 팀을 말한다. 스테이션F는 이 개념을 창업자가 서로를 돕고 지식을 공유하는 데 활용한다. 7~10개 스타트업이 하나의 길드를 구성하며, 모든 길드는 구성원에 의해 독립적으로 운영된다. 길드는 수시로 미팅을 열고 사업 진행 상황, 그동안 공부한 것, 현재 겪는 어려움 등을 공유한다. 평소에도 한 공간에서 일하며 노하우를 공유하고, 솔루션을 제시하며 서로의 사업 진행 상황을 지켜본다.

스테이션F는 길드 구성원의 다양성을 강조한다. 성장 단계, 사업 분야, 국적 등이 서로 다른 스타트업의 조합일수록 서로 도울 점이 많고, 자연스러운 컬래버레이션이 일어난다고 본다. 마르완 엘피티세(Marwan Elfitesse) 스테이션F 스타트업 릴레이션스 디렉터는 “당신이 회사를 차렸을 때, 당신을 도울 수 있는 명석한 사람들에 둘러싸인다면 더할 나위 없이 좋다. 그것이 길드의 역할이다. 스타트업의 공유와 상호 학습, 협업은 파운더스 프로그램을 정의하는 만트라(mantra·기도, 명상 때 외는 주문)와 같다”고 말한다.[8]

2018년 7월 한국 기업 최초로 스테이션F에 입주한 위시어폰(WISHUPON)의 강지형, 이단비 공동 대표를 만나 자세한 이야기를 들었다. 위시어폰은 여러 쇼핑몰에서 고른 상품의 위시리스트를 한곳에 모아 보여 주는 애플리케이션 서비스를 한국과 프랑스, 미국 시장에 제공하고 있다. 마린 웨첼(Marine Wetzel) 스테이션F 에디터는 위시어폰을 ‘당신이 알아야 할 파운더스 프로그램의 끝내주는 스타트업 9개’ 중 첫째로 꼽았다.[9]

스테이션F 프로그램에서 특별히 강조하는 가치가 있나?

공유와 다양성이다. 서로가 서로에게 도움이 되어야 한다는 말을 자주 한다. 지원서를 검토할 때도 협업에 대해 열려 있는지 눈여겨본다. “한 창업가는 다른 창업가의 스승이다”, “가장 좋은 멘토는 다른 창업자다”라는 말이 기억에 남는다. 일하다 문제가 생기면 슬랙으로 도움을 청한다. 비슷한 실수를 했거나, 솔루션을 가진 사람이 나타난다. 반드시 한 명은 해법을 알고 있다.

길드는 어떤 방식으로 운영되나?

길드와 스테이션F 팀이 한 달에 한 번 ‘프로그레스 미팅’을 한다. 목표 성장률을 제시하지는 않지만, 서로 어떻게 성장하고 있는지 공유한다. 단순히 성장률을 보고하는 것이 아니라, 잘한 것, 못한 것, 실수한 것까지 모두 이야기한다. 길드원이 같은 실수를 반복하지 않도록 성패를 공유하며 함께 성장한다.

다른 길드, 입주 기업과의 교류도 활발한가?

정말 활발하다. 길드 미팅 외에도 파트너 기업이 여는 특정 분야 워크숍이 있다. ‘로레알의 글로벌 마케팅 워크숍’ 등이 그 예다. 워크숍에서 다른 길드에 속한 기업들과의 네트워크가 생긴다. 밋업도 많다. 거의 매일 입주 기업들이 자유롭게 밋업을 조직한다. AI와 데이터 관련 밋업이 많다. 여성 창업자, 여성 엔지니어 밋업도 자주 열린다.

파트너 기업과의 미팅도 아무 때나 잡을 수 있나?

슬랙으로 요청하면 언제든 가능하다. 한 공간에 거주하는 기업과 단체들은 슬랙 채널에도 함께 있다. 애플과도 프라이빗 미팅을 잡을 수 있다. 불어 세션에서 소통하기 어렵다고 했더니, 영어로 진행하는 프라이빗 세션을 따로 잡아 주기도 했다.

왜 한국이나 미국이 아닌 프랑스의 스타트업 육성 기관을 택했나?

유럽 시장이 목표다. 2016년 3월 독일 하노버에서 열린 IT 박람회 세빗(CeBIT)에 참가했을 때 프랑스의 여러 VC와 온라인 쇼핑 기업이 우리 서비스에 관심을 가졌다. 위시어폰이 프랑스 시장에 잘 맞겠다고 생각했다. 시장을 파악하기 위해 프랑스로 떠났고, 파리앤코(Paris&Co)의 인큐베이팅 프로그램에 선발돼 법인 설립, 인재 채용, 법인 계좌 개설 등을 배웠다. 작년 3월 프랑스 진출을 결정하고 스테이션F 지원을 준비했다.

한국과 프랑스의 창업 환경을 비교한다면.

한국에서는 주로 젊은 사람이 스타트업을 차리지만, 프랑스는 창업자의 연령과 커리어가 정말 다양하다. 스테이션F의 가장 어린 창업자가 14세이고, 최고령은 65세다. 평균 연령이 35세다. 은퇴 후 재창업을 준비하는 분들도 많다. 첫 창업이 60퍼센트, 재창업 또는 연쇄 창업이 40퍼센트다.

다른 스타트업 인큐베이터와 비교해 좋은 점은 무엇인가?

VC 사무실과 스타트업이 한 공간에 있다. 크리에이트 존에 페이스북, 루이비통 등 인큐베이팅 기업 담당자가 상주한다. 스타트업을 돕는 수십 개 파트너 기업과 VC가 한 지붕 아래 있다는 점이 정말 좋다. 파운더스 프로그램에 선발된 기업은 입주 기간에도 제한이 없다. ‘졸업’한 기업은 스스로 다른 사무실을 구해서 나간 경우다. 스테이션F는 스타트업이 직접 체류 기간을 정하는 것이 좋다고 생각한다.

기본 제공되는 투자금이 없다. 아쉬움은 없나?

정기적으로 오피스 아워가 열린다. IR(Investor Relations)을 원하면 자유롭게 참여할 수 있다. 스테이션F가 직접 돈을 넣지 않을 뿐, 투자받을 수 있는 모든 환경을 제공한다. VC가 초기 엔젤부터 시리즈C, D, E까지 진행한다. 스테이션F 안에서 원하는 VC를 못 찾거나, 외부 VC를 원하면 네트워크를 통해 연결해 준다. 콜드 메일을 보내는 것보다 낫다.

록산느 바르자 디렉터는 스테이션F 론칭 당시부터 운영 전반을 책임져 왔다. 캠퍼스 스태프와 입주 기업 대표들에게 스테이션F에 대해 질문하면, 하나같이 “록산느에게 물어 보라”고 답하는 이유다. 이란계 미국인인 그는 마이크로소프트의 프랑스 벤처 프로그램 총괄, 《테크크런치》 프랑스판 에디터를 거쳐 스테이션F에 합류했다. 2010년 여성의 IT 분야 진출과 창업을 지원하는 비영리 단체 스타트허(StartHer)를 공동 설립했고, 2013년에는 유럽의 기술 미디어 《Tech.eu》를 공동 창립했다. 2013년 미국의 경제 매체 《비즈니스 인사이더》는 바르자 디렉터를 ‘테크 분야의 가장 영향력 있는 30세 미만 여성 30인’ 중 한 명으로 꼽았다. 전 세계 스타트업이 이제는 파리에 주목해야 한다고 말하는 그에게 스테이션F의 비전과 철학을 물었다.

‘길드(Guild)’는 보다 직접적인 협업 장치다. 본래 길드는 게임의 승률을 높이기 위해 플레이어끼리 자발적으로 구성한 팀을 말한다. 스테이션F는 이 개념을 창업자가 서로를 돕고 지식을 공유하는 데 활용한다. 7~10개 스타트업이 하나의 길드를 구성하며, 모든 길드는 구성원에 의해 독립적으로 운영된다. 길드는 수시로 미팅을 열고 사업 진행 상황, 그동안 공부한 것, 현재 겪는 어려움 등을 공유한다. 평소에도 한 공간에서 일하며 노하우를 공유하고, 솔루션을 제시하며 서로의 사업 진행 상황을 지켜본다.

스테이션F는 길드 구성원의 다양성을 강조한다. 성장 단계, 사업 분야, 국적 등이 서로 다른 스타트업의 조합일수록 서로 도울 점이 많고, 자연스러운 컬래버레이션이 일어난다고 본다. 마르완 엘피티세(Marwan Elfitesse) 스테이션F 스타트업 릴레이션스 디렉터는 “당신이 회사를 차렸을 때, 당신을 도울 수 있는 명석한 사람들에 둘러싸인다면 더할 나위 없이 좋다. 그것이 길드의 역할이다. 스타트업의 공유와 상호 학습, 협업은 파운더스 프로그램을 정의하는 만트라(mantra·기도, 명상 때 외는 주문)와 같다”고 말한다.[8]

2018년 7월 한국 기업 최초로 스테이션F에 입주한 위시어폰(WISHUPON)의 강지형, 이단비 공동 대표를 만나 자세한 이야기를 들었다. 위시어폰은 여러 쇼핑몰에서 고른 상품의 위시리스트를 한곳에 모아 보여 주는 애플리케이션 서비스를 한국과 프랑스, 미국 시장에 제공하고 있다. 마린 웨첼(Marine Wetzel) 스테이션F 에디터는 위시어폰을 ‘당신이 알아야 할 파운더스 프로그램의 끝내주는 스타트업 9개’ 중 첫째로 꼽았다.[9]

스테이션F 프로그램에서 특별히 강조하는 가치가 있나?

공유와 다양성이다. 서로가 서로에게 도움이 되어야 한다는 말을 자주 한다. 지원서를 검토할 때도 협업에 대해 열려 있는지 눈여겨본다. “한 창업가는 다른 창업가의 스승이다”, “가장 좋은 멘토는 다른 창업자다”라는 말이 기억에 남는다. 일하다 문제가 생기면 슬랙으로 도움을 청한다. 비슷한 실수를 했거나, 솔루션을 가진 사람이 나타난다. 반드시 한 명은 해법을 알고 있다.

길드는 어떤 방식으로 운영되나?

길드와 스테이션F 팀이 한 달에 한 번 ‘프로그레스 미팅’을 한다. 목표 성장률을 제시하지는 않지만, 서로 어떻게 성장하고 있는지 공유한다. 단순히 성장률을 보고하는 것이 아니라, 잘한 것, 못한 것, 실수한 것까지 모두 이야기한다. 길드원이 같은 실수를 반복하지 않도록 성패를 공유하며 함께 성장한다.

다른 길드, 입주 기업과의 교류도 활발한가?

정말 활발하다. 길드 미팅 외에도 파트너 기업이 여는 특정 분야 워크숍이 있다. ‘로레알의 글로벌 마케팅 워크숍’ 등이 그 예다. 워크숍에서 다른 길드에 속한 기업들과의 네트워크가 생긴다. 밋업도 많다. 거의 매일 입주 기업들이 자유롭게 밋업을 조직한다. AI와 데이터 관련 밋업이 많다. 여성 창업자, 여성 엔지니어 밋업도 자주 열린다.

파트너 기업과의 미팅도 아무 때나 잡을 수 있나?

슬랙으로 요청하면 언제든 가능하다. 한 공간에 거주하는 기업과 단체들은 슬랙 채널에도 함께 있다. 애플과도 프라이빗 미팅을 잡을 수 있다. 불어 세션에서 소통하기 어렵다고 했더니, 영어로 진행하는 프라이빗 세션을 따로 잡아 주기도 했다.

왜 한국이나 미국이 아닌 프랑스의 스타트업 육성 기관을 택했나?

유럽 시장이 목표다. 2016년 3월 독일 하노버에서 열린 IT 박람회 세빗(CeBIT)에 참가했을 때 프랑스의 여러 VC와 온라인 쇼핑 기업이 우리 서비스에 관심을 가졌다. 위시어폰이 프랑스 시장에 잘 맞겠다고 생각했다. 시장을 파악하기 위해 프랑스로 떠났고, 파리앤코(Paris&Co)의 인큐베이팅 프로그램에 선발돼 법인 설립, 인재 채용, 법인 계좌 개설 등을 배웠다. 작년 3월 프랑스 진출을 결정하고 스테이션F 지원을 준비했다.

한국과 프랑스의 창업 환경을 비교한다면.

한국에서는 주로 젊은 사람이 스타트업을 차리지만, 프랑스는 창업자의 연령과 커리어가 정말 다양하다. 스테이션F의 가장 어린 창업자가 14세이고, 최고령은 65세다. 평균 연령이 35세다. 은퇴 후 재창업을 준비하는 분들도 많다. 첫 창업이 60퍼센트, 재창업 또는 연쇄 창업이 40퍼센트다.

다른 스타트업 인큐베이터와 비교해 좋은 점은 무엇인가?

VC 사무실과 스타트업이 한 공간에 있다. 크리에이트 존에 페이스북, 루이비통 등 인큐베이팅 기업 담당자가 상주한다. 스타트업을 돕는 수십 개 파트너 기업과 VC가 한 지붕 아래 있다는 점이 정말 좋다. 파운더스 프로그램에 선발된 기업은 입주 기간에도 제한이 없다. ‘졸업’한 기업은 스스로 다른 사무실을 구해서 나간 경우다. 스테이션F는 스타트업이 직접 체류 기간을 정하는 것이 좋다고 생각한다.

기본 제공되는 투자금이 없다. 아쉬움은 없나?

정기적으로 오피스 아워가 열린다. IR(Investor Relations)을 원하면 자유롭게 참여할 수 있다. 스테이션F가 직접 돈을 넣지 않을 뿐, 투자받을 수 있는 모든 환경을 제공한다. VC가 초기 엔젤부터 시리즈C, D, E까지 진행한다. 스테이션F 안에서 원하는 VC를 못 찾거나, 외부 VC를 원하면 네트워크를 통해 연결해 준다. 콜드 메일을 보내는 것보다 낫다.

실리콘밸리, 런던, 그다음은 파리다

록산느 바르자 디렉터는 스테이션F 론칭 당시부터 운영 전반을 책임져 왔다. 캠퍼스 스태프와 입주 기업 대표들에게 스테이션F에 대해 질문하면, 하나같이 “록산느에게 물어 보라”고 답하는 이유다. 이란계 미국인인 그는 마이크로소프트의 프랑스 벤처 프로그램 총괄, 《테크크런치》 프랑스판 에디터를 거쳐 스테이션F에 합류했다. 2010년 여성의 IT 분야 진출과 창업을 지원하는 비영리 단체 스타트허(StartHer)를 공동 설립했고, 2013년에는 유럽의 기술 미디어 《Tech.eu》를 공동 창립했다. 2013년 미국의 경제 매체 《비즈니스 인사이더》는 바르자 디렉터를 ‘테크 분야의 가장 영향력 있는 30세 미만 여성 30인’ 중 한 명으로 꼽았다. 전 세계 스타트업이 이제는 파리에 주목해야 한다고 말하는 그에게 스테이션F의 비전과 철학을 물었다.

스테이션F가 문을 연 지 1년 6개월이 지났다. 그간의 성과를 들려 달라.

훌륭한 한 해를 보냈다. 1만 1000여 개 기업이 스테이션F에 지원했고, 그중 9퍼센트가 입주에 성공했다. 다수 기업이 첫해에 큰 성과를 거뒀다. 1000개 기업 중 232곳이 총 2억 5000만 유로(3200억 원) 이상의 투자금을 유치했고, 그중 10개 기업이 성공적으로 인수됐다. 인수 사실이 대외적으로 공개된 두 곳은 여성이 공동 설립했다.

어떤 기업들인지 궁금하다.

마이크로소프트의 AI 팩토리 출신 프랑스 챗봇 기업 Recast.ai가 독일의 소프트웨어 기업 SAP에 인수됐다. AI 기반 리테일 분석 기업 Daco.io는 프랑스 인터넷 쇼핑몰 방트 프리베(Vente Privée)에 매각됐다. 소프트웨어 기업 Kushim은 스테이션F 입주자인 토니 파델(Tony Fadell)과 같은 최상위(top-tier) 투자자로부터 자금을 지원받았다.

미국의 실리콘밸리, 런던, 베를린의 스타트업 인큐베이터와는 다른, 스테이션F만의 강점은 무엇인가?

다수의 스테이션F 지원자가 실리콘밸리와 런던, 두 도시는 더 이상 매력이 없다고 말한다. 실리콘밸리의 경우는 부동산 가격이 높고, 런던은 브렉시트로 불안정한 상황이다. 그들은 기업 친화적인 마크롱 프랑스 대통령에게 깊은 인상을 받았다고 말한다. 프랑스는 유럽 국가 중 벤처 자금 조달 측면에서 선도적인 나라다. 특히 초기 단계의 기업은 프랑스에서 자금을 확보할 확률이 높다. 더불어 프랑스는 세계 최고 수준의 엔지니어를 보유하고 있다.

스테이션F가 추구하는 가치는 무엇인가?

설립자인 자비에르 니엘은 초기 아이디어 단계부터 한 지붕 아래에 스타트업 전체 생태계를 갖추고 싶어 했다. 초기 단계 스타트업에 필요한 자원을 제공하고, 상징적이며 눈에 띄는, 세계적인 규모의 공간을 만들길 원했다. 특히 예비 창업자가 기업가 정신을 어렵지 않게 느끼길 바랐다. 스테이션F의 파이터스 프로그램은 고등 교육을 받지 못해도, 특별한 경험이 없어도, 난민이어도 기업가가 될 수 있도록 지원한다.

스테이션F의 2019년 목표는 무엇인가?

스타트업은 물론, 주민들에게도 캠퍼스를 더 개방할 것이다. 외국인 창업자와 여성 지원자 수를 늘리는 데도 힘을 쏟겠다. 모든 프로그램에 최소 30퍼센트의 해외 지원자와 30퍼센트의 여성 기업인을 보유하고 싶다. 우리는 스타트업이 아닌 지원자에 초점을 맞춰 입주 기업을 선정한다. 스테이션F의 지원자 풀이 다양해져야 캠퍼스 내 스타트업의 다양성을 높일 수 있다고 생각한다.

“프랑스를 스타트업처럼 생각하고 행동하는 나라로 만들겠다.” 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 취임 직후인 2017년 6월 파리에서 열린 유럽 최대 스타트업 콘퍼런스 ‘비바 테크놀로지’에서 이렇게 선언했다. 셔츠 소매를 걷어붙인 그는 버스와 지하철의 잔여 좌석을 알려 주는 AI 서비스를 직접 사용해 보고, 창업자와 토론하는 등 프랑스 스타트업의 현재를 파악하는 데 열정적인 모습을 보였다.[10]

2008년 프랑스는 자영 기업가(Auto-entrepreneur) 제도를 도입했다. 직장인, 실업자, 퇴직자, 학생이 스스로 일자리를 창출할 수 있도록 세금 혜택을 주고, 매출이 없으면 사회 보장 분담금을 면제했다. 2014년 올랑드 정부는 자영 기업가 제도를 업그레이드해 부가 가치세 혜택을 대폭 확대한 마이크로 기업가(Micro-entrepreneurs) 제도를 만들고, 스타트업 육성 정책인 라 프렌치 테크(La French Tech)를 도입했다. 2017년 마크롱 정부는 경제 개혁 법안을 통해 마이크로 기업가 제도를 더욱 강화하는 법안을 마련했다. 새 법안은 부가세가 면제되는 마이크로 기업의 매출 규모를 두 배로 확대하고, 세금 계산을 간소화하는 내용을 골자로 하고 있다.[11]

글로벌 금융 위기 이후 프랑스의 경제 회복세는 영국과 독일에 뒤처졌다. 2016년 독일은 1.9퍼센트, 영국은 1.8퍼센트의 경제 성장률을 보였지만 프랑스는 1.2퍼센트에 머물렀다. 같은 해 실업률은 프랑스가 10퍼센트, 독일과 영국이 각각 4.2퍼센트, 4.9퍼센트를 기록했다. 위기를 감지한 프랑스는 성장 동력을 확보하기 위해 정부와 민간 차원에서 스타트업 생태계를 키우는 데 힘을 쏟았다. 스타트업을 비롯한 자영업자 지원 정책을 시행한 지 10년째인 2017년 프랑스 전역에 등록된 마이크로 기업가가 100만 명을 넘기며, 성공적인 제도로 평가받았다.

프랑스 정부는 지난 6년간 벤처 산업 육성에 470억 유로(59조 7000억 원)를 투자했고, 2017년에는 한 해 동안 100억 유로(12조 7000억 원) 규모의 미래 산업 지원 펀드를 조성했다.[12] 정부의 전폭적인 스타트업 지원 정책에 힘입어 프랑스 소재 기업의 성장률은 가파르게 상승했다. 2017년 가장 빠른 수익 성장률을 보인 세계 1000대 기업 중 프랑스 기업은 102곳으로 가장 많았다. 실리콘밸리 기업이 100개, 영국이 74개, 독일이 55개로 뒤를 이었다.

프랑스가 벤처 강국의 반열에 빠르게 올라설 수 있었던 비결은 EU 한가운데 위치한 지리적 요건, 정부의 전폭적인 지원, 세계적인 MBA 스쿨과 공과 대학이 배출하는 인재, 400여 개 글로벌 기업 본사를 보유한 점 등을 꼽을 수 있다. 브렉시트(영국의 EU 탈퇴)로 유럽의 스타트업 중심지였던 영국 런던이 유럽 시장의 거점 역할을 상실한 이후 파리가 대안으로 부상하는 이유다. 회사 설립에 필요한 기간이 3.5일로 유럽 3대 경제 대국(영국 4.5일, 독일 10.5일) 중 가장 짧고, 일정 규모 이하의 스타트업에는 일반 기업의 절반 이하인 15퍼센트의 법인세율을 적용한다는 장점도 있다.

글로벌 기업들의 호응도 높다. 세계적인 네트워크 장비 업체 시스코(Cisco)의 존 챔버스(John Chambers) 회장은 이와 관련해 “프랑스는 유럽의 실리콘밸리가 됐다. 디지털 공화국 건설에 나선 프랑스를 교두보로 유럽 시장에 진출해야 한다”고 말한다. 셰릴 샌드버그 페이스북 COO는 스테이션F에 페이스북 인큐베이터를 론칭하는 자리에서 “프랑스는 세계에서 가장 혁신적인 기술 기업들의 고향”이라고 말했다.

스테이션F의 입구에 들어서면 바로 오른편에 라 프렌치 테크를 상징하는 붉은 닭 로고가 보인다. 이곳 라 프렌치 테크 사무실은 입주 기업의 일원이 아니어도 방문할 수 있다. 라 프렌치 테크는 창업자뿐 아니라 투자자, 엔지니어, 디자이너, 개발자, 학생, 블로거, 공공 사업자등 스타트업 성장에 기여하는 모두에게 열려 있다.[13]

훌륭한 한 해를 보냈다. 1만 1000여 개 기업이 스테이션F에 지원했고, 그중 9퍼센트가 입주에 성공했다. 다수 기업이 첫해에 큰 성과를 거뒀다. 1000개 기업 중 232곳이 총 2억 5000만 유로(3200억 원) 이상의 투자금을 유치했고, 그중 10개 기업이 성공적으로 인수됐다. 인수 사실이 대외적으로 공개된 두 곳은 여성이 공동 설립했다.

어떤 기업들인지 궁금하다.

마이크로소프트의 AI 팩토리 출신 프랑스 챗봇 기업 Recast.ai가 독일의 소프트웨어 기업 SAP에 인수됐다. AI 기반 리테일 분석 기업 Daco.io는 프랑스 인터넷 쇼핑몰 방트 프리베(Vente Privée)에 매각됐다. 소프트웨어 기업 Kushim은 스테이션F 입주자인 토니 파델(Tony Fadell)과 같은 최상위(top-tier) 투자자로부터 자금을 지원받았다.

미국의 실리콘밸리, 런던, 베를린의 스타트업 인큐베이터와는 다른, 스테이션F만의 강점은 무엇인가?

다수의 스테이션F 지원자가 실리콘밸리와 런던, 두 도시는 더 이상 매력이 없다고 말한다. 실리콘밸리의 경우는 부동산 가격이 높고, 런던은 브렉시트로 불안정한 상황이다. 그들은 기업 친화적인 마크롱 프랑스 대통령에게 깊은 인상을 받았다고 말한다. 프랑스는 유럽 국가 중 벤처 자금 조달 측면에서 선도적인 나라다. 특히 초기 단계의 기업은 프랑스에서 자금을 확보할 확률이 높다. 더불어 프랑스는 세계 최고 수준의 엔지니어를 보유하고 있다.

스테이션F가 추구하는 가치는 무엇인가?

설립자인 자비에르 니엘은 초기 아이디어 단계부터 한 지붕 아래에 스타트업 전체 생태계를 갖추고 싶어 했다. 초기 단계 스타트업에 필요한 자원을 제공하고, 상징적이며 눈에 띄는, 세계적인 규모의 공간을 만들길 원했다. 특히 예비 창업자가 기업가 정신을 어렵지 않게 느끼길 바랐다. 스테이션F의 파이터스 프로그램은 고등 교육을 받지 못해도, 특별한 경험이 없어도, 난민이어도 기업가가 될 수 있도록 지원한다.

스테이션F의 2019년 목표는 무엇인가?

스타트업은 물론, 주민들에게도 캠퍼스를 더 개방할 것이다. 외국인 창업자와 여성 지원자 수를 늘리는 데도 힘을 쏟겠다. 모든 프로그램에 최소 30퍼센트의 해외 지원자와 30퍼센트의 여성 기업인을 보유하고 싶다. 우리는 스타트업이 아닌 지원자에 초점을 맞춰 입주 기업을 선정한다. 스테이션F의 지원자 풀이 다양해져야 캠퍼스 내 스타트업의 다양성을 높일 수 있다고 생각한다.

프랑스의 미래는 스타트업에 있다

“프랑스를 스타트업처럼 생각하고 행동하는 나라로 만들겠다.” 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 취임 직후인 2017년 6월 파리에서 열린 유럽 최대 스타트업 콘퍼런스 ‘비바 테크놀로지’에서 이렇게 선언했다. 셔츠 소매를 걷어붙인 그는 버스와 지하철의 잔여 좌석을 알려 주는 AI 서비스를 직접 사용해 보고, 창업자와 토론하는 등 프랑스 스타트업의 현재를 파악하는 데 열정적인 모습을 보였다.[10]

2008년 프랑스는 자영 기업가(Auto-entrepreneur) 제도를 도입했다. 직장인, 실업자, 퇴직자, 학생이 스스로 일자리를 창출할 수 있도록 세금 혜택을 주고, 매출이 없으면 사회 보장 분담금을 면제했다. 2014년 올랑드 정부는 자영 기업가 제도를 업그레이드해 부가 가치세 혜택을 대폭 확대한 마이크로 기업가(Micro-entrepreneurs) 제도를 만들고, 스타트업 육성 정책인 라 프렌치 테크(La French Tech)를 도입했다. 2017년 마크롱 정부는 경제 개혁 법안을 통해 마이크로 기업가 제도를 더욱 강화하는 법안을 마련했다. 새 법안은 부가세가 면제되는 마이크로 기업의 매출 규모를 두 배로 확대하고, 세금 계산을 간소화하는 내용을 골자로 하고 있다.[11]

글로벌 금융 위기 이후 프랑스의 경제 회복세는 영국과 독일에 뒤처졌다. 2016년 독일은 1.9퍼센트, 영국은 1.8퍼센트의 경제 성장률을 보였지만 프랑스는 1.2퍼센트에 머물렀다. 같은 해 실업률은 프랑스가 10퍼센트, 독일과 영국이 각각 4.2퍼센트, 4.9퍼센트를 기록했다. 위기를 감지한 프랑스는 성장 동력을 확보하기 위해 정부와 민간 차원에서 스타트업 생태계를 키우는 데 힘을 쏟았다. 스타트업을 비롯한 자영업자 지원 정책을 시행한 지 10년째인 2017년 프랑스 전역에 등록된 마이크로 기업가가 100만 명을 넘기며, 성공적인 제도로 평가받았다.

프랑스 정부는 지난 6년간 벤처 산업 육성에 470억 유로(59조 7000억 원)를 투자했고, 2017년에는 한 해 동안 100억 유로(12조 7000억 원) 규모의 미래 산업 지원 펀드를 조성했다.[12] 정부의 전폭적인 스타트업 지원 정책에 힘입어 프랑스 소재 기업의 성장률은 가파르게 상승했다. 2017년 가장 빠른 수익 성장률을 보인 세계 1000대 기업 중 프랑스 기업은 102곳으로 가장 많았다. 실리콘밸리 기업이 100개, 영국이 74개, 독일이 55개로 뒤를 이었다.

프랑스가 벤처 강국의 반열에 빠르게 올라설 수 있었던 비결은 EU 한가운데 위치한 지리적 요건, 정부의 전폭적인 지원, 세계적인 MBA 스쿨과 공과 대학이 배출하는 인재, 400여 개 글로벌 기업 본사를 보유한 점 등을 꼽을 수 있다. 브렉시트(영국의 EU 탈퇴)로 유럽의 스타트업 중심지였던 영국 런던이 유럽 시장의 거점 역할을 상실한 이후 파리가 대안으로 부상하는 이유다. 회사 설립에 필요한 기간이 3.5일로 유럽 3대 경제 대국(영국 4.5일, 독일 10.5일) 중 가장 짧고, 일정 규모 이하의 스타트업에는 일반 기업의 절반 이하인 15퍼센트의 법인세율을 적용한다는 장점도 있다.

글로벌 기업들의 호응도 높다. 세계적인 네트워크 장비 업체 시스코(Cisco)의 존 챔버스(John Chambers) 회장은 이와 관련해 “프랑스는 유럽의 실리콘밸리가 됐다. 디지털 공화국 건설에 나선 프랑스를 교두보로 유럽 시장에 진출해야 한다”고 말한다. 셰릴 샌드버그 페이스북 COO는 스테이션F에 페이스북 인큐베이터를 론칭하는 자리에서 “프랑스는 세계에서 가장 혁신적인 기술 기업들의 고향”이라고 말했다.

해외 창업자 끌어모으는 ‘라 프렌치 테크’

스테이션F의 입구에 들어서면 바로 오른편에 라 프렌치 테크를 상징하는 붉은 닭 로고가 보인다. 이곳 라 프렌치 테크 사무실은 입주 기업의 일원이 아니어도 방문할 수 있다. 라 프렌치 테크는 창업자뿐 아니라 투자자, 엔지니어, 디자이너, 개발자, 학생, 블로거, 공공 사업자등 스타트업 성장에 기여하는 모두에게 열려 있다.[13]

라 프렌치 테크는 2015년 프랑스 정부가 추진하기 시작한 기술 기반 스타트업 육성 정책이다. 2억 유로(2500억 원)의 투자 펀드, 1500만 유로(190억 원)의 지원 자금을 조성해 디지털 중소기업과 스타트업을 지원한다. 금전적 지원 외에 전문가 상담, 대기업과의 네트워킹, 스타트업 양성 교육 등 혜택을 제공한다.

프랑스 정부의 전폭적인 스타트업 육성 정책은 자국민에 한정되지 않는다. 해외의 우수 IT 인재를 영입하기 위한 프로그램도 갖추고 있다. 프랑스는 EU 회원국 출신이 아닌 외국인의 창업과 취업을 위한 비자 제도인 재능 비자(Passeport Talent)를 운영한다. 2017년부터는 IT 분야 인재를 유치하기 위해 프렌치 테크 비자를 발급하고 있다. 프렌치 테크 비자는 4년 동안 프랑스에 체류 가능한 특별 비자로, 라 프렌치 테크의 핵심 사업이다.

라 프렌치 테크의 주요 프로그램에는 프렌치 테크 티켓(French Tech Ticket)과 프렌치 테크 디베르시테(Diversité)가 있다. 프렌치 테크 티켓은 전 세계 스타트업 대상으로 경연 대회를 열어 지원 기업을 선발한다. 선발된 기업에는 프렌치 테크 비자와 4만 5000유로(5700만 원)를 지급한다. 프랑스 전역에 위치한 41개 창업 센터의 전용 오피스에 입주할 수 있는 권리[14]와 행정적 지원을 포함한 정착 지원 패키지도 제공된다. 프랑스 거주를 위한 까다로운 절차를 해결해 주는 것이다. 프렌치 테크 디베르시테는 저소득층과 이민자, 난민 등 사회적 약자를 대상으로 창업 컨설팅과 투자 유치를 지원한다.

프렌치 테크 비자를 받고 싶은 해외 창업자는 프랑스 현지의 스타트업 인큐베이터에 프로젝트 계획서를 제출해야 한다. 인큐베이터가 프랑스 지방 기업 노동국(DIRECCTE)에 공문을 보내면 허가증이 발급된다. 창업자는 이 증서를 토대로 4년 기한의 거주증을 신청할 수 있다. 외국 인재가 스타트업에 취업하기 위해서는 석사 이상의 학위를 소지하고, 프렌치 테크 비자 발급이 가능한 기업과 고용 계약서를 작성해야 한다. 최소 3개월 이상, 연봉 3만 5963유로(4500만 원) 이상의 고용 조건도 필수다.[15]

2019년 1월 미국 라스베이거스에서 열린 국제 전자 제품 박람회(CES)에 414개 프랑스 기업이 참가했다. 2년 새 참가율이 50퍼센트 이상 늘었다. 이 중 스타트업 전시관인 ‘유레카 파크’에 자리한 기업은 315개로, 주최국인 미국(293개)보다 많았다. 스타트업 변방국이던 프랑스는 정부와 민간의 강력한 지원에 힘입어 중심국으로 도약하고 있다.

스테이션F 출신 스타트업의 선전도 눈에 띄었다. 하드웨어 액셀러레이터 아흐제메티에(Arts et Métiers) 소속 기업인 보딩링(Boarding Ring)은 VR 기기의 ‘사이버 멀미(Cybersickness)’를 방지하는 기술로 CES 혁신상을 받았다. 푸드테크 액셀러레이터 쉐이크업 팩토리(ShakeUp Factory)의 커넥팅 푸드(Connecting Food)는 식품 제조와 유통 과정의 투명성을 높이는 데 블록체인 기술을 적용해 호평을 받았다.

스테이션F는 압축 성장이라는 스타트업 육성의 기존 공식을 깨고, 여유와 관용을 무기로 삼아 혁신을 일으키고 있다. 연령과 국적, 교육 수준에 따른 차별 없이 창업 기회를 줬다. 캠퍼스 내 공용어는 불어가 아니라 영어다. 외국인 창업자를 위한 배려에 도리어 프랑스인이 불편을 겪는다는 얘기가 나올 정도로 국적과 언어의 장벽을 깼다.

스타트업의 실패를 대하는 방식에서도 관용의 철학을 느낄 수 있다. 스테이션F는 스타트업의 실패 사례를 공개하고 공유해, 같은 실수를 반복하지 않도록 돕는다. 목표 성장률과 중도 탈락의 압박, 치솟는 부동산 임대료에 대한 우려 등을 불필요한 실패를 유발하는 외부 요인으로 보고, 최소화하기 위해 노력한다. 스테이션F가 창업자의 실패에 대한 심적, 제도적 안전망을 구축하는 이유는 시혜가 아닌, 성장을 돕기 위한 전략이다.

전성기의 정점에 다다른 실리콘밸리는 최근 피크 밸리(peak valley)라고도 불리고 있다. 실리콘밸리의 성장 중심 문화가 새롭게 등장하는 젊은 혁신가 세대에게는 맞지 않는다는 지적도 나온다. 스테이션F는 변화하고 있는 스타트업 혁신 생태계에 톨레랑스라는 새로운 패러다임을 제시하고 있다. 여유와 관용을 앞세워 밀레니얼 세대 창업자를 끌어들이고, 중년 재창업자까지 폭넓게 포섭한다. 창업의 혁신을 선도하는 스테이션F는 세계 최대 스타트업 캠퍼스를 넘어 세계 최고 스타트업 캠퍼스로 도약하고 있다.

프랑스 정부의 전폭적인 스타트업 육성 정책은 자국민에 한정되지 않는다. 해외의 우수 IT 인재를 영입하기 위한 프로그램도 갖추고 있다. 프랑스는 EU 회원국 출신이 아닌 외국인의 창업과 취업을 위한 비자 제도인 재능 비자(Passeport Talent)를 운영한다. 2017년부터는 IT 분야 인재를 유치하기 위해 프렌치 테크 비자를 발급하고 있다. 프렌치 테크 비자는 4년 동안 프랑스에 체류 가능한 특별 비자로, 라 프렌치 테크의 핵심 사업이다.

라 프렌치 테크의 주요 프로그램에는 프렌치 테크 티켓(French Tech Ticket)과 프렌치 테크 디베르시테(Diversité)가 있다. 프렌치 테크 티켓은 전 세계 스타트업 대상으로 경연 대회를 열어 지원 기업을 선발한다. 선발된 기업에는 프렌치 테크 비자와 4만 5000유로(5700만 원)를 지급한다. 프랑스 전역에 위치한 41개 창업 센터의 전용 오피스에 입주할 수 있는 권리[14]와 행정적 지원을 포함한 정착 지원 패키지도 제공된다. 프랑스 거주를 위한 까다로운 절차를 해결해 주는 것이다. 프렌치 테크 디베르시테는 저소득층과 이민자, 난민 등 사회적 약자를 대상으로 창업 컨설팅과 투자 유치를 지원한다.

프렌치 테크 비자를 받고 싶은 해외 창업자는 프랑스 현지의 스타트업 인큐베이터에 프로젝트 계획서를 제출해야 한다. 인큐베이터가 프랑스 지방 기업 노동국(DIRECCTE)에 공문을 보내면 허가증이 발급된다. 창업자는 이 증서를 토대로 4년 기한의 거주증을 신청할 수 있다. 외국 인재가 스타트업에 취업하기 위해서는 석사 이상의 학위를 소지하고, 프렌치 테크 비자 발급이 가능한 기업과 고용 계약서를 작성해야 한다. 최소 3개월 이상, 연봉 3만 5963유로(4500만 원) 이상의 고용 조건도 필수다.[15]

창업의 공식 깨는 스타트업 공화국

2019년 1월 미국 라스베이거스에서 열린 국제 전자 제품 박람회(CES)에 414개 프랑스 기업이 참가했다. 2년 새 참가율이 50퍼센트 이상 늘었다. 이 중 스타트업 전시관인 ‘유레카 파크’에 자리한 기업은 315개로, 주최국인 미국(293개)보다 많았다. 스타트업 변방국이던 프랑스는 정부와 민간의 강력한 지원에 힘입어 중심국으로 도약하고 있다.

스테이션F 출신 스타트업의 선전도 눈에 띄었다. 하드웨어 액셀러레이터 아흐제메티에(Arts et Métiers) 소속 기업인 보딩링(Boarding Ring)은 VR 기기의 ‘사이버 멀미(Cybersickness)’를 방지하는 기술로 CES 혁신상을 받았다. 푸드테크 액셀러레이터 쉐이크업 팩토리(ShakeUp Factory)의 커넥팅 푸드(Connecting Food)는 식품 제조와 유통 과정의 투명성을 높이는 데 블록체인 기술을 적용해 호평을 받았다.

스테이션F는 압축 성장이라는 스타트업 육성의 기존 공식을 깨고, 여유와 관용을 무기로 삼아 혁신을 일으키고 있다. 연령과 국적, 교육 수준에 따른 차별 없이 창업 기회를 줬다. 캠퍼스 내 공용어는 불어가 아니라 영어다. 외국인 창업자를 위한 배려에 도리어 프랑스인이 불편을 겪는다는 얘기가 나올 정도로 국적과 언어의 장벽을 깼다.

스타트업의 실패를 대하는 방식에서도 관용의 철학을 느낄 수 있다. 스테이션F는 스타트업의 실패 사례를 공개하고 공유해, 같은 실수를 반복하지 않도록 돕는다. 목표 성장률과 중도 탈락의 압박, 치솟는 부동산 임대료에 대한 우려 등을 불필요한 실패를 유발하는 외부 요인으로 보고, 최소화하기 위해 노력한다. 스테이션F가 창업자의 실패에 대한 심적, 제도적 안전망을 구축하는 이유는 시혜가 아닌, 성장을 돕기 위한 전략이다.

전성기의 정점에 다다른 실리콘밸리는 최근 피크 밸리(peak valley)라고도 불리고 있다. 실리콘밸리의 성장 중심 문화가 새롭게 등장하는 젊은 혁신가 세대에게는 맞지 않는다는 지적도 나온다. 스테이션F는 변화하고 있는 스타트업 혁신 생태계에 톨레랑스라는 새로운 패러다임을 제시하고 있다. 여유와 관용을 앞세워 밀레니얼 세대 창업자를 끌어들이고, 중년 재창업자까지 폭넓게 포섭한다. 창업의 혁신을 선도하는 스테이션F는 세계 최대 스타트업 캠퍼스를 넘어 세계 최고 스타트업 캠퍼스로 도약하고 있다.

[1]

데이비드 베컴은 2018년 1월 자신의 화장품 브랜드 ‘하우스 99(HOUSE 99)’ 론칭을 앞두고 스테이션F를 방문했다. 하우스 99는 스테이션F의 파트너 기업인 로레알과 협업하는 브랜드다.〈DAVID BECKHAM PARTNERS WITH L’ORÉAL AND LAUNCHES HOUSE 99〉, 《L’Oreal-L’Oreal Group》, 2018. 1. 11.

[2]

〈How to pick your STATION F startup program?〉, 《STATION F-Medium》, 2018. 8. 31.

[3]

스페이스 그린의 페이스북 페이지에 공유된 타로 우겐(Taro Ugen) 네이버 프랑스 최고운영책임자의 게시물.

[4]

스타트업이 투자 유치 및 계약 수주를 위해 투자자와 심사 위원을 대상으로 자사 제품과 서비스를 짧은 시간 동안 홍보하는 과정이다.

[5]

Roxanne Varza, 〈From conference to concert: events at Station F〉, 《STATION F-Medium》, 2017. 1. 30.

[6]

Ross Baird, 〈Why this investor is ditching Demo Days〉, 《TechCrunch》, 2017. 3. 4.

[7]

〈How to pick your STATION F startup program?〉, 《STATION F-Medium》, 2018. 8. 31.

[8]

Marwan Elfitesse, 〈The Founders Program “Guild Model” for Collaboration〉, 《STATION F-Medium》, 2018. 2. 20.

[9]

Marine Wetzel, 〈9 killer startups you need to know in the Founders Program’s new batch〉, 《STATION F-Medium》, 2018. 9. 27.

[10]

Angela Charlton, 〈Macron launches ‘French tech visa’ program to woo tech industry, build ‘startup nation’〉, 《Business Insider》, 2017. 6. 16.

[11]

김영호, 〈프랑스, 1인 기업 창업 지원 정책 중간 성적표〉, KOTRA, 2018. 11. 1.

[12]

장재웅·이장혁, 〈국가의 동력 ‘스타트업’ 파리에만 1만 개. ‘프렌치 테크’ 정책, 벤처 강국으로 이끌다〉, 《동아 비즈니스 리뷰(DBR)》, 2017. 8.

[13]

〈La French Tech〉, 《French Tech Central》.

[14]

〈What is the French Tech Visa?〉, 《La French Tech》.

[15]

최명호, 〈프랑스 스타트업 정책과 시사점〉, KT경제경영연구소, 2018. 2. 22.

Close