추천 콘텐츠

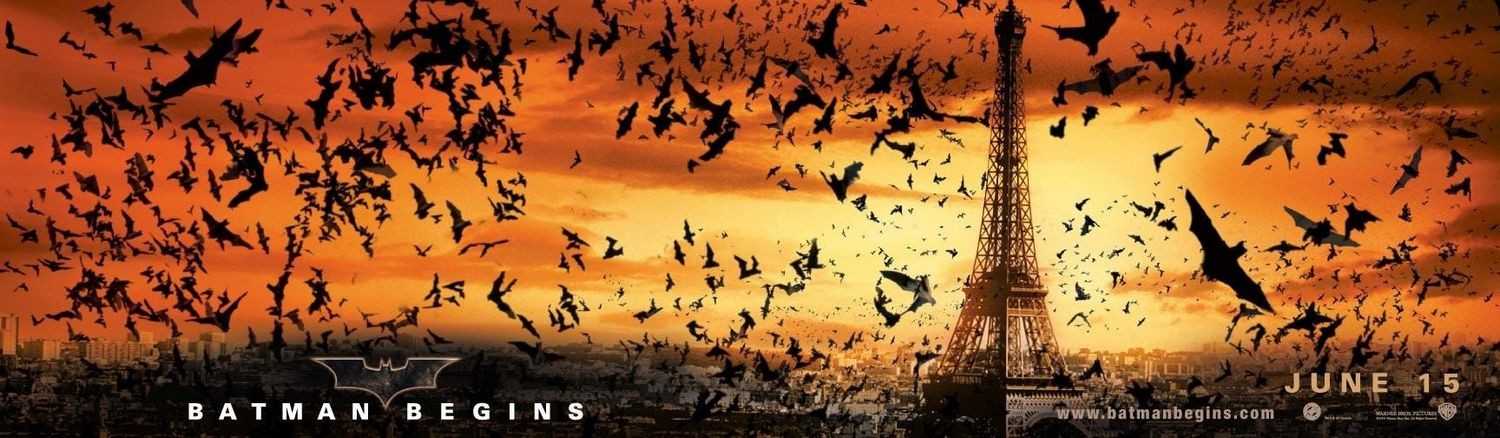

2005년 개봉해 전 세계에서 3억 7200만 달러(4450억 원)를 벌어들인 영화 〈배트맨 비긴즈〉는 독특한 홍보 방식으로 전 세계 영화 팬들의 눈을 사로잡았다. 각국의 유명 건축을 홍보 수단으로 이용한 것이다. 프랑스의 에펠탑, 스페인 바르셀로나의 사그라다 파밀리아 성당, 중국 베이징의 만리장성, 한국의 63빌딩 등이 포스터에 등장했고 각 건축 위로 박쥐들이 습격하는 모습이 그려졌다. 포스터에는 도시나 건축에 대한 특별한 설명도 없었다. 그러나 사람들은 이미지만으로 어느 도시인지 단번에 파악했다. 도시를 상징하는 건축 하나가 정보를 함축한 수단으로, 영화와 관객을 잇는 커뮤니케이션 매개로 활용된 것이다.

관광업이 활성화되면서 아이코닉 건축은 관광 상품으로도 인기를 얻고 있다. 프랑스 개선문, 루브르 박물관 등 대표적인 관광지나 사람들이 모여드는 지역의 길거리에는 아이코닉 건축을 축소한 조형물, 그림으로 그려진 엽서, 지갑, 오르골, 수건 등이 판매된다. 사람들은 실용적으로 해당 물품이 필요해서 구매한다기보다 기억할 가치가 있기 때문에 구매한다. 소장품은 내가 방문한 곳에 대한 추억을 의미한다. 사람들은 이제 건축을 단순한 건물이 아닌 아이콘으로 받아들인다.

건축이 아이콘이 된다는 것의 의미는 가볍지 않다. 도시의 이미지가 되고, 정체성이 된다는 뜻이기 때문이다. 심지어는 국가의 이미지를 형성하는 데도 중요한 영향을 미친다. 2017년 7월 영국의 국립 우체국 로열 메일(Royal Mail)은 지난 20년간 지역민에게 사랑받은 아이코닉 빌딩 10선을 선정해 특별 우표[1]로 발행했다. 영국에서는 오래전부터 중앙 정부, 대도시의 시민 지도자, 개인의 주도로 모험적이고 혁신적인 구조를 갖춘 새로운 유형의 빌딩들이 건립됐다. 자하 하디드(Zaha Hadid)[2]가 설계한 런던 올림픽 공원의 수영장 아쿠아틱스 센터, 니콜라스 그림쇼(Nicholas Grimshaw)가 설계한 콘월의 온실 에덴 프로젝트, 노먼 포스터(Norman Foster)[3]가 설계한 스코틀랜드의 ‘아르마딜로(Armadillo)’ 공연장 등이 대표적이다. 영국의 수많은 빌딩들은 정부 시설, 문화 공간, 스포츠 경기장으로 활용되고 지역의 풍경과 자연스럽게 융화되면서 인기를 얻었다. 대중의 사랑을 받는 아이코닉 건축은 이제 우표로 발행해 기념해야 할 문화유산이 되었다. 자하 하디드, 노먼 포스터, 리처드 로저스(Richard Rogers)와 같은 유명 건축가들은 영국의 발전에 이바지한 공로로 작위를 받았다.

국가 차원에서 아이코닉 건축의 중요성을 인정한 사례는 미국에서도 찾아볼 수 있다. 건축가이자 건축 비평가인 찰스 젠크스(Charles Jencks)는 저서 《아이코닉 빌딩(Iconic Building)》에서 “뉴욕 구겐하임 미술관은 우표 크기로 줄여도 건재하다”고 했다. 3차원의 미술관을 2차원의 이미지로 줄여도 독특한 외관을 식별할 수 있고, 건축이 상징하는 바를 전달할 수 있다는 것이다.

프랭크 로이드 라이트Frank Lloyd Wright가 건축 설계를 맡은 뉴욕 구겐하임 미술관은 그 위치와 외관, 내부 컬렉션으로 가장 주목해야 할 현대 미술관 중 하나로 꼽힌다. 조개껍데기를 닮은 나선형의 외관은 미술관 옆 센트럴 파크의 유기적인 자연의 성질을 반영한 것으로 해석된다. 영감을 얻고자 하는 뉴요커들의 사랑을 받고 있으며, 뉴욕 시민뿐 아니라 관광객들에게도 ‘찻잔’이라는 애칭으로 불린다. 사람들은 미술품을 감상하기 위해서가 아니라 건물의 외관을 관람하기 위해 미술관을 찾기도 한다.

건축이 아이콘이 된다는 것의 의미는 가볍지 않다. 도시의 이미지가 되고, 정체성이 된다는 뜻이기 때문이다. 심지어는 국가의 이미지를 형성하는 데도 중요한 영향을 미친다. 2017년 7월 영국의 국립 우체국 로열 메일(Royal Mail)은 지난 20년간 지역민에게 사랑받은 아이코닉 빌딩 10선을 선정해 특별 우표[1]로 발행했다. 영국에서는 오래전부터 중앙 정부, 대도시의 시민 지도자, 개인의 주도로 모험적이고 혁신적인 구조를 갖춘 새로운 유형의 빌딩들이 건립됐다. 자하 하디드(Zaha Hadid)[2]가 설계한 런던 올림픽 공원의 수영장 아쿠아틱스 센터, 니콜라스 그림쇼(Nicholas Grimshaw)가 설계한 콘월의 온실 에덴 프로젝트, 노먼 포스터(Norman Foster)[3]가 설계한 스코틀랜드의 ‘아르마딜로(Armadillo)’ 공연장 등이 대표적이다. 영국의 수많은 빌딩들은 정부 시설, 문화 공간, 스포츠 경기장으로 활용되고 지역의 풍경과 자연스럽게 융화되면서 인기를 얻었다. 대중의 사랑을 받는 아이코닉 건축은 이제 우표로 발행해 기념해야 할 문화유산이 되었다. 자하 하디드, 노먼 포스터, 리처드 로저스(Richard Rogers)와 같은 유명 건축가들은 영국의 발전에 이바지한 공로로 작위를 받았다.

국가 차원에서 아이코닉 건축의 중요성을 인정한 사례는 미국에서도 찾아볼 수 있다. 건축가이자 건축 비평가인 찰스 젠크스(Charles Jencks)는 저서 《아이코닉 빌딩(Iconic Building)》에서 “뉴욕 구겐하임 미술관은 우표 크기로 줄여도 건재하다”고 했다. 3차원의 미술관을 2차원의 이미지로 줄여도 독특한 외관을 식별할 수 있고, 건축이 상징하는 바를 전달할 수 있다는 것이다.

프랭크 로이드 라이트Frank Lloyd Wright가 건축 설계를 맡은 뉴욕 구겐하임 미술관은 그 위치와 외관, 내부 컬렉션으로 가장 주목해야 할 현대 미술관 중 하나로 꼽힌다. 조개껍데기를 닮은 나선형의 외관은 미술관 옆 센트럴 파크의 유기적인 자연의 성질을 반영한 것으로 해석된다. 영감을 얻고자 하는 뉴요커들의 사랑을 받고 있으며, 뉴욕 시민뿐 아니라 관광객들에게도 ‘찻잔’이라는 애칭으로 불린다. 사람들은 미술품을 감상하기 위해서가 아니라 건물의 외관을 관람하기 위해 미술관을 찾기도 한다.

1990년 구겐하임 미술관은 뉴욕시 랜드마크 보존 위원회(Landmark Preservation Commission)에, 2005년에는 미국 연방 정부가 공증하는 국가 사적지(National Register of Historic Places)에 등록되었다. 70쪽에 달하는 랜드마크 지정 보고서에는 구겐하임 미술관이 그 상징성과 조형적 존재감으로 현대 미국에 중대한 영향을 미친, 국가 아이콘(national icon)이자 훌륭한 보석(wonderful jewel)이라고 기술되어 있다. 2008년에는 미국 국무부의 국립 역사 랜드마크(National Historic Landmark)로 지명되었다. 구겐하임 미술관의 지명은 이례적이었다. 건립 50년 이상의 건축을 대상으로 선정해 온 역사 랜드마크가 예외 조항을 적용해 선정한 사례였기 때문이다. 지명 당시 건립 49년째였던 구겐하임 미술관은 국가적 중요도가 있을 경우 요건을 반드시 충족할 필요가 없다는 예외 조항 8번에 근거해 정부의 공식 승인을 받았다.

영국 로열 메일의 우표에 실린 건축과 뉴욕 구겐하임 미술관은 아이코닉 건축의 특징을 분명하게 제시한다. 아이코닉 건축은 혁신적인 구조로 다른 건축들과 조형적으로 차별화되고, 즉시 알아볼 수 있을 정도의 식별성을 갖췄다. 특별한 설명 없이도 장소, 환경, 역사를 포함한 정보를 제공한다. 대중 매체에서 재현되고, 관광 상품의 이미지가 되고, 도시와 국가의 랜드마크가 된다. 그리고 자연스럽게 커뮤니케이션 수단으로 활용된다.

건축을 식별하고 인지할 수 있다는 것은 어떤 의미일까. 이를 이해하기 위해 19세기 철학자이자 과학자인 퍼스(C.S. Peirce)의 기호학을 살펴볼 필요가 있다. 퍼스의 기호학에서 아이콘은 세 가지로 구분된다. 첫 번째는 나타내고자 하는 바를 대신하는 도상으로서의 아이콘이다. 예를 들어 한국 지도는 한국 영토의 아이콘이다. 두 번째는 원래 나타내고자 했던 것은 아니지만, 그것과 가까운 성분을 가지고 있어 예측할 수 있는 인덱스(지표)로서의 아이콘이다. 연기는 불의 인덱스이고 커피 향은 커피의 인덱스다. 마지막으로, 나타내고자 하는 바가 수용자의 문화와 해석에 따라 해석되는 심벌(상징)로서의 아이콘이다.[4] 아이코닉 건축을 대할 때 우리의 머릿속에는 세 가지 커뮤니케이션이 동시에 일어난다. 세계 7대 불가사의 중 하나인 이집트의 대피라미드는 높이가 147미터에 달하는 기하학적 형태의 건축으로 그 자체가 아이콘이며, 이집트라는 지역과 피라미드를 대표하는 인덱스이며, 한 시대의 종교와 권력의 심벌이다.[5]

이탈리아의 석학 움베르토 에코(Umberto Eco)는 “모든 문화적 현상을 다루는 학문이 기호학이라면, 기호학이 가장 큰 도전을 받는 현실 세계는 건축일 것”[6]이라고 말했다. 움베르토 에코가 이야기했듯 건축은 기호로서 특정한 역할을 수행한다. 건축을 해석할 때 건축의 기호인 외시(denotation)와 공시(connotation)의 개념을 알아야 하는 이유다. 외시는 건축을 보자마자 느끼는 즉각적인 감상이다. 공시는 건축만을 보지 않고 그것과 연관된 역사, 문화, 환경을 고려했을 때 드는 느낌과 생각이다. 아이코닉 건축의 외관은 외시를 전달한다. 그러나 건축의 정체성은 공시를 통해 완성된다. 대중은 아이코닉 건축을 아이콘과 인덱스로 인지하고 나아가 심벌로서 이해한다.

20세기의 인상적인 아이코닉 건축인 시드니 오페라 하우스를 떠올려 보자. 외관을 보면 오렌지를 잘라 놓은 모양이나 조개껍데기를 닮았다는 생각이 든다. 오페라 하우스는 독특한 형태를 넘어 다양한 이미지를 혼합해 전달하는 상징이다. 사람들은 대부분 오페라 하우스라는 이름만 들어도 호주와 시드니를 떠올린다. 꼭 음악을 듣기 위해서가 아니라 시드니를 경험하기 위해 오페라 하우스를 찾는다.

영국 로열 메일의 우표에 실린 건축과 뉴욕 구겐하임 미술관은 아이코닉 건축의 특징을 분명하게 제시한다. 아이코닉 건축은 혁신적인 구조로 다른 건축들과 조형적으로 차별화되고, 즉시 알아볼 수 있을 정도의 식별성을 갖췄다. 특별한 설명 없이도 장소, 환경, 역사를 포함한 정보를 제공한다. 대중 매체에서 재현되고, 관광 상품의 이미지가 되고, 도시와 국가의 랜드마크가 된다. 그리고 자연스럽게 커뮤니케이션 수단으로 활용된다.

미래를 보여 주다

건축을 식별하고 인지할 수 있다는 것은 어떤 의미일까. 이를 이해하기 위해 19세기 철학자이자 과학자인 퍼스(C.S. Peirce)의 기호학을 살펴볼 필요가 있다. 퍼스의 기호학에서 아이콘은 세 가지로 구분된다. 첫 번째는 나타내고자 하는 바를 대신하는 도상으로서의 아이콘이다. 예를 들어 한국 지도는 한국 영토의 아이콘이다. 두 번째는 원래 나타내고자 했던 것은 아니지만, 그것과 가까운 성분을 가지고 있어 예측할 수 있는 인덱스(지표)로서의 아이콘이다. 연기는 불의 인덱스이고 커피 향은 커피의 인덱스다. 마지막으로, 나타내고자 하는 바가 수용자의 문화와 해석에 따라 해석되는 심벌(상징)로서의 아이콘이다.[4] 아이코닉 건축을 대할 때 우리의 머릿속에는 세 가지 커뮤니케이션이 동시에 일어난다. 세계 7대 불가사의 중 하나인 이집트의 대피라미드는 높이가 147미터에 달하는 기하학적 형태의 건축으로 그 자체가 아이콘이며, 이집트라는 지역과 피라미드를 대표하는 인덱스이며, 한 시대의 종교와 권력의 심벌이다.[5]

이탈리아의 석학 움베르토 에코(Umberto Eco)는 “모든 문화적 현상을 다루는 학문이 기호학이라면, 기호학이 가장 큰 도전을 받는 현실 세계는 건축일 것”[6]이라고 말했다. 움베르토 에코가 이야기했듯 건축은 기호로서 특정한 역할을 수행한다. 건축을 해석할 때 건축의 기호인 외시(denotation)와 공시(connotation)의 개념을 알아야 하는 이유다. 외시는 건축을 보자마자 느끼는 즉각적인 감상이다. 공시는 건축만을 보지 않고 그것과 연관된 역사, 문화, 환경을 고려했을 때 드는 느낌과 생각이다. 아이코닉 건축의 외관은 외시를 전달한다. 그러나 건축의 정체성은 공시를 통해 완성된다. 대중은 아이코닉 건축을 아이콘과 인덱스로 인지하고 나아가 심벌로서 이해한다.

20세기의 인상적인 아이코닉 건축인 시드니 오페라 하우스를 떠올려 보자. 외관을 보면 오렌지를 잘라 놓은 모양이나 조개껍데기를 닮았다는 생각이 든다. 오페라 하우스는 독특한 형태를 넘어 다양한 이미지를 혼합해 전달하는 상징이다. 사람들은 대부분 오페라 하우스라는 이름만 들어도 호주와 시드니를 떠올린다. 꼭 음악을 듣기 위해서가 아니라 시드니를 경험하기 위해 오페라 하우스를 찾는다.

오페라 하우스는 문화 예술의 중심지, 호주의 관광 명소일 뿐만 아니라 호주 사람들의 자부심이기도 하다. 호주의 식민지 이미지를 현대적으로 바꾸기 위해 건축된 결과물이기 때문이다. 덴마크의 건축가인 요른 웃손(Jørn Utzon)은 시드니 오페라 하우스를 호주의 독창적인 콘텐츠로, 20세기의 세계적인 문화 자산으로 만들어 냈다. 건축 중 예산 변경과 잦은 설계 변경, 웃손이 도중에 사퇴하는 우여곡절 속에서도 황량한 호주의 이미지를 바꾸겠다는 확고한 목표가 있었기에 건립될 수 있었다.

한국의 대표적인 아이코닉 건축으로는 동대문 디자인 플라자(DDP)가 있다. 자하 하디드가 디자인하고 2014년 오픈한 DDP 역시 시드니 오페라 하우스와 같이 낙후된 지역의 이미지를 관광지로 탈바꿈시키기 위해 만들어졌다. 동대문은 서울의 오랜 역사를 품고 있는 지역이다. 조선 시대에는 성곽 밑의 물길 통로인 이간수문, 왕의 호위를 담당한 훈련도감, 군사들의 거처인 하도감 등이 존재했다. 지금은 없어진 동대문 운동장은 일제 강점기 시절 근대화 스포츠 교육을 위한 훈련원으로, 해방 직후 임시 정부 인사들의 귀국 환영회장으로, 1982년에는 한국 프로 야구의 첫 시즌 개막 장소로 쓰였다. 그러나 일제 강점기 시절 지어졌다는 이유로 점점 잊힌 장소가 되어 갔다. 이후 점차 노후화되면서 주차장과 풍물 벼룩시장으로 활용되다가 2007년 철거되었다. 대표적인 저가 의류 시장으로 꼽혔던 동대문 지역의 유동 인구는 경기 침체로 서서히 줄었다.

서울시는 도심 재창조의 목적으로 서울의 중추인 동대문에 문화 사업을 선도할 DDP 건립을 추진했다. 하디드는 밤낮없이 변하는 동대문의 역동성에 주목했다. 곡면과 사선으로 변화와 성장을 표현하고, 3차원의 첨단 설계 방식을 총동원했다.

현재 DDP는 서울의 상징이 되고 있다. 아시아 전역의 TV 채널에 방영되는 서울시 홍보 영상에 등장하며, 동대문 두타몰에는 연간 840만 명의 외국인 관광객이 찾아온다. DDP가 개장한 후 동대문 제일 평화 시장은 대대적으로 재단장했고, 주변에 5성급 호텔과 유명한 레스토랑들이 오픈하면서 상권이 부활했다. BMW와 루이비통 등 명품 브랜드의 전시회와 신제품 발표회가 유치되고, 매년 서울 패션 위크가 열린다. 문화적 경쟁력을 확보한 DDP는 상징성 면에서도 긍정적인 효과를 불러오고 있다. 2018년 남북 정상 회담 때는 DDP에 메인 프레스 센터가 마련됐다. DDP는 조형성, 위치, 기능으로 동대문을 상징한다. 하디드는 동대문 지역의 미래에 주목했다. 역사적인 장소에 겉만 번지르르한 괴물을 만들어 놓았다는 비판도 일부 있지만, DDP는 동대문의 발전 가능성을 표현했다는 평가를 얻고 있다. 역동적인 조형미, 화려한 디자인, 동대문 운동장이 재건된 장소에서 펼쳐지는 세계적인 쇼와 디자인 콘퍼런스 등은 유명 건축가의 작품이라는 사실과 어우러져 DDP를 서울의 랜드마크로 만들고 있다.

눈을 감고 사막 위의 도시 두바이를 떠올려 보자. 사막과 낙타와 숨 막힐 듯한 무더운 날씨가 먼저 떠오를 것이다. 21세기를 살아가는 현대인들의 머릿속에는 또 다른 이미지가 그려진다. 뾰족한 탑 주위로 둥그런 지붕을 얹은 이슬람 사원 모스크, 세계 최고층 건물인 부르즈 칼리파(Burj Khalifa), 바다에 우아하게 떠 있는 7성급 호텔 부르즈 알 아랍(Burj Al Arab)이다. 대규모 관광 도시가 아니라 유럽의 작은 마을을 떠올릴 때도 마찬가지다. 중앙에는 인상적인 건축, 탑이나 교회, 쇼핑몰이 존재하고 그것을 기점으로 도시의 지도가 머릿속에 펼쳐진다. 건축이 도시 이미지의 한 부분을 형성하는 것이다.

이렇게 식별 가능한 지표, 다른 도시와의 구분점, 개인과 도시의 상호 작용을 뜻하는 사이니지(signage)가 되는 아이코닉 건축은 일상 가까이에 있다. 지난 20년간 세계 각지에서 전략적이고 경쟁적으로 건립되어 온 탓이다.

아이코닉 건축을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 나라가 영국이다. 영국은 1970년대부터 이미 지역 재생, 지역 재개발(regional redevelopment)의 일환으로 건축과 도시 디자인의 중요성을 인식하고 있었다. 산업혁명의 본거지인 영국은 사회 경제의 커다란 변화를 다른 나라보다 일찍 겪은 만큼 산업의 쇠퇴도 일찍 맞닥뜨렸다. 탈산업화에 따른 경기 침체와 높은 실업률, 도시 슬럼화와 범죄, 도심 공동화 문제에 당면한 영국 정부는 도시 재생을 해결책으로 꺼내 들었다. 1960년대 후반까지 큰 성과를 보지 못했던 신도시 건설에서 눈을 돌려 도심 재생 사업에 집중하기 시작했다.

영국 정부는 1977년 새로운 도시 재생의 방향을 담은 도시 정책 백서(policy for the inner cities)를 펴냈다. 1979년 집권한 마거릿 대처(Margaret Thatcher) 정부는 신자유주의 시장 경제를 지향했다. 도시 계획이나 개발 관련 법 규제를 완화하고, 민간 기업에 투자하면서 지역의 적극적인 개발을 장려했다. 산업 유휴지의 재사용과 활성화를 위해 뉴캐슬(Newcastle), 게이츠헤드 등을 사업 지구로 선정하고, 중앙 정부의 역할을 대신하는 도시 개발 공사를 설립해 민간과의 긴밀한 협조를 유도했다.[7] 영국은 정권에 따라 행정 주도형, 민간 기업 투자형, 지방 정부의 역할이 강조되는 거버넌스형 등으로 도시 재생 사업의 주체와 방법을 달리했지만, 기본적인 도시 재생 철학은 바꾸지 않았다. 도시의 정체성을 회복하고 도시 공동체를 형성하며 경제가 살아날 수 있는 환경을 마련하는 것이었다.[8]

다양하게 추진된 재생 사업 중에서 단연 효과를 보인 것은 문화 중심의 재생 사업이었다. 특히 수변 공간 재개발에서 효과가 두드러졌다. 과거 해상 무역의 40퍼센트가 이뤄지고, 최초의 증기선이 출항할 정도로 부유했던 영국 리버풀(Liverpool)은 19세기 산업 구조가 재편되면서 크게 위축되었다. 한때 100만 명이 거주했던 부자 도시는 가난하고 범죄가 들끓는 도시로 추락했다. 그러나 2000년대 중반까지 문화 도시 재생 정책이 펼쳐지면서, 앨버트 독(Albert Dock)을 중심으로 테이트 리버풀 미술관, 비틀스 박물관, 국제 노예 박물관, 머지사이드(Merseyside) 해양 박물관 등이 들어서기 시작했다. 리버풀의 분위기는 달라졌다. 세계 최고의 신고전주의 건물 중 하나로 꼽히는 세인트 조지 홀, 영국 최초의 마천루 로열 리버 빌딩, 세계에서 가장 높은 고딕 아치의 리버풀 대성당 등 역사적 가치가 있는 건축들도 다시 조명받기 시작했다.[9] 비틀스의 고향이라는 점도 유산이 됐다. 그 결과 리버풀은 20년 만에 연간 3200만 명이 방문하는 관광 명소로 발전했다. 빅토리아 시대의 항구 도시가 역사적 가치를 보존하면서도 박물관, 레스토랑과 쇼핑몰이 밀집된 문화 도시로 거듭난 것이다. 리버풀의 성공에는 아이코닉 건축을 비롯한 문화 시설들이 도시 수준뿐만 아니라 경제 발전에도 긍정적인 영향을 준다는 영국의 도시 재생 철학이 자리 잡고 있다.

리버풀의 도시 재생 사례는 아이코닉 건축이 문화적 견인차 역할을 한다는 사실을 보여 준다. 아이코닉 건축은 쇠퇴한 도시의 이미지를 쇄신할 수 있는 전략적 도구로 사용된다.

서울시는 도심 재창조의 목적으로 서울의 중추인 동대문에 문화 사업을 선도할 DDP 건립을 추진했다. 하디드는 밤낮없이 변하는 동대문의 역동성에 주목했다. 곡면과 사선으로 변화와 성장을 표현하고, 3차원의 첨단 설계 방식을 총동원했다.

현재 DDP는 서울의 상징이 되고 있다. 아시아 전역의 TV 채널에 방영되는 서울시 홍보 영상에 등장하며, 동대문 두타몰에는 연간 840만 명의 외국인 관광객이 찾아온다. DDP가 개장한 후 동대문 제일 평화 시장은 대대적으로 재단장했고, 주변에 5성급 호텔과 유명한 레스토랑들이 오픈하면서 상권이 부활했다. BMW와 루이비통 등 명품 브랜드의 전시회와 신제품 발표회가 유치되고, 매년 서울 패션 위크가 열린다. 문화적 경쟁력을 확보한 DDP는 상징성 면에서도 긍정적인 효과를 불러오고 있다. 2018년 남북 정상 회담 때는 DDP에 메인 프레스 센터가 마련됐다. DDP는 조형성, 위치, 기능으로 동대문을 상징한다. 하디드는 동대문 지역의 미래에 주목했다. 역사적인 장소에 겉만 번지르르한 괴물을 만들어 놓았다는 비판도 일부 있지만, DDP는 동대문의 발전 가능성을 표현했다는 평가를 얻고 있다. 역동적인 조형미, 화려한 디자인, 동대문 운동장이 재건된 장소에서 펼쳐지는 세계적인 쇼와 디자인 콘퍼런스 등은 유명 건축가의 작품이라는 사실과 어우러져 DDP를 서울의 랜드마크로 만들고 있다.

도시를 살리는 건축

눈을 감고 사막 위의 도시 두바이를 떠올려 보자. 사막과 낙타와 숨 막힐 듯한 무더운 날씨가 먼저 떠오를 것이다. 21세기를 살아가는 현대인들의 머릿속에는 또 다른 이미지가 그려진다. 뾰족한 탑 주위로 둥그런 지붕을 얹은 이슬람 사원 모스크, 세계 최고층 건물인 부르즈 칼리파(Burj Khalifa), 바다에 우아하게 떠 있는 7성급 호텔 부르즈 알 아랍(Burj Al Arab)이다. 대규모 관광 도시가 아니라 유럽의 작은 마을을 떠올릴 때도 마찬가지다. 중앙에는 인상적인 건축, 탑이나 교회, 쇼핑몰이 존재하고 그것을 기점으로 도시의 지도가 머릿속에 펼쳐진다. 건축이 도시 이미지의 한 부분을 형성하는 것이다.

이렇게 식별 가능한 지표, 다른 도시와의 구분점, 개인과 도시의 상호 작용을 뜻하는 사이니지(signage)가 되는 아이코닉 건축은 일상 가까이에 있다. 지난 20년간 세계 각지에서 전략적이고 경쟁적으로 건립되어 온 탓이다.

아이코닉 건축을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 나라가 영국이다. 영국은 1970년대부터 이미 지역 재생, 지역 재개발(regional redevelopment)의 일환으로 건축과 도시 디자인의 중요성을 인식하고 있었다. 산업혁명의 본거지인 영국은 사회 경제의 커다란 변화를 다른 나라보다 일찍 겪은 만큼 산업의 쇠퇴도 일찍 맞닥뜨렸다. 탈산업화에 따른 경기 침체와 높은 실업률, 도시 슬럼화와 범죄, 도심 공동화 문제에 당면한 영국 정부는 도시 재생을 해결책으로 꺼내 들었다. 1960년대 후반까지 큰 성과를 보지 못했던 신도시 건설에서 눈을 돌려 도심 재생 사업에 집중하기 시작했다.

영국 정부는 1977년 새로운 도시 재생의 방향을 담은 도시 정책 백서(policy for the inner cities)를 펴냈다. 1979년 집권한 마거릿 대처(Margaret Thatcher) 정부는 신자유주의 시장 경제를 지향했다. 도시 계획이나 개발 관련 법 규제를 완화하고, 민간 기업에 투자하면서 지역의 적극적인 개발을 장려했다. 산업 유휴지의 재사용과 활성화를 위해 뉴캐슬(Newcastle), 게이츠헤드 등을 사업 지구로 선정하고, 중앙 정부의 역할을 대신하는 도시 개발 공사를 설립해 민간과의 긴밀한 협조를 유도했다.[7] 영국은 정권에 따라 행정 주도형, 민간 기업 투자형, 지방 정부의 역할이 강조되는 거버넌스형 등으로 도시 재생 사업의 주체와 방법을 달리했지만, 기본적인 도시 재생 철학은 바꾸지 않았다. 도시의 정체성을 회복하고 도시 공동체를 형성하며 경제가 살아날 수 있는 환경을 마련하는 것이었다.[8]

다양하게 추진된 재생 사업 중에서 단연 효과를 보인 것은 문화 중심의 재생 사업이었다. 특히 수변 공간 재개발에서 효과가 두드러졌다. 과거 해상 무역의 40퍼센트가 이뤄지고, 최초의 증기선이 출항할 정도로 부유했던 영국 리버풀(Liverpool)은 19세기 산업 구조가 재편되면서 크게 위축되었다. 한때 100만 명이 거주했던 부자 도시는 가난하고 범죄가 들끓는 도시로 추락했다. 그러나 2000년대 중반까지 문화 도시 재생 정책이 펼쳐지면서, 앨버트 독(Albert Dock)을 중심으로 테이트 리버풀 미술관, 비틀스 박물관, 국제 노예 박물관, 머지사이드(Merseyside) 해양 박물관 등이 들어서기 시작했다. 리버풀의 분위기는 달라졌다. 세계 최고의 신고전주의 건물 중 하나로 꼽히는 세인트 조지 홀, 영국 최초의 마천루 로열 리버 빌딩, 세계에서 가장 높은 고딕 아치의 리버풀 대성당 등 역사적 가치가 있는 건축들도 다시 조명받기 시작했다.[9] 비틀스의 고향이라는 점도 유산이 됐다. 그 결과 리버풀은 20년 만에 연간 3200만 명이 방문하는 관광 명소로 발전했다. 빅토리아 시대의 항구 도시가 역사적 가치를 보존하면서도 박물관, 레스토랑과 쇼핑몰이 밀집된 문화 도시로 거듭난 것이다. 리버풀의 성공에는 아이코닉 건축을 비롯한 문화 시설들이 도시 수준뿐만 아니라 경제 발전에도 긍정적인 영향을 준다는 영국의 도시 재생 철학이 자리 잡고 있다.

리버풀의 도시 재생 사례는 아이코닉 건축이 문화적 견인차 역할을 한다는 사실을 보여 준다. 아이코닉 건축은 쇠퇴한 도시의 이미지를 쇄신할 수 있는 전략적 도구로 사용된다.

명성을 얻은 아이코닉 건축은 대중적인 애칭을 얻기도 한다. 스코틀랜드 글래스고(Glasgow)의 콘서트홀인 클라이드(Clyde) 오디토리움은 ‘아르마딜로’로 불린다. 외관의 형상이 껍질이 딱딱한 동물 아르마딜로를 닮아서다. 2012년 런던 올림픽의 자전거 경기장은 그 모습이 감자 칩 프링글스를 닮았다고 해서 ‘프링글’로 불린다. 일단 애칭이 붙은 아이코닉 건축은 그 의미가 긍정적이든 부정적이든 높은 인지도를 얻은 것과 같다. 수많은 경쟁자 사이에서 대중이 식별할 수 있는 차별성을 획득하고, 해당 도시를 연상시키는 데 성공했기 때문이다.

[1]

특별 우표는 50년이 넘는 기간 동안 영국의 기념일이나 문화유산, 생활과 관련한 행사를 기념하기 위해 제작되고 있다. 우표 디자인은 영국 여왕의 승인을 거쳐 발행되며, 영국 전역의 7000개 우체국에서 판매, 보관된다.

[2]

자하 하디드는 이라크 바그다드에서 태어난 영국의 여성 건축가다. 여성 최초로 건축계의 노벨상으로 불리는 프리츠커상을 수상했고, 2012년 대영 제국 2급 훈장인 작위(DBE)를 받았다. 해체주의 건축의 대표주자로 세계 여러 곳에 비정형 건축을 남겼다. 1994년 비트라(Vitra) 소방서로 세계적인 주목을 받기 시작했다. 2007년에는 동대문 DDP를 설계, 감리했다.

[3]

노먼 포스터는 영국을 대표하는 세계적인 건축가다. 1990년 기사 작위를, 1999년 남작 작위를 받았고, 프리츠커상을 받았다. 친환경 디자인 건축과 강철과 유리를 사용한 다양한 건축들을 설계했다.

[4]

소수원·심은주, <퍼어스의 기호학적 분석을 통한 건축 공간의 아이코닉 디자인 방법에 관한 연구>, 《한국실내디자인학회》, 제8권 2호, 2006, 129-134쪽.

[5]

조희영·김정곤, 〈빌바오 구겐하임 미술관을 통한 현대 건축물의 아이콘화 요건 분석〉, 《대한건축학회 학술발표대회 논문집》, 제27권 1호, 2007, 343–346쪽.

[6]

홍근표·이경훈, 〈현대 기호학에 의한 건축 공간의 분석에 관한 연구〉, 《대한건축학회논문집》, 제26권 7호, 2010, 109-116쪽.

[7]

양도식, 《영국 도시 재생 정책의 실체》, 국토연구원 도시재생지원센터, 2013.

[8]

박근철·주범·김홍기·김세용, 〈영국의 도시 재생 전략 체계와 실행 전략에 관한 연구〉, 《국토지리학회지》, 제45권 1호, 2011.

[9]

연선옥, 〈우범 지대에서 16조 원 버는 도시로…‘비틀즈의 도시’ 리버풀〉, 《조선비즈》, 2017. 10. 1.

Close