추천 콘텐츠

자본과 예술의 경계

2018년 10월 소더비 경매장에서 뱅크시(Banksy)의 작품 〈풍선과 소녀(Girl with Balloon)〉가 경매됐다. 2017년 영국에서 가장 사랑받는 예술품으로 선정된 이 작품은 작가의 경매품 중 최고가인 104만 파운드(약 14억 9000만 원)에 낙찰됐다. 사건은 낙찰이 결정된 직후 발생했다. 스텐실 기법으로 그려진 이미지가 자동으로 내려가면서 그림틀에 설치된 파쇄기에 반쯤 잘렸다. 뱅크시가 자신의 홈페이지에 올린 동영상에는 그림이 경매에 올라갈 경우를 대비해 파쇄기를 액자에 설치하는 과정과 해당 그림이 경매장에서 잘리는 모습이 담겨 있다. 한바탕 소동이 가라앉은 후 경매 낙찰자는 작품을 그대로 사들이기로 결정했다. 반쯤 잘려 나간 작품에는 〈사랑은 쓰레기통에(Love is in the Bin)〉라는 새 이름이 붙었다. 소더비는 이를 두고 역사상 처음으로 경매 현장에서 창조된 예술품이라고 선전했다.

작가가 작품을 훼손해 판매가가 오르는 아이러니가 발생했지만 뱅크시의 의도를 짐작할 수는 있다. 그는 세계에서 가장 유명한 예술 경매장에서, 큰 사랑을 받는 동시에 시장 가치가 높은 작품을 없앴다. 그럼으로써 예술 시장의 가치 부여와 대중의 선호를 수용하지 않았다. 뱅크시는 파괴가 논쟁을 낳는, 거리 예술의 본질을 담은 퍼포먼스를 선보였다.[1]

뱅크시가 자신의 유튜브 계정에 올린 ‘풍선과 소녀 분쇄하기 – 감독판’ 영상. 1분 55초 지점부터 작품이 낙찰되고 곧이어 파쇄기가 작동하는 장면이 나온다. ⓒbanksyfilm

뱅크시는 영국 브리스톨 출신의 백인 남성으로 알려져 있다. 단속을 피해 스프레이로 그라피티를 그리던 그는 2000년경 상대적으로 작업 시간이 적게 걸리는 스텐실에 매력을 느꼈다. 작업 방식을 스텐실 장르로 변환하고, 그라피티 예술가들의 상징과도 같은 태그[2]보다 그림 위주의 거리 예술 활동을 시작했다.

거리 예술가로서 뱅크시의 기법이나 비평이 새로운 것은 아니다. 그가 주로 사용하는 스텐실 기법, 특히 쥐를 작품 전면에 내세우는 경향은 1980년대 프랑스의 그라피티 예술가 블렉 르 라(Blek le Rat)의 작품에서 발견할 수 있다. 자본주의 풍자 역시 거리 예술가들이 주로 선택하는 주제다.

과거 거리 예술의 스타일과 주제 의식의 반복에도 불구하고, 현재 뱅크시의 위상은 확고하다. 구글에서 ‘뱅크시’는 ‘거리 예술’보다 1.4배 많이 검색되고 있다. 뱅크시의 작품들은 경매장에 출품돼 억대에 거래된다. 뱅크시의 전시회에는 안젤리나 졸리(Angelina Jolie), 브래드 피트(Brad Pitt), 크리스티나 아길레라(Christina Aguilera) 같은 유명 인사들이 방문해 작품을 고가에 사들인다. 뱅크시의 스텐실은 런던 관광청과 브리스톨 관광청에서 위치와 관련 정보를 소개할 만큼 관광 상품으로도 인기가 높다. 그의 작품은 훼손과 절도를 방지하기 위해 강화 유리로 보호되는 등 관심을 한 몸에 받고 있다.

많은 거리 예술가들이 공유하는 주제와 기법을 사용함에도 뱅크시가 대중과 예술계의 주목을 받는 이유는 명확하다. 이름을 알리고 상업적 성공을 얻은 후에도 자신만의 고유한 화법과 전략을 고수하기 때문이다.

거리 예술가가 비판적 시선을 견지하는 동시에 대중성을 획득하기는 힘들다. 체제를 비판하는데 대중과 언론의 주목을 받고, 시장의 러브콜을 받는 경우는 더욱 드물다. 버락 오바마의 대선 포스터 ‘희망(Hope)’을 제작한 셰퍼드 페어리(Shepard Fairey)가 대표적인 인물이다. 인지도가 높은 작품을 제작하고 아디다스와 협업하는 페어리는 대중문화와 자본주의를 냉소적으로 묘사하는 작품을 선보이기 어렵다.

그러나 뱅크시는 자본의 논리를 비판하고, 다른 시선으로 사회 체제를 바라보며, 예술과 대중문화의 간극을 좁히고자 한다. 그는 대중을 자본주의 아래에서 살아가는 쥐에 빗대어 풍자하고, 우체국과 병원 같은 공공 기관의 운용 논리를 비판하고, 다리 밑이나 버려진 공장 건물에 하층민의 현실을 표현한다. 일상의 공간에서 작업하지만 일상의 공간을 지배하는 시장, 정치, 도시 문화에 휘둘리지 않는다. 그 결과물을 사진이나 영상으로 남겨 자신의 홈페이지와 인스타그램에 올린다. 그 덕분에 미술관에 가야만 예술 작품을 감상할 수 있었던 대중은 쉽게 예술을 향유할 수 있게 됐다. 인터넷 공간에서는 작품 감상과 후기를 공유하기도 쉽다. 작품을 접한 사람이 많을수록 작품에 대한 해석도 다양해진다. 주류 문화를 조롱, 변용하는 뱅크시가 대중과 언론의 주목을 받자 자본과 도시는 뱅크시를 받아들였다.

거리 예술가로서 뱅크시의 기법이나 비평이 새로운 것은 아니다. 그가 주로 사용하는 스텐실 기법, 특히 쥐를 작품 전면에 내세우는 경향은 1980년대 프랑스의 그라피티 예술가 블렉 르 라(Blek le Rat)의 작품에서 발견할 수 있다. 자본주의 풍자 역시 거리 예술가들이 주로 선택하는 주제다.

과거 거리 예술의 스타일과 주제 의식의 반복에도 불구하고, 현재 뱅크시의 위상은 확고하다. 구글에서 ‘뱅크시’는 ‘거리 예술’보다 1.4배 많이 검색되고 있다. 뱅크시의 작품들은 경매장에 출품돼 억대에 거래된다. 뱅크시의 전시회에는 안젤리나 졸리(Angelina Jolie), 브래드 피트(Brad Pitt), 크리스티나 아길레라(Christina Aguilera) 같은 유명 인사들이 방문해 작품을 고가에 사들인다. 뱅크시의 스텐실은 런던 관광청과 브리스톨 관광청에서 위치와 관련 정보를 소개할 만큼 관광 상품으로도 인기가 높다. 그의 작품은 훼손과 절도를 방지하기 위해 강화 유리로 보호되는 등 관심을 한 몸에 받고 있다.

많은 거리 예술가들이 공유하는 주제와 기법을 사용함에도 뱅크시가 대중과 예술계의 주목을 받는 이유는 명확하다. 이름을 알리고 상업적 성공을 얻은 후에도 자신만의 고유한 화법과 전략을 고수하기 때문이다.

거리 예술가가 비판적 시선을 견지하는 동시에 대중성을 획득하기는 힘들다. 체제를 비판하는데 대중과 언론의 주목을 받고, 시장의 러브콜을 받는 경우는 더욱 드물다. 버락 오바마의 대선 포스터 ‘희망(Hope)’을 제작한 셰퍼드 페어리(Shepard Fairey)가 대표적인 인물이다. 인지도가 높은 작품을 제작하고 아디다스와 협업하는 페어리는 대중문화와 자본주의를 냉소적으로 묘사하는 작품을 선보이기 어렵다.

그러나 뱅크시는 자본의 논리를 비판하고, 다른 시선으로 사회 체제를 바라보며, 예술과 대중문화의 간극을 좁히고자 한다. 그는 대중을 자본주의 아래에서 살아가는 쥐에 빗대어 풍자하고, 우체국과 병원 같은 공공 기관의 운용 논리를 비판하고, 다리 밑이나 버려진 공장 건물에 하층민의 현실을 표현한다. 일상의 공간에서 작업하지만 일상의 공간을 지배하는 시장, 정치, 도시 문화에 휘둘리지 않는다. 그 결과물을 사진이나 영상으로 남겨 자신의 홈페이지와 인스타그램에 올린다. 그 덕분에 미술관에 가야만 예술 작품을 감상할 수 있었던 대중은 쉽게 예술을 향유할 수 있게 됐다. 인터넷 공간에서는 작품 감상과 후기를 공유하기도 쉽다. 작품을 접한 사람이 많을수록 작품에 대한 해석도 다양해진다. 주류 문화를 조롱, 변용하는 뱅크시가 대중과 언론의 주목을 받자 자본과 도시는 뱅크시를 받아들였다.

정체를 전면에 드러내지 않는 전략 역시 명성을 얻는 데 일조했다. 언론은 정체가 묘연한 그의 흔적을 쫓기 바쁘다. 단체 작업이 필요한 작품 활동도 하기 때문에 뱅크시는 집단으로 추정되기도 한다. 뱅크시는 작품을 생산, 소비하는 과정까지도 자신의 화법으로 만들었다. 생산과 소비의 과정을 포함하는 화법은 자본주의 및 국가 체계의 작동 논리를 은유적으로 지적하는 행위다. 대중을 관객으로 포섭하고 공권력과 자본주의를 비판할수록 작가의 대중성과 상품 가치는 높아진다.

뱅크시가 대중적 지지를 확보하고 미술 시장과 언론의 주목을 받은 이후에도 유지하고 있는 태도, 즉 주류 사회 및 자본과 타협하면서도 그들에게 종속되지 않는 동력인 수행(遂行, performance)에 주목해야 하는 이유다.

뱅크시는 그라피티와 거리 예술의 경계에서 활동하는 작가다. 하지만 그의 작업 기법, 대중과의 관계, 작품에 대한 평가를 고려하면 그라피티보다는 거리 예술가에 가깝다.

그라피티는 1960년대 미국 뉴욕과 1970년대 이후 영국 런던, 프랑스 파리에서 발전했다. 버려진 도시 공간에 그려지면서 권력의 중심부에서 떨어진 주변 문화 및 청년 문화를 상징했다. 그라피티 라이터는 주류에 합류하지 못하는 계층이나 연령대에 속한 경우가 많았다. 그들은 자연스럽게 법과 경제 질서를 비판하는 역할을 수행했다. 그라피티와 그 무대는 당대 도시의 정치, 문화, 경제 질서를 반영하며 발전해 왔다.

1980년대 이후 갤러리와 미술관에서 그라피티를 주목하기 시작했다. 뉴욕 소호의 레이저(Razor) 갤러리, 이스트빌리지의 펀(Fun) 갤러리, 브롱크스의 대안 예술 공간 패션 모다(Fashion Moda)에서 열린 전시회들은 그라피티의 상업화에 기여했다.[3] 거리 예술가인 키스 해링(Keith Haring), 장 미셸 바스키아(Jean Michel Basquiat)가 이러한 전시회들을 통해 데뷔했고 대중문화의 아이콘이 되었다. 공공장소에 그린 태그나 그림이 상품으로 변형되어 출시됐고, 대중의 인지도를 바탕으로 거리를 벗어난 작업자들은 더 이상 비판적 화법을 따르지 못하게 됐다.

주류 문화에 편입되는 것과는 관계없이 그라피티는 대도시의 자본 및 도시 계획과 갈등을 빚어 왔다. 도시 행정부는 그라피티를 제거, 통제, 금지했다. 현대 도시의 공간 문법, 특히 자본의 논리와 이를 따르는 공간의 배치를 중시하는 입장에서 그라피티는 다른 사람의 재산을 파괴하는 행위이자 문화에 위해를 가하는 반달리즘(vandalism)[4]이었다. 하지만 그라피티를 옹호하는 입장에서 도시의 벽과 건물은, 다시 말해서 그라피티 라이터의 캔버스는 주변 문화가 주류 문화를 파괴하고 조롱하며 비틀어 변용하는 과정을 살필 수 있는 공간이다. 오용된 공공장소가 아닌 도시의 공간 문법을 변주하는 장소다.

거리 예술은 그라피티의 파생물이다. 둘은 비슷한 것 같지만 차이가 크다. 우선 거리 예술은 그라피티에 비해 공격성이 덜하다. 거리 예술가들은 그라피티 라이터들이 표현하는 분노를 반드시 공유하지는 않는다. 오히려 장난이나 유머를 활용한다. 두 번째로 시각적 이미지에 집중한다. 그라피티의 주된 표현 수단인 스프레이와 페인트에서 벗어나 스텐실, 포스터, 설치 예술, 행위 예술 등으로 표현 매체를 확대한다. 세 번째로 관객이 이해하기 쉬운 언어로 작품을 구성한다.[5] 거리 예술은 그라피티처럼 뜻을 알 수 없는 문자의 조합이나 스타일 개발에 집착하지 않는다.[6]

두 예술을 대하는 대중의 반응에도 차이가 있다. 1980년대 대중은 힙합 문화의 일부로 그라피티를 인지했지만 문자를 공공 공간에 남기는 행위는 수용하지 않았다. 이에 반해 그림을 내세운 거리 예술은 유머를 섞어 대중에게 다가갔고 이해 가능한 예술이 됐다. 도시 공간을 점유한다는 제작 의도나 수행 기법은 비슷하지만 두 예술을 대하는 대중과 사회의 인식은 달랐다. 앞서 탄생한 그라피티가 상업적 진입 장벽을 낮춘 덕에 후발 주자인 거리 예술이 자본주의 체제에 쉽게 융화된 측면도 있었다.

뱅크시의 활동은 퍼포먼스로 정의할 수 있다. 퍼포먼스는 말의 진위보다 언어의 수행성이 중요하다. 예를 들어, 결혼 행사에서 실제 결혼은 서약을 포함한 결혼식이라는 행위를 통해 이뤄진다. 환경 연극의 대가 리처드 셰크너(Richard Schechner)와 사회 인류학자 빅터 터너(Victor Turner)는 일상의 사건이 대본을 토대로 공연되는 연극과 다르지 않다고 주장한다. 이들에 따르면 일상에서 관계를 형성하는 모든 활동은 퍼포먼스가 된다.

뱅크시의 활동을 퍼포먼스로 정의할 수 있는 이유도 예술과 현실을 오가는 관계의 드라마를 만들기 때문이다. 뱅크시는 현실의 문제를 예술의 주제로 삼고, 현실에 예술을 구현한다. 먼저 주제를 표현하는 매체와 장르 면에서 그렇다. 그는 도시의 벽과 공공건물뿐만 아니라 상점, 미술관, 놀이공원을 배경으로 활동한다. 때로 스텐실 기법을 벗어나 설치 예술과 공연을 펼치기도 한다.

퍼포먼스는 관객과 만나는 지점에서 두드러진다. 2005년 뱅크시는 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관, 현대 미술관, 브루클린 미술관, 자연사 박물관과 프랑스 루브르 박물관, 영국 테이트 모던 등에 자신이 만든 모조품들을 몰래 설치했다. 위작이 의심받지 않고 전시된 순간, 위작은 기존 전시 작품과 동등한 가치를 갖게 됐다. 예술의 아우라는 사라졌다. 뱅크시는 제3자에게도 사적 용도의 작품 복제를 허용한다. 때문에 작품의 진품 여부는 추측만 가능하다. 작가의 권위를 해체시키는 이러한 행위가 퍼포먼스인 이유는 미술관과 관람객의 특권 의식을 풍자하기 때문이다. 그가 본인 작품의 공증 단체인 페스트 콘트롤(Pest Control)을 만들어 운영하는 목적은 역설적으로 진품을 부정하기 위해서다. 작가에게 권한을 위임받은 단체가 진품 여부를 확인해 주지 않음으로써 작품이 경매에 나갈 확률은 줄어든다.

퍼포먼스에서는 진위가 중요하지 않다. 중요한 것은 어떤 사건이나 행위, 이를 둘러싼 사람들 사이의 관계다. 2005년 뱅크시는 가자 지구의 팔레스타인 쪽 방호벽에 그림을 남겼다. 벽 너머의 세상을 유토피아로 표현한 그림은 폭력이 지배하는 현실과 맞물려 모순을 드러냈다. 세계 언론은 그림을 분쟁 지역에 대한 희망의 메시지로 조명했다. 그러나 현장에서 이를 지켜본 현지인은 뱅크시에게 그 벽이 아름답게 보이길 원치 않는다며 돌아가라고 요청했다.[7] 팔레스타인 사람들에게 이스라엘이 세운 방호벽은 영토 침입과 세계에서 고립된 자국을 상징했다. 현지인은 주권 침해의 상징을 아름답게 꾸며 자칫 분쟁 현실을 가릴 위험을 지적한 것이다. 뱅크시는 부드러운 표현으로 방호벽의 존재에 의문을 제기했지만, 현지인의 입장에서는 이 전략조차 자신들의 비극을 이용한 외부의 시선에 불과했다. 뱅크시는 현지인의 평가를 블로그에 실으며 현실과 예술의 괴리를 직접 보여 줬다. 수용자의 관점을 인정하고 이것까지도 퍼포먼스의 대상으로 삼았다.

뱅크시가 대중적 지지를 확보하고 미술 시장과 언론의 주목을 받은 이후에도 유지하고 있는 태도, 즉 주류 사회 및 자본과 타협하면서도 그들에게 종속되지 않는 동력인 수행(遂行, performance)에 주목해야 하는 이유다.

그라피티, 거리 예술, 뱅크시

뱅크시는 그라피티와 거리 예술의 경계에서 활동하는 작가다. 하지만 그의 작업 기법, 대중과의 관계, 작품에 대한 평가를 고려하면 그라피티보다는 거리 예술가에 가깝다.

그라피티는 1960년대 미국 뉴욕과 1970년대 이후 영국 런던, 프랑스 파리에서 발전했다. 버려진 도시 공간에 그려지면서 권력의 중심부에서 떨어진 주변 문화 및 청년 문화를 상징했다. 그라피티 라이터는 주류에 합류하지 못하는 계층이나 연령대에 속한 경우가 많았다. 그들은 자연스럽게 법과 경제 질서를 비판하는 역할을 수행했다. 그라피티와 그 무대는 당대 도시의 정치, 문화, 경제 질서를 반영하며 발전해 왔다.

1980년대 이후 갤러리와 미술관에서 그라피티를 주목하기 시작했다. 뉴욕 소호의 레이저(Razor) 갤러리, 이스트빌리지의 펀(Fun) 갤러리, 브롱크스의 대안 예술 공간 패션 모다(Fashion Moda)에서 열린 전시회들은 그라피티의 상업화에 기여했다.[3] 거리 예술가인 키스 해링(Keith Haring), 장 미셸 바스키아(Jean Michel Basquiat)가 이러한 전시회들을 통해 데뷔했고 대중문화의 아이콘이 되었다. 공공장소에 그린 태그나 그림이 상품으로 변형되어 출시됐고, 대중의 인지도를 바탕으로 거리를 벗어난 작업자들은 더 이상 비판적 화법을 따르지 못하게 됐다.

주류 문화에 편입되는 것과는 관계없이 그라피티는 대도시의 자본 및 도시 계획과 갈등을 빚어 왔다. 도시 행정부는 그라피티를 제거, 통제, 금지했다. 현대 도시의 공간 문법, 특히 자본의 논리와 이를 따르는 공간의 배치를 중시하는 입장에서 그라피티는 다른 사람의 재산을 파괴하는 행위이자 문화에 위해를 가하는 반달리즘(vandalism)[4]이었다. 하지만 그라피티를 옹호하는 입장에서 도시의 벽과 건물은, 다시 말해서 그라피티 라이터의 캔버스는 주변 문화가 주류 문화를 파괴하고 조롱하며 비틀어 변용하는 과정을 살필 수 있는 공간이다. 오용된 공공장소가 아닌 도시의 공간 문법을 변주하는 장소다.

거리 예술은 그라피티의 파생물이다. 둘은 비슷한 것 같지만 차이가 크다. 우선 거리 예술은 그라피티에 비해 공격성이 덜하다. 거리 예술가들은 그라피티 라이터들이 표현하는 분노를 반드시 공유하지는 않는다. 오히려 장난이나 유머를 활용한다. 두 번째로 시각적 이미지에 집중한다. 그라피티의 주된 표현 수단인 스프레이와 페인트에서 벗어나 스텐실, 포스터, 설치 예술, 행위 예술 등으로 표현 매체를 확대한다. 세 번째로 관객이 이해하기 쉬운 언어로 작품을 구성한다.[5] 거리 예술은 그라피티처럼 뜻을 알 수 없는 문자의 조합이나 스타일 개발에 집착하지 않는다.[6]

두 예술을 대하는 대중의 반응에도 차이가 있다. 1980년대 대중은 힙합 문화의 일부로 그라피티를 인지했지만 문자를 공공 공간에 남기는 행위는 수용하지 않았다. 이에 반해 그림을 내세운 거리 예술은 유머를 섞어 대중에게 다가갔고 이해 가능한 예술이 됐다. 도시 공간을 점유한다는 제작 의도나 수행 기법은 비슷하지만 두 예술을 대하는 대중과 사회의 인식은 달랐다. 앞서 탄생한 그라피티가 상업적 진입 장벽을 낮춘 덕에 후발 주자인 거리 예술이 자본주의 체제에 쉽게 융화된 측면도 있었다.

예술과 현실이 교차하는 드라마

뱅크시의 활동은 퍼포먼스로 정의할 수 있다. 퍼포먼스는 말의 진위보다 언어의 수행성이 중요하다. 예를 들어, 결혼 행사에서 실제 결혼은 서약을 포함한 결혼식이라는 행위를 통해 이뤄진다. 환경 연극의 대가 리처드 셰크너(Richard Schechner)와 사회 인류학자 빅터 터너(Victor Turner)는 일상의 사건이 대본을 토대로 공연되는 연극과 다르지 않다고 주장한다. 이들에 따르면 일상에서 관계를 형성하는 모든 활동은 퍼포먼스가 된다.

뱅크시의 활동을 퍼포먼스로 정의할 수 있는 이유도 예술과 현실을 오가는 관계의 드라마를 만들기 때문이다. 뱅크시는 현실의 문제를 예술의 주제로 삼고, 현실에 예술을 구현한다. 먼저 주제를 표현하는 매체와 장르 면에서 그렇다. 그는 도시의 벽과 공공건물뿐만 아니라 상점, 미술관, 놀이공원을 배경으로 활동한다. 때로 스텐실 기법을 벗어나 설치 예술과 공연을 펼치기도 한다.

퍼포먼스는 관객과 만나는 지점에서 두드러진다. 2005년 뱅크시는 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관, 현대 미술관, 브루클린 미술관, 자연사 박물관과 프랑스 루브르 박물관, 영국 테이트 모던 등에 자신이 만든 모조품들을 몰래 설치했다. 위작이 의심받지 않고 전시된 순간, 위작은 기존 전시 작품과 동등한 가치를 갖게 됐다. 예술의 아우라는 사라졌다. 뱅크시는 제3자에게도 사적 용도의 작품 복제를 허용한다. 때문에 작품의 진품 여부는 추측만 가능하다. 작가의 권위를 해체시키는 이러한 행위가 퍼포먼스인 이유는 미술관과 관람객의 특권 의식을 풍자하기 때문이다. 그가 본인 작품의 공증 단체인 페스트 콘트롤(Pest Control)을 만들어 운영하는 목적은 역설적으로 진품을 부정하기 위해서다. 작가에게 권한을 위임받은 단체가 진품 여부를 확인해 주지 않음으로써 작품이 경매에 나갈 확률은 줄어든다.

퍼포먼스에서는 진위가 중요하지 않다. 중요한 것은 어떤 사건이나 행위, 이를 둘러싼 사람들 사이의 관계다. 2005년 뱅크시는 가자 지구의 팔레스타인 쪽 방호벽에 그림을 남겼다. 벽 너머의 세상을 유토피아로 표현한 그림은 폭력이 지배하는 현실과 맞물려 모순을 드러냈다. 세계 언론은 그림을 분쟁 지역에 대한 희망의 메시지로 조명했다. 그러나 현장에서 이를 지켜본 현지인은 뱅크시에게 그 벽이 아름답게 보이길 원치 않는다며 돌아가라고 요청했다.[7] 팔레스타인 사람들에게 이스라엘이 세운 방호벽은 영토 침입과 세계에서 고립된 자국을 상징했다. 현지인은 주권 침해의 상징을 아름답게 꾸며 자칫 분쟁 현실을 가릴 위험을 지적한 것이다. 뱅크시는 부드러운 표현으로 방호벽의 존재에 의문을 제기했지만, 현지인의 입장에서는 이 전략조차 자신들의 비극을 이용한 외부의 시선에 불과했다. 뱅크시는 현지인의 평가를 블로그에 실으며 현실과 예술의 괴리를 직접 보여 줬다. 수용자의 관점을 인정하고 이것까지도 퍼포먼스의 대상으로 삼았다.

거리의 예술가들은 자본과 지배 구조의 모순을 드러내고, 대중이 느끼게 만들어야 한다. 그러나 대다수 거리 예술가들은 거리 예술의 본질을 잃고 기득권에 영합하고 있다. 반면 뱅크시는 관객이 지배 체제의 폭력을 인지하고 왜곡된 사회 현실을 체험하게 한다. 체제 안에서 체제를 비판하는 뱅크시는 대중문화의 브랜드가 되었다. 그가 권력의 문법을 거스를 때 주류 체제에 대한 기존의 해석은 해체된다. 대중은 익숙한 매체와 주제를 선택해 기득권에 영합하는 것이 아니라, 비판 의식을 담아내는 작가를 지지하고 대리 만족한다.

뱅크시는 비판 대상인 자본과 도시에 대해 양면적 태도를 고수한다. 양면성은 지배 질서와 갈등하고, 정치 사회 문제에 선택적으로 편입하며, 긴장을 유지하는 과정에서 드러난다. 그는 체제 안팎을 넘나들며 끊임없이 그 문법들에 질문한다. 의도를 파악하기 어려운 화법 역시 다양한 해석을 낳는다는 점에서 퍼포먼스가 된다.

미술은 미, 진실, 천재성, 문명, 형식, 사회적 지위, 취향 등의 문화적 가정을 둔다.[8] 미술의 공간은 그 가정들이 하나의 가치 체계를 형성하는 관계의 망이다. 거리 예술이 미술관과 박물관에 들어갈 때 작품은 기존 의도를 거세당하고, 공간을 둘러싼 취향과 선호를 따르게 된다.

뱅크시가 의식하는 권력은 기존 미술계다. 2005년 뉴욕, 파리, 런던 등에서 펼친 위작 퍼포먼스는 미술 권력과 그 공간 구성을 비판한 대표적인 예다. 미술관 관계자들이 위작들을 발견해 폐기하거나 보관할 때까지 관객은 진지하게 작품을 감상했다. 뱅크시는 미술관 방문객이 작품을 평가하는 기준과 미술관에 걸리는 작품 수준에 관해 질문했다.[9] 미술관의 계급 의식, 진품이 가진 권위는 관객 스스로 예술을 향유하고 있다는 환상을 심었다. 관객은 진품의 복제품도 아닌 모조품을 감상하고 있다는 사실조차 인지하지 못했다.

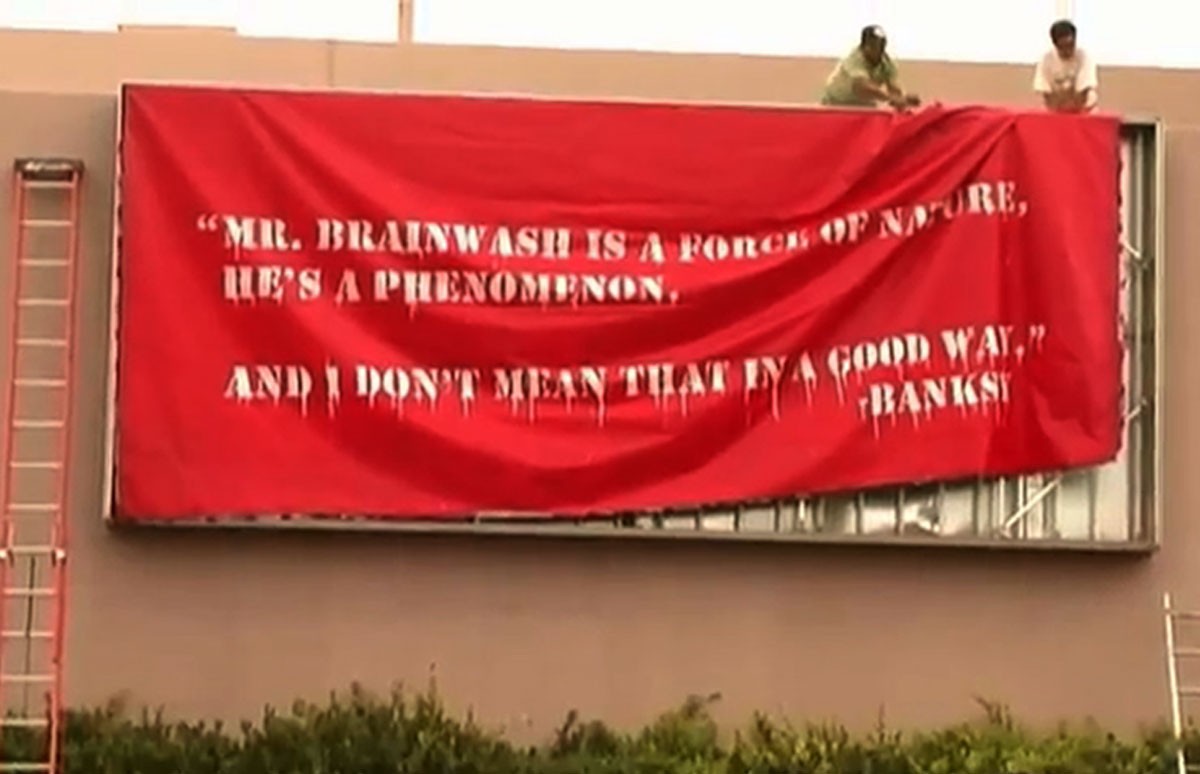

2010년 뱅크시가 제작, 출연한 〈선물 가게를 지나야 출구(Exit Through the Gift Shop)〉는 현대 예술의 생산과 소비를 둘러싼 논쟁을 기록한 유사 다큐멘터리다. 아마추어 사진작가 티에리 게타(Thierry Guetta)는 페어리와 뱅크시 등 정상급 거리 예술가들의 작업을 촬영하고 망을 봐준다. 뱅크시가 그간의 작업 현장을 기록한 영상 편집물을 요청하자, 게타는 무작정 찍은 테이프를 임의로 짜깁기한 영상을 가져온다. 특별한 주제도 화법도 없는 90분짜리 영상을 본 뱅크시는 영화 연출 능력이 없는 티에리의 관심을 돌리려 거리 예술을 권한다. 티에리는 ‘예술은 관객을 세뇌시킨다’는 뜻에서 활동명을 미스터 브레인워시(Mr. Brainwash)로 짓고, 《미국 미술사(Art USA)》 도감의 팝아트 섹션에서 이미지들을 뽑아 포토샵으로 조합하고 합성한다.

미스터 브레인워시 퍼포먼스의 절정은 거리 예술과 팝아트를 흉내 낸 전시회 〈인생은 아름다워(Life is Beautiful)〉를 개최할 때다. 대책 없이 작업자들을 모으고 전시 공간을 빌린 미스터 브레인워시는 친분을 쌓은 페어리와 뱅크시에게 SNS 지지 선언을 부탁한다. 유명인들의 지지에 미디어의 인터뷰가 쇄도하고, 전시는 대중적 관심을 끄는 데 성공한다. 복사한 이미지, 포토샵 활용, 의도를 알 수 없는 스프레이 아트로 점철된 전시회에 대한 비평은 존재하지 않는다. 거리 예술가들이 언급한 신인 작가, 언론이 특집 기사로 취재한 유명인, 거대한 스튜디오를 가득 메운 작품의 무게감이 예술에 대한 ‘취향’을 결정할 뿐이다. 미스터 브레인워시 전시는 아이디어와 작품 수행 능력 없이도 언론 노출과 대중적 기반만 있다면 미술계에서 성공할 수 있음을 증명한다. 뱅크시는 이를 기록한 다큐멘터리 작품 〈선물 가게를 지나야 출구〉를 통해 자본과 예술의 관계를 고찰했다.

뱅크시는 비판 대상인 자본과 도시에 대해 양면적 태도를 고수한다. 양면성은 지배 질서와 갈등하고, 정치 사회 문제에 선택적으로 편입하며, 긴장을 유지하는 과정에서 드러난다. 그는 체제 안팎을 넘나들며 끊임없이 그 문법들에 질문한다. 의도를 파악하기 어려운 화법 역시 다양한 해석을 낳는다는 점에서 퍼포먼스가 된다.

누가 애호가이고 누가 소비자인가

미술은 미, 진실, 천재성, 문명, 형식, 사회적 지위, 취향 등의 문화적 가정을 둔다.[8] 미술의 공간은 그 가정들이 하나의 가치 체계를 형성하는 관계의 망이다. 거리 예술이 미술관과 박물관에 들어갈 때 작품은 기존 의도를 거세당하고, 공간을 둘러싼 취향과 선호를 따르게 된다.

뱅크시가 의식하는 권력은 기존 미술계다. 2005년 뉴욕, 파리, 런던 등에서 펼친 위작 퍼포먼스는 미술 권력과 그 공간 구성을 비판한 대표적인 예다. 미술관 관계자들이 위작들을 발견해 폐기하거나 보관할 때까지 관객은 진지하게 작품을 감상했다. 뱅크시는 미술관 방문객이 작품을 평가하는 기준과 미술관에 걸리는 작품 수준에 관해 질문했다.[9] 미술관의 계급 의식, 진품이 가진 권위는 관객 스스로 예술을 향유하고 있다는 환상을 심었다. 관객은 진품의 복제품도 아닌 모조품을 감상하고 있다는 사실조차 인지하지 못했다.

2010년 뱅크시가 제작, 출연한 〈선물 가게를 지나야 출구(Exit Through the Gift Shop)〉는 현대 예술의 생산과 소비를 둘러싼 논쟁을 기록한 유사 다큐멘터리다. 아마추어 사진작가 티에리 게타(Thierry Guetta)는 페어리와 뱅크시 등 정상급 거리 예술가들의 작업을 촬영하고 망을 봐준다. 뱅크시가 그간의 작업 현장을 기록한 영상 편집물을 요청하자, 게타는 무작정 찍은 테이프를 임의로 짜깁기한 영상을 가져온다. 특별한 주제도 화법도 없는 90분짜리 영상을 본 뱅크시는 영화 연출 능력이 없는 티에리의 관심을 돌리려 거리 예술을 권한다. 티에리는 ‘예술은 관객을 세뇌시킨다’는 뜻에서 활동명을 미스터 브레인워시(Mr. Brainwash)로 짓고, 《미국 미술사(Art USA)》 도감의 팝아트 섹션에서 이미지들을 뽑아 포토샵으로 조합하고 합성한다.

미스터 브레인워시 퍼포먼스의 절정은 거리 예술과 팝아트를 흉내 낸 전시회 〈인생은 아름다워(Life is Beautiful)〉를 개최할 때다. 대책 없이 작업자들을 모으고 전시 공간을 빌린 미스터 브레인워시는 친분을 쌓은 페어리와 뱅크시에게 SNS 지지 선언을 부탁한다. 유명인들의 지지에 미디어의 인터뷰가 쇄도하고, 전시는 대중적 관심을 끄는 데 성공한다. 복사한 이미지, 포토샵 활용, 의도를 알 수 없는 스프레이 아트로 점철된 전시회에 대한 비평은 존재하지 않는다. 거리 예술가들이 언급한 신인 작가, 언론이 특집 기사로 취재한 유명인, 거대한 스튜디오를 가득 메운 작품의 무게감이 예술에 대한 ‘취향’을 결정할 뿐이다. 미스터 브레인워시 전시는 아이디어와 작품 수행 능력 없이도 언론 노출과 대중적 기반만 있다면 미술계에서 성공할 수 있음을 증명한다. 뱅크시는 이를 기록한 다큐멘터리 작품 〈선물 가게를 지나야 출구〉를 통해 자본과 예술의 관계를 고찰했다.

사람들이 명망 있는 전시회의 권위에 휘둘리고, 알지도 못하는 작가의 유명세를 좇아 작품을 사는 이유는 예술을 바라보는 시선이 확립되지 않았기 때문이다. 진품의 아우라와 시장성, 작가의 유명세와 친밀도, 언론 홍보와 관객의 소비는 작품의 사후 평가를 결정한다.

2013년 뱅크시가 뉴욕에서 진행한 퍼포먼스 〈담아 두느니 뱉는 게 낫지(Better Out Than In)〉도 현대 예술 소비에 대한 비판을 담고 있다. 뱅크시는 한 달 동안 매일 한 편의 작품을 거리에 설치하고 그 정보를 SNS에 올렸다. 꽃을 투척하는 시위자, 쥐, 실험실의 원숭이 등 뱅크시를 대표하는 이미지가 가판대에 올라왔고, 전시를 위해 경호원, 안내인 등의 역할을 맡은 연기자들이 고용됐다. 작품이 비치된 거리와 벽은 전시 공간으로 탈바꿈했다.

2013년 10월 13일, 뱅크시는 판매인을 고용해 센트럴파크에서 자신의 포스터를 60달러에 파는 퍼포먼스를 진행했다. 이날 뱅크시는 SNS에 작품을 공개하지 않았다. 대신 오후 12시 30분에 시작된 판매가 18시에 마감되는 과정을 기록한 영상을 다음날 웹에 업로드했다. 누구도 주목하지 않은 뱅크시의 작품은 3시 30분이 돼서야 처음 팔렸고, 당일 총 판매액은 420달러에 그쳤다. 여느 때처럼 뱅크시의 작품이라는 사실이 공지됐더라면 거래가가 수십만 달러에 이르렀을 작품들이었다. 그러나 사람들은 저작자를 알 수 없는 작품에 큰 관심을 두지 않았고 흥정을 해 가격을 깎기도 했다.

2013년 뱅크시가 뉴욕에서 진행한 퍼포먼스 〈담아 두느니 뱉는 게 낫지(Better Out Than In)〉도 현대 예술 소비에 대한 비판을 담고 있다. 뱅크시는 한 달 동안 매일 한 편의 작품을 거리에 설치하고 그 정보를 SNS에 올렸다. 꽃을 투척하는 시위자, 쥐, 실험실의 원숭이 등 뱅크시를 대표하는 이미지가 가판대에 올라왔고, 전시를 위해 경호원, 안내인 등의 역할을 맡은 연기자들이 고용됐다. 작품이 비치된 거리와 벽은 전시 공간으로 탈바꿈했다.

2013년 10월 13일, 뱅크시는 판매인을 고용해 센트럴파크에서 자신의 포스터를 60달러에 파는 퍼포먼스를 진행했다. 이날 뱅크시는 SNS에 작품을 공개하지 않았다. 대신 오후 12시 30분에 시작된 판매가 18시에 마감되는 과정을 기록한 영상을 다음날 웹에 업로드했다. 누구도 주목하지 않은 뱅크시의 작품은 3시 30분이 돼서야 처음 팔렸고, 당일 총 판매액은 420달러에 그쳤다. 여느 때처럼 뱅크시의 작품이라는 사실이 공지됐더라면 거래가가 수십만 달러에 이르렀을 작품들이었다. 그러나 사람들은 저작자를 알 수 없는 작품에 큰 관심을 두지 않았고 흥정을 해 가격을 깎기도 했다.

퍼포먼스의 맥락에서 분석해 보자. 뉴욕 시민의 휴식 공간이자 부유층 거주지가 밀집한 센트럴파크는 거리 예술과 관계없는 장소다. 뱅크시의 퍼포먼스는 관객의 기대와 거리 예술의 문법을 어기면서 질문을 던졌다. 작품이 인터넷에 업로드될 때마다 현장을 찾아가 사진을 찍고 보호하던 애호가들은 뱅크시가 정보를 주지 않자 아무런 반응을 보이지 않았다. 진품 구분이 힘든 스텐실의 특성상 길거리 가판대에서 파는 작품을 60달러에 살 고객은 많지 않을 것이다. 뱅크시는 판매한 작품을 SNS를 통해 진품이라 명명함으로써 현대 예술의 소비 행태를 단적으로 보여 줬다. 그는 예술적 안목과 취향이 관점과 입장 차이의 문제라고 지적한다. 전시 기간 동안 애호가들은 무엇을 좇았고, 소비자들은 왜 가판대의 작품을 사들였을까? 누가 애호가이고 누가 소비자인가? 구분할 필요는 있는가?

예술로 정치를 비판할 때 뱅크시는 해석의 여지를 남긴다. 그가 다층적 해석을 유도하기 위해 중요하게 고려하는 것이 유머의 활용이다. 폭력적 정치 공간에서 유머는 선택적으로 수용될 수밖에 없다. 뱅크시는 유머를 통해 노골적인 정치 논평을 상쇄하고 풍자적 성격을 강화한다.

2006년 뱅크시는 미국 캘리포니아주 디즈니랜드의 관람 열차를 타고 내려오는 사람들이 볼 수 있는 위치에 주황색 죄수복을 입고 얼굴을 천으로 가린 인형을 설치했다. 9.11 테러 이후 미군이 테러 용의자들을 가둔 관타나모 수용소 수감자를 본뜬 이 설치물은 심각한 주제를 담고 있지만, 공격성을 드러내지는 않는다. 테러의 위험성과 그 주범에 대한 비판으로 해석할 수 있지만, 미국의 일상을 유지하기 위해 다른 국가를 침해하는 행위와 그 결과로 가능해진 여가, 즉 놀이공원에 대한 비판으로 읽을 가능성도 존재한다. 뱅크시는 대상에 대한 직접적 언급을 피했다. 그라피티의 사회 비판을 의식하지만, 거리 예술이 가진 유희성 역시 최대한 활용했다. 해석은 수용자의 몫이다.

2013년 뉴욕 전시회에서 선보인 덤보(Dumbo) 퍼포먼스는 정치, 자본, 미국 문화를 주제로 한 온라인 영상이다. 터번을 쓴 반군 두 사람이 공중에 지대공 미사일을 쏘아 올리고 “신은 위대하다(Allahu Akbar!)”고 외친다. 하늘에서 떨어진 것은 디즈니 만화의 주인공 코끼리 덤보다. 곧이어 터번을 쓴 아이가 등장해 덤보를 떨어뜨렸다며 반군의 정강이를 걷어찬다. 이슬람 문화권과 미국의 갈등을 아는 시청자는 구호를 듣는 순간 끔찍한 현실을 떠올리지만, 곧 등장하는 귀여운 덤보와 아이의 반응은 긴장을 완화하고 웃음을 유도한다. 덤보는 2차 대전 당시 미군을 구하는 임무를 맡은 미 해군의 암호명이다. 동시에 뉴욕 맨해튼 대교 아래 젠트리피케이션이 진행된 예술인 지역(Down Under the Manhattan Bridge Overpass)의 변칭이며, 바보라는 뜻을 지닌 단어이기도 하다. 캐릭터 덤보가 화면 안에 들어오는 순간, 그것을 덤보라고 발음하는 지점에서 개인마다 다른 문화적 지식과 배경이 작동하는 것이다. 뱅크시는 덤보 퍼포먼스를 통해 기존의 역사적, 정치적 맥락을 비틀어 다른 해석이 끼어들 여지를 남겼다.

뉴욕의 도시 정책 비판에도 유머가 활용됐다. 9.11 테러로 붕괴된 월드 트레이드 센터 공간의 활용 문제는 재건의 핵심이었다. 추모의 공간으로 비워 두자는 시민들의 의견이 공청회에서 제기됐지만, 뉴욕시와 월드 트레이드 센터 건설을 수주한 부동산 개발업자 래리 실버스타인(Larry Silverstein)은 이를 거절했다. 공모를 통해 건축가 다니엘 리베스킨트(Daniel Libeskind)의 공간 설계가 채택됐지만, 뉴욕시와 실버스타인은 다른 건축가를 섭외해 원 월드 트레이드 센터 건물 설계를 맡겼다. 상업 공간을 더 많이 확보하려고 시민과 공간 설계자의 제안을 수정한 것이다. 뉴욕시와 개발업자의 행보는 재건축 기간 내내 논란이 됐다.

뱅크시는 《뉴욕타임스》에 보낸 기고문을 통해 원 월드 트레이드 센터가 ‘어색한 마천루(shyscraper)’이며, 뉴욕의 대담함과 정신이 결여된 건축물이라고 평가했다.[10] 하지만 《뉴욕타임스》는 자사의 편집 방향과 맞지 않는다며 그의 기고문을 거절했다. 그러자 뱅크시는 멀리 원 월드 트레이드 센터가 보이는 브루클린 그린 포인트 지역에 ‘이 사이트는 통제하는 메시지가 있음(This site contains blocked messages)’이라는 문구를 그렸다. 글자는 《뉴욕타임스》의 활자체인 타임스뉴로만체를 본떴다. 장소, 지형, 웹사이트라는 의미를 가진 사이트(site)가 무엇을 지칭하는지 시민들은 미루어 짐작할 수 있다. 논쟁을 직접 드러내지 않고도 논쟁 자체를 유머의 대상으로 활용하는 뱅크시의 전략은 소기의 성과를 거둔다.

폭력과 유머 사이

예술로 정치를 비판할 때 뱅크시는 해석의 여지를 남긴다. 그가 다층적 해석을 유도하기 위해 중요하게 고려하는 것이 유머의 활용이다. 폭력적 정치 공간에서 유머는 선택적으로 수용될 수밖에 없다. 뱅크시는 유머를 통해 노골적인 정치 논평을 상쇄하고 풍자적 성격을 강화한다.

2006년 뱅크시는 미국 캘리포니아주 디즈니랜드의 관람 열차를 타고 내려오는 사람들이 볼 수 있는 위치에 주황색 죄수복을 입고 얼굴을 천으로 가린 인형을 설치했다. 9.11 테러 이후 미군이 테러 용의자들을 가둔 관타나모 수용소 수감자를 본뜬 이 설치물은 심각한 주제를 담고 있지만, 공격성을 드러내지는 않는다. 테러의 위험성과 그 주범에 대한 비판으로 해석할 수 있지만, 미국의 일상을 유지하기 위해 다른 국가를 침해하는 행위와 그 결과로 가능해진 여가, 즉 놀이공원에 대한 비판으로 읽을 가능성도 존재한다. 뱅크시는 대상에 대한 직접적 언급을 피했다. 그라피티의 사회 비판을 의식하지만, 거리 예술이 가진 유희성 역시 최대한 활용했다. 해석은 수용자의 몫이다.

2013년 뉴욕 전시회에서 선보인 덤보(Dumbo) 퍼포먼스는 정치, 자본, 미국 문화를 주제로 한 온라인 영상이다. 터번을 쓴 반군 두 사람이 공중에 지대공 미사일을 쏘아 올리고 “신은 위대하다(Allahu Akbar!)”고 외친다. 하늘에서 떨어진 것은 디즈니 만화의 주인공 코끼리 덤보다. 곧이어 터번을 쓴 아이가 등장해 덤보를 떨어뜨렸다며 반군의 정강이를 걷어찬다. 이슬람 문화권과 미국의 갈등을 아는 시청자는 구호를 듣는 순간 끔찍한 현실을 떠올리지만, 곧 등장하는 귀여운 덤보와 아이의 반응은 긴장을 완화하고 웃음을 유도한다. 덤보는 2차 대전 당시 미군을 구하는 임무를 맡은 미 해군의 암호명이다. 동시에 뉴욕 맨해튼 대교 아래 젠트리피케이션이 진행된 예술인 지역(Down Under the Manhattan Bridge Overpass)의 변칭이며, 바보라는 뜻을 지닌 단어이기도 하다. 캐릭터 덤보가 화면 안에 들어오는 순간, 그것을 덤보라고 발음하는 지점에서 개인마다 다른 문화적 지식과 배경이 작동하는 것이다. 뱅크시는 덤보 퍼포먼스를 통해 기존의 역사적, 정치적 맥락을 비틀어 다른 해석이 끼어들 여지를 남겼다.

뉴욕의 도시 정책 비판에도 유머가 활용됐다. 9.11 테러로 붕괴된 월드 트레이드 센터 공간의 활용 문제는 재건의 핵심이었다. 추모의 공간으로 비워 두자는 시민들의 의견이 공청회에서 제기됐지만, 뉴욕시와 월드 트레이드 센터 건설을 수주한 부동산 개발업자 래리 실버스타인(Larry Silverstein)은 이를 거절했다. 공모를 통해 건축가 다니엘 리베스킨트(Daniel Libeskind)의 공간 설계가 채택됐지만, 뉴욕시와 실버스타인은 다른 건축가를 섭외해 원 월드 트레이드 센터 건물 설계를 맡겼다. 상업 공간을 더 많이 확보하려고 시민과 공간 설계자의 제안을 수정한 것이다. 뉴욕시와 개발업자의 행보는 재건축 기간 내내 논란이 됐다.

뱅크시는 《뉴욕타임스》에 보낸 기고문을 통해 원 월드 트레이드 센터가 ‘어색한 마천루(shyscraper)’이며, 뉴욕의 대담함과 정신이 결여된 건축물이라고 평가했다.[10] 하지만 《뉴욕타임스》는 자사의 편집 방향과 맞지 않는다며 그의 기고문을 거절했다. 그러자 뱅크시는 멀리 원 월드 트레이드 센터가 보이는 브루클린 그린 포인트 지역에 ‘이 사이트는 통제하는 메시지가 있음(This site contains blocked messages)’이라는 문구를 그렸다. 글자는 《뉴욕타임스》의 활자체인 타임스뉴로만체를 본떴다. 장소, 지형, 웹사이트라는 의미를 가진 사이트(site)가 무엇을 지칭하는지 시민들은 미루어 짐작할 수 있다. 논쟁을 직접 드러내지 않고도 논쟁 자체를 유머의 대상으로 활용하는 뱅크시의 전략은 소기의 성과를 거둔다.

거리는 누구의 것인가

도시 공간은 대부분 소유주가 있다. 소유주가 있는 건물이나 벽에 그림을 그리는 행위는 상당수 국가에서 불법으로 간주된다. 공공 공간도 마찬가지다. 문제는 이런 공공건물과 공유지가 개인, 기업, 국가의 이익 추구를 위한 장소로 활용된다는 데 있다. 신자유주의 시대에 공적 영역과 사적 영역은 교차하고, 상업과 예술은 반목하기보다 협업한다.[11] 현대인은 광고와 공공사업으로부터 잃어버린 자신들의 거리와 벽을 무의식적으로 지나친다. 공권력은 자본에 자리를 내준 공공 공간을 대중에게 돌려주지 않는다. 도리어 공간 침해에 이의를 제기하는 그라피티와 거리 예술을 불법으로 정의한다. 부조리한 현실을 간파한 뱅크시는 도시 곳곳을 점유한 자본의 산물을 공격하기 시작한다. 자신의 활동이 문화, 예술을 파괴하는 반달리즘이 아니라 기업의 영향력 확대에 저항하는 브랜달리즘(brandalism)[12]이라고 주장한다.[13]

뱅크시의 〈담아 두느니 뱉는 게 낫지〉 퍼포먼스는 공공 공간의 본질에 대한 대중의 의식을 환기시켰다. 그는 쇼를 기획한 이유에 대해 “예술가로서의 경력을 위한 판매 전략으로 거리 예술이 이용되는 상황이다. 가격을 붙이지 않은 예술을 하고 싶었다. 갤러리, 책, 필름의 도움을 받고 싶지 않다. 목적이 없는 이런 행위가 의미 있기를 바란다”고 설명했다.[14]

뉴욕 거주민과 관광객, 뱅크시의 추종자와 비판가, 언론과 경찰은 퍼포먼스 기간 내내 인터넷에 접속하고 전시 장소를 추측했다. 그들은 사진을 찍고 작품을 훼손하거나 차지하려 했다. 대중, 비평가, 미디어가 뉴욕시의 다섯 개 자치구에 설치된 뱅크시의 작품을 찾는 놀이에 참여하자 거리 예술을 불법으로 규정한 공권력은 당황했다. 뉴욕 시장이던 마이클 블룸버그(Michael Bloomberg)는 개인과 공공의 소유물을 파괴하는 행위는 자신이 정의하는 예술의 범주에 들지 않는다며 뱅크시를 비판했다. 블룸버그의 입장은 1970~1980년대 그라피티를 비난하고 없앴던 뉴욕 시장 에드 코치(Ed Koch)를 연상시켰다.[15]

뱅크시가 도시를 일시적으로 무료입장이 가능한 극장으로 변환하자 극장 입구에서 돈을 받는 사람들이 나타났다. 2013년 10월 22일 뱅크시는 〈담아 두느니 뱉는 게 낫지〉의 일환으로 퀸스 윌렛츠 포인트에 벽돌 스핑크스상을 설치했다. 윌렛츠 포인트는 대형 쇼핑몰 건설이 계획된 재개발 지역이었다. 250여 개의 자동차 부품상과 소매상, 폐차장이 즐비한 공장 지대로, 평소 사람들이 즐겨 찾는 곳이 아니었다. 그러나 벽돌 스핑크스상이 설치되자 관심이 쏟아졌다. 뱅크시의 팬들이 지역 정보를 공유하고 언론이 지역을 소개했다. 지역 주민들은 뱅크시의 존재감과 그의 작품이 지닌 가치를 알게 됐다.

앞선 10월 10일 뱅크시가 브루클린 건물 벽에 비버가 거리 표지판을 갉아 쓰러뜨리는 모습을 담은 작품을 선보였을 때 사진을 찍으려는 관객에게 5달러에서 20달러를 요구하는 지역 주민들이 등장한 바 있었다. 주민들은 언론과 관객의 카메라를 보고 뱅크시 작품이 돈이 된다는 사실을 발견한 것이다. 윌렛츠 포인트에서도 같은 상황이 발생했다. 작품 설치 당일 세 명의 사람이 트럭에 스핑크스 조각을 싣고 도망가는 장면이 뱅크시의 뉴욕 전시를 기록하던 다큐멘터리 〈뱅크시 더즈 뉴욕(Banksy Does New York)〉에 포착됐다. 절도범들은 쇼핑몰 건설로 쫓겨나는 자동차 부품상들이었다.

그들은 도난당한 뱅크시의 작품을 사들이기로 유명한 케즐러 갤러리의 주인에게 작품을 팔았다. 팔레스타인 방호벽을 장식했던 뱅크시의 작품도 정치적인 의미가 제거된 채 케즐러 갤러리에 전시돼 있었다. 갤러리의 주인 케즐러(Keszler)는 “뱅크시는 작품이 벽에서 떼어지길 원하지 않는다”는 세간의 비난에, 자신이 작품을 보존하고 가치를 높임으로써 뱅크시에게 선의를 베푸는 셈이라고 항변했다.

공공 공간의 그라피티와 거리 예술의 소유권은 법적으로 해결되지 않은 사안이다. 공유물에 그려진 거리 예술을 훔쳐서 경매에 올리는 행위는 도덕적으로 지탄받지만, 법적으로 문제 될 것이 없다는 인식이 지배적이다. 뱅크시는 이러한 인식을 충분히 알고 있는 아티스트다. 그는 자신이 의도한 예술의 공공성이 정작 그 민중에 의해 도난당해도 소유권을 주장하지 않는다. 거리 예술이 공공의 재산인지 예술가의 재산인지 묻는 질문에 일일이 답하기보다 실천을 통해 ‘거리 예술은 공공의 재산’이라는 시각에 동의한다.

인터넷도 거리와 비슷하다. 과거 거리의 작품은 갤러리 전시를 위해 캔버스에 그려지거나, 전문가가 기록한 사진이나 영상으로 보존됐다. 그러나 지금 거리 예술은 미술상과 미술 유통 회사, 대중에 의해 벽에서 통째로 떼어져 경매되고 있다. 그리고 디지털 기술의 힘을 빌려 공유된다. 시공간적인 유한성을 전제로 탄생한 그라피티와 거리 예술이 디지털카메라와 웹을 통해 영생을 얻는 것은 21세기적인 현상이다. 기록과 유통 측면에서 누구나 이미지를 찍고 공유하는 현상은 대중적이고 민주적이다. 저작권이 명시돼 있지 않은 이상 소유권자는 없다. 이는 거리 예술이 지향하는 방향과도 일치한다.

인터넷은 작가와 관객이 관계를 맺는 거대한 연결망이다. 뱅크시는 작품을 공식 홈페이지와 인스타그램에 올리면서 대중의 관심과 수요를 확보해 왔다. 혹자는 벽에 나타났다가 사라지고 거리를 이동하는 관객에 의해 잠깐 감상되는 그라피티와 같은 일시성(transience)이 강하게 나타나는 매체인 인터넷에 뱅크시가 매혹당했다고 분석한다.[16] 인터넷은 상업적 접근에 맞서 자신의 작품을 인증하지 않으려는 뱅크시의 의도를 거스르는 역할도 한다. 그러나 원래 의도를 거스르는 것 역시 뱅크시가 작품 활동을 하는 목적이다. 뱅크시가 원하는 다양한 해석을 가능하게 만들기 때문이다.

21세기 관객은 현실과 가상 사이에 부유하면서 거리 예술을 소비하고 생산한다. 뱅크시는 거리로 대변되는 도시 공간과 소유주, 예술가와 관객의 관계를 새롭게 정의했다. 주류 사회가 도시 공간을 통제, 조정하는 방식을 인지했다. 그는 퍼포먼스를 통해 거리 예술의 소유권, 공공 기관과 기업의 도시 공간 점유, 문화의 재생산과 같은 문제에 실천적으로 개입하고 있다.

그라피티는 스타일을 추구하는 것이 아니라 실행을 지향한다. 그라피티와 거리 예술을 탄생시킨 동력은 사회 변화의 요청, 공공 공간을 생산하고자 하는 의지, 대중을 관객으로 섭외하려는 시도다. 이 논리에 따르면 벽이나 거리에 그림 문자를 그리는 행위는 자신만의 태그나 글자체를 만드는 것을 넘어서 주변 문화에 지적, 정신적, 사회적으로 개입하는 것이다.

뱅크시는 의사소통이 쉬운 상징과 어구를 사용함으로써 대중이 해독하지 못하는 문자 조합을 선보이는 그라피티의 단점을 극복했다. 언론과 자본의 권력을 의식하고 협조한 거리 예술가들과 달리 뱅크시는 기존 체제에 비판적으로 대응했다. 물론 이러한 사회 비판은 일종의 협업 전략으로 치부되기도 한다. 뱅크시를 ‘새로운 것 없는 이미지들을 정형화된 방식으로 편집하는 기회주의자’ 또는 ‘샴페인을 마시는 사회주의자’로 바라보는 시각도 있다.

부정적 평가에도 뱅크시가 거리 예술가로서 확고한 위상을 가진 이유는 담론을 만들어 내는 그의 능력 때문이다. 1990년대에 거리 예술가로 작품 활동을 시작한 후 20여 년 동안 뱅크시의 문화 퍼포먼스는 대상을 한정하지 않았다. 미술 권력, 유명 작가를 무분별하게 좇는 대중과 미디어, 동료 예술가[17], 자기 자신으로 대상을 끊임없이 변주했다. 그리고 그는 관객의 관심을 높이는 전략을 택했다. 현대 미술은 물론, 자기 자신의 권위와 정체성에 의문을 제기하고 수용자와 함께 답을 구해 왔다.

상당수의 거리 예술가들은 거리에서 작업하다가 미술관, 혹은 개인 전시회로 전시 공간을 전환한다. 고가에 작품을 팔거나 상품화의 유혹을 받는다. 누구나 이해하고 참여할 수 있었던 작품이 특정인만이 구입하고 접근할 수 있는 대상으로 바뀐다. 대중의 예술, 거리 예술은 관객에게서 멀어진다. 뱅크시는 여기서 발생하는 논쟁 자체를 작품의 실행 문법으로 활용했다. 유머와 위트를 섞어 주제를 표현했고, 해석의 다양성을 열어 뒀다. 접근이 쉬운 기법과 장소를 선택해 대중성을 확보했다. 작품 의도와 목적을 고정하는 대신 끊임없이 바뀌도록 유도했다. 또한 자신이 비판하는 기존의 정치 경제 체제에 부분적으로 편입하고, 거주자, 통행인, 갤러리의 관객이 최종 해석자가 되도록 작품을 구성했다.

뱅크시는 거리 활동을 기반으로 주류에 자리 잡았지만, 여전히 주류와 주변, 합법과 불법의 경계에서 자신의 창작 방식을 고수하고 있다. 그는 투자 대상이 된 예술, 언론의 주목을 받아야 살아남는 상품, 작가의 명성에 기댄 자산을 창조하는 동시에 파괴한다. 인기를 바탕으로 자본주의에 편입하지 않고 정치 경제 체제의 문법을 선택적으로 거스르며 기존 체제와 긴장을 유지한다. 이 전략이 뱅크시를 가장 상업적인 동시에 예술적인 아티스트로 만들고 있다.

그들은 도난당한 뱅크시의 작품을 사들이기로 유명한 케즐러 갤러리의 주인에게 작품을 팔았다. 팔레스타인 방호벽을 장식했던 뱅크시의 작품도 정치적인 의미가 제거된 채 케즐러 갤러리에 전시돼 있었다. 갤러리의 주인 케즐러(Keszler)는 “뱅크시는 작품이 벽에서 떼어지길 원하지 않는다”는 세간의 비난에, 자신이 작품을 보존하고 가치를 높임으로써 뱅크시에게 선의를 베푸는 셈이라고 항변했다.

공공 공간의 그라피티와 거리 예술의 소유권은 법적으로 해결되지 않은 사안이다. 공유물에 그려진 거리 예술을 훔쳐서 경매에 올리는 행위는 도덕적으로 지탄받지만, 법적으로 문제 될 것이 없다는 인식이 지배적이다. 뱅크시는 이러한 인식을 충분히 알고 있는 아티스트다. 그는 자신이 의도한 예술의 공공성이 정작 그 민중에 의해 도난당해도 소유권을 주장하지 않는다. 거리 예술이 공공의 재산인지 예술가의 재산인지 묻는 질문에 일일이 답하기보다 실천을 통해 ‘거리 예술은 공공의 재산’이라는 시각에 동의한다.

인터넷도 거리와 비슷하다. 과거 거리의 작품은 갤러리 전시를 위해 캔버스에 그려지거나, 전문가가 기록한 사진이나 영상으로 보존됐다. 그러나 지금 거리 예술은 미술상과 미술 유통 회사, 대중에 의해 벽에서 통째로 떼어져 경매되고 있다. 그리고 디지털 기술의 힘을 빌려 공유된다. 시공간적인 유한성을 전제로 탄생한 그라피티와 거리 예술이 디지털카메라와 웹을 통해 영생을 얻는 것은 21세기적인 현상이다. 기록과 유통 측면에서 누구나 이미지를 찍고 공유하는 현상은 대중적이고 민주적이다. 저작권이 명시돼 있지 않은 이상 소유권자는 없다. 이는 거리 예술이 지향하는 방향과도 일치한다.

인터넷은 작가와 관객이 관계를 맺는 거대한 연결망이다. 뱅크시는 작품을 공식 홈페이지와 인스타그램에 올리면서 대중의 관심과 수요를 확보해 왔다. 혹자는 벽에 나타났다가 사라지고 거리를 이동하는 관객에 의해 잠깐 감상되는 그라피티와 같은 일시성(transience)이 강하게 나타나는 매체인 인터넷에 뱅크시가 매혹당했다고 분석한다.[16] 인터넷은 상업적 접근에 맞서 자신의 작품을 인증하지 않으려는 뱅크시의 의도를 거스르는 역할도 한다. 그러나 원래 의도를 거스르는 것 역시 뱅크시가 작품 활동을 하는 목적이다. 뱅크시가 원하는 다양한 해석을 가능하게 만들기 때문이다.

21세기 관객은 현실과 가상 사이에 부유하면서 거리 예술을 소비하고 생산한다. 뱅크시는 거리로 대변되는 도시 공간과 소유주, 예술가와 관객의 관계를 새롭게 정의했다. 주류 사회가 도시 공간을 통제, 조정하는 방식을 인지했다. 그는 퍼포먼스를 통해 거리 예술의 소유권, 공공 기관과 기업의 도시 공간 점유, 문화의 재생산과 같은 문제에 실천적으로 개입하고 있다.

창조하라, 그리고 파괴하라

그라피티는 스타일을 추구하는 것이 아니라 실행을 지향한다. 그라피티와 거리 예술을 탄생시킨 동력은 사회 변화의 요청, 공공 공간을 생산하고자 하는 의지, 대중을 관객으로 섭외하려는 시도다. 이 논리에 따르면 벽이나 거리에 그림 문자를 그리는 행위는 자신만의 태그나 글자체를 만드는 것을 넘어서 주변 문화에 지적, 정신적, 사회적으로 개입하는 것이다.

뱅크시는 의사소통이 쉬운 상징과 어구를 사용함으로써 대중이 해독하지 못하는 문자 조합을 선보이는 그라피티의 단점을 극복했다. 언론과 자본의 권력을 의식하고 협조한 거리 예술가들과 달리 뱅크시는 기존 체제에 비판적으로 대응했다. 물론 이러한 사회 비판은 일종의 협업 전략으로 치부되기도 한다. 뱅크시를 ‘새로운 것 없는 이미지들을 정형화된 방식으로 편집하는 기회주의자’ 또는 ‘샴페인을 마시는 사회주의자’로 바라보는 시각도 있다.

부정적 평가에도 뱅크시가 거리 예술가로서 확고한 위상을 가진 이유는 담론을 만들어 내는 그의 능력 때문이다. 1990년대에 거리 예술가로 작품 활동을 시작한 후 20여 년 동안 뱅크시의 문화 퍼포먼스는 대상을 한정하지 않았다. 미술 권력, 유명 작가를 무분별하게 좇는 대중과 미디어, 동료 예술가[17], 자기 자신으로 대상을 끊임없이 변주했다. 그리고 그는 관객의 관심을 높이는 전략을 택했다. 현대 미술은 물론, 자기 자신의 권위와 정체성에 의문을 제기하고 수용자와 함께 답을 구해 왔다.

상당수의 거리 예술가들은 거리에서 작업하다가 미술관, 혹은 개인 전시회로 전시 공간을 전환한다. 고가에 작품을 팔거나 상품화의 유혹을 받는다. 누구나 이해하고 참여할 수 있었던 작품이 특정인만이 구입하고 접근할 수 있는 대상으로 바뀐다. 대중의 예술, 거리 예술은 관객에게서 멀어진다. 뱅크시는 여기서 발생하는 논쟁 자체를 작품의 실행 문법으로 활용했다. 유머와 위트를 섞어 주제를 표현했고, 해석의 다양성을 열어 뒀다. 접근이 쉬운 기법과 장소를 선택해 대중성을 확보했다. 작품 의도와 목적을 고정하는 대신 끊임없이 바뀌도록 유도했다. 또한 자신이 비판하는 기존의 정치 경제 체제에 부분적으로 편입하고, 거주자, 통행인, 갤러리의 관객이 최종 해석자가 되도록 작품을 구성했다.

뱅크시는 거리 활동을 기반으로 주류에 자리 잡았지만, 여전히 주류와 주변, 합법과 불법의 경계에서 자신의 창작 방식을 고수하고 있다. 그는 투자 대상이 된 예술, 언론의 주목을 받아야 살아남는 상품, 작가의 명성에 기댄 자산을 창조하는 동시에 파괴한다. 인기를 바탕으로 자본주의에 편입하지 않고 정치 경제 체제의 문법을 선택적으로 거스르며 기존 체제와 긴장을 유지한다. 이 전략이 뱅크시를 가장 상업적인 동시에 예술적인 아티스트로 만들고 있다.

[1]

김태형, 《그라피티와 거리 예술》, 커뮤니케이션북스, 2018.

이 글에서 그라피티 작업자는 그라피티 라이터(graffiti writer) 혹은 라이터(writer)로, 거리 예술 작업자는 거리 예술가(street artist)로 표기한다. 두 장르를 모두 이야기할 때는 거리의 예술가로 표기한다.

이 글에서 그라피티 작업자는 그라피티 라이터(graffiti writer) 혹은 라이터(writer)로, 거리 예술 작업자는 거리 예술가(street artist)로 표기한다. 두 장르를 모두 이야기할 때는 거리의 예술가로 표기한다.

[2]

그라피티 예술가들이 직접 고안한 폰트로 필명이나 별칭을 쓰는 등 자신의 존재를 알리는 작업을 말한다.

[3]

Jeffrey Deitch, Roger Gastman and Aaron Rose, 《Art in the Streets》, Rizzoli International Publications, 2011, pp.57-61.

[4]

문화유산, 예술품 등을 파괴하거나 훼손하는 행위를 가리키는 말. 넓게는 낙서나 무분별한 개발로 공공시설의 외관이나 자연 경관 등을 훼손하는 행위를 포함한다. 〈반달리즘〉, 《두산백과》

[5]

Cedar Lewisohn, 《Street Art: The Graffiti Revolution》, Abrams, 2008, pp.15-23.

[6]

김태형, 《그라피티와 거리 예술》, 커뮤니케이션북스, 2018, 40쪽.

[7]

〈Banksy Bombs Gaza〉, 《Foreign Affairs》, 2015. 6. 24.

[8]

존 버거(최민 譯). 《다른 방식으로 보기》, 열화당, 2012, 14쪽.

[9]

김태형, 《그라피티와 거리 예술》, 커뮤니케이션북스, 2018, 75쪽.

[10]

Dylan Stableford, 〈Banksy Slams One World Trade Center in rejected New York Times op-ed〉, 《Yahoo News》, 2013. 10. 28.

[11]

Sarah Banet-Weiser, 〈Convergence on the Street: Rethinking the Authentic/Commercial Binary〉, 《Cultural Studies》 45(4-5), 2011, pp.647-649.

[12]

기업의 영향력 강화에 시각적 이미지로 저항하는 예술가 집단. 영국에서 시작돼 19개국으로 퍼졌고, 뱅크시를 포함한 80여 명의 아티스트가 참여했다.

[13]

Banksy, 《Wall and Piece》, Random House, 2007, p.196.

[14]

Keegan Hamilton, 〈An Interview With Banksy, Street Art Cult Hero, International Man of Mystery〉, 《The Village Voice》, 2013. 10. 9.

[15]

다큐멘터리 〈Banksy Does New York(2014)〉과 〈Style War(2005)〉를 참조했다.

[16]

Anindya Raychaudhuri, 〈‘Just as good a place to publish’: Banksy, Graffiti and the Textualisation of the Wall〉, 《Rupkatha: Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities》 2(1), 2010, pp.51-52.

[17]

뱅크시는 자신과 대척점에 있는, 최고가에 작품을 파는 팝 아티스트 데미안 허스트(Damien Hirst)와의 협업에서 허스트의 디자인을 덧칠하는 쥐를 선보이며 팝아트의 권위에 대해 질문을 던졌다.