추천 콘텐츠

저렴해진 일본

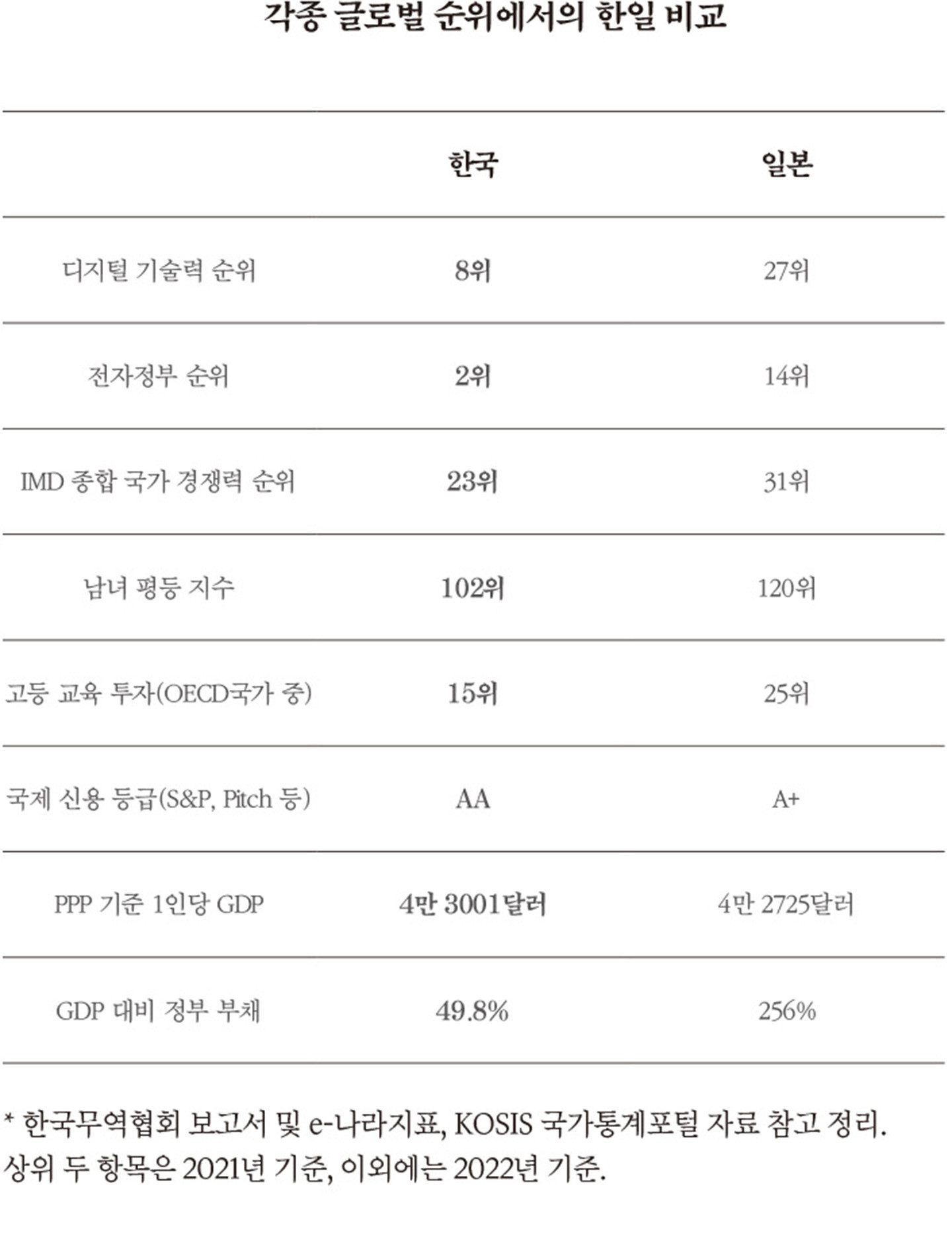

2018년 한국은 PPP(구매력 평가) 기준 1인당 GDP에서 일본을 역전했으며, 국가 신용 등급과 제조업 경쟁력 순위에서도 일찌감치 일본을 추월했다. 반면 일본은 GDP 대비 정부 부채 256퍼센트를 기록하며 OECD 국가 중에선 압도적 1위를 차지하고 있다. 여러 원인이 있으나, 2차 세계 대전 당시 전쟁 자금을 조달하는 데 국채를 쓰고, 전쟁 배상비 지불을 위해 엔화를 발행한 것이 컸다. 이후 1990년대 버블 경제 붕괴 후 금융 위기를 넘기는 과정에서 국채를 발행하고, 최근 또 한 차례 코로나19 대응 재원을 확보하고자 국채를 발행한 것이 결정적인 원인으로 꼽힌다.

일본의 부채는 2022년 기준 1017조 엔, 한화 약 1경 원에 이른다. 원리금 상환에만 정부 예산의 25퍼센트를 쓰고 있다. 금리를 1퍼센트 올려도 우리 돈으로 37조 원의 이자 부담이 뒤따른다. 미국을 시작으로 대부분의 국가가 인플레이션을 우려해 금리를 올리자 일본은 이들 국가와 금리 격차가 벌어지고 환율이 상승해 물가 압력이 작용하고 있다. 그럼에도 불구하고 제로금리정책을 고수하며, 국가 부채의 대부분을 일본은행이 보유하고 있다는 점을 근거로 아베 신조 일본 전 총리가 “일본은행은 일본 정부의 자회사”라며 일본 경제가 문제없다고 말한 것은 위험한 발언이었다.

거시 경제 지표와 기초 기술 경쟁력에서는 아직 한국을 앞서지만, 일본은 확실히 자신감을 잃었다. 《일본경제신문》은 일본 자동차 회사들이 수십 년째 독점 체제를 구축해 왔던 동남아시아 시장에서 전기차를 앞세운 우리나라의 현대자동차와 중국차 브랜드에 위협받고 있다고 보도했다.[1] 전기차 투자 경쟁에서 밀리면 과거 가전제품이나 휴대폰과 마찬가지로 일본이 한국과 중국에 시장을 내주게 되리라 우려한 것이다. 특히 인도네시아 자동차 시장의 일본 점유율은 본토보다 높은 95퍼센트를 차지하고 있어, 사실상 일본이 독점하는 시장이다.[2] 도요타 자동차가 30.3퍼센트, 다이하츠공업과 혼다가 각각 17.1퍼센트와 13.8퍼센트, 나머지 일본차 브랜드가 35.6퍼센트를 점유하고 있으며 비(非) 일본차 점유율은 3.2퍼센트에 불과했던 곳에 한국의 현대차가 진출하자 일본은 긴장하는 모양새다.[3]

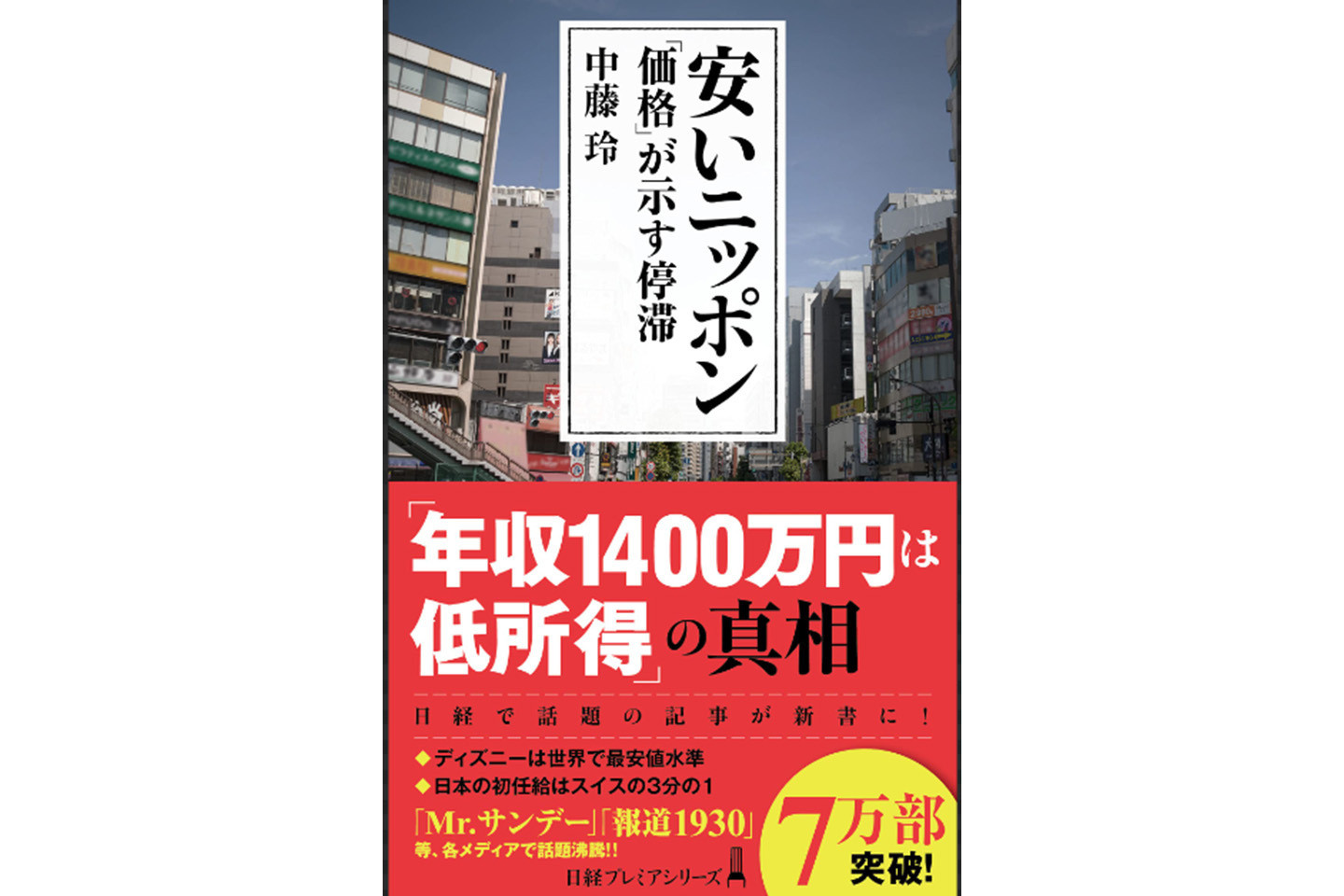

《일본경제신문》 의 기자인 나카후지 레이(中藤玲)의 저서 《싸구려 일본(安いニッポン、日本経済新聞出版)》도 2021년 3월에 출간된 후 스테디셀러로 안착해 있다. 책의 골자는 일본이 “저렴해졌다”는 것이다. 일본이 관광 대국이 된 이유는 바로 엔저 효과 덕일 뿐이며, 일본인들의 임금 수준은 30년째 동결돼 한국보다 연봉이 낮아 부동산 개발력이나 구매력은 없는 반면, 외국인이나 해외 부동산 업체들은 저렴해진 엔화 덕분에 일본 내 건물들을 사들이고 있음을 말한다. 쉽게 말해 일본은 현재 강한 통화, 강한 혁신, 강한 임금의 ‘고차원 자본주의’가 아니라 낮은 혁신, 낮은 기술, 낮은 임금의 ‘싸구려 자본주의’가 돼 버렸다는 것이 레이의 주장이다.

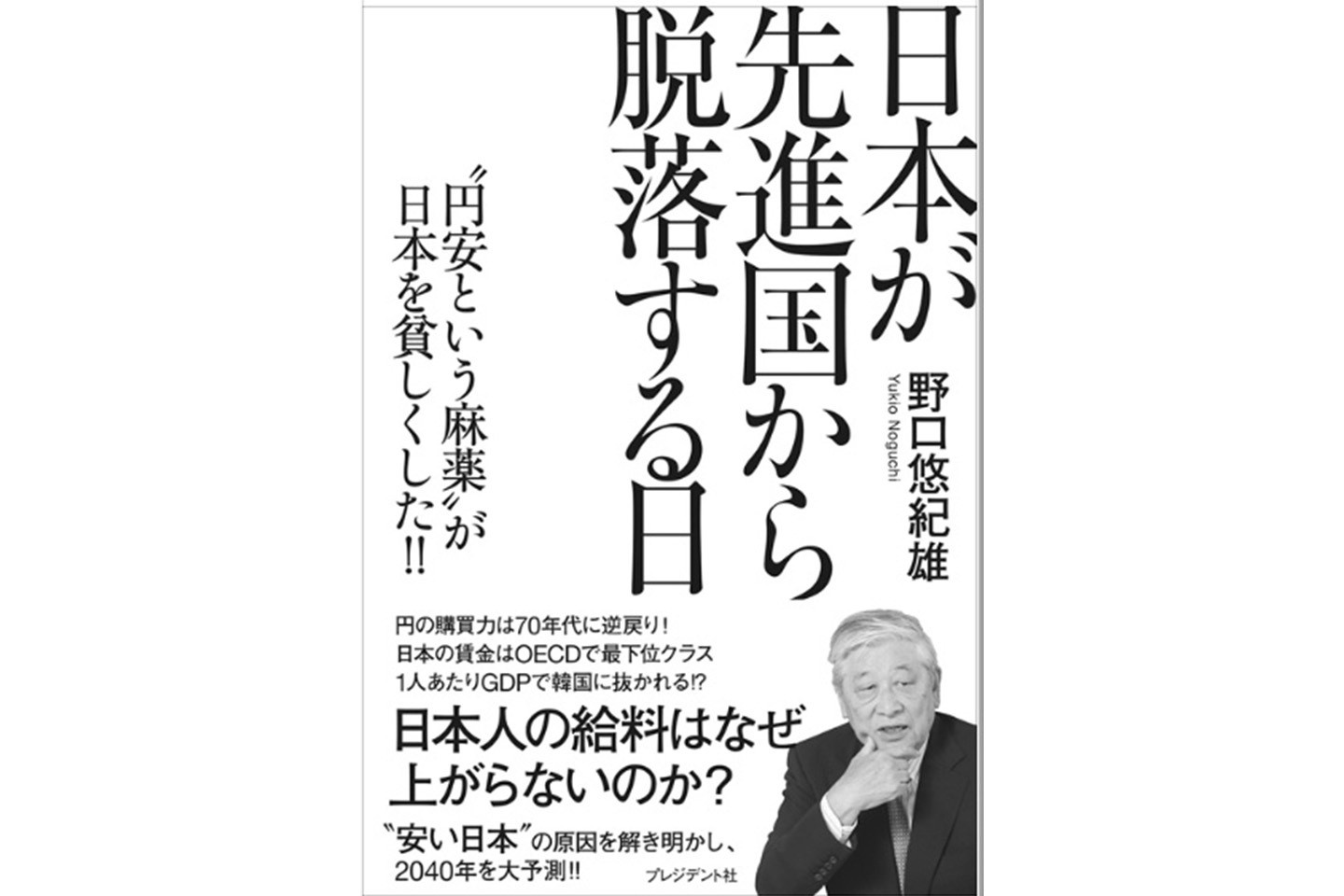

최근 일본에서 거시 경제학 분야 10주 연속 판매율 1위를 기록한 노구치 유키오(野口悠紀雄) 교수의 《일본이 선진국에서 탈락하는 날(日本が先進国から脱落する日)》이란 책에서도 비슷한 내용을 다룬다. 2022년 6월 한국에서도 번역 출간된 이 책의 골자는 ‘Japan as No.1’은 오랜 과거의 추억일 뿐, 몇 년 뒤엔 한국과의 경쟁에서도 뒤처지리라는 것이다. 한국의 평균 임금이 일본의 3만 8515달러를 앞질러 4만 1960달러에 이른 현재, G7 회원국에서 일본이 탈락하고 그 자리에 한국이 들어와도 할 말이 없다고 한탄한다. 노구치 교수는 한국이 20여 년 만에 일본을 앞설 수 있던 근거로 세 가지를 제시하는데, 첫째로는 한국의 위기 대응력이 뛰어나고, 둘째로는 아베노믹스를 비롯한 일본의 환율 정책이 잘못됐으며, 마지막으로 일본 내에서 경쟁력을 높이기 위한 근본적인 정책이 나오고 있지 않다는 점이다. 엔데믹의 시대로 접어들며 2022년 10월부터 무비자로 일본 여행이 가능해진 터, 직접 일본을 방문할 여행객들은 ‘일본이 확실히 싸졌구나’라는 레이의 주장과 ‘일본이 선진국이 아닐지도 모르겠다’는 노구치 교수의 한탄에 동감할 가능성이 크다.

한국은 2000년대 초반까지만 해도 일본 경제의 파트너에 불과했고 일본 입장에서 한국은 그렇게 큰 지분을 차지하지 않았다. 지금은 다르다. 2018년 1인당 국민 소득 3만 달러에 인구 5000만 명이 넘는 국가들의 모임인 ‘30-50 클럽’에 한국이 일곱 번째로 포함됐다. 30-50 클럽에는 1992년 가장 먼저 가입한 일본을 비롯해 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 과거 식민 지배의 경험이 있는 국가들이 속한 반면, 한국은 식민지로서의 경험이 있으면서도 경제적으로 자립한 유일한 국가라는 점에서 그 의미가 크다.

반면 일본은 어떤가? 아베가 집권한 2012년 12월부터 장기 불황의 늪을 빠져나오기 위해 물가 상승률 2퍼센트를 목표로 금융 완화와 엔화 평가 절하, 인프라 투자 확대를 중심으로 아베노믹스 정책을 실시해 왔음에도 불구하고 디플레이션에서 벗어나지 못하고 있다. 30년째 경제 성장률 2퍼센트를 넘지 못하는 경제 둔화 현상이 지속하고 있으며, 설상가상으로 2019년 10월부터 소비세가 8퍼센트에서 10퍼센트로 오르면서 일본 내수 시장은 활력을 잃어버렸다는 냉정한 평가를 받고 있다. 한마디로 ‘Japain(Japan+Pain)’에 빠진 일본 입장에선 과거 식민 지배를 했던 대한민국에 대한 우월감을 바탕으로 정치적 돌파구를 찾아야 했고, 그 돌파구가 바로 2019년 7월 일본의 수출 규제로 표면화된 것이다.

트럼프 대통령의 ‘America First’ 정책처럼, 일본 정부가 내세운 ‘Japan First’는 2019 무역 보복 조치의 핵심이었다. 소위 ‘수출 관리’라는 명목으로, 한국이 주로 수입하던 반도체·디스플레이 제작의 세 가지 핵심 소재에 대한 수출 규제를 단행했다. 이 세 품목엔 EUV용 포토레지스트(일본 기업의 세계 시장 점유율 90퍼센트, 한국의 대일 수입의존도 93.2퍼센트), 불화수소(일본 기업의 세계 시장 점유율 80퍼센트, 한국의 대일 수입의존도 41.9퍼센트), 그리고 불화폴리이미드(일본 기업의 세계 시장 점유율 90퍼센트, 한국의 대일 수입의존도 85퍼센트)가 해당하며, 여기에 더해 일본의 반도체 장비 전체 수출의 약 40퍼센트가 한국으로 넘어오고 있었다. 이 수치만 보면 한국이 대일본 의존도가 높다는 구조적 문제가 드러난 것이기도 하지만, 달리 해석하면 일본 기업들이 한국의 반도체 산업 덕에 수익을 올렸다는 의미이기도 하다.

대한민국 국민 대다수를 자의 반 타의 반 반도체 전문가로 만들었던 일본의 수출 규제 조치가 한국 경제 성장을 저지하기 위한 수단이었음을 당시 경제산업상 세코우 히로시게(世耕弘成)는 분명히 말했다. 한국이 수출 관리 의견 교환에 응하지 않은 점, 수출 관리에 관한 부적절한 사안이 발생한 점, 그리고 징용 노동자 문제에서 신뢰 관계가 무너진 점, 이렇게 수출 규제의 세 근거를 주제로 기자 회견을 자처한 바 있다.[4]

수출 규제 조치의 결정적 계기는 일제 침략 시절 일본 기업의 한국인 강제 동원에 관한 한국 대법원의 판결이었다. 2018년 10월 30일 한국 대법원이 일본 측에 일제 강점기 강제 징용 피해자들에게 손해 배상 청구권을 인정하고 위자료와 지연 손해금을 지급하라는 판결을 확정하자, 일본은 수출 규제라는 보복으로 대응한 것이다. 당시 보수 언론에서는 한국이 재빨리 일본의 요구에 응하지 않을 경우 한국 경제가 단번에 무너질 것 같은 분위기를 조성하며 탈일본화에 대한 회의적인 논조의 사설이 지배적이었다. 하지만 일본의 수출 규제로 인한 피해는 예상과 달리 눈에 띄지 않았을 뿐더러 소부장 산업의 국산화에 대한 강한 의지가 드러나며 한국이 앞으로 무엇을 어떻게 대처할지 고민을 꾀하는 전화위복의 계기가 됐다.

이어서 2019년 8월 28일, 일본은 백색국가(white list)에서 한국을 제외하며 한국의 경제 불확실성을 더욱 높였다. 백색국가는 일본의 안전 보장에 위협이 될 만한 첨단 기술이나 소재를 수출할 때 허가 신청을 면제하는 국가를 분류해 놓은 리스트로, 그전까지 아시아에서는 유일하게 한국이 포함돼 있었는데 수출 규제를 통해 한국을 제외하는 초강수를 둔 것이다. 게다가 1200여 개에 해당하는 품목의 허가 기준을 일일이 ‘건별 허가’로 전환했고, 그중에서도 대일 의존도가 높고 대체하기 어려운 159개 품목을 엄격하게 심사하기로 결정하며 한국 경제 전반에 타격을 주려는 조치를 취했다.

사실 이때까지만 해도 우리나라 기업들은 글로벌공급망이 원활하게 작동하고 있었기 때문에 대일 의존도가 높은 것에 큰 부담이나 위협감을 느끼지 못했다. 오히려 전환 비용(switching cost)에 대한 부담 때문에 일본 기술에 의존하는 편이 전략적으로 유리한 선택이었다. 그러나 일본의 경제 보복 조치로 상황이 급변하며 대한민국은 새로운 기술을 내놓아야 하는 상황에 놓인 것이다. 일본의 수출 규제가 없었더라면, 어쩌면 우리는 지금까지도 창조적 파괴(creative destruction)에 앞장서야 할 당위성을 찾지 못한 채 일본으로부터의 소부장 수입을 당연하게 여겼을지도 모른다.

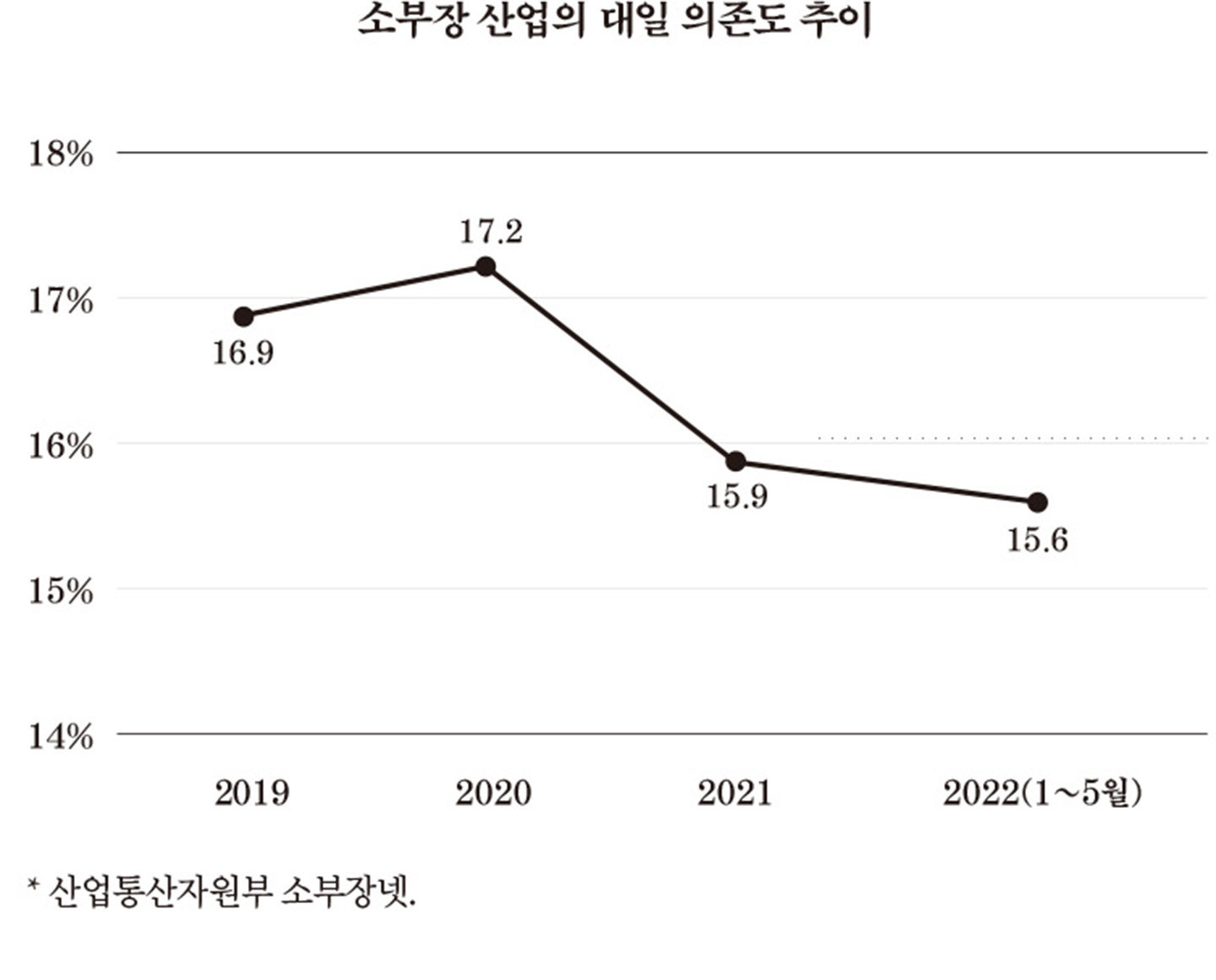

일본이 수출 규제를 발표한 지 3년이라는 짧은 시간이 지났다. 결론부터 말하자면 일본의 예상과 달리 한국 경제는 타격을 받기는커녕 반도체 등에 필요한 핵심 품목의 대일 의존도를 현저히 줄였을 뿐만 아니라 소부장 산업을 강화하는 성과를 얻었고, 지금껏 한국 사회에 보기 드물었던 정치·관료·재계의 협력을 보여 주는 계기가 됐다.

예상치 못했던 일본의 조치에 우리 외교부는 외교 상호주의에 입각해 강경히 대응하는 한편, 불과 한 달여 만에 추경 예산을 편성해 2조 1000억 원 규모의 소부장 특별 회계를 신설했다. 범정부 차원의 단일 컨트롤 타워인 소부장경쟁력강화위원회를 신설해 신속한 의사 결정을 내렸으며, 소부장 특별법을 개정해 기업을 전면 지원했다. 그 결과 소부장 100대 핵심 품목의 대일 의존도는 수출 규제를 전후로 3년 사이에 31.4퍼센트에서 24.9퍼센트로 감소했다. 또 시가 총액 1조 원 이상의 소부장 중소·중견기업은 13개에서 31개로 2.4배가 증가하는 등 위기 극복을 넘어 세계적인 소부장 강국으로 도약하는 계기를 마련했다.[5] 특히 수출 규제 세 품목 중 불화수소의 대일 수입액은 6분의 1 수준으로 하락한 결과를 직시한 듯, 《아사히신문》은 일본의 수출 규제가 오히려 일본 경제에 자충수로 돌아왔다면서 “3년째 어리석은 정책의 극치(愚策の極み)”라고 표현했다.[6]

뿐만 아니라 규제 발표 한 달 만에 한국과학기술원KAIST 교수단 100여 명의 전·현직 교수와 서울대 기술자문특별전담팀은 소부장 중소기업과 소통하며 산학 간의 협력을 보여 줬고, 국민들은 일본의 경제 보복에 항의하는 표시로 보이콧 재팬(Boycott Japan) 운동을 벌였다. 지금까지 국산 제품이 일본산보다 못하다는 가치함정(Valuation Trap)에서 빠져나와 착시 현상을 바로잡을 수 있게 된 것도, 그래서 일본 제품을 대체할 소비재를 찾아내는 현명한 소비 문화를 체득한 것도 큰 소득이다.

과거 같으면 엄두도 내지 못했던 소부장 국산화에 대한 공감대가 형성되며, 일본에 집중돼 있던 수입선 다변화의 실제 성공 사례도 등장하기 시작했다. 대표적으로 일본의 JSR 코퍼레이션과 벨기에 IMEC의 합작사인 벨기에 소재 RMQC로부터 극자외선 공정(EUV· Extreme Ultra Violet) 기술을 우회 수입했고, 여기에 미국의 듀퐁DuPont이 충남 천안에 공장을 신설해 EUV용 감광액을 공급하게 됐다. 반도체 부품 국산화에 대표적인 혜택을 받은 솔브레인(Soulbrain)은 반도체용 불산액 개발에 성공하면서 이를 삼성에 공급하게 됐고, SK쇼와덴코의 모회사 SK머티리얼즈는 2019년 말 불화수소 시제품 생산에 성공하면서 2020년 6월부터 양산을 시작했다. 스미토모에서 수입하던 FP(Foamed Polystyrene) 소재의 디스플레이는 한국의 도우인시스(Dowoo Insys)로 대체되면서 대일 수입 의존도를 낮췄다. 그 외에도 많은 일본 기업은 한국 내 생산 법인을 신설해, 기존에 일본에서 제조해 수출하던 제품을 한국에서 생산해 공급하는 우회로를 택하기도 했다.

지금까지는 품질을 선보일 기회조차 갖기 어려웠던 국내 중소·강소 기업들에게 소재와 부품의 품질을 검증받을 기회가 찾아왔다. 그 결과 수십 년간 일본에 의존해 왔던 반도체 배관 부품에서는 아스플로(Asflow)가, 반도체 비메모리 검사 장비에서는 엑시콘(Exicon)이, 반도체 감광액 세정 장비에서는 피에스케이(PSK)가 국산화에 성공했다.[7] 이들 강소기업이 성공할 수 있던 배경에는 일본의 수출 규제 이후 삼성과 SK하이닉스로부터의 지원과 대한민국 정부의 신속한 연구 개발 지원이 있었다. 아울러 삼성전자는 2022년 6월 말 다시 한번 세계 최초이자 유일하게 GAA 기술을 적용한 3나노 파운드리 공정 기반의 초도 양산을 시작하며 대만의 TSMC보다 한발 앞섰다는 평가를 받고 있다.

아베노믹스의 정치적 돌파구

한국은 2000년대 초반까지만 해도 일본 경제의 파트너에 불과했고 일본 입장에서 한국은 그렇게 큰 지분을 차지하지 않았다. 지금은 다르다. 2018년 1인당 국민 소득 3만 달러에 인구 5000만 명이 넘는 국가들의 모임인 ‘30-50 클럽’에 한국이 일곱 번째로 포함됐다. 30-50 클럽에는 1992년 가장 먼저 가입한 일본을 비롯해 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 과거 식민 지배의 경험이 있는 국가들이 속한 반면, 한국은 식민지로서의 경험이 있으면서도 경제적으로 자립한 유일한 국가라는 점에서 그 의미가 크다.

반면 일본은 어떤가? 아베가 집권한 2012년 12월부터 장기 불황의 늪을 빠져나오기 위해 물가 상승률 2퍼센트를 목표로 금융 완화와 엔화 평가 절하, 인프라 투자 확대를 중심으로 아베노믹스 정책을 실시해 왔음에도 불구하고 디플레이션에서 벗어나지 못하고 있다. 30년째 경제 성장률 2퍼센트를 넘지 못하는 경제 둔화 현상이 지속하고 있으며, 설상가상으로 2019년 10월부터 소비세가 8퍼센트에서 10퍼센트로 오르면서 일본 내수 시장은 활력을 잃어버렸다는 냉정한 평가를 받고 있다. 한마디로 ‘Japain(Japan+Pain)’에 빠진 일본 입장에선 과거 식민 지배를 했던 대한민국에 대한 우월감을 바탕으로 정치적 돌파구를 찾아야 했고, 그 돌파구가 바로 2019년 7월 일본의 수출 규제로 표면화된 것이다.

트럼프 대통령의 ‘America First’ 정책처럼, 일본 정부가 내세운 ‘Japan First’는 2019 무역 보복 조치의 핵심이었다. 소위 ‘수출 관리’라는 명목으로, 한국이 주로 수입하던 반도체·디스플레이 제작의 세 가지 핵심 소재에 대한 수출 규제를 단행했다. 이 세 품목엔 EUV용 포토레지스트(일본 기업의 세계 시장 점유율 90퍼센트, 한국의 대일 수입의존도 93.2퍼센트), 불화수소(일본 기업의 세계 시장 점유율 80퍼센트, 한국의 대일 수입의존도 41.9퍼센트), 그리고 불화폴리이미드(일본 기업의 세계 시장 점유율 90퍼센트, 한국의 대일 수입의존도 85퍼센트)가 해당하며, 여기에 더해 일본의 반도체 장비 전체 수출의 약 40퍼센트가 한국으로 넘어오고 있었다. 이 수치만 보면 한국이 대일본 의존도가 높다는 구조적 문제가 드러난 것이기도 하지만, 달리 해석하면 일본 기업들이 한국의 반도체 산업 덕에 수익을 올렸다는 의미이기도 하다.

대한민국 국민 대다수를 자의 반 타의 반 반도체 전문가로 만들었던 일본의 수출 규제 조치가 한국 경제 성장을 저지하기 위한 수단이었음을 당시 경제산업상 세코우 히로시게(世耕弘成)는 분명히 말했다. 한국이 수출 관리 의견 교환에 응하지 않은 점, 수출 관리에 관한 부적절한 사안이 발생한 점, 그리고 징용 노동자 문제에서 신뢰 관계가 무너진 점, 이렇게 수출 규제의 세 근거를 주제로 기자 회견을 자처한 바 있다.[4]

수출 규제 조치의 결정적 계기는 일제 침략 시절 일본 기업의 한국인 강제 동원에 관한 한국 대법원의 판결이었다. 2018년 10월 30일 한국 대법원이 일본 측에 일제 강점기 강제 징용 피해자들에게 손해 배상 청구권을 인정하고 위자료와 지연 손해금을 지급하라는 판결을 확정하자, 일본은 수출 규제라는 보복으로 대응한 것이다. 당시 보수 언론에서는 한국이 재빨리 일본의 요구에 응하지 않을 경우 한국 경제가 단번에 무너질 것 같은 분위기를 조성하며 탈일본화에 대한 회의적인 논조의 사설이 지배적이었다. 하지만 일본의 수출 규제로 인한 피해는 예상과 달리 눈에 띄지 않았을 뿐더러 소부장 산업의 국산화에 대한 강한 의지가 드러나며 한국이 앞으로 무엇을 어떻게 대처할지 고민을 꾀하는 전화위복의 계기가 됐다.

이어서 2019년 8월 28일, 일본은 백색국가(white list)에서 한국을 제외하며 한국의 경제 불확실성을 더욱 높였다. 백색국가는 일본의 안전 보장에 위협이 될 만한 첨단 기술이나 소재를 수출할 때 허가 신청을 면제하는 국가를 분류해 놓은 리스트로, 그전까지 아시아에서는 유일하게 한국이 포함돼 있었는데 수출 규제를 통해 한국을 제외하는 초강수를 둔 것이다. 게다가 1200여 개에 해당하는 품목의 허가 기준을 일일이 ‘건별 허가’로 전환했고, 그중에서도 대일 의존도가 높고 대체하기 어려운 159개 품목을 엄격하게 심사하기로 결정하며 한국 경제 전반에 타격을 주려는 조치를 취했다.

사실 이때까지만 해도 우리나라 기업들은 글로벌공급망이 원활하게 작동하고 있었기 때문에 대일 의존도가 높은 것에 큰 부담이나 위협감을 느끼지 못했다. 오히려 전환 비용(switching cost)에 대한 부담 때문에 일본 기술에 의존하는 편이 전략적으로 유리한 선택이었다. 그러나 일본의 경제 보복 조치로 상황이 급변하며 대한민국은 새로운 기술을 내놓아야 하는 상황에 놓인 것이다. 일본의 수출 규제가 없었더라면, 어쩌면 우리는 지금까지도 창조적 파괴(creative destruction)에 앞장서야 할 당위성을 찾지 못한 채 일본으로부터의 소부장 수입을 당연하게 여겼을지도 모른다.

수출 규제, 기회가 되다

일본이 수출 규제를 발표한 지 3년이라는 짧은 시간이 지났다. 결론부터 말하자면 일본의 예상과 달리 한국 경제는 타격을 받기는커녕 반도체 등에 필요한 핵심 품목의 대일 의존도를 현저히 줄였을 뿐만 아니라 소부장 산업을 강화하는 성과를 얻었고, 지금껏 한국 사회에 보기 드물었던 정치·관료·재계의 협력을 보여 주는 계기가 됐다.

예상치 못했던 일본의 조치에 우리 외교부는 외교 상호주의에 입각해 강경히 대응하는 한편, 불과 한 달여 만에 추경 예산을 편성해 2조 1000억 원 규모의 소부장 특별 회계를 신설했다. 범정부 차원의 단일 컨트롤 타워인 소부장경쟁력강화위원회를 신설해 신속한 의사 결정을 내렸으며, 소부장 특별법을 개정해 기업을 전면 지원했다. 그 결과 소부장 100대 핵심 품목의 대일 의존도는 수출 규제를 전후로 3년 사이에 31.4퍼센트에서 24.9퍼센트로 감소했다. 또 시가 총액 1조 원 이상의 소부장 중소·중견기업은 13개에서 31개로 2.4배가 증가하는 등 위기 극복을 넘어 세계적인 소부장 강국으로 도약하는 계기를 마련했다.[5] 특히 수출 규제 세 품목 중 불화수소의 대일 수입액은 6분의 1 수준으로 하락한 결과를 직시한 듯, 《아사히신문》은 일본의 수출 규제가 오히려 일본 경제에 자충수로 돌아왔다면서 “3년째 어리석은 정책의 극치(愚策の極み)”라고 표현했다.[6]

뿐만 아니라 규제 발표 한 달 만에 한국과학기술원KAIST 교수단 100여 명의 전·현직 교수와 서울대 기술자문특별전담팀은 소부장 중소기업과 소통하며 산학 간의 협력을 보여 줬고, 국민들은 일본의 경제 보복에 항의하는 표시로 보이콧 재팬(Boycott Japan) 운동을 벌였다. 지금까지 국산 제품이 일본산보다 못하다는 가치함정(Valuation Trap)에서 빠져나와 착시 현상을 바로잡을 수 있게 된 것도, 그래서 일본 제품을 대체할 소비재를 찾아내는 현명한 소비 문화를 체득한 것도 큰 소득이다.

과거 같으면 엄두도 내지 못했던 소부장 국산화에 대한 공감대가 형성되며, 일본에 집중돼 있던 수입선 다변화의 실제 성공 사례도 등장하기 시작했다. 대표적으로 일본의 JSR 코퍼레이션과 벨기에 IMEC의 합작사인 벨기에 소재 RMQC로부터 극자외선 공정(EUV· Extreme Ultra Violet) 기술을 우회 수입했고, 여기에 미국의 듀퐁DuPont이 충남 천안에 공장을 신설해 EUV용 감광액을 공급하게 됐다. 반도체 부품 국산화에 대표적인 혜택을 받은 솔브레인(Soulbrain)은 반도체용 불산액 개발에 성공하면서 이를 삼성에 공급하게 됐고, SK쇼와덴코의 모회사 SK머티리얼즈는 2019년 말 불화수소 시제품 생산에 성공하면서 2020년 6월부터 양산을 시작했다. 스미토모에서 수입하던 FP(Foamed Polystyrene) 소재의 디스플레이는 한국의 도우인시스(Dowoo Insys)로 대체되면서 대일 수입 의존도를 낮췄다. 그 외에도 많은 일본 기업은 한국 내 생산 법인을 신설해, 기존에 일본에서 제조해 수출하던 제품을 한국에서 생산해 공급하는 우회로를 택하기도 했다.

지금까지는 품질을 선보일 기회조차 갖기 어려웠던 국내 중소·강소 기업들에게 소재와 부품의 품질을 검증받을 기회가 찾아왔다. 그 결과 수십 년간 일본에 의존해 왔던 반도체 배관 부품에서는 아스플로(Asflow)가, 반도체 비메모리 검사 장비에서는 엑시콘(Exicon)이, 반도체 감광액 세정 장비에서는 피에스케이(PSK)가 국산화에 성공했다.[7] 이들 강소기업이 성공할 수 있던 배경에는 일본의 수출 규제 이후 삼성과 SK하이닉스로부터의 지원과 대한민국 정부의 신속한 연구 개발 지원이 있었다. 아울러 삼성전자는 2022년 6월 말 다시 한번 세계 최초이자 유일하게 GAA 기술을 적용한 3나노 파운드리 공정 기반의 초도 양산을 시작하며 대만의 TSMC보다 한발 앞섰다는 평가를 받고 있다.

사실 일본은 수출 규제를 제대로 시행할 수 있는 구조가 아니었다. 각국이 특화한 분야가 있고, 상호 의존 관계를 통해 글로벌공급망을 유지해 온 탓에 일본 역시 수출 규제를 단행할 경우 양날의 검처럼 공급망 피해를 입을 수밖에 없는 구조였다. 규제 발표 당시 일본 내에서도 부정적인 여론이 형성된 것은 물론, 이제는 많은 한일 관계 전문가들이 일본의 수출 규제가 이미 형해화(形骸化)됐기 때문에 재검토하는 방향이 합리적임을 강조하는 것이다.[8]

결과적으로 손익 계산서를 살펴보면 일본의 수출 규제는 자국에겐 자승자박이 된 반면, 한국에겐 기술 자립과 탈일본 기업화의 기회를 쥐어 줬다. 실질적으로는 수출 규제 조치가 무력화된 것은 물론, 일본의 대한국 무역 비율 입지도 점차 줄어들며 그 자리를 한국이 육성하고 있는 솔브레인, 동진쎄미켐, 인텍플러스 등과 같은 소부장 기업들이 차지하게 됐다.

그렇다고 해서 미국이 중국과의 디커플링(decoupling)을 강력히 추진하듯 우리나라도 ‘탈일본’이 가능하다는 주장을 하는 것은 아니다. 몇 개 강소기업의 국산화가 시장 전체를 대변하지도 않는다. 도라에몽이 주머니에서 물건을 꺼내듯 첨단 부품 소재가 애국심 하나로 하루아침에 만들어지는 것도 아니며, 일본이 반백 년 쌓아 올린 기술력을 몇 년 만에 완성하자는 프로파간다를 설파하고자 하는 것은 더더욱 아니다. 당장 기술력에서 일본을 앞서긴 어렵다는 것을 모르는 사람은 없을 것이다. 그러나 최소한 글로벌공급망을 원활히 유지하려면 기술 개발과 수입선 다변화가 필요하고, 이를 위한 최소 조건은 ‘자급화’라는 이야기를 하고 싶다.

이제 우리에게 남은 숙제는 대일 의존도를 낮추는 차원을 벗어나 경제적 타당성을 고려하는 것이다. 일본이 수출 규제를 아직 철회한 것은 아니지만 이미 형해화되어 버렸기 때문에 현 정부가 굳이 일본을 압박할 필요도, 외교적 해법을 제시할 필요도 없다. 현 상황을 관리 유지하는 정도로 충분하다. 또 한국 기업이 모든 4차 산업 분야에서 자립할 필요는 없으며, 어느 나라도 그렇게 되긴 어려울 것이다. 다만 글로벌가치사슬을 고려해 특정 국가로부터 특정 소재·부품·장비의 의존도를 낮추되, 일본을 포함한 수입 공급선을 다변화해야 한다. 이제는 식민 지배라는 역사적 담론, 경제적 이익 몇 푼 얻고자 고개 숙였던 과거에서 벗어나 경제력을 바탕으로 경쟁할 때다. 일본이 오랜 경기 침체로 피로감을 느끼고 있는 현재, 일본과의 기술 패권 전쟁에서 킨들버거 함정(Kindleberger Trap)[9]에 빠지지 않도록 글로벌 리더십을 보여 줄 한국의 어깨가 무겁다.

결과적으로 손익 계산서를 살펴보면 일본의 수출 규제는 자국에겐 자승자박이 된 반면, 한국에겐 기술 자립과 탈일본 기업화의 기회를 쥐어 줬다. 실질적으로는 수출 규제 조치가 무력화된 것은 물론, 일본의 대한국 무역 비율 입지도 점차 줄어들며 그 자리를 한국이 육성하고 있는 솔브레인, 동진쎄미켐, 인텍플러스 등과 같은 소부장 기업들이 차지하게 됐다.

그렇다고 해서 미국이 중국과의 디커플링(decoupling)을 강력히 추진하듯 우리나라도 ‘탈일본’이 가능하다는 주장을 하는 것은 아니다. 몇 개 강소기업의 국산화가 시장 전체를 대변하지도 않는다. 도라에몽이 주머니에서 물건을 꺼내듯 첨단 부품 소재가 애국심 하나로 하루아침에 만들어지는 것도 아니며, 일본이 반백 년 쌓아 올린 기술력을 몇 년 만에 완성하자는 프로파간다를 설파하고자 하는 것은 더더욱 아니다. 당장 기술력에서 일본을 앞서긴 어렵다는 것을 모르는 사람은 없을 것이다. 그러나 최소한 글로벌공급망을 원활히 유지하려면 기술 개발과 수입선 다변화가 필요하고, 이를 위한 최소 조건은 ‘자급화’라는 이야기를 하고 싶다.

이제 우리에게 남은 숙제는 대일 의존도를 낮추는 차원을 벗어나 경제적 타당성을 고려하는 것이다. 일본이 수출 규제를 아직 철회한 것은 아니지만 이미 형해화되어 버렸기 때문에 현 정부가 굳이 일본을 압박할 필요도, 외교적 해법을 제시할 필요도 없다. 현 상황을 관리 유지하는 정도로 충분하다. 또 한국 기업이 모든 4차 산업 분야에서 자립할 필요는 없으며, 어느 나라도 그렇게 되긴 어려울 것이다. 다만 글로벌가치사슬을 고려해 특정 국가로부터 특정 소재·부품·장비의 의존도를 낮추되, 일본을 포함한 수입 공급선을 다변화해야 한다. 이제는 식민 지배라는 역사적 담론, 경제적 이익 몇 푼 얻고자 고개 숙였던 과거에서 벗어나 경제력을 바탕으로 경쟁할 때다. 일본이 오랜 경기 침체로 피로감을 느끼고 있는 현재, 일본과의 기술 패권 전쟁에서 킨들버거 함정(Kindleberger Trap)[9]에 빠지지 않도록 글로벌 리더십을 보여 줄 한국의 어깨가 무겁다.

[1]

村松洋兵, 〈中韓勢、東南アジア市場でEV先手長城汽車や現代自動車〉, 《일본경제신문》, 2021. 7. 22.

[2]

연선옥, 〈일본차 텃밭 인도네시아에서....현대차 ‘아이오닉5’ 돌풍〉, 《조선일보》, 2022. 5. 1.

[3]

박경수, 〈한국·인도네시아 경제협정 타결.. 일본차 점유율 뺏어올 수 있을까?〉, 데일리카, 2019. 11. 26.

[4]

수출 규제를 명시한 바로 다음날, 일본 메이세이대학 호소카와 마사히코(細川昌彦) 교수는 “징용공 문제는 일본 국내의 정치 문제일 뿐 수출 규제와 관련시킬 수는 없다”고 인터뷰했다. 《일경비즈니스》, 2019. 7. 5.

[5]

산업통상자원부, 〈소재·부품·장비 경쟁력 강화 2년 성과 대국민 보고〉, 2021. 7. 1.

[6]

하코야 데쓰야, 〈우책의 극치(愚策の極み)〉, 《아사히신문》, 2021. 7. 3.

[7]

곽민재, 〈“궁하면 통한다”…‘탈일본 성공’ 반도체 소·부·장 기업들[일본 수출규제 3년]〉, 《아시아경제》, 2022. 6. 30.

[8]

이영희, 〈한일관계 전문가들 “경제안보협력 차원에서 수출규제 풀어야”〉, 《중앙일보》, 2022. 8. 26.

[9]

새롭게 부상한 패권국이 기존 패권국에서 보여 준 리더십을 제대로 발휘하지 못할 때 발생할 수 있는 위기를 의미한다. 미국의 MIT 교수이자 마셜 플랜(Marshall Plan)을 입안했던 찰스 킨들버거가 《대공황의 세계 1929~1939》에서 기존 패권국이었던 영국의 자리를 차지한 미국이, 신흥 리더로서의 역할을 제대로 하지 못한 결과 대공황이 생겼다고 설명한 데서 유래한 개념이다.