추천 콘텐츠

시민 혁명과 제3 섹터

1979년 한국의 독재 정권이 무너졌고, 1989년 베를린 장벽이 무너졌다. 1991년에는 소비에트 연방이 해체됐다. 절대 빈곤에서의 탈출, 소득 수준의 향상, 부의 양극화에 대한 문제 제기, 인권에 대한 인식, 환경 파괴와 오염에 대한 우려, 인터넷의 보급, 세계화와 민주화의 진전이 비슷한 시기에 이루어졌다.

선후 관계를 정확히 따지기는 어렵지만, 이러한 사회의 변화는 시민의 의식에 큰 영향을 미쳤다. 정부가 인권을 보호하기보다 탄압하고, 대기업이 환경을 개선하기보다 파괴하고 있다는 것을 깨달은 시민들은 직접 문제 해결에 나섰다. 그 결과로 1970~1980년대 전 세계에서는 비정부 기구(NGO), 비영리 기구(NPO)로 불리는 시민 단체가 급증했다. 유럽과 미국, 남미에 각각 100만 개, 인도에 200만 개가 설립됐고, 한국에서도 2만 개가 만들어졌다. 종교 단체나 자선 단체부터 인권 단체, 사회사업 단체, 예술 단체, 정치 단체, 환경 단체 등으로 분야도 다양했다. 가히 폭발적인 시민 혁명이라고 할 만한 시기였다.

이제 사회에는 정부가 담당하는 퍼블릭 섹터와 대기업의 비즈니스 섹터 이외에 제3의 섹터로서 시민의 영역이 형성되었다.[1]

시장으로 사회적 문제를 해결하라

수많은 시민 단체 중에서도 독특한 단체들이 있었다. 이들은 다른 시민 단체와 마찬가지로 정부나 대기업이 해결에 실패한, 혹은 소홀히 하고 있는 사회적 문제에 집중하면서 해결의 동력으로 시장을 활용했다. 사회 변화를 추구하는 혁신가들의 네트워크인 아쇼카(Ashoka) 재단 설립자 빌 드레이튼(Bill Drayton)은 이들을 사회적 기업가(social entrepreneur)라고 불렀다.[2]

사회적 기업가는 동양과 서양, 후진국과 선진국 가릴 것 없이, 사회 문제가 있는 곳이라면 어디에나 등장한다. 방글라데시의 가난한 여성들에게 무담보 소액 대출(micro finance) 사업을 벌인 무하마드 유누스(Muhammad Yunus) 박사는 사회적 기업가의 대표적인 예다. 방글라데시에서 경제학 교수로 일했던 그는 1983년 그라민 은행(Grameen Bank)을 창업했는데, 이 은행은 빈곤층 여성 900만 명에게 담보 없이 소액의 돈을 대출해 주었다. 여성들은 그 돈으로 작은 사업을 시작하여 새로운 인생을 시작할 수 있었다. 대출받은 여성 대부분은 원금과 이자를 갚았다.[3]

미국의 영화배우 로버트 레드포드(Robert Redford) 역시 사회적 기업가다. 로버트 레드포드는 영화 《내일을 향해 쏴라(Butch Cassidy And The Sundance Kid)》의 수익으로 독립 영화 연구소 선댄스 인스티튜트(Sundance Institute)를 설립했다. 선댄스 인스티튜트는 폭력, 섹스가 난무하는 할리우드의 상업적 영화 문화에 대항해 대중 예술의 다양성을 키우고 재능 있는 신진 영화인들을 발굴하는 역할을 자임했다. 연구소가 주최하는 선댄스 영화제(Sundance Film Festival)는 영화인들과 데뷔를 꿈꾸는 지망생들이 관객과 만나는 창구로 자리 잡았다.[4]

적정 기술 분야의 대부인 폴 폴락(Paul Polak)은 23년의 정신과 의사 경력을 뒤로하고 세계 각지의 빈곤 국가를 돕는 실용 기술을 개발하고 있다. 해당 지역의 경제적, 문화적 조건에 적합한 적정 기술을 보급하는 국제개발기업(International Development Enterprises·IDE)을 설립해 많은 사람들이 가난에서 벗어날 수 있도록 돕고 있다. IDE가 개발한 25달러(2만 8000원)짜리 페달 펌프, 최저 3달러(3400원)짜리 관개 시스템은 1900만 명 농부들의 삶을 바꿔 놓았다.[5]

1980년대 사회적 기업가들이 창업, 운영한 소셜 엔터프라이즈는 비영리였다. 대부분 무상으로 재정을 투입했고 투자라기보다는 박애(philanthropy)의 영역에 있었다. 폴 폴락의 IDE는 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠(Bill Gates)가 이끄는 빌 앤드 멜린다 게이츠(Bill & Melinda Gates) 재단에서 4000만 달러(450억 원)가 넘는 무상 지원금을 받았다. 대가 없는 지원은 투자와는 성격이 다르다. 투자는 원금을 회수하는 것은 물론 추가적인 수익까지 기대하기 때문이다.

비즈니스로 좋은 세상을 만들다

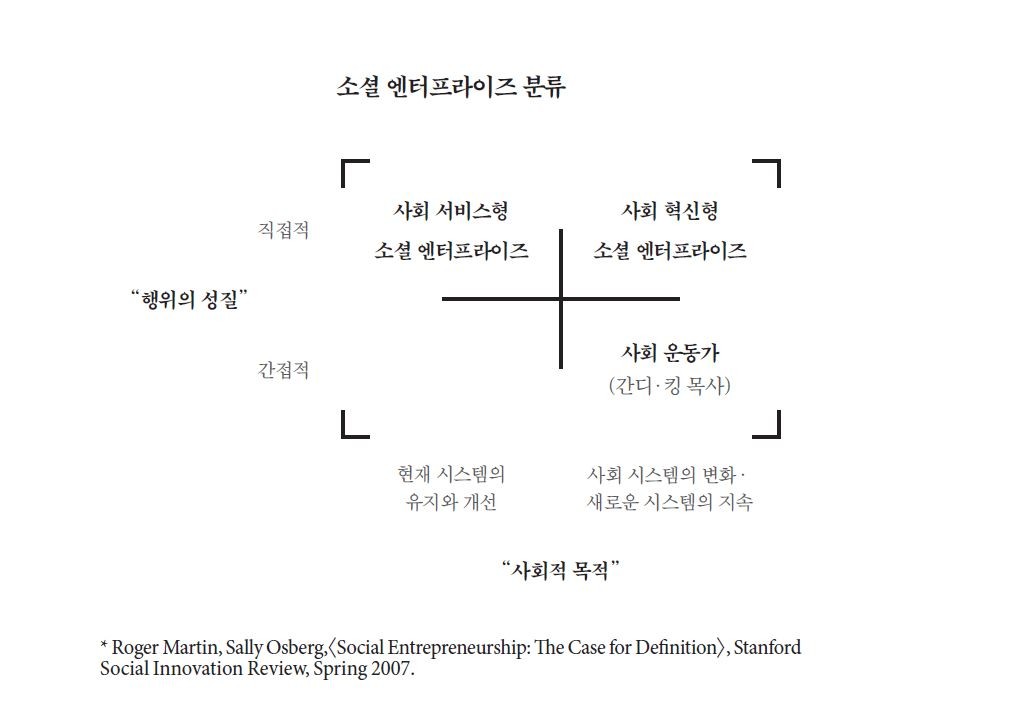

소셜 엔터프라이즈는 사회의 변화를 위해 직접적인 액션을 취한다는 점에서 간접적 활동을 벌이는 사회 운동과는 다르다. 소셜 엔터프라이즈는 ‘비즈니스를 통해 좋은 세상을 만든다’는 목표로 운영되는 사업체다. 환경적 가치를 포함한 사회적 가치와 재무적 가치를 함께 추구하는 가치 통합의 방식이다. 소셜 엔터프라이즈는 크게 사회 서비스형과 사회 혁신형으로 나눌 수 있다. 사회 서비스형은 사회적 고통의 경감을, 사회 혁신형은 사회적 고통의 제거를 목적으로 한다.

사회 서비스형은 사회 취약 계층에 일자리를 제공한다. 무조건적 지원이 아니라 일을 해서 돈을 벌 수 있는 기회를 주고자 한다. 사회 서비스형의 모범적인 예로는 사회복지법인 레인보우를 들 수 있다. 레인보우는 중증 지적 장애인 50명을 고용해 서울 근교 공장에서 과자를 생산, 판매한다. 사업 활동을 통해 장애인의 삶의 질을 개선하는 것이 사업의 목적이다.

우리나라에서는 2007년 제정된 사회적 기업 육성법에 따라 인증받은 사회적 기업이 일정 기간 인건비 보조금을 지원받는다. 사회 서비스형은 사회적 필요를 충족시킨다는 점에서 가치가 있다. 다만 재무적 수익은 제한적이다.

레인보우를 예로 들면, 중증 장애인 고용이라는 사회적 가치와 과자 생산 판매에서 발생하는 재무적 수익은 유기적으로 통합되어 있지 않다. 레인보우의 과자는 과자로서 시장에서 판매될 뿐, 장애인이 만든 과자이기 때문에 판매되는 것은 아니다. 장애인의 고용이 사업 이익의 원천이 아닌 것이다. 결국 레인보우의 비즈니스 모델은 시장에서 복제(replicable), 확장(scalable), 지속(sustainable) 가능한 형태가 되기에는 한계가 있다.

그러나 사회 서비스형 기업은 혁신형 소셜 엔터프라이즈로 발전할 토양이 되기도 한다. 사회 서비스가 혁신형 소셜 엔터프라이즈로 발전한 전통적 사례가 나이팅게일(Nightingale)의 간호 혁명이다. 열악한 환경에서 환자들을 돌봐야 했던 영국의 여성 노동자들은 나이팅게일의 간호 혁명으로 현대의 전문직 간호사가 되었다. 혁신을 통해 간호학이라는 새로운 사회 시스템을 만들어 낸 것이다. 나이팅게일이 세운 현대적 간호 학교 시스템은 전 세계적으로 복제되고 확장되었고 여전히 지속 가능하다.

사회 서비스형에 혁신을 도입한 대표적 사례로 프랑스의 그룹(Groupe) SOS를 들 수 있다. 그룹 SOS는 사회 서비스와 혁신이 결합한 하이브리드형 소셜 엔터프라이즈의 성공 모델을 보여 준다. 1984년 설립된 이후 지금까지 수십 년에 걸쳐 보건, 주택, 실업, 아동 권익과 교육부터 지속 가능 발전 및 공정 무역에 이르기까지 다양한 사회적 이슈들을 해결하기 위해 혁신적이고 효과적인 비즈니스 모델을 개발해 왔다. 그룹 SOS의 사업은 청소년, 고용, 보건, 사회 연대, 노인 복지의 다섯 부문으로 나뉜다. 현재 1만 명이 넘는 종업원, 100만 명 이상의 수혜자, 7억 5000만 달러(8445억 원)의 연 매출, 44개의 계열사, 국내외 300개의 시설을 보유한 소셜 엔터프라이즈 집단으로 성장했다.

그룹 SOS는 사회적 이슈를 해결하는 과정에서 불필요한 비용 구조를 찾아내고 절감해 부(wealth)를 창출하고, 이를 다시 사회적 투자로 전환하는 혁신적 방법을 개발해 왔다. 급여 격차의 통제, 주주 이익의 배제, 이익의 재투자라는 새로운 사업체 경영 방식으로 강력한 사회적 임팩트를 일으키는 동시에 영속적인 경제 활동이 가능한 견실한 사회적 기관을 만들어 냈다.

그룹 SOS에는 그룹에 속한 청년 또는 사회 소외 계층을 고용하여 일자리를 창출하는 고용 통합형 소셜 엔터프라이즈(Work Integaration Social Enterprise), 와이즈(WISE)가 있다. 이벤트 홀을 운영하는 뤼진(L’Usine), 공정 무역 식자재를 사용하는 사회적 케이터링 업체인 테 트레퇴르 에티크(Té Traiteur Ethique), 그리고 공정 무역 상품 매장인 알테르문디(Altermundi) 등이다.

사회 서비스형 또는 하이브리드형 소셜 엔터프라이즈에 대한 투자는 재무적 수익보다는 사회적 가치에 대한 지지를 목표로 한다. 이러한 투자를 임팩트 우선(impact first) 투자로 분류할 수 있다.

반면 사회 혁신형 소셜 엔터프라이즈는 사회 변화를 위해 시장의 힘을 활용한다. 창업 단계의 사회 혁신형 소셜 엔터프라이즈를 소셜 벤처라고 부른다. 취약 계층을 고용하는 형태의 사회 서비스형 소셜 엔터프라이즈가 생선 잡는 법을 알려 주는 식이라면, 소셜 벤처는 생선 잡는 방법의 교습을 넘어 수산업 전체를 바꾸는 것을 목표로 삼는다. 사회 문제의 뿌리를 제거해서 사회의 고통을 근본적으로 해결하려는 것이 이들의 비전이다.

방글라데시의 유누스 박사가 창업한 그라민 은행의 무담보 소액 대출 사업은 금융 분야의 혁신형 소셜 엔터프라이즈다. 이 사업에서는 재무적 수익을 일으키는 소액 대출 사업과 사회적 수익인 여성의 빈곤 탈출이 유기적으로 관계를 맺고 있다. 그라민 은행의 소액 대출 사업 모델은 전 세계적으로 복제되고 확장되었다. 그라민 은행은 비영리 기구로 출발했지만 각국으로 확산된 소액 대출 사업 대부분은 이익을 추구하는 기업 형태로 지속 가능하게 발전했다.

현대적인 혁신형 소셜 엔터프라이즈의 특징은 사회적 수익인 임팩트와 더불어 재무적 이익도 유기적으로 창출해 낸다는 것이다. 멕시코의 소액 대출 소셜 벤처인 콤파타모스(Compartamos)는 2007년 기업 공개(IPO) 당시 시가 총액이 15억 달러(1조 6890억 원)에 달했다. 투자자들은 13 대 1의 경쟁률을 뚫어야 이 회사 주식을 살 수 있었다. 1990년에 창업한 이 회사는 초기 10년간은 비영리 단체였는데, 이때 투자한 기관들은 투자 원금의 250배가 넘는 매매 차익을 올렸다.

아프리카 수단의 모바일 전화 서비스 소셜 벤처인 셀텔 아프리카(Celtel Africa)는 아프리카 주민들의 생활과 사업 방식을 바꿔 놓았다. 1998년 미국에서 엔지니어로 일하다 고향 수단으로 돌아온 모하메드 이브라힘(Mohammed Ibrahim)은 아무도 모바일 전화를 사용하지 않던 시기에 주민들의 생활 개선을 목표로 모바일 통신 사업을 시작했다. 미국과 유럽의 투자자 대부분이 이 회사의 사업 모델을 외면했지만, 런던의 벤처 캐피털 CDC는 2250만 달러(253억 원)를 투자했다. 셀텔 아프리카는 연 매출 10억 달러(1조 1260억 원) 이상의 사업체로 성장했고, 2005년 쿠웨이트의 모바일 기업 MTC에 34억 달러(3조 8284억 원)에 매각됐다. CDC는 보유하고 있던 지분 0.3퍼센트를 3억 달러(3378억 원)에 팔았다.[6]

콤파타모스와 셀텔의 성공을 두고 가난한 사람들을 상대로 엄청난 돈을 버는 것이 과연 옳은 일이냐는 비판도 제기됐다. 그러나 두 기업이 멕시코와 아프리카의 수많은 주민들에게 경제적 도움을 주었고 생활 개선이라는 큰 규모의 사회적 수익, 즉 임팩트를 창출해 냈다는 점에는 이견이 없다.

기업 공개 이후의 콤파타모스와 매각 이후의 셀텔이 창업 당시의 사회적 미션을 유지할 수 있을까 하는 의문도 있다. 그러나 두 기업 모두 사회적 가치와 재무적 이익이 통합되어 있어 주민 생활 개선이라는 사회적 가치를 무시한다면 수익도 하락할 수밖에 없는 사업 구조를 갖고 있다. 기업의 수익 창출을 위해서라도 사회적 미션을 유지해야 하는 것이다. 그래서 사회 혁신형 소셜 엔터프라이즈는 대부분 사회적 미션과 재무적 이익이 유기적으로 연계·통합되어 있다.

혁신형 소셜 엔터프라이즈 또는 소셜 벤처에 대한 투자는 특정한 사회적 미션에 대한 투자로서, 재무적으로는 경쟁적 시장 수익률을 추구한다. 이러한 임팩트 투자를 테마 투자(thematic investing)로 분류한다.

그러나 사회 서비스형 기업은 혁신형 소셜 엔터프라이즈로 발전할 토양이 되기도 한다. 사회 서비스가 혁신형 소셜 엔터프라이즈로 발전한 전통적 사례가 나이팅게일(Nightingale)의 간호 혁명이다. 열악한 환경에서 환자들을 돌봐야 했던 영국의 여성 노동자들은 나이팅게일의 간호 혁명으로 현대의 전문직 간호사가 되었다. 혁신을 통해 간호학이라는 새로운 사회 시스템을 만들어 낸 것이다. 나이팅게일이 세운 현대적 간호 학교 시스템은 전 세계적으로 복제되고 확장되었고 여전히 지속 가능하다.

사회 서비스형에 혁신을 도입한 대표적 사례로 프랑스의 그룹(Groupe) SOS를 들 수 있다. 그룹 SOS는 사회 서비스와 혁신이 결합한 하이브리드형 소셜 엔터프라이즈의 성공 모델을 보여 준다. 1984년 설립된 이후 지금까지 수십 년에 걸쳐 보건, 주택, 실업, 아동 권익과 교육부터 지속 가능 발전 및 공정 무역에 이르기까지 다양한 사회적 이슈들을 해결하기 위해 혁신적이고 효과적인 비즈니스 모델을 개발해 왔다. 그룹 SOS의 사업은 청소년, 고용, 보건, 사회 연대, 노인 복지의 다섯 부문으로 나뉜다. 현재 1만 명이 넘는 종업원, 100만 명 이상의 수혜자, 7억 5000만 달러(8445억 원)의 연 매출, 44개의 계열사, 국내외 300개의 시설을 보유한 소셜 엔터프라이즈 집단으로 성장했다.

그룹 SOS는 사회적 이슈를 해결하는 과정에서 불필요한 비용 구조를 찾아내고 절감해 부(wealth)를 창출하고, 이를 다시 사회적 투자로 전환하는 혁신적 방법을 개발해 왔다. 급여 격차의 통제, 주주 이익의 배제, 이익의 재투자라는 새로운 사업체 경영 방식으로 강력한 사회적 임팩트를 일으키는 동시에 영속적인 경제 활동이 가능한 견실한 사회적 기관을 만들어 냈다.

그룹 SOS에는 그룹에 속한 청년 또는 사회 소외 계층을 고용하여 일자리를 창출하는 고용 통합형 소셜 엔터프라이즈(Work Integaration Social Enterprise), 와이즈(WISE)가 있다. 이벤트 홀을 운영하는 뤼진(L’Usine), 공정 무역 식자재를 사용하는 사회적 케이터링 업체인 테 트레퇴르 에티크(Té Traiteur Ethique), 그리고 공정 무역 상품 매장인 알테르문디(Altermundi) 등이다.

사회 서비스형 또는 하이브리드형 소셜 엔터프라이즈에 대한 투자는 재무적 수익보다는 사회적 가치에 대한 지지를 목표로 한다. 이러한 투자를 임팩트 우선(impact first) 투자로 분류할 수 있다.

반면 사회 혁신형 소셜 엔터프라이즈는 사회 변화를 위해 시장의 힘을 활용한다. 창업 단계의 사회 혁신형 소셜 엔터프라이즈를 소셜 벤처라고 부른다. 취약 계층을 고용하는 형태의 사회 서비스형 소셜 엔터프라이즈가 생선 잡는 법을 알려 주는 식이라면, 소셜 벤처는 생선 잡는 방법의 교습을 넘어 수산업 전체를 바꾸는 것을 목표로 삼는다. 사회 문제의 뿌리를 제거해서 사회의 고통을 근본적으로 해결하려는 것이 이들의 비전이다.

방글라데시의 유누스 박사가 창업한 그라민 은행의 무담보 소액 대출 사업은 금융 분야의 혁신형 소셜 엔터프라이즈다. 이 사업에서는 재무적 수익을 일으키는 소액 대출 사업과 사회적 수익인 여성의 빈곤 탈출이 유기적으로 관계를 맺고 있다. 그라민 은행의 소액 대출 사업 모델은 전 세계적으로 복제되고 확장되었다. 그라민 은행은 비영리 기구로 출발했지만 각국으로 확산된 소액 대출 사업 대부분은 이익을 추구하는 기업 형태로 지속 가능하게 발전했다.

현대적인 혁신형 소셜 엔터프라이즈의 특징은 사회적 수익인 임팩트와 더불어 재무적 이익도 유기적으로 창출해 낸다는 것이다. 멕시코의 소액 대출 소셜 벤처인 콤파타모스(Compartamos)는 2007년 기업 공개(IPO) 당시 시가 총액이 15억 달러(1조 6890억 원)에 달했다. 투자자들은 13 대 1의 경쟁률을 뚫어야 이 회사 주식을 살 수 있었다. 1990년에 창업한 이 회사는 초기 10년간은 비영리 단체였는데, 이때 투자한 기관들은 투자 원금의 250배가 넘는 매매 차익을 올렸다.

아프리카 수단의 모바일 전화 서비스 소셜 벤처인 셀텔 아프리카(Celtel Africa)는 아프리카 주민들의 생활과 사업 방식을 바꿔 놓았다. 1998년 미국에서 엔지니어로 일하다 고향 수단으로 돌아온 모하메드 이브라힘(Mohammed Ibrahim)은 아무도 모바일 전화를 사용하지 않던 시기에 주민들의 생활 개선을 목표로 모바일 통신 사업을 시작했다. 미국과 유럽의 투자자 대부분이 이 회사의 사업 모델을 외면했지만, 런던의 벤처 캐피털 CDC는 2250만 달러(253억 원)를 투자했다. 셀텔 아프리카는 연 매출 10억 달러(1조 1260억 원) 이상의 사업체로 성장했고, 2005년 쿠웨이트의 모바일 기업 MTC에 34억 달러(3조 8284억 원)에 매각됐다. CDC는 보유하고 있던 지분 0.3퍼센트를 3억 달러(3378억 원)에 팔았다.[6]

콤파타모스와 셀텔의 성공을 두고 가난한 사람들을 상대로 엄청난 돈을 버는 것이 과연 옳은 일이냐는 비판도 제기됐다. 그러나 두 기업이 멕시코와 아프리카의 수많은 주민들에게 경제적 도움을 주었고 생활 개선이라는 큰 규모의 사회적 수익, 즉 임팩트를 창출해 냈다는 점에는 이견이 없다.

기업 공개 이후의 콤파타모스와 매각 이후의 셀텔이 창업 당시의 사회적 미션을 유지할 수 있을까 하는 의문도 있다. 그러나 두 기업 모두 사회적 가치와 재무적 이익이 통합되어 있어 주민 생활 개선이라는 사회적 가치를 무시한다면 수익도 하락할 수밖에 없는 사업 구조를 갖고 있다. 기업의 수익 창출을 위해서라도 사회적 미션을 유지해야 하는 것이다. 그래서 사회 혁신형 소셜 엔터프라이즈는 대부분 사회적 미션과 재무적 이익이 유기적으로 연계·통합되어 있다.

혁신형 소셜 엔터프라이즈 또는 소셜 벤처에 대한 투자는 특정한 사회적 미션에 대한 투자로서, 재무적으로는 경쟁적 시장 수익률을 추구한다. 이러한 임팩트 투자를 테마 투자(thematic investing)로 분류한다.

사업과 사회의 올바른 관계

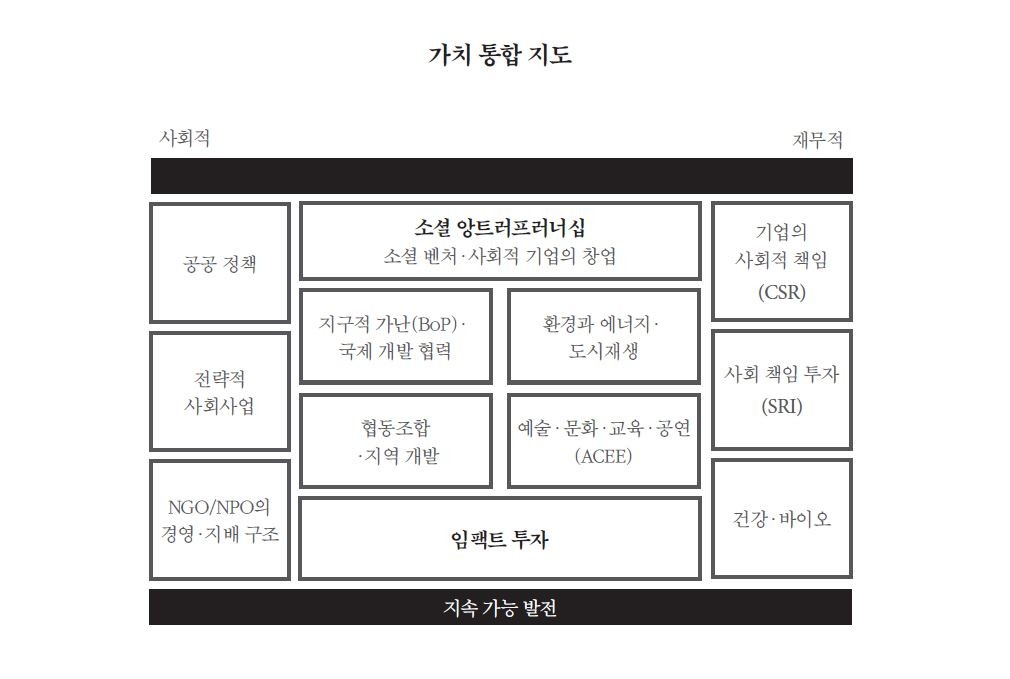

가치 통합 지도(blended value map)에서 사회적 수익과 재무적 수익을 양쪽 끝에 두고 두 가치의 통합 양상을 펼쳐 보면 가치 통합 스펙트럼(blended value spectrum)을 확인할 수 있다. 가치 통합 스펙트럼상의 여러 가지 사회 경제적 활동들과 그 활동의 주체들을 총칭하여 광의의 소셜 엔터프라이즈라고 한다. 광의의 소셜 엔터프라이즈는 사업과 사회의 올바른 관계에 관한 관점을 반영하고 있다.[7]

이러한 광의의 소셜 엔터프라이즈에는 기업의 사회적 책임(CSR)·공유 가치 창출(CSV)[8], 소셜 앙트러프러너십과 소셜 벤처·소셜 엔터프라이즈, 환경과 에너지, 도시 재생, 건강과 바이오, 지구적 가난과 국제 개발 협력, 마을 기업·협동조합 등의 사회적 경제, 예술·문화·교육·공연, 전략적 사회사업(strategic philanthropy), NGO·NPO의 경영과 지배 구조 등 가치 통합이 필요하고, 잘 적용되는 분야들이 포함된다.

하버드대 경영대학원의 소셜 엔터프라이즈 이니셔티브나 컬럼비아대 경영대학원의 소셜 엔터프라이즈 프로그램에서 소셜 엔터프라이즈라는 용어는 광의로 쓰인다. 이들 경영대학원에서 가르치는 소셜 엔터프라이즈 커리큘럼은 광의의 소셜 엔터프라이즈에 관한 것이다.

최근에는 초창기 소셜 벤처들이 중견 기업 또는 대기업으로 성장하여 소액 금융 대출, 도시 재생, 환경과 에너지, 건강·바이오 분야 등에서 혁신을 통해 사회적 수익과 재무적 이익을 동시에 만들어 내고 있다. 이들에 대한 임팩트 투자는 테마 투자로 분류할 수 있다.

또 CSR, CSV가 기업의 핵심 전략에 통합되면서 상장 대기업들도 소셜 엔터프라이즈로 변신하고 있다. 이에 따라 사회적 가치를 추구하는 상장 기업에 대한 투자인 사회 책임 투자도 임팩트 투자라는 큰 조류에 합류하고 있다.

이러한 광의의 소셜 엔터프라이즈에는 기업의 사회적 책임(CSR)·공유 가치 창출(CSV)[8], 소셜 앙트러프러너십과 소셜 벤처·소셜 엔터프라이즈, 환경과 에너지, 도시 재생, 건강과 바이오, 지구적 가난과 국제 개발 협력, 마을 기업·협동조합 등의 사회적 경제, 예술·문화·교육·공연, 전략적 사회사업(strategic philanthropy), NGO·NPO의 경영과 지배 구조 등 가치 통합이 필요하고, 잘 적용되는 분야들이 포함된다.

하버드대 경영대학원의 소셜 엔터프라이즈 이니셔티브나 컬럼비아대 경영대학원의 소셜 엔터프라이즈 프로그램에서 소셜 엔터프라이즈라는 용어는 광의로 쓰인다. 이들 경영대학원에서 가르치는 소셜 엔터프라이즈 커리큘럼은 광의의 소셜 엔터프라이즈에 관한 것이다.

최근에는 초창기 소셜 벤처들이 중견 기업 또는 대기업으로 성장하여 소액 금융 대출, 도시 재생, 환경과 에너지, 건강·바이오 분야 등에서 혁신을 통해 사회적 수익과 재무적 이익을 동시에 만들어 내고 있다. 이들에 대한 임팩트 투자는 테마 투자로 분류할 수 있다.

또 CSR, CSV가 기업의 핵심 전략에 통합되면서 상장 대기업들도 소셜 엔터프라이즈로 변신하고 있다. 이에 따라 사회적 가치를 추구하는 상장 기업에 대한 투자인 사회 책임 투자도 임팩트 투자라는 큰 조류에 합류하고 있다.

[1]

David Bornstein, 《How to Change the World》, 2003.

[2]

아쇼카, www.ashoka.org.

[3]

David Bornstein, 《The Price of a Dream: The Story of the Grameen Bank》, 1996.

[4]

Roger Martin and Sally Osberg, 〈Social Entrepreneurship: The Case for Definition〉, Stanford Social Innovation Review, Spring 2007.

[5]

Paul Polak, 《Out of Poverty》, 2008.

[6]

Antony Bugg-Levine and Jed Emerson, 《Impact Investing: Transforming How We Make Money While Making a Difference》, 2011.

[7]

Jed Emerson and Project Team, 〈The Blended Value Map〉, Social Enterprise Initiative, Harvard Business School, 2003.

[8]

Michael Porter and Mark R. Kramer, 〈Creating Shared Value〉, 《Harvard Business Review》, 2011.