추천 콘텐츠

인터넷 세상에 연결되는 대가로 우리 데이터를 내놓는다는 걸 알았지만 우리는 신경 쓰지 않았다. 그런데 구글의 주요 고객에 국방부와 정보기관이 포함되어 있다는 사실이 밝혀졌다.

우리는 인터넷에 둘러싸여 있다. 인터넷은 현대 세계를 에워싸는 거대하면서도 보이지 않는 윤곽처럼 현대적 삶을 중개한다. 도망칠 곳은 없다. 래리 페이지(Larry Page)와 세르게이 브린(Sergey Brin)이 1998년 구글을 창업했을 때 예리하게 파악했듯, 사람들이 온라인에서 하는 모든 행동에는 데이터라는 흔적이 남는다. 이 흔적들은 제대로 저장해서 사용할 경우 개인적 차원뿐 아니라 더 큰 문화적, 경제적, 정치적 경향을 읽어 낼 통찰력을 제공하는 정보의 보고가 된다.

구글은 이런 통찰력을 충분히 활용함과 동시에 사람들이 남겨 놓은 데이터로 비즈니스를 구축한 최초의 인터넷 회사였다. 하지만 유일함은 오래가지 않았다. 이내 간단한 앱에서부터 거대 플랫폼에 이르기까지 온갖 곳에서 이런 일이 벌어졌다.

시야를 넓혀 크게 보면 우버, 아마존, 페이스북, 이베이, 틴더, 애플, 리프트, 포스퀘어, 에어비앤비, 스포티파이, 인스타그램, 트위터, 앵그리 버즈 같은 기업들이 너나 할 것 없이 우리 컴퓨터와 휴대폰을 기업 소유의 거대한 감시 네트워크에 연결된 도청기로 바꿔 버렸다는 사실을 알 수 있다. 어딜 가는지, 뭘 하는지, 무슨 말을 하는지, 누구에게 말하는지, 누굴 만나는지, 이런 모든 것이 기록되다가 적당한 때에 유용하게 활용된다. 구글, 애플, 페이스북은 이용자가 누구에게도 말하지 않았지만 그녀가 낙태 클리닉을 찾아갔다는 사실을 안다. 휴대폰에 설치된 GPS는 거짓말을 하지 않으니까. 하룻밤 정사와 불륜 여부도 식은 죽 먹기로 알아낸다. 예전에 한 번도 만난 적 없던 스마트폰 두 대가 별안간 술집에서 마주치더니 길을 건너 도시 저쪽 아파트로 들어가서는 밤새 같이 있다가 아침에 헤어지니까.

그들은 우리가 가장 가까운 지인에게조차 숨기는 것들도 속속들이 안다. 현대의 인터넷 생태계에서는 이런 식의 사생활 감시가 표준이다. 이런 감시는 우리가 숨쉬는 공기만큼이나 알아챌 수 없고 눈에 띄지도 않는다. 데이터에 목말라하는 이런 고도의 네트워크 환경에서 활동 범위와 편재성 면에서 구글은 단연 우위를 차지하고 있다.

인터넷이 팽창하면서 구글도 성장했다. 어떤 서비스를 구축하든 어떤 시장에 진입하든 감시와 예측이 비즈니스에 적용되었다. 구글의 시스템을 통과하는 데이터의 총량은 믿기 어려울 정도다. 2016년 말 구글의 안드로이드 운영 체제는 전 세계 스마트폰 신제품의 82퍼센트에 장착되었고, 전 세계 안드로이드 이용자는 2017년 중반에 20억 명을 넘겼다.

구글은 매일 수억 건의 검색과 유튜브 동영상 재생을 처리하고 있으며, 지메일 이용자는 10억 명에 달한다. 이는 구글이 전 세계 대부분의 이메일에 대한 접근 권한을 가졌다는 뜻이다. 몇몇 분석가들은 북미 대륙의 인터넷 트래픽 중 25퍼센트가 구글의 서버를 통과한다고 추산한다. 구글은 그저 인터넷에 연결된 회사가 아니다. 구글 자체가 인터넷이다.

구글은 완전히 새로운 형태의 사업 방식을 개척했다. 사람들은 서비스 이용 대금을 돈 대신 데이터로 지불한다. 소비자들에게 제공하는 서비스는 사람들의 데이터를 확보하고 그들의 관심을 잡기 위한 미끼에 불과하다. 그리고 그 관심은 계약을 맺은 광고주에게 팔려 나간다. 구글은 자신들의 제국을 성장시키는 데 데이터를 사용해 왔다. 2018년 초 현재, 구글의 모기업인 알파벳(Alphabet)에 고용된 8만 5050명의 직원은 전 세계 50개국 70곳 이상의 사무실에서 일하고 있다. 알파벳의 시가 총액은 2017년 말 기준 7270억 달러(821조 1465억 원)에 달한다. 애플에 이어 세계에서 두 번째로 가치가 높은 기업이다. 알파벳의 2018년 1/4분기 영업 이익은 94억 달러(10조 6173억 원)였다.

한편 다른 인터넷 기업들은 생존을 위해 구글에 의존한다. 스냅챗, 트위터, 페이스북, 리프트, 우버 모두 세상 어디에나 있는 구글의 모바일 운영 시스템 위에 수십억 달러 규모의 사업을 구축하고 있다. 구글은 게이트 키퍼(gate keeper) 역할을 하며 그들의 성공에서 이익을 얻는다. 더 많은 사람들이 모바일 기기를 쓸수록 더 많은 데이터를 얻는다.

구글이 알고 있는 건 뭘까? 구글이 추측할 수 있는 건 뭘까? 아마 모든 것이 아닐까 싶다. “언젠가는 일어나게 될 일 중 하나가 뭐냐 하면…… 우리가 (검색을 하려고) 타이핑을 할 필요가 전혀 없게 된다는 겁니다.” 2010년 구글의 전 CEO 에릭 슈미트(Eric Schmidt)가 그렇게 털어놓은 적이 있었다. “왜냐하면 우리는 사람들이 어디 있는지 아니까요. 어디 있었는지도 알고. 뭘 생각하고 있는지도 어느 정도는 압니다.” 그러고는 덧붙였다. “한 번은 우리가 주식 시장을 예측해 볼 수도 있지 않을까 하는 대화를 나눈 적이 있습니다. 그러다가 그건 불법이라는 결론을 내렸어요. 그래서 중단했죠.”

구글이 이제 더 이상 깜찍한 스타트업이 아니라 나름의 정치적 지향점을 갖추고 주주들의 이익을 극대화하는 임무를 띤 강력한 전 지구적 기업이라는 사실을 감안하면 섬뜩한 생각이다. 필립 모리스(Philip Morris), 골드만 삭스(Goldman Sachs), 아니면 록히드 마틴(Lockheed Martin)[1] 같은 방위 산업체가 구글과 같은 정보 접근 권한을 갖고 있다고 상상해 보라.

브린과 페이지는 구글을 창립한 지 얼마 지나지 않아 자신들의 과업을 보다 큰 맥락에서 보기 시작했다. 그들은 그저 검색 엔진이나 표적형 광고 사업을 구축하려는 게 아니었다. 그들은 누구나 쉽게 접근하고 이용할 수 있도록 전 세계의 정보를 조직하고 있었다. 그 비전에는 펜타곤(Pentagon·미국 국방부)도 포함되어 있었다.

구글이 소비자 인터넷을 지배하게 되면서 그간 사람들의 관심을 거의 끌지 못했던 이 회사의 또 다른 일면이 드러났다. 구글이 정부와 계약을 맺고 있다는 사실 말이다. 밝혀진 바에 따르면 구글이 사람들의 삶을 감시하고 그들의 데이터를 확보하기 위해 배포하는 것과 동일한 플랫폼과 서비스가 국방부, 정보기관, 경찰서, 학교를 포함한 미국 정부의 광범위한 영역을 운영하는 데 사용될 수 있다. 구글이 이렇게 탈바꿈할 수 있었던 결정적 계기는 현재 ‘구글 어스(Google Earth)’라는 이름으로 알려져 있는 작은 스타트업에서 비롯했다.

2003년, 샌프란시스코에 기반을 둔 키홀(Keyhole)이라는 이름의 주식회사는 궁지에 몰려 있었다. 1960년대에 미국 중앙 정보국(Central Intelligence Agency·CIA)이 만든 비밀 정찰 위성인 ‘키홀(Keyhole)’을 연상시키는 이름을 가진 이 회사는 2년 전 비디오 게임 기업에서 독립한 작은 업체로 출발했다. 회사의 CEO 존 한케(John Hanke)는 닐 스티븐슨(Neal Stephenson)의 소설 《스노 크래시(Snow Crash)》[2]에서 사업에 대한 영감을 얻었다고 기자들에게 말했다. 컬트 SF인 이 작품에서 주인공은 ‘중앙 정보 기업(Central Intelligence Corporation)’이 만든 ‘플래닛 어스(Planet Earth)’라는 가상 현실 프로그램에 접근하는데, 책에 묘사된 바에 따르면 이 프로그램은 “그것이 소유하고 있는 모든 공간 정보를, 즉 지도, 날씨 데이터, 건축 계획, 위성 감시 자료들을 전부 다 추적하도록” 제작된 것이었다.

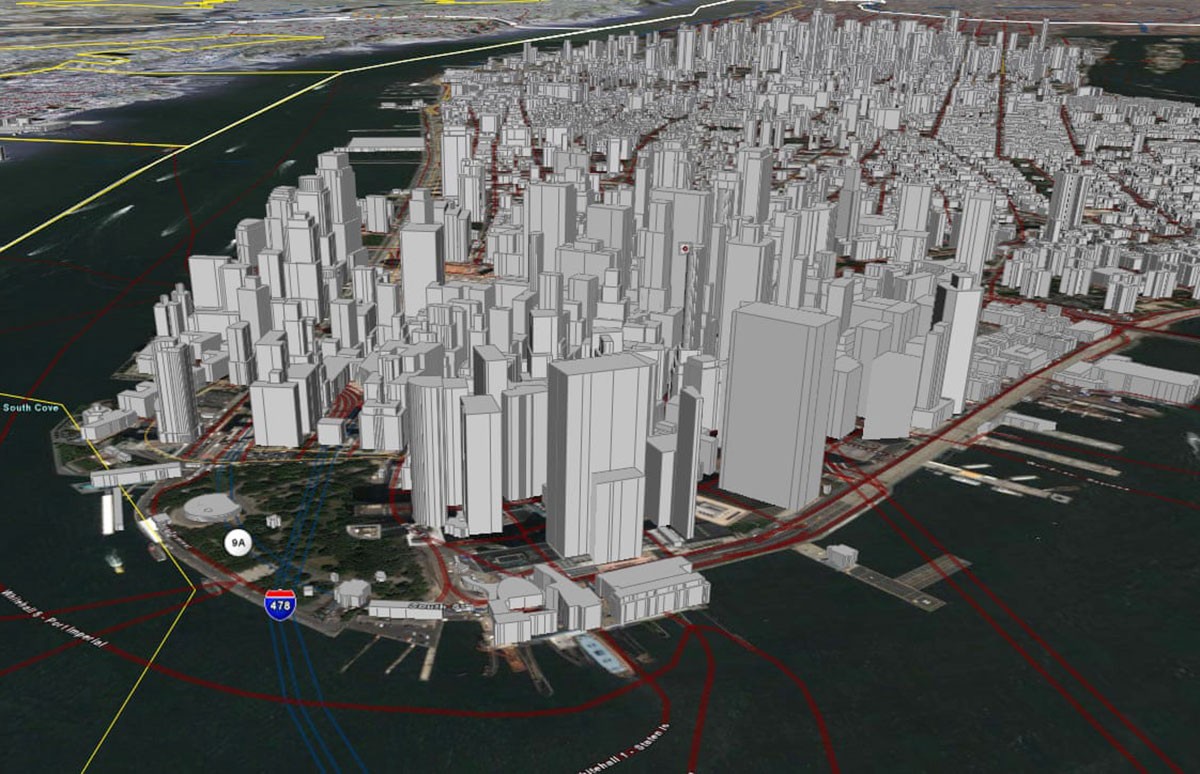

키홀은 비디오 게임 테크놀로지 분야에 뿌리를 두고 있지만, 그 기술을 현실 세계에 적용했다. 위성 사진과 항공 사진을 합쳐서 매끄러운 3차원 컴퓨터 모델로 만드는 프로그램을 개발했는데, 마치 가상 현실 세계에 있는 것처럼 지구를 탐험할 수 있었다. 누구나 인터넷에 연결만 되어 있으면 세상 모든 곳을 가상으로 날아다닐 수 있게 해주는 혁신적인 제품이었다. 회사의 유일한 문제는 타이밍이 좀 빗나갔다는 사실이었다. 키홀은 실리콘밸리에 닷컴 버블이 터졌을 때 사업을 시작했다. 돈줄이 말라붙었고, 키홀은 살아남기 위해 발버둥 쳐야 했다. 다행히도 회사는 자신들의 사업에 영감을 준 바로 그 조직에 의해 구조되었다. 바로 CIA다.

1999년 닷컴 열풍이 절정에 달했을 때, CIA는 실리콘밸리에 ‘인큐텔(In-Q-Tel)’이라는 벤처 투자사를 설립했다. 회사의 임무는 정보기관의 수요에 부합하는 스타트업에 투자하는 것이었다. 키홀은 이 목적에 완벽히 부합하는 듯 보였다.

CIA는 키홀에 규모가 알려지지 않은 액수의 돈을 쏟아부었다. 이 투자는 2003년까지 이어졌고, 그 뒤 회사는 미 국립 지리 정보국(National Geospatial-Intelligence Agency·NGA)과 제휴를 맺었다. 국립 지리 정보국은 1만 4500명의 직원이 근무하고 50억 달러(5조 6475억 원) 규모의 예산을 처리하는 정보 조직으로서, 그들의 업무는 위성에 기반을 둔 정보를 CIA와 펜타곤에 전달하는 것이었다. NGA로도 알려진 이 정보기관의 모토는 이렇다. “지구를 알고 (…) 길을 보여 주고 (…) 세계를 이해한다.”

CIA와 NGA는 단순한 투자자가 아니었다. 그들은 고객이기도 했으며, 키홀의 가상 지도 제품을 자신들의 요구 수준에 맞도록 제작하는 데에도 관여했다. 인큐텔의 투자가 이루어지고 나서 몇 달 만에 키홀의 소프트웨어는 작전 서비스에 통합되었고, 이라크 해방 작전, 즉 사담 후세인(Saddam Hussein)을 축출하기 위한 ‘충격과 공포’ 작전이 실행되는 동안 미군을 지원하는 데 동원되었다. 정보기관은 이 ‘비디오 게임 같은’ 가상 지도의 편리함에 깊은 인상을 받았다. 그들은 또한 다른 정보에 시각 정보를 레이어로 겹칠 수 있는 기술을 높이 평가했다. 당시 지도 위에 접목되어 표시될 수 있는 상황 데이터들은 한정적이었다. 부대의 이동 상황, 무기 저장소의 위치, 실시간 기상 및 해상 상태, 가로챈 이메일과 통화 정보, 휴대폰 위치 등이었다.

키홀은 오늘날 우리가 컴퓨터와 스마트폰에서 식당, 카페, 박물관, 교통 상황, 지하철 노선도를 찾아보기 위해 디지털 지도 서비스를 사용할 때 당연히 여기는 기능들을 정보 분석가, 야전 사령관, 공군 비행사와 기타 관계자들에게 제공했다.

키홀을 마음에 들어 한 건 군 지휘관들만이 아니었다. 세르게이 브린도 좋아했다. 그는 구글 임원들에게 자기가 직접 지도 애플리케이션을 시연하겠다고 고집을 부릴 정도였다. 《와이어드》의 기사에 따르면 브린은 회사 회의에 불쑥 들어와서는 키홀 프로그램에 회의 참석자 전원의 주소를 입력한 뒤 그들의 집까지 가상으로 날아갔다고 한다.

구글이 주식을 상장한 2004년, 브린과 페이지는 CIA의 투자분을 포함한 키홀의 지분 전체를 사들였다. 그런 다음 한창 성장하고 있던 구글의 어플리케이션 플랫폼에 흡수시켰다. 마침내 키홀은 ‘구글 어스’로 거듭난다.

키홀 매입은 구글에게는 일종의 이정표였다. 순수하게 소비자만 상대하던 인터넷 기업으로 남는 것을 멈추고 미국 정부에 통합되기 시작한 순간이었다. 구글은 키홀을 인수하면서 인큐텔 임원 롭 페인터(Rob Painter)도 기용했는데, 그는 미 특수부대와 CIA뿐 아니라 레이시언(Raytheon)[3], 노스롭 그루만(Northrop Grumman)[4], 록히드 마틴 같은 주요 방위 산업체를 포함한 정보‧군납업계와 깊은 인연을 맺고 있었다. 페인터는 구글에 ‘구글 페더럴(Google Federal)’이라는 판매와 로비 전담 부서를 설립했는데, 이 부서가 위치한 버지니아주 레스턴에서 CIA 본부가 있는 랭글리까지는 차로 금방 도착할 수 있는 거리였다. 그의 업무는 수익성이 좋은 군사 정보 시장에서 구글이 한몫 챙길 수 있도록 하는 것이었다. 페인터가 관급 계약 용어를 사용해 자기 업무를 설명하는 방식에 따르면 “정보업계와 방위업계 전반에 걸친 다수의 이용자들에게 구글 엔터프라이즈가 제시하는 솔루션을 전도하고 도입하는 것”이었다.

구글은 그전에도 정보기관과 몇 건의 계약을 체결한 적이 있었다. 2003년에는 미 국가 안보국(National Security Agency·NSA)과 210만 달러(23억 7200만 원) 규모의 계약을 맺었는데, 24개 언어로 수백만 건의 문서를 조사하고 인식할 수 있는 맞춤 제작 검색 솔루션으로, 문제가 생길 경우 전화로 기술 지원을 해준다는 내용이 포함되어 있었다. 2004년에는 CIA와도 검색 계약을 체결했다. 계약 금액은 알려져 있지 않지만, CIA는 구글 로고에 있는 두 개의 ‘O’ 중 하나에 자기들 인장을 집어넣어 CIA 내부의 구글 검색 페이지를 맞춤화할 수 있도록 허가해 달라고 요청했다. “나는 영업부 직원들에게 CIA가 아무에게도 말하지 않겠다고 약속하면 승낙해도 좋다고 말했다. 프라이버시 옹호자들을 겁먹게 하고 싶지는 않았으니까.” 구글의 첫 번째 마케팅 및 브랜드 관리 이사였던 더글러스 에드워즈(Douglas Edwards)가 2011년에 펴낸 책 《운 좋은 예감: 구글 사원 번호 59번의 고백》에 나오는 대목이다. 구글이 키홀을 인수한 뒤 이런 식의 거래가 빠른 속도로 증가했고 범위도 넓어졌다.

2006년 구글 페더럴은 육군, 공군, CIA, 레이시언, 록히드 마틴에서 매니저와 영업 사원들을 대거 스카우트하면서 고용에 열을 올렸다. 로비 역량을 강화했고 민주당과 공화당 담당 요원들로 구성된 팀을 꾸렸다.

수십억 달러 규모의 초국적 기업으로 성장하면서도, 구글은 순박하고 괴짜 같은 ‘사악해지지 말자(Don’t be evil)’는 이미지를 그럭저럭 유지해 냈다. 그렇게 구글의 홍보팀이 회사를 이타주의라는 위조된 이미지로 포장하기 위해 최선을 다하는 동안, 경영진들은 인터넷 시대의 록히드 마틴이 되기 위한 공격적 전략을 추구했다. “우리는 해당 부서의 기능을 매년 세 배 이상씩 늘리고 있습니다.” 2008년에 페인터가 한 말이다. 그건 사실이었다. 내부자들이 열심히 일한 덕에, 구글은 군사 정보 계약 사업의 세계로 영역을 확장하기 시작했다.

2007년 구글은 록히드 마틴과 제휴를 맺고 NGA에서 사용할 시각 정보 시스템을 개발했다. 이 시스템은 이라크에 있는 미군 기지의 위치와 바그다드 인근의 수니파와 시아파 세력의 위치를 표시해 주었다. 두 종파 간 유혈 분쟁과 인종 청소가 벌어졌던 이 지역에서는 중요한 정보였다. 2008년에는 CIA의 ‘인텔리피디아(Intellipedia)’, 즉 NSA, CIA, FBI, 그 외 연방 기관들이 공동으로 편집하는 위키피디아식 정보 데이터베이스를 지원하는 서버와 검색 기술에 대한 운영 계약을 따냈다. 그 후 얼마 지나지 않아, 구글은 5만 명의 병사들에게 맞춤형 모바일 구글 서비스를 제공하는 계약을 미 육군과 맺었다.

구글이 미국 정보기관과 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지 보여 주는 사례가 있다. 2010년 구글은 입찰을 거치지 않고 NGA의 2700만 달러(304억 원)짜리 ‘지리 정보 시각화 서비스’ 공급 계약을 독점으로 따냈다. 이로써 구글은 미국 방위와 정보기관의 사실상 ‘눈’의 역할을 맡게 되었다. 경쟁 업체들은 NGA가 이 계약을 관례적인 입찰 과정에 부치지 않았다고 비판했지만, NSA는 자신들의 결정을 옹호하면서 선택의 여지가 없었다고 밝혔다. 몇 년 동안 구글과 함께 기밀과 1급 기밀 프로그램을 다루면서 자신들의 요구에 따라 구글 어스 기술을 구축해 왔기 때문에, 다른 회사에는 이 일을 맡길 수 없다는 것이었다.

지금껏 구글은 자신들이 계약한 사업의 범위와 세부 사항에 대해 입을 꾹 다물어 왔다. 구글은 투자자에게 보내는 분기별 실적 보고서에도 이 부문의 수익을 기재하지 않으며, 기자들에게도 총액이 얼마인지 알려 주지 않는다. 하지만 미 정부에서 보관하고 있는 연방 계약 데이터베이스와 정보 공개 청구법에 의거하여 획득한 정보, 그리고 구글이 발간한 군사 업무에 관한 보고서를 종합해 보면, 구글이 구글 검색, 구글 어스, [현재는 ‘G 스위트(G Suite)’로 알려져 있는] 구글 엔터프라이즈의 제품을 국무부를 포함한 모든 주요 국방‧정보기관에 판매해 왔다는 사실이 드러난다. 구글은 정부에 직접 판매하기도 하지만, 록히드 마틴과 사익(SAIC․Science Applications International Corporation) 같은 기존 계약자와 협력하기도 한다. 사익은 캘리포니아에 근거지를 둔 대규모 정보 사업 공급 업체로서, 전직 NSA 직원이 많이 근무하고 있어서 업계에서는 ‘NSA 서부 지부’로 불린다.

구글이 이 시장에 진출한 것은 당연한 결정이었다. 2006년 구글 페더럴이 온라인 분야에 진출했을 당시, 펜타곤은 민간 업체에게 막대한 예산을 지출하고 있었다. 그해만 해도 미국 정보 예산 600억 달러(67조 7700억 원)의 70퍼센트에 달하는 420억 달러(47조 4390억 원)가 민간 기업으로 흘러 들어갔다. 말인즉슨 돈은 정부가 내지만 실질적으로는 록히드 마틴, 레이시언, 보잉(Boeing), 벡텔(Bechtel), 부즈 앨런 해밀턴(Booz Allen Hamilton)을 비롯한 힘 있는 계약 업체가 일을 한다는 소리다. 방위 부문만 이런 게 아니다. 2017년 미국 연방 정부가 정보 기술 분야에 지출한 예산은 900억 달러(101조 6550억 원)였다. 어마어마하게 큰 시장이다. 구글이 강력한 입지를 유지하기 위해 애를 쓸 수밖에 없다. 그리고 그 노력은 이제까지 거의 매번 성공해 왔다. 구글의 제품이 업계 최고이기 때문이다.

미국 정부에 구글이 얼마나 중요한 존재가 되었는지를 보여 주는 사례가 있다. 2010년 구글이 중국 정부의 해커 집단으로 추정되는 이들에 의해 시스템이 해킹당한 뒤, 구글은 NSA와 비밀 협약을 체결한다. “NSA와의 협약에 대해 자세히 알고 있던 관계자들에 따르면, 구글은 외국 해커들에 대해 NSA가 알고 있는 정보를 얻는 대가로 자사 네트워크의 트래픽 정보를 제공하기로 합의했다.” 안보 전문 기자 셰인 해리스(Shane Harris)가 전쟁사에 관해 쓴 책 《보이지 않는 전쟁 @War》에서 밝힌 내용이다. “구글의 관점에서는 정보와 정보를 교환한 상호 거래였다. 그러나 NSA의 관점에서는 정보를 내주고 안보를 받은 것이었다.”

완벽히 들어맞는 설명이다. 구글의 서버는 펜타곤, CIA, 국무부 같은 곳에 중요한 서비스를 제공했다. 대충 몇 군데만 언급해도 이 정도다. 구글은 군사 분야의 패밀리이자 미국 사회에 없어서는 안 될 존재였다. 그러니 보호받아야 마땅했다.

구글이 군사 정보 조직하고만 일한 것은 아니었다. 구글은 민간 업무를 담당하는 연방 기관, 도시, 주, 지역 경찰서, 응급 구조대, 병원, 공립 학교, 온갖 종류의 기업과 비영리 조직을 망라하는 모든 사회 조직에 침투하려 했다. 2011년 날씨와 환경을 조사하는 정부 기관인 국립 해양 대기국(National Oceanic and Atmospheric Administration)이 거래 업체를 구글로 변경했다. 2014년에는 보스턴시가 경찰에서 교사에 이르는 7만 6000명의 직원에 대한 정보 기반 시설을 운영하는 데 구글을 도입했고, 심지어는 정부 기관의 낙후된 이메일 서비스를 구글 클라우드로 이전했다. 산림청과 연방 도로청은 구글 어스와 지메일을 사용한다.

2016년 뉴욕시는 도시 전역에 무료 와이파이 기지국을 설치하고 운영하면서 구글을 이용했다. 캘리포니아주, 네바다주, 아이오와주는 복지 사기를 예측하고 잡아내는 데 구글의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼에 의존한다. 구글은 미국 공립 학교 학생 절반 이상의 교육에도 관여하고 있다.

구글이 알고 있는 건 뭘까? 구글이 추측할 수 있는 건 뭘까? 아마 모든 것이 아닐까 싶다. “언젠가는 일어나게 될 일 중 하나가 뭐냐 하면…… 우리가 (검색을 하려고) 타이핑을 할 필요가 전혀 없게 된다는 겁니다.” 2010년 구글의 전 CEO 에릭 슈미트(Eric Schmidt)가 그렇게 털어놓은 적이 있었다. “왜냐하면 우리는 사람들이 어디 있는지 아니까요. 어디 있었는지도 알고. 뭘 생각하고 있는지도 어느 정도는 압니다.” 그러고는 덧붙였다. “한 번은 우리가 주식 시장을 예측해 볼 수도 있지 않을까 하는 대화를 나눈 적이 있습니다. 그러다가 그건 불법이라는 결론을 내렸어요. 그래서 중단했죠.”

구글이 이제 더 이상 깜찍한 스타트업이 아니라 나름의 정치적 지향점을 갖추고 주주들의 이익을 극대화하는 임무를 띤 강력한 전 지구적 기업이라는 사실을 감안하면 섬뜩한 생각이다. 필립 모리스(Philip Morris), 골드만 삭스(Goldman Sachs), 아니면 록히드 마틴(Lockheed Martin)[1] 같은 방위 산업체가 구글과 같은 정보 접근 권한을 갖고 있다고 상상해 보라.

구글이 이렇게 탈바꿈할 수 있었던 결정적 계기는 현재 ‘구글 어스(Google Earth)’라는 이름으로 알려져 있는 작은 스타트업에서 비롯했다.

브린과 페이지는 구글을 창립한 지 얼마 지나지 않아 자신들의 과업을 보다 큰 맥락에서 보기 시작했다. 그들은 그저 검색 엔진이나 표적형 광고 사업을 구축하려는 게 아니었다. 그들은 누구나 쉽게 접근하고 이용할 수 있도록 전 세계의 정보를 조직하고 있었다. 그 비전에는 펜타곤(Pentagon·미국 국방부)도 포함되어 있었다.

구글이 소비자 인터넷을 지배하게 되면서 그간 사람들의 관심을 거의 끌지 못했던 이 회사의 또 다른 일면이 드러났다. 구글이 정부와 계약을 맺고 있다는 사실 말이다. 밝혀진 바에 따르면 구글이 사람들의 삶을 감시하고 그들의 데이터를 확보하기 위해 배포하는 것과 동일한 플랫폼과 서비스가 국방부, 정보기관, 경찰서, 학교를 포함한 미국 정부의 광범위한 영역을 운영하는 데 사용될 수 있다. 구글이 이렇게 탈바꿈할 수 있었던 결정적 계기는 현재 ‘구글 어스(Google Earth)’라는 이름으로 알려져 있는 작은 스타트업에서 비롯했다.

2003년, 샌프란시스코에 기반을 둔 키홀(Keyhole)이라는 이름의 주식회사는 궁지에 몰려 있었다. 1960년대에 미국 중앙 정보국(Central Intelligence Agency·CIA)이 만든 비밀 정찰 위성인 ‘키홀(Keyhole)’을 연상시키는 이름을 가진 이 회사는 2년 전 비디오 게임 기업에서 독립한 작은 업체로 출발했다. 회사의 CEO 존 한케(John Hanke)는 닐 스티븐슨(Neal Stephenson)의 소설 《스노 크래시(Snow Crash)》[2]에서 사업에 대한 영감을 얻었다고 기자들에게 말했다. 컬트 SF인 이 작품에서 주인공은 ‘중앙 정보 기업(Central Intelligence Corporation)’이 만든 ‘플래닛 어스(Planet Earth)’라는 가상 현실 프로그램에 접근하는데, 책에 묘사된 바에 따르면 이 프로그램은 “그것이 소유하고 있는 모든 공간 정보를, 즉 지도, 날씨 데이터, 건축 계획, 위성 감시 자료들을 전부 다 추적하도록” 제작된 것이었다.

키홀은 비디오 게임 테크놀로지 분야에 뿌리를 두고 있지만, 그 기술을 현실 세계에 적용했다. 위성 사진과 항공 사진을 합쳐서 매끄러운 3차원 컴퓨터 모델로 만드는 프로그램을 개발했는데, 마치 가상 현실 세계에 있는 것처럼 지구를 탐험할 수 있었다. 누구나 인터넷에 연결만 되어 있으면 세상 모든 곳을 가상으로 날아다닐 수 있게 해주는 혁신적인 제품이었다. 회사의 유일한 문제는 타이밍이 좀 빗나갔다는 사실이었다. 키홀은 실리콘밸리에 닷컴 버블이 터졌을 때 사업을 시작했다. 돈줄이 말라붙었고, 키홀은 살아남기 위해 발버둥 쳐야 했다. 다행히도 회사는 자신들의 사업에 영감을 준 바로 그 조직에 의해 구조되었다. 바로 CIA다.

1999년 닷컴 열풍이 절정에 달했을 때, CIA는 실리콘밸리에 ‘인큐텔(In-Q-Tel)’이라는 벤처 투자사를 설립했다. 회사의 임무는 정보기관의 수요에 부합하는 스타트업에 투자하는 것이었다. 키홀은 이 목적에 완벽히 부합하는 듯 보였다.

CIA는 키홀에 규모가 알려지지 않은 액수의 돈을 쏟아부었다. 이 투자는 2003년까지 이어졌고, 그 뒤 회사는 미 국립 지리 정보국(National Geospatial-Intelligence Agency·NGA)과 제휴를 맺었다. 국립 지리 정보국은 1만 4500명의 직원이 근무하고 50억 달러(5조 6475억 원) 규모의 예산을 처리하는 정보 조직으로서, 그들의 업무는 위성에 기반을 둔 정보를 CIA와 펜타곤에 전달하는 것이었다. NGA로도 알려진 이 정보기관의 모토는 이렇다. “지구를 알고 (…) 길을 보여 주고 (…) 세계를 이해한다.”

CIA와 NGA는 단순한 투자자가 아니었다. 그들은 고객이기도 했으며, 키홀의 가상 지도 제품을 자신들의 요구 수준에 맞도록 제작하는 데에도 관여했다. 인큐텔의 투자가 이루어지고 나서 몇 달 만에 키홀의 소프트웨어는 작전 서비스에 통합되었고, 이라크 해방 작전, 즉 사담 후세인(Saddam Hussein)을 축출하기 위한 ‘충격과 공포’ 작전이 실행되는 동안 미군을 지원하는 데 동원되었다. 정보기관은 이 ‘비디오 게임 같은’ 가상 지도의 편리함에 깊은 인상을 받았다. 그들은 또한 다른 정보에 시각 정보를 레이어로 겹칠 수 있는 기술을 높이 평가했다. 당시 지도 위에 접목되어 표시될 수 있는 상황 데이터들은 한정적이었다. 부대의 이동 상황, 무기 저장소의 위치, 실시간 기상 및 해상 상태, 가로챈 이메일과 통화 정보, 휴대폰 위치 등이었다.

키홀은 오늘날 우리가 컴퓨터와 스마트폰에서 식당, 카페, 박물관, 교통 상황, 지하철 노선도를 찾아보기 위해 디지털 지도 서비스를 사용할 때 당연히 여기는 기능들을 정보 분석가, 야전 사령관, 공군 비행사와 기타 관계자들에게 제공했다.

키홀을 마음에 들어 한 건 군 지휘관들만이 아니었다. 세르게이 브린도 좋아했다. 그는 구글 임원들에게 자기가 직접 지도 애플리케이션을 시연하겠다고 고집을 부릴 정도였다. 《와이어드》의 기사에 따르면 브린은 회사 회의에 불쑥 들어와서는 키홀 프로그램에 회의 참석자 전원의 주소를 입력한 뒤 그들의 집까지 가상으로 날아갔다고 한다.

구글이 주식을 상장한 2004년, 브린과 페이지는 CIA의 투자분을 포함한 키홀의 지분 전체를 사들였다. 그런 다음 한창 성장하고 있던 구글의 어플리케이션 플랫폼에 흡수시켰다. 마침내 키홀은 ‘구글 어스’로 거듭난다.

구글의 홍보팀이 회사를 이타주의라는 위조된 이미지로 포장하기 위해 최선을 다하는 동안, 경영진들은 인터넷 시대의 록히드 마틴이 되기 위한 공격적 전략을 추구했다.

키홀 매입은 구글에게는 일종의 이정표였다. 순수하게 소비자만 상대하던 인터넷 기업으로 남는 것을 멈추고 미국 정부에 통합되기 시작한 순간이었다. 구글은 키홀을 인수하면서 인큐텔 임원 롭 페인터(Rob Painter)도 기용했는데, 그는 미 특수부대와 CIA뿐 아니라 레이시언(Raytheon)[3], 노스롭 그루만(Northrop Grumman)[4], 록히드 마틴 같은 주요 방위 산업체를 포함한 정보‧군납업계와 깊은 인연을 맺고 있었다. 페인터는 구글에 ‘구글 페더럴(Google Federal)’이라는 판매와 로비 전담 부서를 설립했는데, 이 부서가 위치한 버지니아주 레스턴에서 CIA 본부가 있는 랭글리까지는 차로 금방 도착할 수 있는 거리였다. 그의 업무는 수익성이 좋은 군사 정보 시장에서 구글이 한몫 챙길 수 있도록 하는 것이었다. 페인터가 관급 계약 용어를 사용해 자기 업무를 설명하는 방식에 따르면 “정보업계와 방위업계 전반에 걸친 다수의 이용자들에게 구글 엔터프라이즈가 제시하는 솔루션을 전도하고 도입하는 것”이었다.

구글은 그전에도 정보기관과 몇 건의 계약을 체결한 적이 있었다. 2003년에는 미 국가 안보국(National Security Agency·NSA)과 210만 달러(23억 7200만 원) 규모의 계약을 맺었는데, 24개 언어로 수백만 건의 문서를 조사하고 인식할 수 있는 맞춤 제작 검색 솔루션으로, 문제가 생길 경우 전화로 기술 지원을 해준다는 내용이 포함되어 있었다. 2004년에는 CIA와도 검색 계약을 체결했다. 계약 금액은 알려져 있지 않지만, CIA는 구글 로고에 있는 두 개의 ‘O’ 중 하나에 자기들 인장을 집어넣어 CIA 내부의 구글 검색 페이지를 맞춤화할 수 있도록 허가해 달라고 요청했다. “나는 영업부 직원들에게 CIA가 아무에게도 말하지 않겠다고 약속하면 승낙해도 좋다고 말했다. 프라이버시 옹호자들을 겁먹게 하고 싶지는 않았으니까.” 구글의 첫 번째 마케팅 및 브랜드 관리 이사였던 더글러스 에드워즈(Douglas Edwards)가 2011년에 펴낸 책 《운 좋은 예감: 구글 사원 번호 59번의 고백》에 나오는 대목이다. 구글이 키홀을 인수한 뒤 이런 식의 거래가 빠른 속도로 증가했고 범위도 넓어졌다.

2006년 구글 페더럴은 육군, 공군, CIA, 레이시언, 록히드 마틴에서 매니저와 영업 사원들을 대거 스카우트하면서 고용에 열을 올렸다. 로비 역량을 강화했고 민주당과 공화당 담당 요원들로 구성된 팀을 꾸렸다.

수십억 달러 규모의 초국적 기업으로 성장하면서도, 구글은 순박하고 괴짜 같은 ‘사악해지지 말자(Don’t be evil)’는 이미지를 그럭저럭 유지해 냈다. 그렇게 구글의 홍보팀이 회사를 이타주의라는 위조된 이미지로 포장하기 위해 최선을 다하는 동안, 경영진들은 인터넷 시대의 록히드 마틴이 되기 위한 공격적 전략을 추구했다. “우리는 해당 부서의 기능을 매년 세 배 이상씩 늘리고 있습니다.” 2008년에 페인터가 한 말이다. 그건 사실이었다. 내부자들이 열심히 일한 덕에, 구글은 군사 정보 계약 사업의 세계로 영역을 확장하기 시작했다.

2007년 구글은 록히드 마틴과 제휴를 맺고 NGA에서 사용할 시각 정보 시스템을 개발했다. 이 시스템은 이라크에 있는 미군 기지의 위치와 바그다드 인근의 수니파와 시아파 세력의 위치를 표시해 주었다. 두 종파 간 유혈 분쟁과 인종 청소가 벌어졌던 이 지역에서는 중요한 정보였다. 2008년에는 CIA의 ‘인텔리피디아(Intellipedia)’, 즉 NSA, CIA, FBI, 그 외 연방 기관들이 공동으로 편집하는 위키피디아식 정보 데이터베이스를 지원하는 서버와 검색 기술에 대한 운영 계약을 따냈다. 그 후 얼마 지나지 않아, 구글은 5만 명의 병사들에게 맞춤형 모바일 구글 서비스를 제공하는 계약을 미 육군과 맺었다.

구글이 미국 정보기관과 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지 보여 주는 사례가 있다. 2010년 구글은 입찰을 거치지 않고 NGA의 2700만 달러(304억 원)짜리 ‘지리 정보 시각화 서비스’ 공급 계약을 독점으로 따냈다. 이로써 구글은 미국 방위와 정보기관의 사실상 ‘눈’의 역할을 맡게 되었다. 경쟁 업체들은 NGA가 이 계약을 관례적인 입찰 과정에 부치지 않았다고 비판했지만, NSA는 자신들의 결정을 옹호하면서 선택의 여지가 없었다고 밝혔다. 몇 년 동안 구글과 함께 기밀과 1급 기밀 프로그램을 다루면서 자신들의 요구에 따라 구글 어스 기술을 구축해 왔기 때문에, 다른 회사에는 이 일을 맡길 수 없다는 것이었다.

지금껏 구글은 자신들이 계약한 사업의 범위와 세부 사항에 대해 입을 꾹 다물어 왔다. 구글은 투자자에게 보내는 분기별 실적 보고서에도 이 부문의 수익을 기재하지 않으며, 기자들에게도 총액이 얼마인지 알려 주지 않는다. 하지만 미 정부에서 보관하고 있는 연방 계약 데이터베이스와 정보 공개 청구법에 의거하여 획득한 정보, 그리고 구글이 발간한 군사 업무에 관한 보고서를 종합해 보면, 구글이 구글 검색, 구글 어스, [현재는 ‘G 스위트(G Suite)’로 알려져 있는] 구글 엔터프라이즈의 제품을 국무부를 포함한 모든 주요 국방‧정보기관에 판매해 왔다는 사실이 드러난다. 구글은 정부에 직접 판매하기도 하지만, 록히드 마틴과 사익(SAIC․Science Applications International Corporation) 같은 기존 계약자와 협력하기도 한다. 사익은 캘리포니아에 근거지를 둔 대규모 정보 사업 공급 업체로서, 전직 NSA 직원이 많이 근무하고 있어서 업계에서는 ‘NSA 서부 지부’로 불린다.

구글이 이 시장에 진출한 것은 당연한 결정이었다. 2006년 구글 페더럴이 온라인 분야에 진출했을 당시, 펜타곤은 민간 업체에게 막대한 예산을 지출하고 있었다. 그해만 해도 미국 정보 예산 600억 달러(67조 7700억 원)의 70퍼센트에 달하는 420억 달러(47조 4390억 원)가 민간 기업으로 흘러 들어갔다. 말인즉슨 돈은 정부가 내지만 실질적으로는 록히드 마틴, 레이시언, 보잉(Boeing), 벡텔(Bechtel), 부즈 앨런 해밀턴(Booz Allen Hamilton)을 비롯한 힘 있는 계약 업체가 일을 한다는 소리다. 방위 부문만 이런 게 아니다. 2017년 미국 연방 정부가 정보 기술 분야에 지출한 예산은 900억 달러(101조 6550억 원)였다. 어마어마하게 큰 시장이다. 구글이 강력한 입지를 유지하기 위해 애를 쓸 수밖에 없다. 그리고 그 노력은 이제까지 거의 매번 성공해 왔다. 구글의 제품이 업계 최고이기 때문이다.

미국 정부에 구글이 얼마나 중요한 존재가 되었는지를 보여 주는 사례가 있다. 2010년 구글이 중국 정부의 해커 집단으로 추정되는 이들에 의해 시스템이 해킹당한 뒤, 구글은 NSA와 비밀 협약을 체결한다. “NSA와의 협약에 대해 자세히 알고 있던 관계자들에 따르면, 구글은 외국 해커들에 대해 NSA가 알고 있는 정보를 얻는 대가로 자사 네트워크의 트래픽 정보를 제공하기로 합의했다.” 안보 전문 기자 셰인 해리스(Shane Harris)가 전쟁사에 관해 쓴 책 《보이지 않는 전쟁 @War》에서 밝힌 내용이다. “구글의 관점에서는 정보와 정보를 교환한 상호 거래였다. 그러나 NSA의 관점에서는 정보를 내주고 안보를 받은 것이었다.”

완벽히 들어맞는 설명이다. 구글의 서버는 펜타곤, CIA, 국무부 같은 곳에 중요한 서비스를 제공했다. 대충 몇 군데만 언급해도 이 정도다. 구글은 군사 분야의 패밀리이자 미국 사회에 없어서는 안 될 존재였다. 그러니 보호받아야 마땅했다.

사회의 목표가 우리의 최우선 목표입니다. 사람들이 평소에 생각하지 않는 근본적인 질문들이 있습니다. ‘어떻게 우리의 민주주의를 조직할 것인가?’ 하는 문제 말입니다.

구글이 군사 정보 조직하고만 일한 것은 아니었다. 구글은 민간 업무를 담당하는 연방 기관, 도시, 주, 지역 경찰서, 응급 구조대, 병원, 공립 학교, 온갖 종류의 기업과 비영리 조직을 망라하는 모든 사회 조직에 침투하려 했다. 2011년 날씨와 환경을 조사하는 정부 기관인 국립 해양 대기국(National Oceanic and Atmospheric Administration)이 거래 업체를 구글로 변경했다. 2014년에는 보스턴시가 경찰에서 교사에 이르는 7만 6000명의 직원에 대한 정보 기반 시설을 운영하는 데 구글을 도입했고, 심지어는 정부 기관의 낙후된 이메일 서비스를 구글 클라우드로 이전했다. 산림청과 연방 도로청은 구글 어스와 지메일을 사용한다.

2016년 뉴욕시는 도시 전역에 무료 와이파이 기지국을 설치하고 운영하면서 구글을 이용했다. 캘리포니아주, 네바다주, 아이오와주는 복지 사기를 예측하고 잡아내는 데 구글의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼에 의존한다. 구글은 미국 공립 학교 학생 절반 이상의 교육에도 관여하고 있다.

“우리가 실제로 하는 일은 여러분이 집계하고, 협력하여, 업무를 수행할 수 있도록 해주는 겁니다.” 구글 페더럴의 영업 부문 대표 스콧 치아바타리(Scott Ciabattari)가 2013년 와이오밍에서 열린 정부 계약 컨퍼런스에서 한 말이다. 그는 회의장을 가득 메운 공무원들에게 자사를 홍보하면서 구글은 정보 분석가, 지휘관, 정부 관리와 경찰 등이 적시에 올바른 정보에 접근할 수 있도록 한다고 했다. 그는 몇 가지 실례를 들었다. 독감 전염 추이를 추적하고, 홍수와 산불을 감시하고, 영장을 안전하게 발부하고, 감시 카메라와 얼굴 인식 시스템을 통합하고, 심지어는 경찰관들이 교내 총격 사건에 대응할 수 있도록 돕는다는 것이었다.

“우리는 이런 식의 요청을 점점 더 많이 받습니다. ‘우리 학교의 모든 평면도를 인터넷에 올리는 걸 도와주실 수 있나요? 만약에라도 학교에서 총기 난사가 일어나면, 그런 일은 없어야겠지만, 그에 대처할 것들이 어디 있는지 알고 싶거든요.’ 스마트폰에 이런 기능을 탑재하면 필요한 정보를 제때 신속히 볼 수 있으니 많은 생명을 구하게 되는 겁니다.” 그는 그렇게 말했다. 이 발표가 있고 나서 몇 달 뒤, 치아바타리는 캘리포니아주 오클랜드시의 공무원과 만나 도시에 방범 감시 센터를 세우는 데 구글이 어떤 도움을 줄 수 있는지 논의했다.

군대, 경찰, 정부, 공공 교육, 비즈니스와 소비자 대면 시스템이 결합되는 것을 우려하는 목소리가 있다. 모든 정보가 구글을 통해 흐르기 때문이다. 법률가들은 지메일이 변호사와 의뢰인 사이의 면책 특권을 침해할까 봐 조마조마해 한다. 부모들은 구글이 학교에서 자녀들에게 얻은 정보로 뭘 하는지 궁금해한다. 구글은 자신의 시스템을 통해 지나가는 데이터로 뭘 하고 있는 걸까? 그 모든 정보가 구글의 거대한 통합 감시 체제에 공급되는 걸까? 구글의 한계는 어디까지이며 규제는 가능할까? 그런 게 있기는 할까? 이런 의문에 대하여 구글은 모호하고 앞뒤가 맞지 않는 답변을 내놓을 뿐이다.

물론 이런 우려는 구글에만 국한되는 것은 아니다. 우리가 매일 이용하는 대부분의 인터넷 회사들의 내부에는 어떤 식으로든 국가와 협업하고 국가에 권한을 넘겨주는 거대한 사설 감시 시스템이 존재한다. 더 높은 수준에서 볼 때, 구글이 미국 정부와 맺는 관계와 다른 회사들이 미국 정부와 맺는 관계 사이에는 아무런 실질적인 차이가 없다. 그저 정도 문제에 불과하다. 구글의 기술이 미치는 폭과 너비가 광범위한 탓에, 구글이 기타 나머지 상업적 인터넷 생태계를 대신하는 완벽한 총알받이가 되고 있을 뿐이다.

실제로 구글의 규모와 야망을 보면 그들을 단순한 정부 계약 업체로 볼 수는 없다. 구글이 정부 기관과 동등한 파트너로 발을 맞춰 일하는 것은 드문 일이 아니다. 그들은 자신의 자원과 시장 지배력을 활용해 막대한 군비를 투입한 기업을 시장에 내놓는다. 2008년 ‘지오아이-1(GeoEye-1)’이라는 이름의 민간 감시 위성이 NGA와 제휴 관계를 맺었는데, 발사 로켓에는 구글의 로고가 찍혀 있었으며, 구글은 위성 데이터를 자신들의 온라인 지도에 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 확보했다. 또한 구글은 실험적인 군용 노새 로봇을 제작한 로봇 회사인 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)를 사들였다가 펜타곤이 노새 로봇을 사용하지 않기로 결정하자 다시 팔아 치웠다. 구글은 군사 정보 사이버 방위 업체 ‘크라우드스트라이크(CrowdStrike)’에 1억 달러(1130억 원)를 투자했는데, 이 업체는 2016년 민주당 전국 위원회를 대상으로 벌어진, 러시아 정부의 소행으로 추정되는 해킹 사건 조사를 주도한 바 있다. 더불어 구글은 싱크탱크/테크놀로지 융복합 인큐베이터 ‘직쏘(Jigsaw)’를 운영하고 있는데, 이 회사의 목표는 테러리즘에서부터 검열, 사이버전에 이르기까지 해외의 온갖 골치 아픈 외교 문제들을 인터넷 기술을 지렛대 삼아 해결하는 것이다.

조지 W. 부시와 버락 오바마 밑에서 모두 일한 바 있는 스물아홉 살의 국무부 출신 귀재 재러드 코헨(Jared Cohen)과 에릭 슈미트가 2010년에 설립한 직쏘는 외교 정책과 국가 안보에 영향을 끼치는 수많은 프로젝트를 진행해 왔다. 직쏘는 전쟁으로 피폐해진 소말리아가 새로운 헌법의 초안을 마련하는 것을 미국 정부가 돕도록 하기 위해 여론 조사를 실시했다. 국제 무기 시장의 판매 상황을 추적하는 프로그램을 개발했으며, 이란과 중국 사람들이 인터넷 검열을 우회하도록 도움을 주기 위해 국무부가 돈을 댄 스타트업과 협업을 했다.

또한 직쏘는 온라인에서 테러리스트를 모집하는 행위와 과격화에 맞서는 플랫폼을 구축했다. 이 플랫폼은 이슬람 극단주의 관련 주제에 흥미를 보이는 구글 사용자를 식별한 다음, 그들을 국무부 웹사이트로 이동시켜서 사람들이 그 방향을 따르는 걸 단념하게 할 목적으로 제작된 영상을 보여 준다. 구글은 이를 ‘리다이렉트(redirect) 기법’이라고 부르는데, 이는 인터넷 플랫폼으로 ‘디지털 대(對)게릴라전’을 수행하고자 하는 코헨의 큰 그림 중 일부다. 2012년에 시리아 내전이 격화되고 반군에 대한 미국의 지원이 증가하면서, 직쏘는 바샤르 알 아사드를 권좌에서 몰아내는 데 보탬이 될 방법이 뭐가 있는지 브레인스토밍을 했다. 그중 하나는 아사드 정부의 고위급 관리들이 이탈하는 광경을 지도 형태로 시각화하는 프로그램이었는데, 코헨은 ‘반대파에 힘을 실어 주는’ 선전 활동의 일환으로 그걸 시리아에 방송하고 싶어 했다.

직쏘는 공공 외교와 기업 정책 사이의 경계를 흐릿하게 만들었고, 최소 한 명의 전직 국무부 직원은 직쏘가 중동에서 정권 교체를 조장하고 있다며 비판했다. “구글은 백악관과 국무부를 지원하며 공중 엄호를 해주고 있다. 실질적으로 그들은 CIA가 할 수 없는 일들을 하고 있다.” 국제 정보 플랫폼인 스트랫포(Stratfor)의 간부이자 국무부 보안 부서에서 정보 요원으로 활동했던 프레드 버튼(Fred Burton)이 어느 글에서 쓴 내용이다.

하지만 구글은 이런 비판을 받아들이지 않는다. 에릭 슈미트는 《와이어드》와의 인터뷰에서 이렇게 말했다. “우리는 정권 교체에 관여하지 않습니다. 우리는 그런 일은 하지 않아요. 하지만 만약 스마트폰과 정보를 통해 힘을 얻은 시민들이 자신들의 조국에서 변화를 일으킨 거라면…… 글쎄요, 그건 좋은 일 같은데요. 그렇게 생각하지 않습니까?”

직쏘와 국무부의 협업은 눈살을 찌푸리게 하지만, 구글이 계속 이 길로 나아간다면 현재 구글의 움직임은 미래의 맛보기에 불과하다. 구글은 NSA와 새로운 거래를 트고 미국 정보기관과 계속 한 몸처럼 움직이고 있고, 설립자들은 구글이 국제 사회에서 보다 큰 역할을 수행하기를 바라고 있다.

“사회의 목표가 우리의 최우선 목표입니다. 우리는 항상 구글과 함께하자고 말하려 노력해 왔습니다. 사람들이 평소에 생각하지 않는 근본적인 질문들이 있습니다. ‘어떻게 사람들을 조직할 것인가? 어떻게 사람들에게 동기를 부여할 것인가?’ 같은 질문 말이죠. 정말 흥미로운 문제입니다. ‘어떻게 우리의 민주주의를 조직할 것인가?’ 하는 문제 말입니다.” 2014년 래리 페이지는 《파이낸셜 타임스》와 가졌던 드문 인터뷰에서 그렇게 말하며 생각에 잠겼다. 그는 100년 후를 내다보았다. 그리고 진보의 중심에 구글이 있을 것이라고 봤다. “인간이기에 갖게 되는 수많은 문제들을 우리는 아마 해결할 수 있을 겁니다.”

“우리는 이런 식의 요청을 점점 더 많이 받습니다. ‘우리 학교의 모든 평면도를 인터넷에 올리는 걸 도와주실 수 있나요? 만약에라도 학교에서 총기 난사가 일어나면, 그런 일은 없어야겠지만, 그에 대처할 것들이 어디 있는지 알고 싶거든요.’ 스마트폰에 이런 기능을 탑재하면 필요한 정보를 제때 신속히 볼 수 있으니 많은 생명을 구하게 되는 겁니다.” 그는 그렇게 말했다. 이 발표가 있고 나서 몇 달 뒤, 치아바타리는 캘리포니아주 오클랜드시의 공무원과 만나 도시에 방범 감시 센터를 세우는 데 구글이 어떤 도움을 줄 수 있는지 논의했다.

군대, 경찰, 정부, 공공 교육, 비즈니스와 소비자 대면 시스템이 결합되는 것을 우려하는 목소리가 있다. 모든 정보가 구글을 통해 흐르기 때문이다. 법률가들은 지메일이 변호사와 의뢰인 사이의 면책 특권을 침해할까 봐 조마조마해 한다. 부모들은 구글이 학교에서 자녀들에게 얻은 정보로 뭘 하는지 궁금해한다. 구글은 자신의 시스템을 통해 지나가는 데이터로 뭘 하고 있는 걸까? 그 모든 정보가 구글의 거대한 통합 감시 체제에 공급되는 걸까? 구글의 한계는 어디까지이며 규제는 가능할까? 그런 게 있기는 할까? 이런 의문에 대하여 구글은 모호하고 앞뒤가 맞지 않는 답변을 내놓을 뿐이다.

물론 이런 우려는 구글에만 국한되는 것은 아니다. 우리가 매일 이용하는 대부분의 인터넷 회사들의 내부에는 어떤 식으로든 국가와 협업하고 국가에 권한을 넘겨주는 거대한 사설 감시 시스템이 존재한다. 더 높은 수준에서 볼 때, 구글이 미국 정부와 맺는 관계와 다른 회사들이 미국 정부와 맺는 관계 사이에는 아무런 실질적인 차이가 없다. 그저 정도 문제에 불과하다. 구글의 기술이 미치는 폭과 너비가 광범위한 탓에, 구글이 기타 나머지 상업적 인터넷 생태계를 대신하는 완벽한 총알받이가 되고 있을 뿐이다.

실제로 구글의 규모와 야망을 보면 그들을 단순한 정부 계약 업체로 볼 수는 없다. 구글이 정부 기관과 동등한 파트너로 발을 맞춰 일하는 것은 드문 일이 아니다. 그들은 자신의 자원과 시장 지배력을 활용해 막대한 군비를 투입한 기업을 시장에 내놓는다. 2008년 ‘지오아이-1(GeoEye-1)’이라는 이름의 민간 감시 위성이 NGA와 제휴 관계를 맺었는데, 발사 로켓에는 구글의 로고가 찍혀 있었으며, 구글은 위성 데이터를 자신들의 온라인 지도에 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 확보했다. 또한 구글은 실험적인 군용 노새 로봇을 제작한 로봇 회사인 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)를 사들였다가 펜타곤이 노새 로봇을 사용하지 않기로 결정하자 다시 팔아 치웠다. 구글은 군사 정보 사이버 방위 업체 ‘크라우드스트라이크(CrowdStrike)’에 1억 달러(1130억 원)를 투자했는데, 이 업체는 2016년 민주당 전국 위원회를 대상으로 벌어진, 러시아 정부의 소행으로 추정되는 해킹 사건 조사를 주도한 바 있다. 더불어 구글은 싱크탱크/테크놀로지 융복합 인큐베이터 ‘직쏘(Jigsaw)’를 운영하고 있는데, 이 회사의 목표는 테러리즘에서부터 검열, 사이버전에 이르기까지 해외의 온갖 골치 아픈 외교 문제들을 인터넷 기술을 지렛대 삼아 해결하는 것이다.

조지 W. 부시와 버락 오바마 밑에서 모두 일한 바 있는 스물아홉 살의 국무부 출신 귀재 재러드 코헨(Jared Cohen)과 에릭 슈미트가 2010년에 설립한 직쏘는 외교 정책과 국가 안보에 영향을 끼치는 수많은 프로젝트를 진행해 왔다. 직쏘는 전쟁으로 피폐해진 소말리아가 새로운 헌법의 초안을 마련하는 것을 미국 정부가 돕도록 하기 위해 여론 조사를 실시했다. 국제 무기 시장의 판매 상황을 추적하는 프로그램을 개발했으며, 이란과 중국 사람들이 인터넷 검열을 우회하도록 도움을 주기 위해 국무부가 돈을 댄 스타트업과 협업을 했다.

또한 직쏘는 온라인에서 테러리스트를 모집하는 행위와 과격화에 맞서는 플랫폼을 구축했다. 이 플랫폼은 이슬람 극단주의 관련 주제에 흥미를 보이는 구글 사용자를 식별한 다음, 그들을 국무부 웹사이트로 이동시켜서 사람들이 그 방향을 따르는 걸 단념하게 할 목적으로 제작된 영상을 보여 준다. 구글은 이를 ‘리다이렉트(redirect) 기법’이라고 부르는데, 이는 인터넷 플랫폼으로 ‘디지털 대(對)게릴라전’을 수행하고자 하는 코헨의 큰 그림 중 일부다. 2012년에 시리아 내전이 격화되고 반군에 대한 미국의 지원이 증가하면서, 직쏘는 바샤르 알 아사드를 권좌에서 몰아내는 데 보탬이 될 방법이 뭐가 있는지 브레인스토밍을 했다. 그중 하나는 아사드 정부의 고위급 관리들이 이탈하는 광경을 지도 형태로 시각화하는 프로그램이었는데, 코헨은 ‘반대파에 힘을 실어 주는’ 선전 활동의 일환으로 그걸 시리아에 방송하고 싶어 했다.

직쏘는 공공 외교와 기업 정책 사이의 경계를 흐릿하게 만들었고, 최소 한 명의 전직 국무부 직원은 직쏘가 중동에서 정권 교체를 조장하고 있다며 비판했다. “구글은 백악관과 국무부를 지원하며 공중 엄호를 해주고 있다. 실질적으로 그들은 CIA가 할 수 없는 일들을 하고 있다.” 국제 정보 플랫폼인 스트랫포(Stratfor)의 간부이자 국무부 보안 부서에서 정보 요원으로 활동했던 프레드 버튼(Fred Burton)이 어느 글에서 쓴 내용이다.

하지만 구글은 이런 비판을 받아들이지 않는다. 에릭 슈미트는 《와이어드》와의 인터뷰에서 이렇게 말했다. “우리는 정권 교체에 관여하지 않습니다. 우리는 그런 일은 하지 않아요. 하지만 만약 스마트폰과 정보를 통해 힘을 얻은 시민들이 자신들의 조국에서 변화를 일으킨 거라면…… 글쎄요, 그건 좋은 일 같은데요. 그렇게 생각하지 않습니까?”

직쏘와 국무부의 협업은 눈살을 찌푸리게 하지만, 구글이 계속 이 길로 나아간다면 현재 구글의 움직임은 미래의 맛보기에 불과하다. 구글은 NSA와 새로운 거래를 트고 미국 정보기관과 계속 한 몸처럼 움직이고 있고, 설립자들은 구글이 국제 사회에서 보다 큰 역할을 수행하기를 바라고 있다.

“사회의 목표가 우리의 최우선 목표입니다. 우리는 항상 구글과 함께하자고 말하려 노력해 왔습니다. 사람들이 평소에 생각하지 않는 근본적인 질문들이 있습니다. ‘어떻게 사람들을 조직할 것인가? 어떻게 사람들에게 동기를 부여할 것인가?’ 같은 질문 말이죠. 정말 흥미로운 문제입니다. ‘어떻게 우리의 민주주의를 조직할 것인가?’ 하는 문제 말입니다.” 2014년 래리 페이지는 《파이낸셜 타임스》와 가졌던 드문 인터뷰에서 그렇게 말하며 생각에 잠겼다. 그는 100년 후를 내다보았다. 그리고 진보의 중심에 구글이 있을 것이라고 봤다. “인간이기에 갖게 되는 수많은 문제들을 우리는 아마 해결할 수 있을 겁니다.”

[1]

F16, F22랩터 등을 생산하는 미국의 방위 산업 기업이다. 세계 방위 산업 부문에서 오랫동안 1위를 지키고 있다. 회사 전체 수익의 80~90퍼센트는 미국 등 각국 정부와의 군사 관련 계약에 의한 것이며, 나머지는 민수 부문 수익이다.

〈록히드 마틴〉, 《무기백과사전 - 네이버 지식백과》.

〈록히드 마틴〉, 《무기백과사전 - 네이버 지식백과》.

[2]

닐 스티븐슨이 1992년에 발표한 사이버 펑크 소설이다. 가상 세계의 개념을 처음으로 대중에게 소개한 기념비적인 SF 소설이다. 언제 어디서든 접속할 수 있는 인터넷 공간과는 달리, 스노 크래시 속 현실 세계에서는 극소수의 인간들만이 메타버스로 접속할 수 있다. 아바타(이 작품에서 가장 먼저 이 용어가 사용됐다) 역시 능력에 따라 차등적으로 만들어진다. 2008년 국내에 번역 출간되었으나 현재 절판되었다.

〈스노 크래시〉, 《손에 잡히는 IT 시사용어 - 네이버 지식백과》.

〈스노 크래시〉, 《손에 잡히는 IT 시사용어 - 네이버 지식백과》.

[3]

패트리어트 미사일을 생산하는 미국의 방위 산업 기업이다. 록히드 마틴, 보잉, 제너럴 다이나믹스, 노스롭 그루만과 함께 미국 5대 방위 산업체로 꼽힌다.

〈레이시언〉, 《무기백과사전 - 네이버 지식백과》.

〈레이시언〉, 《무기백과사전 - 네이버 지식백과》.

[4]

스텔스 폭격기와 무인 정찰기를 생산하는 미국의 방위 산업 기업이다.

〈노스롭 그루만〉, 《무기백과사전 - 네이버 지식백과》.

〈노스롭 그루만〉, 《무기백과사전 - 네이버 지식백과》.