추천 콘텐츠

엉망인 것은 영국의 정치만이 아니다. 영국 정치가 터 잡고 있는 구조 역시 문제다.

6~7월 사이, 약 12만 4000명의 영국인들은 투표 용지를 받게 된다. 투표 용지에는 보수당 하원 의원 두 사람의 이름이 적혀 있을 것이다. 그리고 그들이 선택하는 한 사람은 총리가 되어 다우닝가 10번지에 입성할 것이다. 나머지 6600만 명의 영국 거주자들에게는 발언권이 없다.

영국은 과거에도 여러 차례 선거를 치르지 않고 총리를 바꿨다. 그러나 지난 5월 24일 보수당 대표직을 내려놓겠다고 밝힌 테리사 메이 총리의 후임을 뽑는 상황은 좀 다르다. 과거 새 총리는 선출된 하원 의원들이 뽑았다. 그러나 1998년 이후 보수당 하원 의원의 역할은 후보자를 두 명으로 추리는 것으로 바뀌었다. 메이 총리가 당선됐을 때처럼 두 사람 중 한 사람이 후보 자리에서 물러나지 않는다면 최종 선택은 보수당원인 선거인단의 몫으로 남는다. 이들은 연금 수령이 가능한 비교적 높은 연령대에, 3분의 2 이상이 남성이며, 울버햄튼(Wolverhampton) 인구의 딱 절반이다. 그리고 영국을 대표하는 선거인단이 되기에는 인종적으로 다양하지 않다. “이상하지 않나요?” 당의 젊은 의원 중 한 명인 숀 거너(Shaun Gunner)가 말했다. “내 가족과 친구들은 총리를 선택할 권한이 없어요. 나도 그렇고요.”

당선된 총리를 축출하기 쉽거나, 총리의 권한이 명확하게 공식적으로 제한된다면 거너 의원과 동료들은 그나마 힘을 발휘할 수 있을 것이다. 그러나 둘 다 불가능하다. 보수당 의원들이 당원들에게 총리를 좌지우지할 힘을 준 것은 동족 살해나 자살 행위와 같다. 2011년 고정 임기 의회법(Fixed-term Parliaments Act)[1] 제정은 하원 내 신임 투표가 열리던 관습을 없애 버렸다. 이로써 하원은 정부를 어떻게 교체할지, 정부가 붕괴했을 때 어떤 일이 벌어질지 알 수 없는 혼란에 빠졌다. 그리고 영국 의회의 절차에는 총리가 심술을 부린다면 의회 다수의 찬성 없이도 ‘노 딜(no-deal)’ 브렉시트[2]를 밀어붙일 수 있는 다양한 방법이 있다. 이러한 모든 일들은 헌법의 위기를 초래할 수 있다.

영국 헌법은 굉장히 불분명하다. 정치를 하는 사람들마저 이를 제대로 파악하지 못하고 있다. 여왕이 말한 바와 같이 “영국 헌법은 항상 헷갈리게 하고 있고 앞으로도 그럴 것이다.” 평상시에는 그다지 문제가 되지 않지만, 비정상적인 상황에서는 문제가 된다. 그리고 브렉시트는 비정상적인 상황을 초래하고 있다.

스코틀랜드 다수당인 국민당(SNP)은 겉으로 보기에 소용이 없어 보이지만 브렉시트에 반대한다. 북아일랜드 다수당인 민주연합당(DUP)은 브렉시트에 대한 보수당의 해법은 거부하지만, 소수 집권 여당인 보수당을 지지한다. 그 결과 국민 투표에서 찬성표를 받은 브렉시트를 둘러싼 법안은 지속적으로 하원을 통과하지 못했다. 5월 23일 치러진 유럽 의회 선거에선 영국의 주요 두 정당(보수당과 노동당)은 25퍼센트도 득표하지 못했다.[3]

이런 시대적 상황은 헌법을 시험하고 있다. 슬프게도 영국의 헌법은 현재 벌어지고 있는 시험을 통과하기 어려워 보인다. 영국 헌법이 지난 20여 년이 넘는 기간, 경솔하게 결정한 변화를 전례 없이 자주 겪은 것도 이유 중 하나다.

배저트[4]를 넘어서

흔히 영국의 헌법을 ‘불문 헌법’이라고 부른다. 그리고 많은 영국인들은 찰스 디킨스의 소설 《우리 모두의 친구》에 등장하는 자기 만족적인 인물 존 포드스냅(John Podsnap)처럼, 이런 헌법을 신의 가호가 내린 영광스런 배지 같은 것으로 유쾌하게 받아들인다. 사실 대부분의 헌법은 성문법이지만 항상 같은 자리에 있는 것은 아니며 고정돼 있는 것도 아니다. 권리 장전(1689)과 같은 법령은 학자들이 ‘성문화하지 않았다’는 점에서 인권법(1998)과 유사하다. 즉 엉망이라는 뜻이다. 의회가 이런 법령에 어떤 내용을 덧붙였는지는 빅토리아 시대 하원 사무총장인 토마스 어스킨 메이(Thomas Erskine May)의 보고서처럼 기록된 문헌으로 확인된다. 하지만 군주가 어떤 인물들로 정부를 구성했는지와 같은 많은 정보는 기록되어 있지 않다.

소속 정당이 없는 상원 의원이자 역사학자인 피터 헤네시(Peter Hennessy)는 관례와 절차가 무엇보다 헌법에 ‘정신적 상태(state of mind)’를 부여한다고 말한다. 수십 년 동안 영국의 지배 계급 남성들은 그들이 크리켓 경기만큼이나 정치에 대해서 속속들이 안다고 생각했다. 이런 생각은 헌법의 접근에 바탕을 두고 있다. 영국의 정치가 윌리엄 글래드스톤(William Gladstone)의 말을 빌리면 “그 일(정치)을 하는 사람들의 선의”에 기반한 생각이다. 헤네시 상원 의원은 이를 정부의 ‘굿 챕(Good Chap, 좋은 녀석)’ 이론이라 불렀다.

과거 수 세기 동안 ‘좋은 녀석들’은 대부분 스스로 행동했다. 그들은 가끔, 조금씩, 그리고 대중의 강력한 감정에 반응하는 차원에서 시스템을 개혁했다. 1832년의 국민 대표법(대개혁법)은 1867년과 1918년으로 가면서 귀족뿐 아니라 남성 전체로 선거권을 넓혔다. 1928년의 국민 대표법은 모든 여성이 같은 권리를 누리도록 했다. 20세기를 지나면서 세습 귀족들의 권한과 숫자는 줄었다.

토니 블레어의 노동당 정부에서 이런 점진적 변화는 사라졌다. 1997년 선언문에서 노동당은 국민 권리를 공식화하고 영국의 여러 국가와 지방에 권한을 위임하기로 약속했다. 스코틀랜드와 웨일스의 국민 투표 이후 다시 살아난 스코틀랜드 의회는 엄청난 권한을, 웨일스에 새로 구성된 국회는 상대적으로 약한 권한을 확보했다. 북아일랜드에 평화를 가져온 성 금요일 협정(The Good Friday Agreement, 영국과 아일랜드 공화국 사이에 체결된 평화 협정) 역시 많은 방식으로 헌법적 지위를 바꿔 놓았다. 잉글랜드에서만 법적 효력이 있는 행정 기구들은 잉글랜드 선거구를 대표하는 하원 의원 다수의 동의를 얻어야 했다.

1998년 인권법과 2000년 EU 기본권 헌장은 시민들의 권리를 한층 강화했다. 과거 의회의 ‘좋은 녀석들’에게만 의존했던 자유는 사법부의 강화한 권한에 의해 보호되기 시작했다. 법관 의원들이 입법과 사법 모두에 관여하고 있는 데서 파생된 갈등은 새로운 대법원을 설립해 사법 기능을 분리하는 것으로 해결됐다. [5]

개혁의 폭만큼이나 놀라운 것은 개혁이 아무렇지 않게 이뤄졌다는 것이다. 토니 블레어 전 총리는 스코틀랜드와 웨일스의 권력 이양 국민 투표 관련 법안을 발표하던 날을 회상하면서 “그러고 나서 우리는 영국 영화 산업을 부활시키기 위한 일곱 가지 계획을 발표했죠”라고 쾌활하게 덧붙였다. 당시 내각부 장관이었던 리처드 윌슨(Richard Wilson)은 그 법안이 의회로 넘어오는 속도에 대해 “숨이 멎는 듯했다”고 회상했다. 서둘러 진행한 대법원 신설에 대해 영국 대법원장 데이비드 노이버거(David Neuberger)는 “위스키 한 잔을 놓고 내린 최후의 결정”이었다고 조롱하는 말투로 말했다.

2010년 취임한 데이비드 캐머런은 속도를 조절했다. 그러나 명시된 공약이라는 점에서 정당성이 있었던 블레어의 개혁과는 달랐다. 캐머런의 개혁은 대부분 보수당이 연합 정부를 구성하기 위해 자유민주당을 설득할 목적으로 나온 임시방편들이었다. 고정 임기 의회법은 언제든 총선을 열 수 있었던 총리의 권한을 없애 버렸다. 결과적으로 보수당이 선거 승리 후 자민당을 배신할 가능성이 줄었고, 자민당은 안심할 수 있었다. 영국 전체로는 역대 두 번째였던 선거 개혁 국민 투표는 캐머런 총리가 반대 진영을 이끌었고 결국 이겼다. 이 역시 자민당을 겨냥한 미끼였다. 스코틀랜드 의회에서 국민당 다수와 맞닥뜨렸을 때도 캐머런 총리는 스코틀랜드 분리 독립을 위한 국민 투표에 동의했다. 그리고 그는 또다시 이겼다.

오랜 세월 이어진 헌법적 안정 상태는 왜 끝났을까? 한 가지 답은 헌법적 불안정성에서 얻은 교훈이 적었다는 것이다. 19세기 영국인들은 성문 헌법을 갖춘 프랑스나 미국이 스스로 분열하는 것을 목격했다. 20세기 초반에는 전체주의가 부상하는 것을 목격했다. 런던의 퀸 메리(Queen Mary) 대학의 역사학자 로버트 손더스(Robert Saunders)가 주장했던 것처럼 영국인들은 섬세한 영국 헌법을 진지하게 받아들여야 한다는 점을 인식하고 있었다.

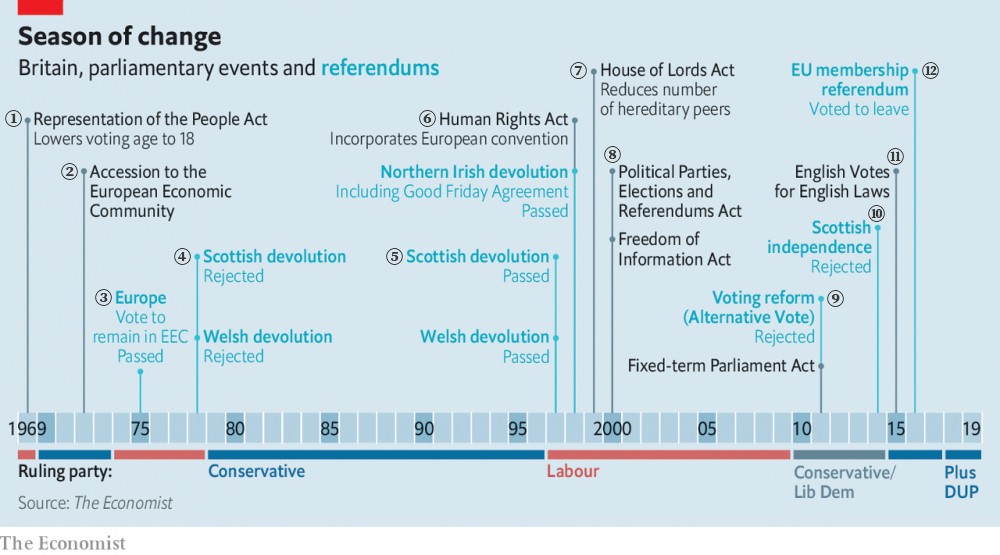

변화의 계절 - 영국 의회의 주요 사건과 국민 투표 / ①1969 국민 투표법 투표 가능 연령 18세로 하향 / ②1972 유럽경제공동체(EEC) 가입 / ③1975 EEC 잔류에 대한 국민 투표 가결 / ④1978 스코틀랜드 자치 의회 설립 부결·웨일스 자치 의회 설립 부결 / ⑤1997 스코틀랜드 자치 의회 설립 가결·웨일스 자치 의회 설립 가결 / ⑥1998 인권법 유럽 인권 보호 조약에 통합·북아일랜드 자치 의회 설립 및 성 금요일 협정 가결 / ⑦1999 상원법 상원 내 귀족 수 감축 / ⑧2000 정보 공개법·정당, 선거 및 국민 투표법 / ⑨2011 선거 개혁(선택 투표제) 부결·의회 고정 임기법 / ⑩2014 스코틀랜드 독립 부결 / ⑪2015 EVEL(잉글랜드에 적용되는 법률에는 잉글랜드 의원들만 투표하도록 규정한 법률) / ⑫2016 유럽 연합 탈퇴 국민 투표 가결 <집권당> 1969 노동당 → 1970 보수당 → 1974 노동당 → 1979 보수당 → 1997 노동당 → 2010 보수·자민 연합 → 2015 북아일랜드 민주통일당 연합에 합류

대조적으로 블레어와 캐머런은 역사가 끝났다고 했던 시기에 권력을 잡았다. 그들은 헌법을 특별히 관리해야 할 필요성을 느끼지 못했다. 헌법은 구술 시대에서 벗어나 현대화해야 할 하나의 낡은 공적 영역일 뿐이었다. 혹은 단기적인 이점을 누리기 위해 장난칠 수 있는 대상이었다. 캐머런은 EU 국민 투표에 대한 아이디어를 미국 시카고 오헤어 공항에서 피자를 먹으면서 떠올린 것으로 알려져 있다.

“누누이 말하지만 우리는 마취 상태에 있는 것처럼 헌법적 변화를 시도할 겁니다. 그리고 우리는 천천히 깨어날 겁니다.” 윌슨 전 장관이 말했다. “그것은 고통스러울 겁니다.” 고통보다 더 나쁠 수도 있다. 즉흥적으로 집도한 수술 때문에 생긴 상처는 브렉시트에 감염되면서 다시 벌어지고 있다.

독립해 권한을 이양받은 기관과 영국 의회의 관계를 생각해 보라. 지방 분권으로 영국 의회는 관계 기관들의 허가 없이는 제정하지 않는 임시방편의 권력 이양 법안을 만들어야 했다. 각 권한이 어떤 차이를 가지는지 명확히 제시하지 않고 말이다. 브렉시트 국민 투표에서 스코틀랜드(62퍼센트 반대)와 잉글랜드(53퍼센트 찬성)가 근본적으로 다르다는 점이 드러나면서 임시방편은 무용지물이 됐다. 스코틀랜드 국민 다수는 EU에 한 국가로서 참여했다는 메이 총리의 주장을 20여 년의 권력 이양을 무시하는 것으로 느꼈다. “이것은 헌법 문맹입니다.” 스코틀랜드 국민당 행정부의 헌법부 장관 마이클 러셀(Michael Russell)은 못마땅한 듯 말했다. 그러나 질문이 대법원에 대한 것으로 흘러갔을 때 법관들은 움츠러들었다. 모호한 협약은 정치의 문제이지 법적인 문제는 아니라고 그들은 결론을 내렸다. 우리는 빼달라는 것이다.

EU를 떠나려는 시도는 헌법상의 결점들을 드러낸다. EU의 회원국이라는 점이 결점을 감춰 왔던 것도 하나의 이유다. 권한을 이양하는 정책 영역은 EU의 핵심 가치와 겹친다. 그리고 스코틀랜드는 영국보다는 EU의 굴레에 있는 것이 더 행복하다. 성 금요일 협정은 아일랜드와 영국 모두 EU의 규칙을 공유하는 일원이라는 점, 그리고 양쪽 모두 유럽 인권 재판소의 방패 아래에서 만족하고 있다는 사실로 인해 실현 가능했다.

블레어 정부 역시 유럽을 헌법적 보호막을 제공하는 용도로 활용했다. 영국이 EU를 떠난다면 판사들이 EU의 권한과 관련 있는 어떤 법안에도 개입할 수 있도록 한 기본권 헌장은 더 이상 유효하지 않을 것이다. 영국의 권위 있는 헌법 평론가 버논 보그다노(Vernon Bogdanor)는 영국의 헌법이 사법부가 권리를 보호해 주는 보호받는 헌법에서, 의회에 휘둘리는 보호받지 못하는 헌법으로 더 빠르게 이동할 것이라고 주장했다. 그러나 브렉시트 이후의 영국이 법적으로 더 적은 권한을 가지게 될 것이라는 사실은 영국의 판사들이 줄어드는 권한을 묵인할 것이라는 의미는 아니다. 일부는 틈새를 노리려 할 것이다.

영국은 통치권이 어디 있는지를 놓고 또 다른 갈등을 겪을 수도 있다. 브렉시트가 끌어낸 질문들 가운데 가장 중요한 헌법적 질문이다. 과거 군주가 가지고 있었던 통치권을 헌법적으로 명확히 하려 했던 빅토리아 시대의 사람들은 정부 구성의 권리는 의회에 남겨 두었다. 의회는 전임 의회가 좋다고 생각했던 것을 뒤집는 일을 포함해 원하는 모든 것을 할 수 있었다. 이런 시대에 국민 투표를 상상할 여지는 많지 않다.

20세기에 전 국가적으로 치러진 국민 투표는 EU의 전신인 유럽 경제 공동체(EEC)에 가입한 후 2년 뒤 해럴드 윌슨(Harold Wilson)의 요청에 따라 치러진 것이 유일하다. 노동당과 보수당의 일부 핵심 정치인들이 이에 반대하자 1974년 노동당은 처음으로 회원국들과 재교섭한 뒤 이를 국민 투표에 부치겠다고 공약했다. 당시 국민의 3분의 2는 ECC에 잔류하겠다고 투표했다. 추측하건대 캐머런은 브렉시트 국민 투표 역시 유사한 결과를 낳을 것이라 기대했을 것이다.

결국 의회는 대다수의 회원국들이 반대하고, 전혀 이행할 수 없을 것으로 보이는 의무 사항들을 제시하고 말았다. 이것은 국민 투표 자체의 문제는 아니다. 다른 국가들은 정치적 파멸로 끝나는 상황을 만들지 않고 국민 투표를 상당히 민주적으로 활용하고 있다. 예를 들어, 성문화된 헌법을 갖춘 아일랜드는 헌법 개정 시 국민 투표가 필요하다고 본다. 유권자들은 현상 유지와 완전히 다듬어진 새로운 제안 가운데 하나를 선택한다. 그러나 성문화되어 있지 않고, 국민 투표를 선호하지 않는 성향의 영국 헌법은 명확한 조항을 제시하지 못한다.

많은 해석을 낳을 수 있는 브렉시트 찬반 국민 투표의 결과에 따르겠다는 결정이 현재의 혼란을 만들어 낸 주범이라고 싸잡아 비난하기는 어렵다. 무엇보다 보수당과 노동당은 2017년 총선에서 드러난 국민의 의지를 존중하겠다고 약속했고 두 정당은 82퍼센트의 표를 얻었다. 그 이후의 혼란 가운데 일부는 2011년 제정한 고정 임기 의회법에 기인한다. 이전에는 밀어붙이던 법안이 부결될 경우 총리는 한 번이 아니라 여러 차례 총선을 소집할 수 있는 권한이 있었다. 만약 그렇지 않을 경우 의회의 총리 불신임 투표가 치러졌을 것이다. 소수 여당이 집권하는 정부라면 거의 확실하게 질 것으로 예상되는 투표 말이다. 고정 임기 의회법은 이런 관례를 바꿔 정부 불신임안이 하원을 통과하면 2주 이내에 새로운 정부에 대한 신임안을 의결할 수 있도록 하고 있다. 어떤 하원 의원이라도 하원의 지지를 얻을 수 있고, 총선을 피해 정부를 구성할 수 있다. 이것이 무엇을 뜻하는지 묻는다면 하원 사무총장은 이렇게 답할 것이다. “정말 모르겠어요. 아무도 모를 겁니다.”

영국은 양쪽 모두에게 최악이 될 수 있는 선택지의 중간 지점에 서 있는 스스로를 발견했다. 헌법의 부분적인 성문화는 확실성과 명확성은 제공하지 않은 채 불문법의 장점인 예측 가능성과 유연성을 제거해 버렸다. 헌법 개정 준비 작업은 일부 법적인 견제와 균형을 통해 부정적 요소들을 통제하는 데 기여했다. 그럼에도 불구하고 새 규칙들은 취약하고, 왜곡된 결과를 초래할 수도 있다. 정치권의 올바른 행동과 자제력에 대한 기대를 약화시킬 가능성도 있다.

주사위는 던져졌다

“누누이 말하지만 우리는 마취 상태에 있는 것처럼 헌법적 변화를 시도할 겁니다. 그리고 우리는 천천히 깨어날 겁니다.” 윌슨 전 장관이 말했다. “그것은 고통스러울 겁니다.” 고통보다 더 나쁠 수도 있다. 즉흥적으로 집도한 수술 때문에 생긴 상처는 브렉시트에 감염되면서 다시 벌어지고 있다.

독립해 권한을 이양받은 기관과 영국 의회의 관계를 생각해 보라. 지방 분권으로 영국 의회는 관계 기관들의 허가 없이는 제정하지 않는 임시방편의 권력 이양 법안을 만들어야 했다. 각 권한이 어떤 차이를 가지는지 명확히 제시하지 않고 말이다. 브렉시트 국민 투표에서 스코틀랜드(62퍼센트 반대)와 잉글랜드(53퍼센트 찬성)가 근본적으로 다르다는 점이 드러나면서 임시방편은 무용지물이 됐다. 스코틀랜드 국민 다수는 EU에 한 국가로서 참여했다는 메이 총리의 주장을 20여 년의 권력 이양을 무시하는 것으로 느꼈다. “이것은 헌법 문맹입니다.” 스코틀랜드 국민당 행정부의 헌법부 장관 마이클 러셀(Michael Russell)은 못마땅한 듯 말했다. 그러나 질문이 대법원에 대한 것으로 흘러갔을 때 법관들은 움츠러들었다. 모호한 협약은 정치의 문제이지 법적인 문제는 아니라고 그들은 결론을 내렸다. 우리는 빼달라는 것이다.

EU를 떠나려는 시도는 헌법상의 결점들을 드러낸다. EU의 회원국이라는 점이 결점을 감춰 왔던 것도 하나의 이유다. 권한을 이양하는 정책 영역은 EU의 핵심 가치와 겹친다. 그리고 스코틀랜드는 영국보다는 EU의 굴레에 있는 것이 더 행복하다. 성 금요일 협정은 아일랜드와 영국 모두 EU의 규칙을 공유하는 일원이라는 점, 그리고 양쪽 모두 유럽 인권 재판소의 방패 아래에서 만족하고 있다는 사실로 인해 실현 가능했다.

블레어 정부 역시 유럽을 헌법적 보호막을 제공하는 용도로 활용했다. 영국이 EU를 떠난다면 판사들이 EU의 권한과 관련 있는 어떤 법안에도 개입할 수 있도록 한 기본권 헌장은 더 이상 유효하지 않을 것이다. 영국의 권위 있는 헌법 평론가 버논 보그다노(Vernon Bogdanor)는 영국의 헌법이 사법부가 권리를 보호해 주는 보호받는 헌법에서, 의회에 휘둘리는 보호받지 못하는 헌법으로 더 빠르게 이동할 것이라고 주장했다. 그러나 브렉시트 이후의 영국이 법적으로 더 적은 권한을 가지게 될 것이라는 사실은 영국의 판사들이 줄어드는 권한을 묵인할 것이라는 의미는 아니다. 일부는 틈새를 노리려 할 것이다.

영국은 통치권이 어디 있는지를 놓고 또 다른 갈등을 겪을 수도 있다. 브렉시트가 끌어낸 질문들 가운데 가장 중요한 헌법적 질문이다. 과거 군주가 가지고 있었던 통치권을 헌법적으로 명확히 하려 했던 빅토리아 시대의 사람들은 정부 구성의 권리는 의회에 남겨 두었다. 의회는 전임 의회가 좋다고 생각했던 것을 뒤집는 일을 포함해 원하는 모든 것을 할 수 있었다. 이런 시대에 국민 투표를 상상할 여지는 많지 않다.

20세기에 전 국가적으로 치러진 국민 투표는 EU의 전신인 유럽 경제 공동체(EEC)에 가입한 후 2년 뒤 해럴드 윌슨(Harold Wilson)의 요청에 따라 치러진 것이 유일하다. 노동당과 보수당의 일부 핵심 정치인들이 이에 반대하자 1974년 노동당은 처음으로 회원국들과 재교섭한 뒤 이를 국민 투표에 부치겠다고 공약했다. 당시 국민의 3분의 2는 ECC에 잔류하겠다고 투표했다. 추측하건대 캐머런은 브렉시트 국민 투표 역시 유사한 결과를 낳을 것이라 기대했을 것이다.

결국 의회는 대다수의 회원국들이 반대하고, 전혀 이행할 수 없을 것으로 보이는 의무 사항들을 제시하고 말았다. 이것은 국민 투표 자체의 문제는 아니다. 다른 국가들은 정치적 파멸로 끝나는 상황을 만들지 않고 국민 투표를 상당히 민주적으로 활용하고 있다. 예를 들어, 성문화된 헌법을 갖춘 아일랜드는 헌법 개정 시 국민 투표가 필요하다고 본다. 유권자들은 현상 유지와 완전히 다듬어진 새로운 제안 가운데 하나를 선택한다. 그러나 성문화되어 있지 않고, 국민 투표를 선호하지 않는 성향의 영국 헌법은 명확한 조항을 제시하지 못한다.

많은 해석을 낳을 수 있는 브렉시트 찬반 국민 투표의 결과에 따르겠다는 결정이 현재의 혼란을 만들어 낸 주범이라고 싸잡아 비난하기는 어렵다. 무엇보다 보수당과 노동당은 2017년 총선에서 드러난 국민의 의지를 존중하겠다고 약속했고 두 정당은 82퍼센트의 표를 얻었다. 그 이후의 혼란 가운데 일부는 2011년 제정한 고정 임기 의회법에 기인한다. 이전에는 밀어붙이던 법안이 부결될 경우 총리는 한 번이 아니라 여러 차례 총선을 소집할 수 있는 권한이 있었다. 만약 그렇지 않을 경우 의회의 총리 불신임 투표가 치러졌을 것이다. 소수 여당이 집권하는 정부라면 거의 확실하게 질 것으로 예상되는 투표 말이다. 고정 임기 의회법은 이런 관례를 바꿔 정부 불신임안이 하원을 통과하면 2주 이내에 새로운 정부에 대한 신임안을 의결할 수 있도록 하고 있다. 어떤 하원 의원이라도 하원의 지지를 얻을 수 있고, 총선을 피해 정부를 구성할 수 있다. 이것이 무엇을 뜻하는지 묻는다면 하원 사무총장은 이렇게 답할 것이다. “정말 모르겠어요. 아무도 모를 겁니다.”

영국은 양쪽 모두에게 최악이 될 수 있는 선택지의 중간 지점에 서 있는 스스로를 발견했다. 헌법의 부분적인 성문화는 확실성과 명확성은 제공하지 않은 채 불문법의 장점인 예측 가능성과 유연성을 제거해 버렸다. 헌법 개정 준비 작업은 일부 법적인 견제와 균형을 통해 부정적 요소들을 통제하는 데 기여했다. 그럼에도 불구하고 새 규칙들은 취약하고, 왜곡된 결과를 초래할 수도 있다. 정치권의 올바른 행동과 자제력에 대한 기대를 약화시킬 가능성도 있다.

중요하게 여겨야 할 관습도 있다. 《민주주의는 어떻게 무너지는가(How Democracies Die)》의 저자 스티븐 레비츠키(Steven Levitsky)와 대니얼 지블랫(Daniel Ziblatt)은 아무리 강력한 성문 헌법을 바탕으로 명확하게 권력을 분리한 국가라 하더라도 권한의 행사에 관한 성문화되지 않은 관습 없이는 위험에 처할 수 있다고 주장한다. 1951년 법관 의원이었던 래드클리프 경은 영국인들이 “고유한 특성을 잃고, 제도만 남아 있는 비참한 결과에 처했다”고 지적했다. 무질서하게 제도를 통과시켜 왔다는 것이다.

당내에서 일어난 변화들로 상황은 더욱 나빠졌다. 브렉시트 찬반 국민 투표는 정당들을 위축시켰다. 정당들은 의회를 약화시켰다. 하원 의원들이 아니라 당원들이 누가 그들을 이끌지, 더 나아가 누가 총리가 될지 최종 선택권을 갖게 됐다. 결과적으로 영국 정치는 ‘셀렉토크러시(selectocracy)’를 닮게 됐다. 프랜시스 로젠블루스(Frances Rosenbluth)와 이언 사피로(Ian Shapiro)가 《책임 있는 정당; 민주주의에서 민주주의를 구하라(Responsible Parties: Saving Democracy from Itself)》에서 지적한 대로, 넓은 범위의 유권자들에게 호소하도록 설계된 리더보다는 일부 활동가들이 그들만의 관심 사항을 만족시키기 위해 선택한 후보자들이 당선되는 것이다. 물론 보수당 하원 의원들은 특정 상황에서 지도자를 사임시킬 수 있다. 그러나 노동당이 같은 힘을 가졌는지는 확신할 수 없다. 2016년 노동당 의회가 제러미 코빈 대표의 신임을 묻는 투표에서 172 대 40으로 해임에 동의했을 때, 당원들은 다시 코빈을 대표로 선출했었다.

여론 조사에 따르면, 영국의 다음 총리를 뽑게 될 보수당의 선거인단은 3대 1로 EU에 그대로 남아 있는 것보다 ‘노 딜’ 브렉시트를 더 선호하고 있다. 유권자 전체로 보면 결과는 3대 2로 나온다. 결국 총리는 선거인단 또는 유권자 둘 중 하나는 실망시킬 것이다. 의회에서 입법을 위한 총리의 요구가 좌절되는 상황은 자주 발생할 것이다. 총리의 의도를 좌절시키기 위해 선례와 관습 가운데 필요한 것만 골라 갖다 붙이면서 말이다.

의회 절차의 최종 결정권자인 하원 의장 존 버커우(John Bercow)는 융통성 없는 선례와는 다른 유연한 태도를 드러내고 있다. 그는 올여름 사임하겠다는 당초의 계획을 재검토하고 있는 것으로 알려졌다. 그는 “의회가 브렉시트 논쟁이 벌어지는 무대의 중심에서 탈출하려 한다는 것은 상상할 수 없다”고 5월 28일 말했다.

과거 스코틀랜드가 독립을 추진했을 때 스코틀랜드의 바람을 노골적으로 무시했던 상황과 유사하게 하원 의회의 위기 가능성은 브렉시트의 핵심적인 아이러니를 보여 준다고 상원의 변호사 데이비드 패닉(David Pannick)은 강조했다. 브렉시트는 헌법 개혁의 필요성을 강화하는 동시에 실현 가능성은 떨어뜨린다는 것이다. 유니버시티 칼리지 런던의 로버트 하젤(Robert Hazell) 교수는 “시험지 크기가 너무 큰 것이 문제가 아니다”라고 말했다. 여기에는 신뢰라는 기본적인 쟁점이 깔려 있다. 집권하면 헌법 제정 의회를 소집하겠다고 약속한 노동당과 자민당 모두 누가 어떤 권한을 가질 것인지를 솔직하게 논의할 장을 만들거나, 논의 결과를 성문화해 합의할 가능성은 희박해 보인다. 게다가 현 상황에서는 헌법 제정과 관련한 어떠한 시도도 음모로 보일 수 있다.

영국을 구성하는 국가들 간의 관계는 다시 설정되어야 한다. 영국 재판관들의 지위, 그리고 여지가 있다면 국민 투표의 추가적인 역할에 대해서도 논의해야 한다. 영국인들은 전능한 당원의 선택을 받으면 무제한적 권력을 누리는 정부를 갖는 것이 과연 괜찮은지 판단해야 한다. 그러나 안정적인 헌법 없이, 어떻게 이 모든 문제를 공론화할 수 있을까?

당내에서 일어난 변화들로 상황은 더욱 나빠졌다. 브렉시트 찬반 국민 투표는 정당들을 위축시켰다. 정당들은 의회를 약화시켰다. 하원 의원들이 아니라 당원들이 누가 그들을 이끌지, 더 나아가 누가 총리가 될지 최종 선택권을 갖게 됐다. 결과적으로 영국 정치는 ‘셀렉토크러시(selectocracy)’를 닮게 됐다. 프랜시스 로젠블루스(Frances Rosenbluth)와 이언 사피로(Ian Shapiro)가 《책임 있는 정당; 민주주의에서 민주주의를 구하라(Responsible Parties: Saving Democracy from Itself)》에서 지적한 대로, 넓은 범위의 유권자들에게 호소하도록 설계된 리더보다는 일부 활동가들이 그들만의 관심 사항을 만족시키기 위해 선택한 후보자들이 당선되는 것이다. 물론 보수당 하원 의원들은 특정 상황에서 지도자를 사임시킬 수 있다. 그러나 노동당이 같은 힘을 가졌는지는 확신할 수 없다. 2016년 노동당 의회가 제러미 코빈 대표의 신임을 묻는 투표에서 172 대 40으로 해임에 동의했을 때, 당원들은 다시 코빈을 대표로 선출했었다.

여론 조사에 따르면, 영국의 다음 총리를 뽑게 될 보수당의 선거인단은 3대 1로 EU에 그대로 남아 있는 것보다 ‘노 딜’ 브렉시트를 더 선호하고 있다. 유권자 전체로 보면 결과는 3대 2로 나온다. 결국 총리는 선거인단 또는 유권자 둘 중 하나는 실망시킬 것이다. 의회에서 입법을 위한 총리의 요구가 좌절되는 상황은 자주 발생할 것이다. 총리의 의도를 좌절시키기 위해 선례와 관습 가운데 필요한 것만 골라 갖다 붙이면서 말이다.

의회 절차의 최종 결정권자인 하원 의장 존 버커우(John Bercow)는 융통성 없는 선례와는 다른 유연한 태도를 드러내고 있다. 그는 올여름 사임하겠다는 당초의 계획을 재검토하고 있는 것으로 알려졌다. 그는 “의회가 브렉시트 논쟁이 벌어지는 무대의 중심에서 탈출하려 한다는 것은 상상할 수 없다”고 5월 28일 말했다.

과거 스코틀랜드가 독립을 추진했을 때 스코틀랜드의 바람을 노골적으로 무시했던 상황과 유사하게 하원 의회의 위기 가능성은 브렉시트의 핵심적인 아이러니를 보여 준다고 상원의 변호사 데이비드 패닉(David Pannick)은 강조했다. 브렉시트는 헌법 개혁의 필요성을 강화하는 동시에 실현 가능성은 떨어뜨린다는 것이다. 유니버시티 칼리지 런던의 로버트 하젤(Robert Hazell) 교수는 “시험지 크기가 너무 큰 것이 문제가 아니다”라고 말했다. 여기에는 신뢰라는 기본적인 쟁점이 깔려 있다. 집권하면 헌법 제정 의회를 소집하겠다고 약속한 노동당과 자민당 모두 누가 어떤 권한을 가질 것인지를 솔직하게 논의할 장을 만들거나, 논의 결과를 성문화해 합의할 가능성은 희박해 보인다. 게다가 현 상황에서는 헌법 제정과 관련한 어떠한 시도도 음모로 보일 수 있다.

영국을 구성하는 국가들 간의 관계는 다시 설정되어야 한다. 영국 재판관들의 지위, 그리고 여지가 있다면 국민 투표의 추가적인 역할에 대해서도 논의해야 한다. 영국인들은 전능한 당원의 선택을 받으면 무제한적 권력을 누리는 정부를 갖는 것이 과연 괜찮은지 판단해야 한다. 그러나 안정적인 헌법 없이, 어떻게 이 모든 문제를 공론화할 수 있을까?

[1]

고정 임기 의회법은 2015년부터 5년마다 총선이 열리도록 의회의 임기를 규정한 법이다. 이 법안으로 의회의 내각 불신임과 총리의 의회 해산권은 유명무실해졌다.

[2]

영국이 아무런 관계 규정에 합의하지 않은 채 EU에서 탈퇴하는 것으로, 현재 가능성이 높은 시나리오다.

[3]

집권당인 보수당은 9퍼센트, 유서 깊은 중도 좌파 정당 노동당도 14.6퍼센트를 얻는 데 그쳤다.

[4]

월터 배저트(Walter Bagehot)는 19세기 영국의 경제학자이자 정치 평론가, 저널리스트다.

[5]

영국에서는 1876년부터 대법원장과 상원 의장을 겸하는 대법관(Lord Chancellor)과 법률 귀족으로서 상원 의원인 대법관(Lords of Appeal in Ordinary: 상임 항소 재판관)들이 민사 사건에 관해서는 영국 전체를, 형사 사건에 관해서는 스코틀랜드(Scotland)를 제외한 영국 전체를 관장하는 최고 법원의 역할을 담당해 왔다. 그러나 2005년 헌정 개혁법(Constitutional Reform Act)에 따라 2009년 10월부터 독립된 대법원이 설립되어 사법에 관한 상원의 권한이 대법원으로 이전되었다.

〈영국의 상원(House of Lords)〉, 《네이버 지식 백과》.

〈영국의 상원(House of Lords)〉, 《네이버 지식 백과》.