추천 콘텐츠

축구 업계의 거액의 자금이 들어오면서 무결할 정도로 깨끗한 그라운드는 스포츠의 이미지에 있어서 중요한 요소가 되었다. 그리고 그라운드 관리인들은 스타가 되었다. 완벽한 그라운드에 대한 영국의 집착은 축구를 어떻게 바꾸었나.

2009년에 레알 마드리드(Real Madrid)가 아스널(Arsenal)로부터 영국의 폴 버지스(Paul Burgess)를 가로채듯 영입했을 때, 그것은 축구계의 인재였던 그에게는 중요한 순간이었다. 블랙풀 FC(Blackpool FC)에서 커리어를 시작한 버지스가 북런던이 연고지인 아스널 팀에 들어온 것은 1999년이었다. 당시 불과 21세의 나이에 주목을 받은 것이었다. 그는 아스널이 2000년대 초에 챔피언스 리그(Champions League)를 치르는 동안 유럽의 무대를 누비며 뛰어난 실력을 선보였고, 포르투갈에서 개최된 유로 2004 대회에서도 눈부신 활약을 했다. 4년 뒤, 그는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스 리그에서 또 한 번의 압도적인 실력을 선보였다. 그리고 얼마 지나지 않아서 세계 축구계에서 최고의 명문 구단인 레알 마드리드가 그를 파격적으로 영입한 것이다.

이런 소식들을 전혀 기억하지 못한다면, 버지스가 마드리드에서 실패했기 때문이 아니다. 그 이유는 그가 아스널의 수석 그라운드 관리인이었기 때문이다. 버지스의 이적은 유럽 전역에서 영국의 잔디 관리 인재들에게 거금을 지출하기 시작하는 순간을 알리는 신호탄이었다. 레알 마드리드의 라이벌인 아틀레티코 마드리드(Atlético Madrid)는 AFC 본머스(AFC Bournemouth)에서 일하며 깊은 인상을 남겼던 댄 곤잘레스(Dan Gonzalez)를 서둘러 영입했다. 반즐리(Barnsley)에 있는 잔디 볼링장을 관리하면서 경력을 시작한 토니 스톤스(Tony Stones)는 나중에 결국 웸블리(Wembley) 구장의 수석 그라운드 관리인 자리에 오르는데, 그는 당시에 프랑스의 국립 스타디움인 스타드 드 프랑스(Stade de France)를 관리하는 자리에 계약되어 있었다. 한편 피파(FIFA)는 스코틀랜드 출신으로 입스위치 타운(Ipswich Town) 팀에서 일하며 올해의 그라운드 관리인(Groundsman of the Year) 상을 12시즌 동안 일곱 차례나 수상한 앨런 퍼거슨(Alan Ferguson)을 그들의 초대 상근직 선임 그라운드 관리자로 채용했다.

그중에서도 가장 거물급 이적은 2013년 애스턴 빌라(Aston Villa)에서 파리 생제르맹(Paris Saint-Germain, PSG)으로 합류한 조내선 콜더우드(Jonathan Calderwood)였다. 북아일랜드 출신으로 올해의 그라운드 관리인 상을 두 차례 수상한 그는 리버풀(Liverpool), 올림피크 리옹(Olympique Lyonnais), 애스턴 빌라에서 감독을 지냈던 제라르 울리에(Gérard Houllier)로부터 세계 최고라는 평가를 받았다. 이러한 행보는 당시 PSG를 인수한 카타르의 구단주 그룹이 수억 달러를 투자하면서 즐라탄 이브라히모비치(Zlatan Ibrahimović)와 데이비드 베컴(David Beckham)을 포함해서 세계 최정상의 선수들을 끌어들이는 시점에서 이루어졌다. 최근에 콜더우드와 대화를 나눴는데, 그는 자신의 이적은 우연이 아니었다고 말했다.

“그 팀에서 부상당한 선수들의 명단을 작성하면, 팔 길이만큼이나 됐습니다.” 그의 회상이다. 그라운드를 좀 더 안정적으로 관리한다면 그런 문제를 해결하기 위한 시작점이 될 수 있었다. 그러나 콜더우드를 영입한 데에는 좀 더 전략적인 이유가 있었다. 그가 오기 전에만 하더라도 구장의 그라운드에서는 공이 움직이는 속도가 너무 느렸고, 너무 튀는 데다, 너무 예측할 수 없었기 때문에, 유럽 최고의 명문 구단들이 추구하는 빠른 템포의 패싱 게임을 하기에는 적합하지 않았다. “구단주는 세계 정상급 선수들을 11명 영입한다고 해서 해결될 문제가 아니라는 사실을 깨달았습니다.” 콜더우드의 말이다. “그들에게는 선수들이 제 기량을 발휘할 수 있도록 배후에서의 지원이 필요했습니다. 그중에서도 중요한 한 가지가 바로 그라운드였습니다.”

그가 합류한 이후로, 파리 생제르맹은 리그 1에서 여덟 시즌 동안 여섯 차례 우승했다. 그리고 콜더우드의 관점에서 그만큼이나 중요했던 것은, 프랑스 프로축구연맹(LFP)으로부터 최고의 그라운드 상도 역시 여섯 차례 받았다는 점이다. 2014년 리그를 우승한 이후, 당시 감독이었던 로랑 블랑(Laurent Blanc)은 구단이 거둔 승점 가운데 16점을 콜더우드의 공로라고 평가했다.[1] 왜냐하면 그가 관리한 그라운드 덕분에 팀의 공격이 훨씬 더 날카로워졌기 때문이다. 클럽에서는 광고판에 그의 모습을 함께 넣었고, 그는 프랑스 전역에 방송된 TV 광고에도 출연했다. 한때 이 클럽의 스타 공격수였던 이브라히모비치는 자신보다 콜더우드가 언론으로부터 더 많은 관심을 받는다며 농담처럼 불평하곤 했다.

스포츠 잔디 관리 분야에 있어서, 영국은 다른 어느 나라에도 비할 데 없는 인재들의 산실이라고 할 수 있다. “우리는 세계의 다른 어떤 나라들보다도 10년 이상 앞서 있습니다.” 그라운드 관리에 대한 피파의 공식 안내서를 쓴 리처드 헤이든(Richard Hayden)은 필자에게 이렇게 말했다. “만약 기술 분야에서 일하고 싶다면, 실리콘 밸리로 가야 합니다. 마찬가지로, 영국은 잔디 분야의 실리콘 밸리입니다!”

이런 소식들을 전혀 기억하지 못한다면, 버지스가 마드리드에서 실패했기 때문이 아니다. 그 이유는 그가 아스널의 수석 그라운드 관리인이었기 때문이다. 버지스의 이적은 유럽 전역에서 영국의 잔디 관리 인재들에게 거금을 지출하기 시작하는 순간을 알리는 신호탄이었다. 레알 마드리드의 라이벌인 아틀레티코 마드리드(Atlético Madrid)는 AFC 본머스(AFC Bournemouth)에서 일하며 깊은 인상을 남겼던 댄 곤잘레스(Dan Gonzalez)를 서둘러 영입했다. 반즐리(Barnsley)에 있는 잔디 볼링장을 관리하면서 경력을 시작한 토니 스톤스(Tony Stones)는 나중에 결국 웸블리(Wembley) 구장의 수석 그라운드 관리인 자리에 오르는데, 그는 당시에 프랑스의 국립 스타디움인 스타드 드 프랑스(Stade de France)를 관리하는 자리에 계약되어 있었다. 한편 피파(FIFA)는 스코틀랜드 출신으로 입스위치 타운(Ipswich Town) 팀에서 일하며 올해의 그라운드 관리인(Groundsman of the Year) 상을 12시즌 동안 일곱 차례나 수상한 앨런 퍼거슨(Alan Ferguson)을 그들의 초대 상근직 선임 그라운드 관리자로 채용했다.

그중에서도 가장 거물급 이적은 2013년 애스턴 빌라(Aston Villa)에서 파리 생제르맹(Paris Saint-Germain, PSG)으로 합류한 조내선 콜더우드(Jonathan Calderwood)였다. 북아일랜드 출신으로 올해의 그라운드 관리인 상을 두 차례 수상한 그는 리버풀(Liverpool), 올림피크 리옹(Olympique Lyonnais), 애스턴 빌라에서 감독을 지냈던 제라르 울리에(Gérard Houllier)로부터 세계 최고라는 평가를 받았다. 이러한 행보는 당시 PSG를 인수한 카타르의 구단주 그룹이 수억 달러를 투자하면서 즐라탄 이브라히모비치(Zlatan Ibrahimović)와 데이비드 베컴(David Beckham)을 포함해서 세계 최정상의 선수들을 끌어들이는 시점에서 이루어졌다. 최근에 콜더우드와 대화를 나눴는데, 그는 자신의 이적은 우연이 아니었다고 말했다.

“그 팀에서 부상당한 선수들의 명단을 작성하면, 팔 길이만큼이나 됐습니다.” 그의 회상이다. 그라운드를 좀 더 안정적으로 관리한다면 그런 문제를 해결하기 위한 시작점이 될 수 있었다. 그러나 콜더우드를 영입한 데에는 좀 더 전략적인 이유가 있었다. 그가 오기 전에만 하더라도 구장의 그라운드에서는 공이 움직이는 속도가 너무 느렸고, 너무 튀는 데다, 너무 예측할 수 없었기 때문에, 유럽 최고의 명문 구단들이 추구하는 빠른 템포의 패싱 게임을 하기에는 적합하지 않았다. “구단주는 세계 정상급 선수들을 11명 영입한다고 해서 해결될 문제가 아니라는 사실을 깨달았습니다.” 콜더우드의 말이다. “그들에게는 선수들이 제 기량을 발휘할 수 있도록 배후에서의 지원이 필요했습니다. 그중에서도 중요한 한 가지가 바로 그라운드였습니다.”

그가 합류한 이후로, 파리 생제르맹은 리그 1에서 여덟 시즌 동안 여섯 차례 우승했다. 그리고 콜더우드의 관점에서 그만큼이나 중요했던 것은, 프랑스 프로축구연맹(LFP)으로부터 최고의 그라운드 상도 역시 여섯 차례 받았다는 점이다. 2014년 리그를 우승한 이후, 당시 감독이었던 로랑 블랑(Laurent Blanc)은 구단이 거둔 승점 가운데 16점을 콜더우드의 공로라고 평가했다.[1] 왜냐하면 그가 관리한 그라운드 덕분에 팀의 공격이 훨씬 더 날카로워졌기 때문이다. 클럽에서는 광고판에 그의 모습을 함께 넣었고, 그는 프랑스 전역에 방송된 TV 광고에도 출연했다. 한때 이 클럽의 스타 공격수였던 이브라히모비치는 자신보다 콜더우드가 언론으로부터 더 많은 관심을 받는다며 농담처럼 불평하곤 했다.

스포츠 잔디 관리 분야에 있어서, 영국은 다른 어느 나라에도 비할 데 없는 인재들의 산실이라고 할 수 있다. “우리는 세계의 다른 어떤 나라들보다도 10년 이상 앞서 있습니다.” 그라운드 관리에 대한 피파의 공식 안내서를 쓴 리처드 헤이든(Richard Hayden)은 필자에게 이렇게 말했다. “만약 기술 분야에서 일하고 싶다면, 실리콘 밸리로 가야 합니다. 마찬가지로, 영국은 잔디 분야의 실리콘 밸리입니다!”

잉글랜드, 잔디테크의 실리콘밸리

잉글랜드의 그라운드 관리 분야 하나만 따져도 그 가치는 10억 파운드 이상이며, 그늘에서도 잘 자라는 잔디의 씨앗을 만드는 종자 애호가에서부터[2] 잔디를 더욱 푸른색으로 만들어주는 화학물질을 개발하는 과학자에 이르기까지, 모든 분야의 전문가들을 포함해서 2만7000명 이상이 종사하고 있다. 웨스트요크셔(West Yorkshire)에 있는 스포츠 잔디 연구소(Sports Turf Research Institute)는 이 분야의 대표적인 R&D 시설로, 이곳에서는 물이 다양한 유형의 모래층을 얼마나 빠르게 통과하는지부터 잔디 줄기의 촘촘한 정도가 골프공이 구르는데 어떻게 영향을 주는지에 이르기까지 모든 것을 연구하고 있다. 하드웨어 분야에서도, 영국과 겨룰만한 곳은 없다. 워릭셔(Warwickshire)에 있는 번하드앤드컴퍼니(Bernhard and Company)는 잔디 깎는 기계의 날을 위한 세계 최고의 연마 시스템을 만든다. 스태퍼드셔(Staffordshire)에 있는 알레트(Allett)와 더비셔(Derbyshire)에 있는 데니스(Dennis)는 최고급 잔디 깎기 및 관리 장비들을 공급한다. 데니스의 잔디 깎기 기계는 윔블던(Wimbledon)의 테니스 클럽에서부터 바르셀로나(FC Barcelona)의 캄프 누(Camp Nou) 경기장과 맨체스터 유나이티드(Manchester United)의 올드 트래퍼드(Old Trafford) 구장에 이르기까지 세계 최고의 스포츠 경기장에서 사용되고 있다. 콜더우드 역시 PSG에서 데니스 제품을 사용하고 있다.

영국에서 개발된 잔디 관리 기술은 테니스, 골프, 럭비는 물론이고 잔디 위에서 이뤄지는 모든 프로 스포츠 분야에서 적용되어왔다. 그러나 이러한 혁명을 이끈 것은 막대한 자금력과 전 세계적인 팬들을 가진 축구였다. 물론 여느 구단이 성공을 거둔다고 해서, 그 성공의 주요한 요인이 자신들의 역할 때문이었다고 주장하는 그라운드 관리자들은 없을 것이다. 그러나 올림픽에 출전하는 수영선수들이 해수욕할 때나 입는 반바지를 착용하지 않고, 프로 사이클 선수들이 다리의 털을 깎는 것처럼, 최정상의 축구팀들은 승리와 패배를 가를 수도 있는 것이라면 아무리 사소한 것이라 하더라도 집착하게 된다. 2016년 펩 과르디올라(Pep Guardiola)가 맨체스터 시티(Manchester City)의 감독으로 부임했을 때, 그는 잔디의 길이를 19mm로 깎아달라고 요청했는데, 이는 그가 이전에 이끌었던 바르셀로나와 바이에른 뮌헨(Bayern Munich)에서 요구했던 것과 같은 엄청나게 빠른 속도의 그라운드 조건이었다. (그러나 그는 결국 23mm 길이로 깎는데 합의했는데, 잔디가 짧으면 좀 더 쉽게 닳을 수 있었고, 맨체스터의 추운 기후를 고려하자면 회복되는 속도도 빠르지 않았기 때문이다.) 마찬가지로 리버풀의 위르겐 클롭(Jürgen Klopp) 감독은 2016/17 시즌이 끝난 후 그라운드 관리자에게 안필드(Anfield)의 그라운드가 너무 느리다고 말했다. 이에 직원들은 그해 여름 내내 그라운드를 다시 조성했고, 리버풀은 다음 시즌 내내 홈구장에서 치르는 리그 경기에서는 무적이었다.

이러한 변화는 1990년대 초반 이후로 극적인 개선이 이루어진 것인데, 이는 축구를 경기하는 방식에도 변화를 주었다. “우리는 아스널의 홈에서 언제나 최고의 그라운드에서 경기를 했지만, 원정 구장의 조건도 점점 더 좋아졌습니다.” 아르센 벵거(Arsène Wenger) 전임 감독이 이메일을 통해서 내게 해준 말이다. “그러한 개선은 경기의 퀄리티에도 엄청나게 도움이 되었는데, 특히 경기의 속도에 많은 영향을 주었습니다.”

그라운드의 퀄리티는 기술적으로 뛰어난 자질을 가진 선수들의 재능을 극대화하고자 하는 최정상의 클럽들에게는 특별히 중요한 조건이다. 반면에 그라운드가 형편없다면 실력 차이를 줄이는 역할로 작용하는데, 최고의 팀들이 발휘하는 빠른 패스를 방해하기 때문이다. 말하자면, 축구에서는 고르지 못한 그라운드 조건은 기울어진 운동장을 평평하게 만드는 경향이 있다.

이번 여름 유럽 축구 선수권 대회(유로 2020)[3]는 대륙 전역의 11개 도시에서 펼쳐지고 있는데, 이들 구장은 대부분 영국인들의 손을 거쳐서 관리되고 있다. UEFA는 모든 경기장에 “그라운드 전문가”를 파견해서 현지에 상주하는 그라운드 관리자와 함께 국제 대회의 수준에 맞게끔 운동장을 관리하게 만들고 있다. 아일랜드 사람인 리처드 헤이든과 그렉 웨이틀리(Greg Whately)를 제외하면, UEFA가 파견한 그라운드 전문가들은 모두 영국 출신이다. 준결승과 결승전이 열리는 웸블리 스타디움을 담당하는 그라운드 전문가는 데일 프리스(Dale Frith)이고, 그라운드 관리자는 머리를 짧게 자르고 회색 수염을 기른 36세의 잉글랜드 사람인 칼 스탠들리(Karl Standley)인데, 그는 최고의 잔디 권위자(Top Turf Influencer) 상을 포함해서 다수의 수상 경력을 자랑하고 있다.

웸블리에서 잉글랜드와 크로아티아의 개막전이 열리기 4주전에 대화를 나눈 스탠들리의 목소리에서는 마치 단단히 준비를 마치고 시험을 앞둔 우등생처럼 집중력과 함께 여유가 느껴졌다. 그렇다. 유로 2020 대회를 위해 만든 그의 작품은 전 세계에서 10억 명 이상의 시청자들이 관람하게 될 것이다. 그리고 이 대회를 치르는 스타들이 최고의 기량을 발휘하기 위해서는 그의 역할이 상당히 중요하지만, 그는 전혀 동요하지 않았다. “우리는 이 대회를 위해서 이미 몇 년 동안 계획을 세워 왔습니다.” 최근에 스탠들리가 내게 해준 말이다. “우리는 절대로 무너지지 않기 위해 노력할 정도로 철저히 계획하고 있습니다.

영국의 그라운드 상태는 사실 오랫동안 끔찍한 수준이었다. 비라도 내리면 그곳은 진흙탕으로 변했다. 겨울의 추운 날씨가 되면, 그 진흙탕은 얼음판으로 변했다. 그리고 몇 달이 지나면, 날씨가 따뜻해지면서 그 얼음판은 다시 건조하고 먼지 날리는 흙구덩이로 변했다. “사람들이 웸블리 구장에 오는 걸 좋아했던 이유는, 아마도 그곳이 잉글랜드에서 유일하게 잔디로 조성된 그라운드였기 때문일 겁니다.” 콜더우드의 말이다.

그라운드 상태가 나쁘면 경기가 취소된다는 걸 의미했고, 이는 수익에서 손해를 본다는 것이었기 때문에, 일부 구단들은 그 대안으로 인조잔디를 선택하기도 했다. 1981년, 퀸즈 파크 레인저스(Queens Park Rangers, QPR)가 옴니터프(OmniTurf)라는 인조잔디를 깔았다. 아스팔트 위에 얇은 층의 인조잔디를 덮어서 만든 이 새로운 그라운드의 표면은 너무 딱딱했던 나머지, 올덤 애슬레틱(Oldham Athletic)의 전임 감독이었던 조 로일(Joe Royle)은 골키퍼가 찬 공이 바닥에 맞고 너무 높이 튀는 바람에 상대편의 크로스바 위로 곧장 넘어간 적도 있었다고 기억한다. 그러나 QPR 팀이 이 새로운 잔디 위에서 승리를 거두기 시작하자, 몇몇 다른 구단들도 이를 따라 하기 시작했다. 이러한 소위 “플라스틱 그라운드”가 홈팀에게 불공정한 이점을 주는 것에 대한 불만이 커지자, 잉글랜드 축구협회(FA)는 1995년에 이를 금지했다. 그러나 당시에는 그라운드 관리 분야의 새로운 장이 이미 펼쳐지고 있었다.

현대 축구와 관련한 대부분의 스토리가 그런 것처럼, 전문적인 잔디 관리의 성장세 역시 텔레비전과 돈에 관한 이야기이다. 1990년대에 당시만 해도 출범한 지 얼마 되지 않았던 프리미어 리그(Premier League)에 TV 중계권료가 쏟아져 들어오자[4], 리그에 속한 클럽들은 이적료와 선수들의 연봉에 더욱 많은 금액을 쓰기 시작했다. 선수들의 가치가 더욱 높아지면서, 그들이 부상을 당하지 않게 보호하는 것이 점점 더 중요해졌다. 부상의 위험성을 줄이는 한 가지 방법은 경기장의 표면을 뛰어난 수준으로 유지하는 것이었다. 그래서 오랫동안 간과되었던 그라운드 관리자들이 새로운 주목을 받게 되었다. “갑자기 그라운드 관리자들에 대한 압박이 심해졌습니다.” 아스널과 토트넘(Tottenham)에서 일했으며, 현재는 프랑스 니스(OGC Nice) 팀의 수석 그라운드 관리자로 일하고 있는 스콧 브룩스(Scott Brooks)의 말이다.

선수들을 보호하는 것 외에도, TV를 통해서 경기를 지켜보는 시청자들도 고려해야만 했다. 프리미어 리그가 스스로를 멋진 글로벌 브랜드로 홍보하기 위해서는, 텔레비전에서도 멋지게 보이는 상품이 되어야만 했다. 진흙탕이면서 이리저리 튀고 잔디는 듬성듬성한 경기장으로는 그럴 수 없었다. 방송사들도 “당구 테이블 같은 그라운드”를 요구하기 시작했다고 콜더우드는 말한다. 영국의 그라운드 관리자들을 대변하는 단체인 그라운드관리협회(Grounds Management Association)의 CEO인 제프 웹(Geoff Webb)의 말에 의하면, 일부 방송사들은 심지어 중계권 계약의 내용에 경기장이 매우 깔끔한 조건이어야 한다는 조항을 명시하고 있었다고 한다.

그라운드가 개선되면서, 축구 경기 그 자체도 진화하기 시작했다. “올드 트래퍼드의 구장이 그런 식으로 변화하면서, 이제는 밤낮을 가리지 않고 경기를 할 수 있었습니다.” 1986년부터 2013년까지 맨체스터 유나이티드의 감독을 지냈던 알렉스 퍼거슨 경(Sir Alex Ferguson)이 이메일을 통해서 내게 들려준 말이다. “그라운드의 표면이 항상 일정하고 뛰어난 조건을 갖고 있음을 알고 있고, 특히나 볼을 빠르게 돌려야 할 필요가 있다면, 그것은 커다란 차이를 만듭니다.”

영국에서 개발된 잔디 관리 기술은 테니스, 골프, 럭비는 물론이고 잔디 위에서 이뤄지는 모든 프로 스포츠 분야에서 적용되어왔다. 그러나 이러한 혁명을 이끈 것은 막대한 자금력과 전 세계적인 팬들을 가진 축구였다. 물론 여느 구단이 성공을 거둔다고 해서, 그 성공의 주요한 요인이 자신들의 역할 때문이었다고 주장하는 그라운드 관리자들은 없을 것이다. 그러나 올림픽에 출전하는 수영선수들이 해수욕할 때나 입는 반바지를 착용하지 않고, 프로 사이클 선수들이 다리의 털을 깎는 것처럼, 최정상의 축구팀들은 승리와 패배를 가를 수도 있는 것이라면 아무리 사소한 것이라 하더라도 집착하게 된다. 2016년 펩 과르디올라(Pep Guardiola)가 맨체스터 시티(Manchester City)의 감독으로 부임했을 때, 그는 잔디의 길이를 19mm로 깎아달라고 요청했는데, 이는 그가 이전에 이끌었던 바르셀로나와 바이에른 뮌헨(Bayern Munich)에서 요구했던 것과 같은 엄청나게 빠른 속도의 그라운드 조건이었다. (그러나 그는 결국 23mm 길이로 깎는데 합의했는데, 잔디가 짧으면 좀 더 쉽게 닳을 수 있었고, 맨체스터의 추운 기후를 고려하자면 회복되는 속도도 빠르지 않았기 때문이다.) 마찬가지로 리버풀의 위르겐 클롭(Jürgen Klopp) 감독은 2016/17 시즌이 끝난 후 그라운드 관리자에게 안필드(Anfield)의 그라운드가 너무 느리다고 말했다. 이에 직원들은 그해 여름 내내 그라운드를 다시 조성했고, 리버풀은 다음 시즌 내내 홈구장에서 치르는 리그 경기에서는 무적이었다.

이러한 변화는 1990년대 초반 이후로 극적인 개선이 이루어진 것인데, 이는 축구를 경기하는 방식에도 변화를 주었다. “우리는 아스널의 홈에서 언제나 최고의 그라운드에서 경기를 했지만, 원정 구장의 조건도 점점 더 좋아졌습니다.” 아르센 벵거(Arsène Wenger) 전임 감독이 이메일을 통해서 내게 해준 말이다. “그러한 개선은 경기의 퀄리티에도 엄청나게 도움이 되었는데, 특히 경기의 속도에 많은 영향을 주었습니다.”

그라운드의 퀄리티는 기술적으로 뛰어난 자질을 가진 선수들의 재능을 극대화하고자 하는 최정상의 클럽들에게는 특별히 중요한 조건이다. 반면에 그라운드가 형편없다면 실력 차이를 줄이는 역할로 작용하는데, 최고의 팀들이 발휘하는 빠른 패스를 방해하기 때문이다. 말하자면, 축구에서는 고르지 못한 그라운드 조건은 기울어진 운동장을 평평하게 만드는 경향이 있다.

이번 여름 유럽 축구 선수권 대회(유로 2020)[3]는 대륙 전역의 11개 도시에서 펼쳐지고 있는데, 이들 구장은 대부분 영국인들의 손을 거쳐서 관리되고 있다. UEFA는 모든 경기장에 “그라운드 전문가”를 파견해서 현지에 상주하는 그라운드 관리자와 함께 국제 대회의 수준에 맞게끔 운동장을 관리하게 만들고 있다. 아일랜드 사람인 리처드 헤이든과 그렉 웨이틀리(Greg Whately)를 제외하면, UEFA가 파견한 그라운드 전문가들은 모두 영국 출신이다. 준결승과 결승전이 열리는 웸블리 스타디움을 담당하는 그라운드 전문가는 데일 프리스(Dale Frith)이고, 그라운드 관리자는 머리를 짧게 자르고 회색 수염을 기른 36세의 잉글랜드 사람인 칼 스탠들리(Karl Standley)인데, 그는 최고의 잔디 권위자(Top Turf Influencer) 상을 포함해서 다수의 수상 경력을 자랑하고 있다.

웸블리에서 잉글랜드와 크로아티아의 개막전이 열리기 4주전에 대화를 나눈 스탠들리의 목소리에서는 마치 단단히 준비를 마치고 시험을 앞둔 우등생처럼 집중력과 함께 여유가 느껴졌다. 그렇다. 유로 2020 대회를 위해 만든 그의 작품은 전 세계에서 10억 명 이상의 시청자들이 관람하게 될 것이다. 그리고 이 대회를 치르는 스타들이 최고의 기량을 발휘하기 위해서는 그의 역할이 상당히 중요하지만, 그는 전혀 동요하지 않았다. “우리는 이 대회를 위해서 이미 몇 년 동안 계획을 세워 왔습니다.” 최근에 스탠들리가 내게 해준 말이다. “우리는 절대로 무너지지 않기 위해 노력할 정도로 철저히 계획하고 있습니다.

영국의 그라운드 상태는 사실 오랫동안 끔찍한 수준이었다. 비라도 내리면 그곳은 진흙탕으로 변했다. 겨울의 추운 날씨가 되면, 그 진흙탕은 얼음판으로 변했다. 그리고 몇 달이 지나면, 날씨가 따뜻해지면서 그 얼음판은 다시 건조하고 먼지 날리는 흙구덩이로 변했다. “사람들이 웸블리 구장에 오는 걸 좋아했던 이유는, 아마도 그곳이 잉글랜드에서 유일하게 잔디로 조성된 그라운드였기 때문일 겁니다.” 콜더우드의 말이다.

그라운드 상태가 나쁘면 경기가 취소된다는 걸 의미했고, 이는 수익에서 손해를 본다는 것이었기 때문에, 일부 구단들은 그 대안으로 인조잔디를 선택하기도 했다. 1981년, 퀸즈 파크 레인저스(Queens Park Rangers, QPR)가 옴니터프(OmniTurf)라는 인조잔디를 깔았다. 아스팔트 위에 얇은 층의 인조잔디를 덮어서 만든 이 새로운 그라운드의 표면은 너무 딱딱했던 나머지, 올덤 애슬레틱(Oldham Athletic)의 전임 감독이었던 조 로일(Joe Royle)은 골키퍼가 찬 공이 바닥에 맞고 너무 높이 튀는 바람에 상대편의 크로스바 위로 곧장 넘어간 적도 있었다고 기억한다. 그러나 QPR 팀이 이 새로운 잔디 위에서 승리를 거두기 시작하자, 몇몇 다른 구단들도 이를 따라 하기 시작했다. 이러한 소위 “플라스틱 그라운드”가 홈팀에게 불공정한 이점을 주는 것에 대한 불만이 커지자, 잉글랜드 축구협회(FA)는 1995년에 이를 금지했다. 그러나 당시에는 그라운드 관리 분야의 새로운 장이 이미 펼쳐지고 있었다.

현대 축구와 관련한 대부분의 스토리가 그런 것처럼, 전문적인 잔디 관리의 성장세 역시 텔레비전과 돈에 관한 이야기이다. 1990년대에 당시만 해도 출범한 지 얼마 되지 않았던 프리미어 리그(Premier League)에 TV 중계권료가 쏟아져 들어오자[4], 리그에 속한 클럽들은 이적료와 선수들의 연봉에 더욱 많은 금액을 쓰기 시작했다. 선수들의 가치가 더욱 높아지면서, 그들이 부상을 당하지 않게 보호하는 것이 점점 더 중요해졌다. 부상의 위험성을 줄이는 한 가지 방법은 경기장의 표면을 뛰어난 수준으로 유지하는 것이었다. 그래서 오랫동안 간과되었던 그라운드 관리자들이 새로운 주목을 받게 되었다. “갑자기 그라운드 관리자들에 대한 압박이 심해졌습니다.” 아스널과 토트넘(Tottenham)에서 일했으며, 현재는 프랑스 니스(OGC Nice) 팀의 수석 그라운드 관리자로 일하고 있는 스콧 브룩스(Scott Brooks)의 말이다.

선수들을 보호하는 것 외에도, TV를 통해서 경기를 지켜보는 시청자들도 고려해야만 했다. 프리미어 리그가 스스로를 멋진 글로벌 브랜드로 홍보하기 위해서는, 텔레비전에서도 멋지게 보이는 상품이 되어야만 했다. 진흙탕이면서 이리저리 튀고 잔디는 듬성듬성한 경기장으로는 그럴 수 없었다. 방송사들도 “당구 테이블 같은 그라운드”를 요구하기 시작했다고 콜더우드는 말한다. 영국의 그라운드 관리자들을 대변하는 단체인 그라운드관리협회(Grounds Management Association)의 CEO인 제프 웹(Geoff Webb)의 말에 의하면, 일부 방송사들은 심지어 중계권 계약의 내용에 경기장이 매우 깔끔한 조건이어야 한다는 조항을 명시하고 있었다고 한다.

그라운드가 개선되면서, 축구 경기 그 자체도 진화하기 시작했다. “올드 트래퍼드의 구장이 그런 식으로 변화하면서, 이제는 밤낮을 가리지 않고 경기를 할 수 있었습니다.” 1986년부터 2013년까지 맨체스터 유나이티드의 감독을 지냈던 알렉스 퍼거슨 경(Sir Alex Ferguson)이 이메일을 통해서 내게 들려준 말이다. “그라운드의 표면이 항상 일정하고 뛰어난 조건을 갖고 있음을 알고 있고, 특히나 볼을 빠르게 돌려야 할 필요가 있다면, 그것은 커다란 차이를 만듭니다.”

스티브 브래독, 잔디테크의 창시자

이러한 잔디 혁명의 한 가운데에는 스티브 브래독(Steve Braddock)이 자리하고 있다. 브래독은 1987년에 아스널에 합류한 이후로 완전무결한 구장을 세상의 표준으로 만드는 데 있어서 누구보다도 많은 역할을 해왔다. 아스널의 벵거 전 감독은 브래독을 만난 걸 자신이 누릴 수 있었던 가장 커다란 행운 가운데 하나였다고 설명했다. “완벽한 구장에 대해서 저와 비슷한 열정을 가진 사람을 마침내 만난 것입니다.” 벵거가 내게 한 말이다. 브래독은 프리미어 리그의 전반적인 수준을 더욱 높이는데 있어서 핵심적인 인물이었다고 그는 말한다.

바람이 많이 불던 어느 봄날 아침, 브래독은 하트포드셔(Hertfordshire)의 래들릿(Radlett) 기차역에서 나를 차에 태웠다. 우리는 구불구불한 시골길을 따라서 코우니(Colney)

에 있는 아스널의 훈련 기지로 갔다. 그곳에서 그는 11개의 그라운드를 관리하고 있다. 당시는 판데믹 상황을 견디며 피부암 치료를 받았던 그가 1년 만에 직장에 복귀한 첫 주였다.

도착하자마자 그는 내게 이리저리 안내해 주었는데, 한 번은 자리에 멈춰선 채로 그가 신뢰하는 프로젝트 엔지니어에게 전화를 걸어서 트랙터 한 대의 팬벨트(fan belt)를 조여야 한다고 말했다. 그는 약 50미터 떨어진 거리에서도 그것이 삐걱거리는 소리를 들을 수 있었다. 그리고 또 한 번은 바퀴를 들어 올리지 않은 채로 골 포스트를 옮기고 있던 보조 그라운드 관리자에 대해서 불평을 하기도 했다. “저러면 자국이 남거든요.” 그의 설명이다. 브래독이 세부적인 부분까지 관심을 갖는다는 사실은 전설적일 정도로 잘 알려져 있다. 전직 조수 한 명은 그가 만약에 할 수만 있었다면 심지어 가위를 들고 잔디를 잘랐을 수도 있다고 말했다.

브래독이 아스널에 수석 그라운드 관리자로 합류할 당시에, 그의 나이는 겨우 23살이었다. 초창기에만 하더라도 예산이 한정되어 있었으며 문화 자체도 낮은 수준이었기 때문에, 그는 자신만의 방법을 고안해야만 했다. 가장 중요한 업무는 매년 재단장하는 작업이었다. 매 시즌이 끝나면 그라운드를 뒤엎어서 불필요한 잡초를 제거했다. 잡초들은 뿌리가 얕아서 잔디가 땅속에 단단히 고정되는 것을 방해했기 때문에, 잡초가 있으면 잔디가 망가질 가능성이 커지게 된다. 2000년에 개선된 기술이 도입되기 전까지는, 파쇄기라는 기계로 그라운드의 위아래를 오가며 이러한 작업을 하는 데만 몇 주의 기간이 소요되었다.

시간이 지나면서 모래를 활용하여 그라운드에서 물을 더욱 빠르게 배수시키는 방식을 포함해서 브래독이 고안한 방법들을 영국의 다른 그라운드 관리자들도 받아들이기 시작했다. “스티브는 이 산업을 바꿨습니다.” 아스널의 현재 수석 그라운드 관리자인 폴 애쉬크로프트(Paul Ashcroft)의 말이다. 브래독이 만든 재단장 기술들은 “그렇게 한정된 가용 장비만으로는 도저히 가능할 것이라고 생각되지 않았기 때문에 전혀 고려하지 않았던 방식”이었다고 한다. 브래독은 자신이 축적한 지식을 다른 클럽들에게도 기꺼이 알려주었다. 필자가 이야기를 나눠본 다수의 그라운드 관리자들이 브래독에게 연락해서 재단장 작업에 대한 조언을 구했다고 회상했다.

그러면서 점차 그라운드 관리자들의 역할이 바뀌기 시작했다. 1990년대 말, 프리미어 리그에서 그라운드 관리자가 되려면 식물학 교육을 이수해야 한다는 자격조건을 만든 이후로, 이 직업에서는 데이터가 점점 더 중요해졌다. 새로운 기술도 도움을 주었다. 웸블리와 같은 스타디움에서는 잔디 깎는 기계를 연중 50주 동안 매주 25-30시간씩은 돌려야 했다. 스탠들리는 웸블리 구장을 한 번 작업하려면, 잔디 깎는 기계가 10마일(16km)을 완주해야 한다고 말했다. 이런 기계의 가격은 1만1000파운드부터 시작한다. 필자는 지난 4월에 더비셔에 있는 데니스(Dennis)사의 공장을 견학했는데, 그들은 당시 12대의 잔디 깎는 기계를 카타르에 보내기 위해서 조립하고 있었다. 이 기계들은 내년에 개최될 월드컵을 위해서 피파가 주문한 것이었다.

영국의 잔디 관리 전문가들이 보기에, 유럽의 기준은 여전히 한심한 수준이다. “그들은 프로 축구를 진행하려면 어떤 일들을 해야 하는지를 전혀 이해하지 못하고 있습니다.” 스톤스가 스타드 드 프랑스의 수석 그라운드 관리자로 재직하던 시절을 회상하면서 한 말이다. 콜더우드는 결국엔 교육이 중요하다고 생각한다. 잔디 관리 분야의 불을 밝혔던 많은 사람들과 마찬가지로, 그는 프레스턴(Preston)에 있는 마이어스코우 칼리지(Myerscough College)에서 잔디 과학(turf science)을 공부했다. “프랑스에서는 대학이나 학사 과정에서 배울 수 없습니다. 그런 게 없기 때문입니다.” 그의 말이다.

콜더우드가 PSG에 부임했을 때, 그는 자신이 목격한 것에 충격을 받았다. 그라운드 관리팀이 경기가 끝나면 죽은 잔디를 진공청소기처럼 빨아들이는데 필요한 로터리 모어(회전식 잔디 깎는 기계)조차 보유하지 않았기 때문이다. “그렇게 간단한 사실조차 그들은 알지 못했습니다.” 그는 마치 자택의 뜰에 있는 잔디는 자신이 직접 깎아야 한다는 사실을 알지 못하는 이웃을 발견하고는 충격을 받은 사람처럼 말했다. 필자는 콜더우드의 부하 직원인 프랑스의 아르노 멜린느(Arnaud Meline)와 이야기를 나누었는데, 그는 자신의 고국에는 잔디에 대해서 영국과 같은 “비전” 자체가 없다고 말했다. 프랑스 사람들에게 잔디라는 건 “그저 친구들과 바비큐를 구워 먹는 장소일 뿐”이라고 한다.

바람이 많이 불던 어느 봄날 아침, 브래독은 하트포드셔(Hertfordshire)의 래들릿(Radlett) 기차역에서 나를 차에 태웠다. 우리는 구불구불한 시골길을 따라서 코우니(Colney)

에 있는 아스널의 훈련 기지로 갔다. 그곳에서 그는 11개의 그라운드를 관리하고 있다. 당시는 판데믹 상황을 견디며 피부암 치료를 받았던 그가 1년 만에 직장에 복귀한 첫 주였다.

도착하자마자 그는 내게 이리저리 안내해 주었는데, 한 번은 자리에 멈춰선 채로 그가 신뢰하는 프로젝트 엔지니어에게 전화를 걸어서 트랙터 한 대의 팬벨트(fan belt)를 조여야 한다고 말했다. 그는 약 50미터 떨어진 거리에서도 그것이 삐걱거리는 소리를 들을 수 있었다. 그리고 또 한 번은 바퀴를 들어 올리지 않은 채로 골 포스트를 옮기고 있던 보조 그라운드 관리자에 대해서 불평을 하기도 했다. “저러면 자국이 남거든요.” 그의 설명이다. 브래독이 세부적인 부분까지 관심을 갖는다는 사실은 전설적일 정도로 잘 알려져 있다. 전직 조수 한 명은 그가 만약에 할 수만 있었다면 심지어 가위를 들고 잔디를 잘랐을 수도 있다고 말했다.

브래독이 아스널에 수석 그라운드 관리자로 합류할 당시에, 그의 나이는 겨우 23살이었다. 초창기에만 하더라도 예산이 한정되어 있었으며 문화 자체도 낮은 수준이었기 때문에, 그는 자신만의 방법을 고안해야만 했다. 가장 중요한 업무는 매년 재단장하는 작업이었다. 매 시즌이 끝나면 그라운드를 뒤엎어서 불필요한 잡초를 제거했다. 잡초들은 뿌리가 얕아서 잔디가 땅속에 단단히 고정되는 것을 방해했기 때문에, 잡초가 있으면 잔디가 망가질 가능성이 커지게 된다. 2000년에 개선된 기술이 도입되기 전까지는, 파쇄기라는 기계로 그라운드의 위아래를 오가며 이러한 작업을 하는 데만 몇 주의 기간이 소요되었다.

시간이 지나면서 모래를 활용하여 그라운드에서 물을 더욱 빠르게 배수시키는 방식을 포함해서 브래독이 고안한 방법들을 영국의 다른 그라운드 관리자들도 받아들이기 시작했다. “스티브는 이 산업을 바꿨습니다.” 아스널의 현재 수석 그라운드 관리자인 폴 애쉬크로프트(Paul Ashcroft)의 말이다. 브래독이 만든 재단장 기술들은 “그렇게 한정된 가용 장비만으로는 도저히 가능할 것이라고 생각되지 않았기 때문에 전혀 고려하지 않았던 방식”이었다고 한다. 브래독은 자신이 축적한 지식을 다른 클럽들에게도 기꺼이 알려주었다. 필자가 이야기를 나눠본 다수의 그라운드 관리자들이 브래독에게 연락해서 재단장 작업에 대한 조언을 구했다고 회상했다.

그러면서 점차 그라운드 관리자들의 역할이 바뀌기 시작했다. 1990년대 말, 프리미어 리그에서 그라운드 관리자가 되려면 식물학 교육을 이수해야 한다는 자격조건을 만든 이후로, 이 직업에서는 데이터가 점점 더 중요해졌다. 새로운 기술도 도움을 주었다. 웸블리와 같은 스타디움에서는 잔디 깎는 기계를 연중 50주 동안 매주 25-30시간씩은 돌려야 했다. 스탠들리는 웸블리 구장을 한 번 작업하려면, 잔디 깎는 기계가 10마일(16km)을 완주해야 한다고 말했다. 이런 기계의 가격은 1만1000파운드부터 시작한다. 필자는 지난 4월에 더비셔에 있는 데니스(Dennis)사의 공장을 견학했는데, 그들은 당시 12대의 잔디 깎는 기계를 카타르에 보내기 위해서 조립하고 있었다. 이 기계들은 내년에 개최될 월드컵을 위해서 피파가 주문한 것이었다.

영국의 잔디 관리 전문가들이 보기에, 유럽의 기준은 여전히 한심한 수준이다. “그들은 프로 축구를 진행하려면 어떤 일들을 해야 하는지를 전혀 이해하지 못하고 있습니다.” 스톤스가 스타드 드 프랑스의 수석 그라운드 관리자로 재직하던 시절을 회상하면서 한 말이다. 콜더우드는 결국엔 교육이 중요하다고 생각한다. 잔디 관리 분야의 불을 밝혔던 많은 사람들과 마찬가지로, 그는 프레스턴(Preston)에 있는 마이어스코우 칼리지(Myerscough College)에서 잔디 과학(turf science)을 공부했다. “프랑스에서는 대학이나 학사 과정에서 배울 수 없습니다. 그런 게 없기 때문입니다.” 그의 말이다.

콜더우드가 PSG에 부임했을 때, 그는 자신이 목격한 것에 충격을 받았다. 그라운드 관리팀이 경기가 끝나면 죽은 잔디를 진공청소기처럼 빨아들이는데 필요한 로터리 모어(회전식 잔디 깎는 기계)조차 보유하지 않았기 때문이다. “그렇게 간단한 사실조차 그들은 알지 못했습니다.” 그는 마치 자택의 뜰에 있는 잔디는 자신이 직접 깎아야 한다는 사실을 알지 못하는 이웃을 발견하고는 충격을 받은 사람처럼 말했다. 필자는 콜더우드의 부하 직원인 프랑스의 아르노 멜린느(Arnaud Meline)와 이야기를 나누었는데, 그는 자신의 고국에는 잔디에 대해서 영국과 같은 “비전” 자체가 없다고 말했다. 프랑스 사람들에게 잔디라는 건 “그저 친구들과 바비큐를 구워 먹는 장소일 뿐”이라고 한다.

대자연, 잔디테크의 최대 변수

유로 2020의 그라운드에 대한 준비는 2년여 전부터 시작되었다. 2019년 4월 25일의 이른 시각, 데일 프리스는 M6 고속도로를 경유해서 런던의 웸블리로 갔는데, 이곳에서 UEFA가 그라운드 전문가들의 “킥 오프” 미팅을 위해서 모두를 한 자리에 소집했던 것이다.

오전 10시가 되자, 잔디 관리 분야의 거물들이 회의실에 둘러앉았다. 프리스의 옆에는 리처드 헤이든이 앉아 있었는데, 그는 잔디 전문가들 중에서도 대회가 진행되는 도중에 그라운드 교체 작업을 성공시켰다고 공언하는 유일한 인물이었다. 유로 2016 대회 당시, 프랑스의 릴에서 거둔 업적이었다. 그리고 딘 길라스비(Gilasbey)도 있었는데, 그는 피파와 함께 마케도니아에서부터 가나에 이르기까지 전 세계의 유망한 그라운드 관리자들을 훈련시키는 일을 하고 있었다. 그리고 앤디 콜(Andy Cole)도 있었는데, 그는 그 회의실에서 가장 경력이 오래된 그라운드 전문가로, 세 차례의 유럽 축구선수권대회와 세 차례의 월드컵에서 일한 경험이 있었다. 이들은 단순한 그라운드 관리자들이 아니었다. 그들은 잔디 컨설턴트이자 다수의 프로젝트를 동시에 감독하고 있는 농경학 분야의 전문가들이었다.

이 자리를 소집한 UEFA의 대표단은 향후 몇 달 동안의 일정을 제시했고 각 구장에 대한 기대사항도 전달했다. UEFA의 가이드라인에 의하면, 그라운드의 표면력(surface traction)[5]은 30뉴턴미터(N‧m) 이상이 되어야 한다. 뉴턴미터는 축구선수가 그라운드의 표면과 상호작용하는 힘을 측정하는데 사용되는 토크(회전력)의 단위이다. 표면력이 지나치게 높으면 인대에 무리가 가서 부상을 당할 위험이 있다. 너무 낮으면 선수들이 발을 헛디딜 수 있다. 그리고 그라운드 표면의 경도(hardness)는 70에서 90중력(gravity)이 되어야 한다. 경도에서 중력이라는 단위가 사용되는 이유는, 어떤 표면에 물체로 충격을 가했을 때 그 물체의 속도가 얼마나 줄어드는지를 측정해서 중력가속도에 비교한 수치로 환산하기 때문이다. 만약 너무 부드러우면 선수들이 너무 빨리 지칠 수 있고, 너무 단단하면 부상의 위험성이 증가하고 축구공이 너무 높이 튀어 오르게 된다. 잔디의 길이는 24mm에서 28mm 사이가 되어야 하며, 그라운드 전체의 잔디가 반드시 사이드라인과 수직이 되는 방향으로 반듯하게 깎여야 한다. 페널티 마크와 센터 서클의 가운데 마크에 대한 규격도 있는데, 이들은 지름이 각각 200mm와 240mm여야 한다.

프리스는 컨설턴트로서 그라운드 위에서 UEFA의 눈이 되어 그라운드 관리자인 스탠들리가 그라운드에 대해서 측정하는 데이터를 모니터링하고, 이따금씩 독자적인 점검을 실시하게 된다. 그라운드 관리자와 컨설턴트로 맺어진 이들의 관계는 매우 섬세한 것이다. 그라운드 관리자들이 특정한 구장에 대한 일상적인 유지관리를 책임지고 있다면, 컨설턴트들은 월드컵에서부터 지역의 스포츠 행사들까지 다양한 프로젝트들 사이를 분주히 움직인다. (프리스는 웸블리를 방문하는 일정의 사이사이에 세인트 헬렌즈(St. Helens)에 있는 초등학교 한 곳과도 일하고 있었는데, 그 학교의 축구장은 배수가 제대로 되지 않는 문제가 있었다.) 일부는 그들의 관계를 건축업자와 건축가에 비유하기도 한다. “저는 제가 원하는 것이 무엇인지를 알지만, 제가 원하는 걸 실제로 만들어내는 이들은 숙련된 일꾼들입니다.” 앤디 콜의 말이다. 식물학을 공부한 영국의 현대적인 그라운드 관리자들에게는, 이러한 대우가 거슬릴 수도 있다. 웸블리 구장에서 15년 동안 일하면서 수많은 상을 받았으며 자신의 직업에 대해서도 남다른 열정을 풍기는 스탠들리는 이번 기사를 위한 인터뷰 요청을 처음에는 거절했는데, 이번 취재가 잔디 컨설턴트의 업무에만 너무 지나치게 초점을 맞추는 것이 되지 않을까 우려했기 때문이었다.

스탠들리는 자신의 일을 비행기를 날리는 것에 비유한다. 그는 철저한 준비를 통해서 경기 당일에 “연착륙”하기를 바라지만, 만약 연달아서 경기가 예정되어 있다면 예상치 못한 일이 전개될 경우를 대비해서 경기장 근처의 호텔에 묵기도 한다. 그는 대부분의 주말을 포함해서 가족들과 떨어져 있는 경우가 많지만, 이는 그가 기꺼이 감수하는 희생이다. “이건 저에게 일이 아니라 열정입니다.” 그의 말이다. 그는 웸블리의 그라운드가 자신에게는 또 한 명의 아이와도 같다고 말하는데, 그것이 “실제 아이들처럼 살아서 숨을 쉬기 때문”이라고 한다. (그라운드 관리자들 사이에서는 이런 식으로 말하는 걸 흔히 들을 수 있는데, 그라운드가 “물을 마시고 싶어 한다”거나 “배가 고플 시간”이라고 언급할 때가 바로 그런 경우이다.)

그라운드를 최고 수준으로 관리하기 위해서는 운동장 위의 모든 요소들을 거의 완벽하게 통제해야 한다. 지난 5월, 나는 리버풀의 홈구장인 안필드의 선임 그라운드 관리자인 데이브 로버츠(Dave Roberts)를 찾아갔는데, 그는 내게 잔디가 자랄 수 있는 최고의 환경을 조성하기 위해서 땅속에 있는 온도 센서와 습도 센서를 어떻게 사용하는지, 그리고 습기를 뿌리 근처에 마치 자석처럼 붙들어두는 역할을 하는 화산재의 일종인 제올라이트(zeolite, 비석)의 활용법을 보여주었다. 안필드의 땅속에 그물망처럼 깔린 열선 파이프 아래에 일렬로 연결되어 있는 플라스틱 상자들로 구성된 “퍼마보이드(permavoid, 영구공동)” 관개 시스템은 배수의 속도를 높여 주면서도, 불과 3분 이내에 전체 표면에 물을 공급할 수 있게 해준다.

영국은 강수량이 풍부하고 기온이 온화하기 때문에 잔디가 자라기에 좋은 환경이다. 그러나 이처럼 푸르고 쾌적한 대지에서도, 그라운드 관리자들에게 날씨는 여전히 가장 큰 적으로 남아있다. 그들은 아무 것도 예측할 수 없다는 두려움 속에 살고 있다. 필자가 처음 방문했던 다음 주에, 웸블리 구장에서는 ‘비 리그 결승전의 날(Non-League Finals Day)’[6] 행사가 열렸다. 바로 그 전날, 일기예보에서 예고한 2mm가 아닌 6mm의 비가 내렸고, 스탠들리의 그라운드 관리팀은 공황상태에 빠졌다.

필자가 스탠들리에게 무엇이 두려웠냐고 물었을 때, 그는 2018년 웸블리에서 토트넘과 로치데일(Rochdale)이 FA컵 대회의 재경기[7]를 치르기 불과 몇 시간 전에 눈보라가 몰아치는 바람에 그라운드의 마킹을 거의 알아볼 수 없게 되었던 당시를 떠올렸다. (이 경기의 막바지에는 그라운드 관리 직원들이 운동장에 삽을 들고 나가서 페널티 박스가 잘 보이게 눈을 치워야만 했다.) “대자연은 우리가 상대해야 하는 가장 커다란 도전과제입니다.” 스탠들리의 말이다. 한편 그라운드 관리자로 이 분야에서의 경력을 시작했던 프리스가 2008년에 컨설턴트로 직업을 바꾼 이유도, 부분적으로는 이처럼 “통제할 수 없는 상황”이 그를 불안하게 만들었기 때문이다.

이 일을 하다보면 피해를 볼 수도 있다. 마치 골키퍼처럼, 그라운드 관리자들도 일이 잘 풀리지 않으면 그다지 신뢰를 받지 못하는 경향이 있지만, 뭔가 하나라도 잘못되면 가장 먼저 비판받는 것도 그들이다. 토니 스톤스에게 그것은 단순한 직업이 아니라 그가 살아가는 방식이다. “우리는 그라운드 관리자가 되는 것이 아니라, 그라운드 관리자로 태어난 것입니다.” 그의 말이다.

오전 10시가 되자, 잔디 관리 분야의 거물들이 회의실에 둘러앉았다. 프리스의 옆에는 리처드 헤이든이 앉아 있었는데, 그는 잔디 전문가들 중에서도 대회가 진행되는 도중에 그라운드 교체 작업을 성공시켰다고 공언하는 유일한 인물이었다. 유로 2016 대회 당시, 프랑스의 릴에서 거둔 업적이었다. 그리고 딘 길라스비(Gilasbey)도 있었는데, 그는 피파와 함께 마케도니아에서부터 가나에 이르기까지 전 세계의 유망한 그라운드 관리자들을 훈련시키는 일을 하고 있었다. 그리고 앤디 콜(Andy Cole)도 있었는데, 그는 그 회의실에서 가장 경력이 오래된 그라운드 전문가로, 세 차례의 유럽 축구선수권대회와 세 차례의 월드컵에서 일한 경험이 있었다. 이들은 단순한 그라운드 관리자들이 아니었다. 그들은 잔디 컨설턴트이자 다수의 프로젝트를 동시에 감독하고 있는 농경학 분야의 전문가들이었다.

이 자리를 소집한 UEFA의 대표단은 향후 몇 달 동안의 일정을 제시했고 각 구장에 대한 기대사항도 전달했다. UEFA의 가이드라인에 의하면, 그라운드의 표면력(surface traction)[5]은 30뉴턴미터(N‧m) 이상이 되어야 한다. 뉴턴미터는 축구선수가 그라운드의 표면과 상호작용하는 힘을 측정하는데 사용되는 토크(회전력)의 단위이다. 표면력이 지나치게 높으면 인대에 무리가 가서 부상을 당할 위험이 있다. 너무 낮으면 선수들이 발을 헛디딜 수 있다. 그리고 그라운드 표면의 경도(hardness)는 70에서 90중력(gravity)이 되어야 한다. 경도에서 중력이라는 단위가 사용되는 이유는, 어떤 표면에 물체로 충격을 가했을 때 그 물체의 속도가 얼마나 줄어드는지를 측정해서 중력가속도에 비교한 수치로 환산하기 때문이다. 만약 너무 부드러우면 선수들이 너무 빨리 지칠 수 있고, 너무 단단하면 부상의 위험성이 증가하고 축구공이 너무 높이 튀어 오르게 된다. 잔디의 길이는 24mm에서 28mm 사이가 되어야 하며, 그라운드 전체의 잔디가 반드시 사이드라인과 수직이 되는 방향으로 반듯하게 깎여야 한다. 페널티 마크와 센터 서클의 가운데 마크에 대한 규격도 있는데, 이들은 지름이 각각 200mm와 240mm여야 한다.

프리스는 컨설턴트로서 그라운드 위에서 UEFA의 눈이 되어 그라운드 관리자인 스탠들리가 그라운드에 대해서 측정하는 데이터를 모니터링하고, 이따금씩 독자적인 점검을 실시하게 된다. 그라운드 관리자와 컨설턴트로 맺어진 이들의 관계는 매우 섬세한 것이다. 그라운드 관리자들이 특정한 구장에 대한 일상적인 유지관리를 책임지고 있다면, 컨설턴트들은 월드컵에서부터 지역의 스포츠 행사들까지 다양한 프로젝트들 사이를 분주히 움직인다. (프리스는 웸블리를 방문하는 일정의 사이사이에 세인트 헬렌즈(St. Helens)에 있는 초등학교 한 곳과도 일하고 있었는데, 그 학교의 축구장은 배수가 제대로 되지 않는 문제가 있었다.) 일부는 그들의 관계를 건축업자와 건축가에 비유하기도 한다. “저는 제가 원하는 것이 무엇인지를 알지만, 제가 원하는 걸 실제로 만들어내는 이들은 숙련된 일꾼들입니다.” 앤디 콜의 말이다. 식물학을 공부한 영국의 현대적인 그라운드 관리자들에게는, 이러한 대우가 거슬릴 수도 있다. 웸블리 구장에서 15년 동안 일하면서 수많은 상을 받았으며 자신의 직업에 대해서도 남다른 열정을 풍기는 스탠들리는 이번 기사를 위한 인터뷰 요청을 처음에는 거절했는데, 이번 취재가 잔디 컨설턴트의 업무에만 너무 지나치게 초점을 맞추는 것이 되지 않을까 우려했기 때문이었다.

스탠들리는 자신의 일을 비행기를 날리는 것에 비유한다. 그는 철저한 준비를 통해서 경기 당일에 “연착륙”하기를 바라지만, 만약 연달아서 경기가 예정되어 있다면 예상치 못한 일이 전개될 경우를 대비해서 경기장 근처의 호텔에 묵기도 한다. 그는 대부분의 주말을 포함해서 가족들과 떨어져 있는 경우가 많지만, 이는 그가 기꺼이 감수하는 희생이다. “이건 저에게 일이 아니라 열정입니다.” 그의 말이다. 그는 웸블리의 그라운드가 자신에게는 또 한 명의 아이와도 같다고 말하는데, 그것이 “실제 아이들처럼 살아서 숨을 쉬기 때문”이라고 한다. (그라운드 관리자들 사이에서는 이런 식으로 말하는 걸 흔히 들을 수 있는데, 그라운드가 “물을 마시고 싶어 한다”거나 “배가 고플 시간”이라고 언급할 때가 바로 그런 경우이다.)

그라운드를 최고 수준으로 관리하기 위해서는 운동장 위의 모든 요소들을 거의 완벽하게 통제해야 한다. 지난 5월, 나는 리버풀의 홈구장인 안필드의 선임 그라운드 관리자인 데이브 로버츠(Dave Roberts)를 찾아갔는데, 그는 내게 잔디가 자랄 수 있는 최고의 환경을 조성하기 위해서 땅속에 있는 온도 센서와 습도 센서를 어떻게 사용하는지, 그리고 습기를 뿌리 근처에 마치 자석처럼 붙들어두는 역할을 하는 화산재의 일종인 제올라이트(zeolite, 비석)의 활용법을 보여주었다. 안필드의 땅속에 그물망처럼 깔린 열선 파이프 아래에 일렬로 연결되어 있는 플라스틱 상자들로 구성된 “퍼마보이드(permavoid, 영구공동)” 관개 시스템은 배수의 속도를 높여 주면서도, 불과 3분 이내에 전체 표면에 물을 공급할 수 있게 해준다.

영국은 강수량이 풍부하고 기온이 온화하기 때문에 잔디가 자라기에 좋은 환경이다. 그러나 이처럼 푸르고 쾌적한 대지에서도, 그라운드 관리자들에게 날씨는 여전히 가장 큰 적으로 남아있다. 그들은 아무 것도 예측할 수 없다는 두려움 속에 살고 있다. 필자가 처음 방문했던 다음 주에, 웸블리 구장에서는 ‘비 리그 결승전의 날(Non-League Finals Day)’[6] 행사가 열렸다. 바로 그 전날, 일기예보에서 예고한 2mm가 아닌 6mm의 비가 내렸고, 스탠들리의 그라운드 관리팀은 공황상태에 빠졌다.

필자가 스탠들리에게 무엇이 두려웠냐고 물었을 때, 그는 2018년 웸블리에서 토트넘과 로치데일(Rochdale)이 FA컵 대회의 재경기[7]를 치르기 불과 몇 시간 전에 눈보라가 몰아치는 바람에 그라운드의 마킹을 거의 알아볼 수 없게 되었던 당시를 떠올렸다. (이 경기의 막바지에는 그라운드 관리 직원들이 운동장에 삽을 들고 나가서 페널티 박스가 잘 보이게 눈을 치워야만 했다.) “대자연은 우리가 상대해야 하는 가장 커다란 도전과제입니다.” 스탠들리의 말이다. 한편 그라운드 관리자로 이 분야에서의 경력을 시작했던 프리스가 2008년에 컨설턴트로 직업을 바꾼 이유도, 부분적으로는 이처럼 “통제할 수 없는 상황”이 그를 불안하게 만들었기 때문이다.

이 일을 하다보면 피해를 볼 수도 있다. 마치 골키퍼처럼, 그라운드 관리자들도 일이 잘 풀리지 않으면 그다지 신뢰를 받지 못하는 경향이 있지만, 뭔가 하나라도 잘못되면 가장 먼저 비판받는 것도 그들이다. 토니 스톤스에게 그것은 단순한 직업이 아니라 그가 살아가는 방식이다. “우리는 그라운드 관리자가 되는 것이 아니라, 그라운드 관리자로 태어난 것입니다.” 그의 말이다.

웸블리, 잔디테크의 시험대

만약 세계 최고의 스포츠 그라운드를 만들 장소를 찾고 있다면, 웸블리 스타디움의 내부는 그다지 좋은 선택이 아니다. 스탠들리는 자신의 직업이 마치 상자 안에서 잔디를 기르는 것과 비슷하다고 말한다. 9월부터 이듬해 3월 사이에는 50미터 높이의 스탠드가 잔디 위에 그늘을 드리운다. 이 시기에는 스타디움 내부의 조도가 12마이크로몰(μmol)을 넘는 경우가 별로 없는데, 잔디가 잘 자라기 위해서 필요한 20마이크로몰보다 한참이나 낮은 수치이다. 웸블리에서는 통풍도 좋지 않다고 스탠들리는 말한다. 위쪽에서 부는 바람이 없으면, 전문가들의 표현처럼 잔디가 “더위에 지치기” 때문에, 결국 쓰러져서 죽게 된다.

스탠들리는 이러한 어려움을 극복할 수 있는 상당히 멋진 도구들을 몇 가지 갖고 있다. 그는 지표하부 통풍 시스템(subsurface aeration system)을 활용해서 표면 아래 30cm에 깔린 “뿌리층(rootzone)”이라고 부르는 모래 및 복합재 안의 습도와 산소 농도를 높인다. 잔디 씨앗이 잘 자라도록 촉진하기 위해서, 그는 또한 지하에 설치된 파이프를 통해 온수를 흘려보내서 뿌리층의 위쪽 온도를 최대 17°C로 유지한다. 일단 씨앗이 싹을 틔우면, 그는 조명장치와 여섯 개의 거대한 선풍기를 꺼내서 여름철 날씨와 비슷하게 만든다. 축구장은 평범한 잔디밭처럼 보이지만 실제로는 “거대한 화학실험 세트”라고 그는 말한다.

웸블리의 표면이 여름철에 최상의 컨디션을 유지하려면, 대부분의 주요한 작업은 겨울에 완료해야 한다. 2019년 11월 20일은 유로 2020 대회의 준비를 위해서 운동장 재조성 작업이 시작될 시기였다. 즉, 무게만 6000톤에 달하는 뿌리층 상부를 교체해야 하는 것이다. 런던 지역의 천연 토양은 무거운 점토질이어서 배수가 잘 되지 않는다. 그래서 스탠들리는 배수 속도를 높이기 위해서 서리(Surrey)에서 모래를 가져온다. 운동장 재조성은 8년에 한 번 정도 수행하는 대규모 공사이다. 3주 동안 15명의 작업자들이 하루 3교대로 일해야 하고, 스타디움 안팎으로 오가는 재료들은 교통량이 적은 야간에 운송함으로써 시간과 비용을 절약한다.

일단 새로운 잔디가 깔리면, 그것이 다 자라기까지는 11주 정도가 소요된다. (이 기간에는 또한 잔디가 고정되는 걸 돕기 위해서 표면에 약간의 인조잔디를 섞어 심는 작업도 진행된다.) 그러던 2020년 3월에 UEFA는 유로 2020 대회를 이듬해 여름으로 연기했다. 스탠들리에게는 실망스런 소식이었지만, 대참사는 아니었다. 2020년 11월, 그는 운동장을 재단장하고 점검하기 시작했다. 그리고 그 결과를 UEFA를 대표하는 프리스에게 보내서 해석하게 했다. 2021년 2월부터 프리스는 런던으로 출장을 다니면서 직접 점검하기 시작했다.

스탠들리는 웸블리 구장을 럭비나 미식축구와 같은 다른 종목의 경기를 할 수 있게 바꾸는 것에 있어서도 전문가이다. 미식축구는 선수들이 순식간에 폭발하듯 경기를 하기 때문에 “극한의 마찰력”이 요구된다고 그는 말한다. 선수들이 최대한 빠르게 방향을 바꿀 수 있게 하려고, 미식프로축구연맹(NFL)에서는 경도 90에서 100중력(gravity) 사이의 단단한 그라운드를 요구하고 있다. 운동장의 경도를 높이기 위해서 스탠들리의 팀은 잔디를 깎을 때 기계에 약 30kg의 무게를 더해서 작업한다. 한 번 깎을 때마다, 스탠들리는 중력을 1만큼 추가할 수 있다. 그리고 그 압력을 다시 낮추려면, 그는 땅속으로 파고드는 여섯 개의 스파이크가 달린 버티드레인(Verti-Drain)을 사용하여 토양을 분쇄함으로써 압력을 저하시킨다. 미식축구 선수들이 넘어졌을 때의 완충 효과를 추가하기 위해서, 스탠들리는 약 32mm 정도로 잔디를 좀 더 길게 자라게 한다.

종자 재배업자들은 수천 개의 다양한 품종을 길러서 각 스포츠에 최적화된 잔디를 제공한다. 때로는 새로운 품종을 개발하는 데 길게는 15년이 걸리기도 하는데, 그중에서 가장 강한 씨앗들은 웨스트요크셔에 있는 스포츠잔디연구소(Sports Turf Research Institute, STRI)의 크리스천 스프링(Christian Spring) 박사의 책상 위에 놓여있다. STRI는 (잔디밭이 촘촘한 정도인) “싹 밀도(shoot density)”나 (상처에서 얼마나 빠르게 회복하는지를 의미하는) “회복력(recovery)”과 같은 잔디의 특성에 대한 점수를 매긴다. STRI는 각 품종의 등급을 세심하게 분류한 다음, 그 결과를 매년 발표하는 책자에 공개하고 있다. 스탠들리는 이 책자를 자신의 성경이라고 부른다.

아무리 그렇다고 해도, 웸블리를 크리켓 구장이나 테니스 코트로 바꿀 수는 없다. 이곳의 토양에는 모래 성분이 너무 많아서, 그런 스포츠를 할 정도로 충분히 단단해질 수 없기 때문이다. 하늘이 잔뜩 흐린 어느 오후에 필자는 런던 남부로 향했다. 그곳에 있는 올 잉글랜드 론 테니스 클럽(All England Lawn Tennis Club)의 코트 및 원예부문의 책임자인 닐 스터블리(Neil Stubley)가 윔블던(Wimbledon) 테니스 선수권대회를 위해서 코트를 준비시키고 있었다. 6월 말에 개막하는 윔블던의 코트는 NFL이 개최될 때의 웸블리에 비하면 두 배나 단단하다.

콜더우드와 마찬가지로 스터블리 역시 마이어스코우 칼리지에서 공부했는데, 그는 이 학교에서 잔디란 언제나 건강해야 하고, 물을 잘 줘야 하고, 양분도 잘 공급해줘야 한다고 배웠다. “그런데 테니스계에 와서 보면 한숨이 절로 나오는데, 양분도 주지 않고 물 공급도 하지 않기 때문입니다.” 그의 말이다. 최고의 잔디 코트를 만들기 위해서 스터블리는 삶과 죽음 사이에서 균형점을 찾아야 한다. “윔블던 대회가 시작될 때면 이곳의 잔디는 시름시름 죽어가는 상태가 되는데, 왜냐하면 우리가 굶기기 때문입니다.” 그의 말이다. 그러나 대회가 시작할 때는 잔디의 표면이 너무 건조해서는 안 된다. “그 이유는 너무 건조하면 2주차로 접어들면서 잔디가 전부 죽어버리기 때문입니다.” 이곳의 잔디의 경도는 2주가 지나면 거의 300중력에 가깝게 되는데, 이는 아스팔트보다도 단단한 수준이다.

스탠들리는 이러한 어려움을 극복할 수 있는 상당히 멋진 도구들을 몇 가지 갖고 있다. 그는 지표하부 통풍 시스템(subsurface aeration system)을 활용해서 표면 아래 30cm에 깔린 “뿌리층(rootzone)”이라고 부르는 모래 및 복합재 안의 습도와 산소 농도를 높인다. 잔디 씨앗이 잘 자라도록 촉진하기 위해서, 그는 또한 지하에 설치된 파이프를 통해 온수를 흘려보내서 뿌리층의 위쪽 온도를 최대 17°C로 유지한다. 일단 씨앗이 싹을 틔우면, 그는 조명장치와 여섯 개의 거대한 선풍기를 꺼내서 여름철 날씨와 비슷하게 만든다. 축구장은 평범한 잔디밭처럼 보이지만 실제로는 “거대한 화학실험 세트”라고 그는 말한다.

웸블리의 표면이 여름철에 최상의 컨디션을 유지하려면, 대부분의 주요한 작업은 겨울에 완료해야 한다. 2019년 11월 20일은 유로 2020 대회의 준비를 위해서 운동장 재조성 작업이 시작될 시기였다. 즉, 무게만 6000톤에 달하는 뿌리층 상부를 교체해야 하는 것이다. 런던 지역의 천연 토양은 무거운 점토질이어서 배수가 잘 되지 않는다. 그래서 스탠들리는 배수 속도를 높이기 위해서 서리(Surrey)에서 모래를 가져온다. 운동장 재조성은 8년에 한 번 정도 수행하는 대규모 공사이다. 3주 동안 15명의 작업자들이 하루 3교대로 일해야 하고, 스타디움 안팎으로 오가는 재료들은 교통량이 적은 야간에 운송함으로써 시간과 비용을 절약한다.

일단 새로운 잔디가 깔리면, 그것이 다 자라기까지는 11주 정도가 소요된다. (이 기간에는 또한 잔디가 고정되는 걸 돕기 위해서 표면에 약간의 인조잔디를 섞어 심는 작업도 진행된다.) 그러던 2020년 3월에 UEFA는 유로 2020 대회를 이듬해 여름으로 연기했다. 스탠들리에게는 실망스런 소식이었지만, 대참사는 아니었다. 2020년 11월, 그는 운동장을 재단장하고 점검하기 시작했다. 그리고 그 결과를 UEFA를 대표하는 프리스에게 보내서 해석하게 했다. 2021년 2월부터 프리스는 런던으로 출장을 다니면서 직접 점검하기 시작했다.

스탠들리는 웸블리 구장을 럭비나 미식축구와 같은 다른 종목의 경기를 할 수 있게 바꾸는 것에 있어서도 전문가이다. 미식축구는 선수들이 순식간에 폭발하듯 경기를 하기 때문에 “극한의 마찰력”이 요구된다고 그는 말한다. 선수들이 최대한 빠르게 방향을 바꿀 수 있게 하려고, 미식프로축구연맹(NFL)에서는 경도 90에서 100중력(gravity) 사이의 단단한 그라운드를 요구하고 있다. 운동장의 경도를 높이기 위해서 스탠들리의 팀은 잔디를 깎을 때 기계에 약 30kg의 무게를 더해서 작업한다. 한 번 깎을 때마다, 스탠들리는 중력을 1만큼 추가할 수 있다. 그리고 그 압력을 다시 낮추려면, 그는 땅속으로 파고드는 여섯 개의 스파이크가 달린 버티드레인(Verti-Drain)을 사용하여 토양을 분쇄함으로써 압력을 저하시킨다. 미식축구 선수들이 넘어졌을 때의 완충 효과를 추가하기 위해서, 스탠들리는 약 32mm 정도로 잔디를 좀 더 길게 자라게 한다.

종자 재배업자들은 수천 개의 다양한 품종을 길러서 각 스포츠에 최적화된 잔디를 제공한다. 때로는 새로운 품종을 개발하는 데 길게는 15년이 걸리기도 하는데, 그중에서 가장 강한 씨앗들은 웨스트요크셔에 있는 스포츠잔디연구소(Sports Turf Research Institute, STRI)의 크리스천 스프링(Christian Spring) 박사의 책상 위에 놓여있다. STRI는 (잔디밭이 촘촘한 정도인) “싹 밀도(shoot density)”나 (상처에서 얼마나 빠르게 회복하는지를 의미하는) “회복력(recovery)”과 같은 잔디의 특성에 대한 점수를 매긴다. STRI는 각 품종의 등급을 세심하게 분류한 다음, 그 결과를 매년 발표하는 책자에 공개하고 있다. 스탠들리는 이 책자를 자신의 성경이라고 부른다.

아무리 그렇다고 해도, 웸블리를 크리켓 구장이나 테니스 코트로 바꿀 수는 없다. 이곳의 토양에는 모래 성분이 너무 많아서, 그런 스포츠를 할 정도로 충분히 단단해질 수 없기 때문이다. 하늘이 잔뜩 흐린 어느 오후에 필자는 런던 남부로 향했다. 그곳에 있는 올 잉글랜드 론 테니스 클럽(All England Lawn Tennis Club)의 코트 및 원예부문의 책임자인 닐 스터블리(Neil Stubley)가 윔블던(Wimbledon) 테니스 선수권대회를 위해서 코트를 준비시키고 있었다. 6월 말에 개막하는 윔블던의 코트는 NFL이 개최될 때의 웸블리에 비하면 두 배나 단단하다.

콜더우드와 마찬가지로 스터블리 역시 마이어스코우 칼리지에서 공부했는데, 그는 이 학교에서 잔디란 언제나 건강해야 하고, 물을 잘 줘야 하고, 양분도 잘 공급해줘야 한다고 배웠다. “그런데 테니스계에 와서 보면 한숨이 절로 나오는데, 양분도 주지 않고 물 공급도 하지 않기 때문입니다.” 그의 말이다. 최고의 잔디 코트를 만들기 위해서 스터블리는 삶과 죽음 사이에서 균형점을 찾아야 한다. “윔블던 대회가 시작될 때면 이곳의 잔디는 시름시름 죽어가는 상태가 되는데, 왜냐하면 우리가 굶기기 때문입니다.” 그의 말이다. 그러나 대회가 시작할 때는 잔디의 표면이 너무 건조해서는 안 된다. “그 이유는 너무 건조하면 2주차로 접어들면서 잔디가 전부 죽어버리기 때문입니다.” 이곳의 잔디의 경도는 2주가 지나면 거의 300중력에 가깝게 되는데, 이는 아스팔트보다도 단단한 수준이다.

유로2020, 잔디테크의 결승전

필자가 웹블리 구장으로 스탠들리를 처음 찾아간 것은 지난 5월 12일이었는데, 당시는 유로 2020대회가 열리기 4주 전이었고 FA컵 결승전이 열리기 사흘 전이었다. 몇몇 방송국 관계자를 비롯해서 그라운드를 관리하는 스탠들리측 직원들 다섯 명을 제외하면 스타디움은 텅 비어 있었다. FA컵 대회의 결승전이 다가오면서, 그라운드의 잔디는 이미 대회 기준인 24mm로 맞춰져 있었다. 경기 일정 사이사이에 스탠들리는 잔디가 최대한 많이 자랄 수 있게 놔둔다. 그러면 그의 팀원들이 1주일 동안 매일 약 2mm씩 다듬는다. (그보다 더 심각한 상처를 받으면 이 식물을 놀래게 만들어서 노란색으로 변하게 된다.) 킥오프가 나흘 뒤로 다가온 가운데, 그들은 그날도 잔디를 깎아서 동일한 길이를 유지시키고 있었다. 그들은 이렇게 매일 아주 조금씩만 잘나낸다. 이렇게 지속적으로 잘라주면 그라운드 위의 무늬가 더욱 뚜렷하게 살아나서, 마치 녹색의 체스 판처럼 보이게 된다.

그날 오전 막판에 나는 운동장 상태를 점검하는 프리스의 무리에 합류했다. 마치 미래의 고문 기구처럼 보이는 다양한 장비들로 무장한 프리스는 웸블리의 잔디가 무시무시할 정도로 조용히 돌아가는 전기 장비에 잘리지 않게 조심하면서 그 위를 여기저기 돌아다녔다. 예상했던 대로 그라운드의 상태는 최상이었다. 그 주 후반에 그는 그 결과를 기록한 점수를 UEFA의 지도부가 읽을 수 있도록 어느 포털에 업로드했다.

그로부터 2주 후에 EFL 챔피언십 플레이오프 결승전이 열리던 날에 필자는 다시 그곳을 방문했는데, 나는 그제야 비로소 스탠들리의 일이 얼마나 대단한지를 실감할 수 있었다. 나는 킥오프가 시작되기 약 1시간 전에 도착했는데, 스탠들리는 평소의 흠잡을 데 없는 외모와는 다르게 머리카락이 헝클어진 채로 눈에 띄게 동요하고 있었다. 이 경기에서 승리한 팀은 프리미어 리그로 승격을 하기 때문에, EFL 챔피언십 플레이오프 결승전은 잉글랜드의 축구계에서 가장 거대한 판돈이 걸린 경기라고 할 수 있다. 그리고 토요일부터 월요일까지 3일 동안 연달아 경기가 열리면서, 스탠들리의 연중 일정표에서는 가장 까다로운 주말이 시작됨을 알리는 신호이기도 했다. 그 이후에는 2주 동안 잉글랜드 팀의 유로 2020 개막전을 위한 최종 준비를 해야만 했다.

오후 2시, 스탠들리는 경기를 지켜보러 운동장으로 향하기 전에 그라운드 관리 직원들과 회의를 가졌다. “관련된 모든 데이터를 통해서도 알 수 있지만, 저는 그 증거를 직접 눈으로 봐야만 합니다.” 그의 말이다. 스탠들리는 마치 세트 디자이너가 영화를 보는 것만큼이나 축구를 많이 본다. 다른 모든 사람들에게는 그냥 배경에 불과한 것이 그가 가진 관심사의 진짜 초점이다.

“저는 선수들을 보는 것이 아닙니다. 저는 잔디를 밟고 있는 그들의 신발을 봅니다.” 그의 말이다. 일반적인 축구팬들이라면 응원하는 팀의 수비수가 페널티킥을 내주는 장면에서 경악하겠지만, 그는 선수들이 넘어질 때 그런 반응을 보인다. 선수들이 완벽하게 관리되는 경기장에서만 선보일 수 있는 회전이나 턴이나 발놀림을 보여주는 것은 마치 그가 응원하는 팀이 득점하는 것과 같은 의미이다. 잉글랜드 대표팀의 필 포든(Phil Foden)이 지난해 11월 웸블리에서 열린 아이슬란드와의 UEFA 네이션스 리그(Nations League) 경기에서 막판에 남쪽 사이드라인 근처에서 한쪽 발로 공을 다루며 환상적인 움직임을 선보였을 때, 그는 아주 만족스러워했다. “그는 운동장이 안정적이라는 사실을 확신하고 있었습니다.” 스탠들리가 활짝 웃으며 말했다.

스탠들리는 경기가 끝난 후에야 약간은 숨을 쉴 수 있다. EFL 챔피언십 플레이오프 결승전이 끝난 후, 그는 자신의 사무실로 가서 음악을 들으며 긴장을 풀었다. 그는 콜드플레이, 아델, 브루스 스프링스틴처럼 웸블리에서 그가 직접 공연을 봤던 아티스트의 음악을 즐겨듣는다. 앞으로 24시간 동안 그는 이 모든 작업을 다시 전부 반복해야 하고, 그 다음날도 마찬가지이다. 자신의 숙소인 호텔에 가서는 유로 2020 대회를 생각해야 한다. 6월 1일 화요일이 되면, 유로 2020 대회를 알리는 표시들이 관중석 전체를 뒤덮으면서 스타디움 전체가 새로운 모습으로 거듭날 것이다. “여기까지 오는데 3년이 걸렸습니다.” 스탠들리의 말이다. “이 대회를 위해서 우리 모두 준비해왔기 때문에, 무사히 연착륙할 수 있기를 바랍니다.”

그날 오전 막판에 나는 운동장 상태를 점검하는 프리스의 무리에 합류했다. 마치 미래의 고문 기구처럼 보이는 다양한 장비들로 무장한 프리스는 웸블리의 잔디가 무시무시할 정도로 조용히 돌아가는 전기 장비에 잘리지 않게 조심하면서 그 위를 여기저기 돌아다녔다. 예상했던 대로 그라운드의 상태는 최상이었다. 그 주 후반에 그는 그 결과를 기록한 점수를 UEFA의 지도부가 읽을 수 있도록 어느 포털에 업로드했다.

그로부터 2주 후에 EFL 챔피언십 플레이오프 결승전이 열리던 날에 필자는 다시 그곳을 방문했는데, 나는 그제야 비로소 스탠들리의 일이 얼마나 대단한지를 실감할 수 있었다. 나는 킥오프가 시작되기 약 1시간 전에 도착했는데, 스탠들리는 평소의 흠잡을 데 없는 외모와는 다르게 머리카락이 헝클어진 채로 눈에 띄게 동요하고 있었다. 이 경기에서 승리한 팀은 프리미어 리그로 승격을 하기 때문에, EFL 챔피언십 플레이오프 결승전은 잉글랜드의 축구계에서 가장 거대한 판돈이 걸린 경기라고 할 수 있다. 그리고 토요일부터 월요일까지 3일 동안 연달아 경기가 열리면서, 스탠들리의 연중 일정표에서는 가장 까다로운 주말이 시작됨을 알리는 신호이기도 했다. 그 이후에는 2주 동안 잉글랜드 팀의 유로 2020 개막전을 위한 최종 준비를 해야만 했다.

오후 2시, 스탠들리는 경기를 지켜보러 운동장으로 향하기 전에 그라운드 관리 직원들과 회의를 가졌다. “관련된 모든 데이터를 통해서도 알 수 있지만, 저는 그 증거를 직접 눈으로 봐야만 합니다.” 그의 말이다. 스탠들리는 마치 세트 디자이너가 영화를 보는 것만큼이나 축구를 많이 본다. 다른 모든 사람들에게는 그냥 배경에 불과한 것이 그가 가진 관심사의 진짜 초점이다.

“저는 선수들을 보는 것이 아닙니다. 저는 잔디를 밟고 있는 그들의 신발을 봅니다.” 그의 말이다. 일반적인 축구팬들이라면 응원하는 팀의 수비수가 페널티킥을 내주는 장면에서 경악하겠지만, 그는 선수들이 넘어질 때 그런 반응을 보인다. 선수들이 완벽하게 관리되는 경기장에서만 선보일 수 있는 회전이나 턴이나 발놀림을 보여주는 것은 마치 그가 응원하는 팀이 득점하는 것과 같은 의미이다. 잉글랜드 대표팀의 필 포든(Phil Foden)이 지난해 11월 웸블리에서 열린 아이슬란드와의 UEFA 네이션스 리그(Nations League) 경기에서 막판에 남쪽 사이드라인 근처에서 한쪽 발로 공을 다루며 환상적인 움직임을 선보였을 때, 그는 아주 만족스러워했다. “그는 운동장이 안정적이라는 사실을 확신하고 있었습니다.” 스탠들리가 활짝 웃으며 말했다.

스탠들리는 경기가 끝난 후에야 약간은 숨을 쉴 수 있다. EFL 챔피언십 플레이오프 결승전이 끝난 후, 그는 자신의 사무실로 가서 음악을 들으며 긴장을 풀었다. 그는 콜드플레이, 아델, 브루스 스프링스틴처럼 웸블리에서 그가 직접 공연을 봤던 아티스트의 음악을 즐겨듣는다. 앞으로 24시간 동안 그는 이 모든 작업을 다시 전부 반복해야 하고, 그 다음날도 마찬가지이다. 자신의 숙소인 호텔에 가서는 유로 2020 대회를 생각해야 한다. 6월 1일 화요일이 되면, 유로 2020 대회를 알리는 표시들이 관중석 전체를 뒤덮으면서 스타디움 전체가 새로운 모습으로 거듭날 것이다. “여기까지 오는데 3년이 걸렸습니다.” 스탠들리의 말이다. “이 대회를 위해서 우리 모두 준비해왔기 때문에, 무사히 연착륙할 수 있기를 바랍니다.”

그린 그린 그라운드

6월 13일 일요일은 잉글랜드의 첫 번째 경기가 열리는 날이었다. 스탠들리가 현장에 도착한 시각은 오전 6시였지만, 날씨는 벌써부터 더웠다. 그는 경기가 펼쳐지는 그라운드 위를 걸어 다니면서 평소와 다름없는 루틴을 시작했다. 그러면 그의 신경이 차분해지면서, 잔디 표면의 감촉을 느낄 수 있다. 일기예보에서는 날씨가 무더울 것으로 예상했기 때문에, 스탠들리는 그라운드에 물을 뿌리는 것이 아주 중요하다는 것을 알고 있었다. 특히 햇볕에 완전히 노출되는 북쪽 측면이 중요했다. 스탠들리가 모든 점검을 마치자, 그의 팀원들이 그라운드 위의 무늬를 더욱 선명하게 만들기 위해서 잔디를 두 번 가로질러서 깎았고, 흰색 라인을 두 차례 다시 칠했다. 한낮에는 킥오프를 하기 두 시간 전에 또 한 번 그라운드에 물을 뿌렸다.

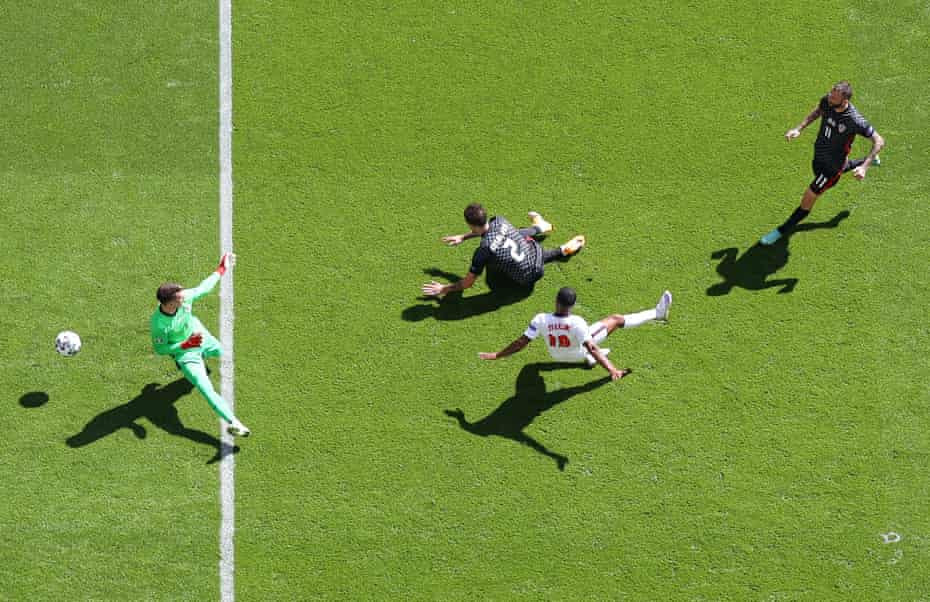

오후 2시, 원래 계획했던 일정보다 1년이 지나서, 유로 2020 대회에서의 잉글랜드 팀의 작전이 마침내 전개되었다. 잉글랜드의 국가가 울려 퍼지는 동안, 스탠들리는 자신의 눈시울이 뜨거워지는 것을 느꼈다. 그러나 킥오프를 하고 축구공이 그라운드 위를 빠르게 돌아다니는 것을 지켜봐야만, 그는 비로소 긴장을 풀 수 있을 것이다. 전반 33분에 포든이 다시 한 번 눈부신 동작을 선보였다. 공중 볼을 따내기 위해 뛰어올랐다가 착지한 다음, 턴을 해서 패스를 한 것이다. 그 모든 걸 그라운드가 완벽하게 받쳐주었다.

경기가 끝나갈 무렵, 스탠들리는 터널[8]에서 프리스와 함께 경기의 마지막 순간을 지켜보았다. 그들은 라힘 스털링의 골에 대해 이야기를 했고, 거기에 관여한 자신들의 역할을 자랑스러워했다.[9] “저는 어릴 적에 유로 96 대회를 보면서 자랐습니다. 그래서 유로 2020 경기가 열리는 웸블리에 서 있다는 건, 제가 꿈에서만 상상할 수 있던 일이었습니다.” 스탠들리의 말이다. “저는 이런 날들을 위해서 일하는 겁니다. 아니 이건 일이 아니라, 어린 시절의 꿈이 실현되고 있는 것입니다.”

오후 2시, 원래 계획했던 일정보다 1년이 지나서, 유로 2020 대회에서의 잉글랜드 팀의 작전이 마침내 전개되었다. 잉글랜드의 국가가 울려 퍼지는 동안, 스탠들리는 자신의 눈시울이 뜨거워지는 것을 느꼈다. 그러나 킥오프를 하고 축구공이 그라운드 위를 빠르게 돌아다니는 것을 지켜봐야만, 그는 비로소 긴장을 풀 수 있을 것이다. 전반 33분에 포든이 다시 한 번 눈부신 동작을 선보였다. 공중 볼을 따내기 위해 뛰어올랐다가 착지한 다음, 턴을 해서 패스를 한 것이다. 그 모든 걸 그라운드가 완벽하게 받쳐주었다.

경기가 끝나갈 무렵, 스탠들리는 터널[8]에서 프리스와 함께 경기의 마지막 순간을 지켜보았다. 그들은 라힘 스털링의 골에 대해 이야기를 했고, 거기에 관여한 자신들의 역할을 자랑스러워했다.[9] “저는 어릴 적에 유로 96 대회를 보면서 자랐습니다. 그래서 유로 2020 경기가 열리는 웸블리에 서 있다는 건, 제가 꿈에서만 상상할 수 있던 일이었습니다.” 스탠들리의 말이다. “저는 이런 날들을 위해서 일하는 겁니다. 아니 이건 일이 아니라, 어린 시절의 꿈이 실현되고 있는 것입니다.”

[1]

2014년 리그 우승 당시 PSG가 기록한 승점은 83점이었다.

[2]

잔디는 양지 식물이다.

[3]

2020년 개최 예정이었지만, 코로나19로 인해서 1년 연기되었다.

[4]

잉글랜드 프리미어 리그는 1992년에 출범했다.

[5]

물체의 외부에서 표면에 접하는 방향으로 작용하는 힘

[6]

비 리그(non-league)란 프리미어 리그 및 잉글랜드 축구 리그(EFL)의 상위 3개 리그(디비전)에 속하지 않은 팀들로 구성된 하부 리그이다. 영국 축구협회(FA)가 관리하는 전국리그시스템(NLS)에 의하면, 비 리그에는 모두 6개의 레벨이 있다. 쉽게 말해서 영국에는 프리미어 리그와 EFL 상위 3개 리그를 포함해서, 모두 10부 리그까지 있다고 할 수 있다.

[7]

FA컵 대회에서는 무승부가 되면 재경기를 치른다.

[8]

선수들이 경기장에 입장하기 전에 한 줄로 서서 대기하는 터널처럼 생긴 구역

[9]

경기에서는 라힘 스털링이 넣은 골 덕분에 잉글랜드가 크로아티아를 1-0으로 이겼다.

Close