추천 콘텐츠

죽음에 관한 생각도 바뀌고 있다. 원할 때 죽을 권리도 인권이다.

앙헬 에르난데즈는 아내를 죽이게 될 바르비투르산염이 든 잔을 건네기 직전, 그녀에게 정말 죽고 싶은지 다시 한 번 물었다. “빠를수록 좋아.” 에르난데즈의 아내 마리아 호세 카라스코가 답했다. 그녀의 육체는 다발성 경화증으로 황폐해졌고, 독을 삼키는 것도 힘들어했다. 결국 카라스코는 빨대로 약을 삼켜 넘겨야 했다.

카라스코의 죽음은 2019년 스페인 언론에 큰 파장을 일으켰다. 마드리드의 예심판사는 처음에 이 사건을 여성 폭력 전담 법원에 맡겼다. 검사는 당시 70세였던 에르난데즈에게 징역 6개월을 구형했다. 하지만 6월 25일, 스페인은 ‘심각하거나 치료가 불가능한 질병’이나 ‘만성적이거나 정상 생활이 불가능한’ 질환을 앓는 사람들이 삶을 끝내고자 도움을 구하는 것을 허용하는 법률을 제정했다. 12일 뒤 에르난데즈는 무혐의로 풀려났다.

서양에서는 상당수의 여론이 오랫동안 조력사를 찬성해왔다. 2002년에는 스페인 사람의 60퍼센트가 자발적 안락사를 지지했다. 2019년에는 이 비율이 71퍼센트까지 상승했다. 세속화와 자유주의적 가치의 증가가 뚜렷해지면서 이에 대한 지지가 굳건해졌다. 하지만 개인적인 경험도 지지에 한 몫 한다. 특히 부모가 병으로 고생하는 모습을 두 눈으로 직접 본 베이비 붐 세대는 스스로 죽음을 선택할 수 있는 권리를 얻기 위해 투쟁 중이다.

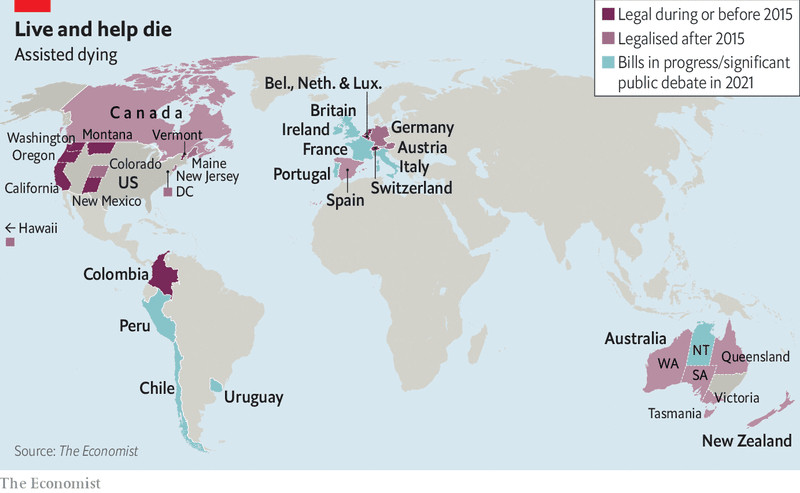

변화는 급격하게 이루어져 왔다. 현재 최소 12개국에서 조력사가 합법이거나 비범죄화되어 있으며, 다른 많은 국가에서도 법제화나 제소가 진행 중이다(지도 참조). 11월 5일에 포르투갈 의회는 ‘심각하고, 치료가 불가능하며, 회복할 수 없는’ 질환을 앓고 있는 사람들이 삶을 끝낼 수 있게 도움을 받을 수 있도록 허용하는 개정안을 승인했다(지난 3월 헌법재판소에서는 지나치게 불분명하다는 이유로 개정 전 법안의 시행을 가로막았다). 칠레, 아일랜드, 이탈리아, 우크라이나처럼 가톨릭이 대세인 다른 국가들도 죽을 권리를 명문화하는 방향으로 나아가는 중이다. 벨기에, 콜롬비아, 네덜란드 정부는 조력사의 적용 범위를 불치병을 앓는 어린이들에게까지 넓혔다.

카라스코의 죽음은 2019년 스페인 언론에 큰 파장을 일으켰다. 마드리드의 예심판사는 처음에 이 사건을 여성 폭력 전담 법원에 맡겼다. 검사는 당시 70세였던 에르난데즈에게 징역 6개월을 구형했다. 하지만 6월 25일, 스페인은 ‘심각하거나 치료가 불가능한 질병’이나 ‘만성적이거나 정상 생활이 불가능한’ 질환을 앓는 사람들이 삶을 끝내고자 도움을 구하는 것을 허용하는 법률을 제정했다. 12일 뒤 에르난데즈는 무혐의로 풀려났다.

서양에서는 상당수의 여론이 오랫동안 조력사를 찬성해왔다. 2002년에는 스페인 사람의 60퍼센트가 자발적 안락사를 지지했다. 2019년에는 이 비율이 71퍼센트까지 상승했다. 세속화와 자유주의적 가치의 증가가 뚜렷해지면서 이에 대한 지지가 굳건해졌다. 하지만 개인적인 경험도 지지에 한 몫 한다. 특히 부모가 병으로 고생하는 모습을 두 눈으로 직접 본 베이비 붐 세대는 스스로 죽음을 선택할 수 있는 권리를 얻기 위해 투쟁 중이다.

변화는 급격하게 이루어져 왔다. 현재 최소 12개국에서 조력사가 합법이거나 비범죄화되어 있으며, 다른 많은 국가에서도 법제화나 제소가 진행 중이다(지도 참조). 11월 5일에 포르투갈 의회는 ‘심각하고, 치료가 불가능하며, 회복할 수 없는’ 질환을 앓고 있는 사람들이 삶을 끝낼 수 있게 도움을 받을 수 있도록 허용하는 개정안을 승인했다(지난 3월 헌법재판소에서는 지나치게 불분명하다는 이유로 개정 전 법안의 시행을 가로막았다). 칠레, 아일랜드, 이탈리아, 우크라이나처럼 가톨릭이 대세인 다른 국가들도 죽을 권리를 명문화하는 방향으로 나아가는 중이다. 벨기에, 콜롬비아, 네덜란드 정부는 조력사의 적용 범위를 불치병을 앓는 어린이들에게까지 넓혔다.

활동가들과 정치가들은 오랜 세월 투쟁을 하면서 이 문제를 내켜 하지 않는 국회의원들을 지나치거나 우회하는 방안을 찾아냈다. 죽을 권리는 미국에서는 투표함으로 확인되었고, 오스트레일리아에서는 입법부를 파고들었으며, 캐나다와 유럽 법정에서는 판결용 망치 소리로 울려퍼졌다. 이 권리의 옹호자들은 대중의 지지를 보여주기 위해 공개 좌담회와 청원을 동원하고 있다. 조력 자살을 허용하는 법이 제정된 나라에서 긍정적인 증거들이 늘어나면서 이 법으로 ‘할머니 죽이기’가 쉬워질 것이라는 우려는 완화되었다. 한 나라의 지지자들이 다른 나라에 있는 지지자들로부터 방법을 배우면서 눈덩이가 커지듯 변화가 일어나고 있다.

조력사는 여전히 드물다. 대부분의 조력사는 암과 관련된 문제이며, 숫자도 얼마 없다. 하지만 그럼에도 불구하고 조력사는 죽음에 대한 사람들의 생각을 바꾸고 있다. 몇몇 나라에서는 조력사의 범위가 정신질환이나 치매, 심지어는 삶에 지친 노인들에까지 이르고 있다. 자살 방법을 공유하는 베이비붐 세대의 은밀한 네트워크가 인터넷에서 우후죽순처럼 생겨났다. 심지어 일부 조력사 지지자들은 이 현상이 마치 비탈길에서 미끄러지듯 걷잡을 수 없게 될까 우려하기 시작했다.

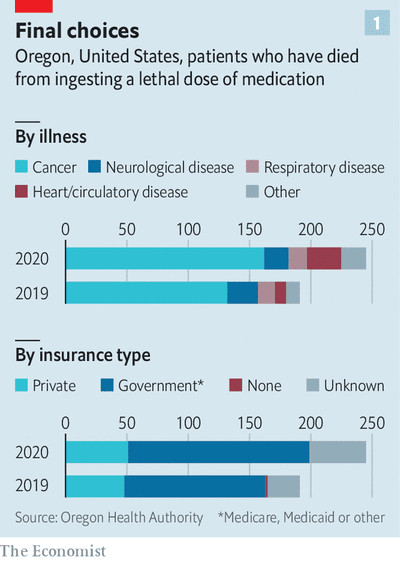

30년 전만 해도 조력사는 스위스를 제외하고는 모든 곳에서 불법이었다. 하지만 1997년 미국 오리건 주에서 존엄사법을 승인했고, 이는 잇따른 자율화의 계기가 되었다. 오리건에서는 환자가 치명적인 약물을 수령하기 전 두 명의 의사가 환자의 정신이 건전하며 앞으로 6개월 이내밖에는 살 수 없다는 사실에 동의해야 한다. 이 약물은 의사가 주입(이를 ‘의사 조력 자살’이라 한다)하는 게 아니라 환자가 투여(자발적 안락사)해야 한다. 이 법에 따라 약 2000명이 죽음을 택했으며(작년에는 250명이었다. 표 1참조), 불법적 사망은 한 건도 보고되지 않았다. 현재 이 법의 여러 판본이 워싱턴 DC를 포함하여 미국인의 5분의 1이 거주하고 있는 열 개 주의 법전에 실려 있다.

조력사는 여전히 드물다. 대부분의 조력사는 암과 관련된 문제이며, 숫자도 얼마 없다. 하지만 그럼에도 불구하고 조력사는 죽음에 대한 사람들의 생각을 바꾸고 있다. 몇몇 나라에서는 조력사의 범위가 정신질환이나 치매, 심지어는 삶에 지친 노인들에까지 이르고 있다. 자살 방법을 공유하는 베이비붐 세대의 은밀한 네트워크가 인터넷에서 우후죽순처럼 생겨났다. 심지어 일부 조력사 지지자들은 이 현상이 마치 비탈길에서 미끄러지듯 걷잡을 수 없게 될까 우려하기 시작했다.

30년 전만 해도 조력사는 스위스를 제외하고는 모든 곳에서 불법이었다. 하지만 1997년 미국 오리건 주에서 존엄사법을 승인했고, 이는 잇따른 자율화의 계기가 되었다. 오리건에서는 환자가 치명적인 약물을 수령하기 전 두 명의 의사가 환자의 정신이 건전하며 앞으로 6개월 이내밖에는 살 수 없다는 사실에 동의해야 한다. 이 약물은 의사가 주입(이를 ‘의사 조력 자살’이라 한다)하는 게 아니라 환자가 투여(자발적 안락사)해야 한다. 이 법에 따라 약 2000명이 죽음을 택했으며(작년에는 250명이었다. 표 1참조), 불법적 사망은 한 건도 보고되지 않았다. 현재 이 법의 여러 판본이 워싱턴 DC를 포함하여 미국인의 5분의 1이 거주하고 있는 열 개 주의 법전에 실려 있다.

국제사회는 오리건에서 제정된 법을 약간씩 수정하여 따라하고 있다. 뉴질랜드에서 제정된 오리건 스타일의 존엄사 법은 11월 7일부터 효력을 발휘하기 시작했다. 오스트레일리아의 빅토리아 주에서는 2017년에 비슷한 법을 통과시켰는데, 그 뒤로 오스트레일리아의 여섯 개 주 중 한 주를 제외하고 빅토리아의 선례를 따랐다. 영국에서는 오리건 스타일의 법안이 10월에 상원에서 제2독회를 통과했다. 하지만 이 법안이 법률이 되려면 하원과 정부의 지지가 있어야 하는데, 전망은 어두워 보인다. 영국인의 4분의 3이 죽음을 선택할 권리를 지지하지만 하원의원의 35퍼센트만이 이를 지지한다.

일부 운동가들은 법원으로 직행함으로써 이 문제를 조심스러워하는 민의의 대표자들을 우회하고 있다. 지난 2월, 페루 헌법재판소는 보건복지부가 자기 삶을 마감하려는 퇴행성 소아마비 환자에 대한 지원을 거부한 것이 그 여성의 ‘존엄’과 ‘자율성’을 침해한 것이라는 판결을 내렸다. 오스트리아를 비롯한 여러 국가들이 사람에게는 자신이 죽을 시간과 방법을 결정할 권리가 있다는 2011년 유럽 인권 재판소의 판결을 구체화하기 시작하고 있다. 2020년 독일 연방헌법재판소가 타인의 죽음을 반복적으로 돕는 행위를 금지하는 것이 위헌이라고 선언하자 비영리 기관 ‘디그니타스(Dignitas)’의 독일 지사가 사람들의 자살을 돕기 시작했다.

입법부나 법원이 조력사의 문을 열어주고 나서도 이 선택지를 추구하는 이들은 까다로운 장애물에 직면할 수 있다. 빅토리아 주의 법은 68가지의 안전장치를 둠으로써 정작 그 법이 돕고자 했던 사람들을 배제하고 있다. 의사가 자기 환자에게 조력사 얘기를 꺼내는 일이 금지되어 있기 때문에 많은 사람들이 그런 선택지가 있다는 것을 모른다. 콜롬비아는 1997년에 자발적 안락사를 처벌 대상에서 제외하기는 했지만 정작 지금도 안락사 시술은 규제하고 있다. 그 결과 콜롬비아의 많은 의사들이 기소에 대한 두려움으로 조력 자살에 연루되기를 거부한다. 실제 승인이 나는 경우는 드물고, 승인 후에도 철회될 수 있다.

이러한 제약에도 불구하고 죽을 권리가 확대되고 있다는 사실에 대해 논란이 없지는 않다. 2015년 캐나다 대법원은 캐나다에서 시행되는 조력사법인 ‘메이드(MAiD)’, 즉 ‘죽음에 대한 의학적 지원(Medical Assistance in Dying)’에 대한 반대는 권리헌장을 침해하는 것이라고 판결했다. 현재 메이드는 만성적인 육체적 질환 혹은 장애로 고통 받는 모든 캐나다인들에게 적용된다. 특이하게도 이 법은 ‘견딜 수 없는’ 고통에 해당하는 것이 무엇인지 환자들이 결정하도록 허용한다. 2020년에는 메이드에 대한 서면 신청 중 6퍼센트만이 거절당했다.

일부 장애인 대변자들은 개정된 법이 장애인들의 생명의 가치를 평가 절하한다고 주장한다. 조력사에 반대하는 캠페인을 펼치고 있는 변호사이자 사지마비환자인 데이비드 섀넌은 메이드가 인종, 성, 또는 그 외 보호를 받아야 하는 특성에 근거하여 시행된다는 게 “글자 그대로 생각할 수도 없는” 일이 아니냐고 말한다. 반면 또 다른 이들은 장애인 운동이란 게 근본적으로 자신의 뜻에 따라 선택할 자유를 만들고자 생겨난 게 아니었냐고 말한다.

일부 운동가들은 법원으로 직행함으로써 이 문제를 조심스러워하는 민의의 대표자들을 우회하고 있다. 지난 2월, 페루 헌법재판소는 보건복지부가 자기 삶을 마감하려는 퇴행성 소아마비 환자에 대한 지원을 거부한 것이 그 여성의 ‘존엄’과 ‘자율성’을 침해한 것이라는 판결을 내렸다. 오스트리아를 비롯한 여러 국가들이 사람에게는 자신이 죽을 시간과 방법을 결정할 권리가 있다는 2011년 유럽 인권 재판소의 판결을 구체화하기 시작하고 있다. 2020년 독일 연방헌법재판소가 타인의 죽음을 반복적으로 돕는 행위를 금지하는 것이 위헌이라고 선언하자 비영리 기관 ‘디그니타스(Dignitas)’의 독일 지사가 사람들의 자살을 돕기 시작했다.

입법부나 법원이 조력사의 문을 열어주고 나서도 이 선택지를 추구하는 이들은 까다로운 장애물에 직면할 수 있다. 빅토리아 주의 법은 68가지의 안전장치를 둠으로써 정작 그 법이 돕고자 했던 사람들을 배제하고 있다. 의사가 자기 환자에게 조력사 얘기를 꺼내는 일이 금지되어 있기 때문에 많은 사람들이 그런 선택지가 있다는 것을 모른다. 콜롬비아는 1997년에 자발적 안락사를 처벌 대상에서 제외하기는 했지만 정작 지금도 안락사 시술은 규제하고 있다. 그 결과 콜롬비아의 많은 의사들이 기소에 대한 두려움으로 조력 자살에 연루되기를 거부한다. 실제 승인이 나는 경우는 드물고, 승인 후에도 철회될 수 있다.

이러한 제약에도 불구하고 죽을 권리가 확대되고 있다는 사실에 대해 논란이 없지는 않다. 2015년 캐나다 대법원은 캐나다에서 시행되는 조력사법인 ‘메이드(MAiD)’, 즉 ‘죽음에 대한 의학적 지원(Medical Assistance in Dying)’에 대한 반대는 권리헌장을 침해하는 것이라고 판결했다. 현재 메이드는 만성적인 육체적 질환 혹은 장애로 고통 받는 모든 캐나다인들에게 적용된다. 특이하게도 이 법은 ‘견딜 수 없는’ 고통에 해당하는 것이 무엇인지 환자들이 결정하도록 허용한다. 2020년에는 메이드에 대한 서면 신청 중 6퍼센트만이 거절당했다.

일부 장애인 대변자들은 개정된 법이 장애인들의 생명의 가치를 평가 절하한다고 주장한다. 조력사에 반대하는 캠페인을 펼치고 있는 변호사이자 사지마비환자인 데이비드 섀넌은 메이드가 인종, 성, 또는 그 외 보호를 받아야 하는 특성에 근거하여 시행된다는 게 “글자 그대로 생각할 수도 없는” 일이 아니냐고 말한다. 반면 또 다른 이들은 장애인 운동이란 게 근본적으로 자신의 뜻에 따라 선택할 자유를 만들고자 생겨난 게 아니었냐고 말한다.

조력사의 반대자들은 캐나다의 경우가 결국 사람들을 살리려고 돕기 전에 죽이려고 돕기부터 하는 결과로 끝나지 않겠느냐고 두려움을 표한다. 충분한 지원을 받지 못하는 장애인들이 사회가 그들을 챙기는 데 실패했다는 이유로 죽음을 택할 수도 있다는 비판이다. 그들은 특히 학대, 인종차별, 가난 등으로 점철된 삶을 살아온 사람들에게는 바로 이점이 진실일 수도 있다고 걱정한다. 하지만 미국에서 나온 데이터에 따르면 조력사를 선택하는 이들 중에는 교육받은 백인 중산층이 압도적으로 많다.

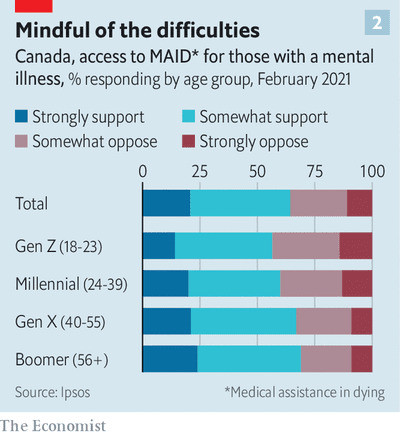

캐나다는 2023년부터 메이드의 적용 범위를 정신질환만을 겪고 있는 사람에게까지 확대한다. 그렇게 하지 않을 경우 차별이 될 것이라는 이유다. 많은 캐나다인들이 이를 난처한 문제라고 본다(표2 참조). 그들은 의사들이 많은 정신질환의 증상 중 하나인 자살 충동을 방기할지도 모른다고 우려한다. 몇몇 연구에 따르면 조현병 환자의 10분의 1이 자살한다. 또 어떤 이들은 정신질환에 대한 사회적, 의학적 이해가 이제 겨우 첫발을 떼었고 정신건강 관련 서비스도 무척 미진한 상황에서 과연 환자가 가능한 치료요법을 모두 시도할 수 있었는지 의문을 제기한다. 퀘벡의 정신과 의사이자 생명윤리학자인 모나 굽타는 난치성 정신질환이 얼마나 심각한지를 대부분의 사람들이 과소평가한다고 말한다. 사람들은 정신질환을 대중문화에서 묘사한 것으로만 봤지 진짜 심각한 환자를 만난 적은 한 번도 없다는 것이다.

몇 십 년 동안 심각한 우울증과 외상 후 스트레스 증후군을 앓아 온 존 스컬리도 이에 동의한다. 기자가 밤중에 토론토의 자택에서 만난 80세의 스컬리는 종군기자로 활동하며 목격했던 무서운 장면들에 시달리고 있다. 독수리가 갈기갈기 찢은 시체, 그를 쏘려고 겨누었던 AK-47 소총 같은 장면들이다. 그는 또한 육체적인 고통도 겪고 있다. “치료법이 없어요.” 스컬리가 말했다. 열아홉 번의 충격 요법과 셀 수 없는 약물 처방, 정신과 환자로 보낸 여섯 번의 입원 모두 그에게 안식을 안겨주는 데 실패했다. 그가 믿는 “딱 한 가지 도움이 될 만한 것”은 조력 자살이다. 그는 조력사를 그냥 자살보다 더 존엄한 선택이라고 본다. 이미 그는 두 번 자살을 시도했고, 조력사 쪽이 가족에게도 덜 힘들 것이라고 생각한다.

다른 생명윤리학자와 마찬가지도, 굽타 박사 역시 정신질환이 만성적인 육체적 고통을 야기하는 다른 질환과 똑같은 대접을 받아야 한다고 생각한다. 그녀 말에 따르면 의사 입장에서는 죽음에 대한 충동적인 소망과 신중하게 고려된 소망을 구별하는 평가 과정과 환자의 정신적 능력이 충분한지 결정하는 평가 과정은 거의 똑같을 것이라 한다. 2020년에 네덜란드에서는 88명의 정신질환 환자들만이 도움을 요청하여 안락사 클리닉의 승인을 얻었는데, 이는 전체 신청자의 12퍼센트다. 많은 사람들이 선택지가 있다는 사실만으로도 기운을 낸다.

한때 자국의 안락사 법을 지지했던 네덜란드의 윤리학자 테오 보어는 캐나다가 네덜란드와 똑같은 실수를 저지르고 있다고 생각한다. 그는 20년 전 네덜란드 의사들이 조력사 합법화를 밀어붙인 이래 자발적 안락사는 “끔찍한 죽음을 방지하는 최후의 수단에서 끔찍한 삶을 방지하는 최후의 수단”이 되었다고 믿는다. 그의 주장에 따르면 제왕절개가 탄생에 이르는 지름길이듯 자발적 안락사는 죽음에 이르는 지름길이다. 보어는 네덜란드 전체 사망자의 25분의 1이 조력 자살인데, 몇몇 도시에서는 그 수치가 7분의 1까지 치솟는다는 점에 주목한다.

치매 환자가 죽음을 선택하면 종종 상황이 모호해진다. 2016년 심각한 알츠하이머를 앓고 있던 네덜란드 여성이 안락사 과정에서 정신이 들었다. 그녀가 발버둥치는 동안 가족들이 그녀를 붙들고 내리눌러야 했다. 그녀는 치매에 잠식당하기 전에 서면으로 안락사를 신청했고, 의사는 그 선택에 우선순위를 뒀다. 2020년 의사는 불법 혐의를 완전히 벗었고, 대법원은 설사 환자가 더 이상 죽고 싶다는 소망을 확실히 표현하지 못한다 해도, 중증 치매 환자에 대한 안락사를 실행했다는 이유로 의사를 기소할 수는 없다는 점을 분명히 했다. 네덜란드에서는 한 해에 평균 두 건 정도 이런 사건이 발생한다.

네덜란드에서 가장 논쟁적이었던 안락사 사례들 중 일부를 진행했던 노인병의사 베르트 카이저는 새로운 지침이 심히 거북하다. 안락사는 보통 환자, 의사, 가족의 동의를 받고 진행된다. 하지만 치매의 경우, 그가 사려 깊게 말하는 바에 따르면 “진짜 핵심 당사자가 정작 그 일에서 제외되고 말지요.” 법원의 판결이 함축하고 있는 것은 누군가의 과거 모습이 지금 현재의 모습보다 더 가치 있다는 판단이다. 살고 싶었던 사람이 살겠다는 선택을 거부당할 수도 있는 것이다.

반면 스위스 법은 자살하고자 하는 사람들이 정신적으로 충분한 능력을 가지고 있어야 한다고 요구한다. 이는 또 다른 두려움을 낳는다. 알렉스 판돌포는 치매가 이르게 발병했다. 그는 스위스에서 죽겠다고 결심했지만 이미 한 번 죽을 날짜를 미룬 바 있다. 만약 너무 오래 기다릴 경우 그는 자기가 원치 않는 미래라는 불행한 결말을 맞게 될 것이다.

일부 조력사 지지자들은 자격 범위를 확대시켜 자신이 ‘완전한 삶’을 살았다고 느끼는 사람들도 그 범위에 포함시켜야 한다고 압력을 넣는다. 2020년 네덜란드의 자유주의 정당인 ‘민주66’은 살 만큼 살았다고 생각하는 75세 이상의 사람들에게 자살용 알약을 복용할 수 있게 해 주자는 법안을 제안했다. 이에 대해 비판자들은 위트레히트 소재 인문연구 대학의 조사 결과를 지적하는데, 그 조사에 따르면 노인들의 죽음에 대한 소망은 바뀌기 쉬우며 이런 소망은 어떤 경우 외로움과 고독 때문에 생겨난다. 진짜로 죽고 싶은 사람은 적고, 그런 사람들은 2016년에 설립된 위원회에서 제시한 안락사 기준에 부합하는 경우가 잦다는 것이다. 반면 법안의 지지자들은 설사 나중에 소수의 사람들만이 안락사를 택한다 해도 선택의 기회를 준다는 것이 중요하다고 말한다. 조력사 캠페인을 벌이는 디그니타스 멤버 중 3퍼센트만이 삶을 마감하기 위해 남의 도움을 얻는다.

캐나다는 2023년부터 메이드의 적용 범위를 정신질환만을 겪고 있는 사람에게까지 확대한다. 그렇게 하지 않을 경우 차별이 될 것이라는 이유다. 많은 캐나다인들이 이를 난처한 문제라고 본다(표2 참조). 그들은 의사들이 많은 정신질환의 증상 중 하나인 자살 충동을 방기할지도 모른다고 우려한다. 몇몇 연구에 따르면 조현병 환자의 10분의 1이 자살한다. 또 어떤 이들은 정신질환에 대한 사회적, 의학적 이해가 이제 겨우 첫발을 떼었고 정신건강 관련 서비스도 무척 미진한 상황에서 과연 환자가 가능한 치료요법을 모두 시도할 수 있었는지 의문을 제기한다. 퀘벡의 정신과 의사이자 생명윤리학자인 모나 굽타는 난치성 정신질환이 얼마나 심각한지를 대부분의 사람들이 과소평가한다고 말한다. 사람들은 정신질환을 대중문화에서 묘사한 것으로만 봤지 진짜 심각한 환자를 만난 적은 한 번도 없다는 것이다.

유일한 탈출구

몇 십 년 동안 심각한 우울증과 외상 후 스트레스 증후군을 앓아 온 존 스컬리도 이에 동의한다. 기자가 밤중에 토론토의 자택에서 만난 80세의 스컬리는 종군기자로 활동하며 목격했던 무서운 장면들에 시달리고 있다. 독수리가 갈기갈기 찢은 시체, 그를 쏘려고 겨누었던 AK-47 소총 같은 장면들이다. 그는 또한 육체적인 고통도 겪고 있다. “치료법이 없어요.” 스컬리가 말했다. 열아홉 번의 충격 요법과 셀 수 없는 약물 처방, 정신과 환자로 보낸 여섯 번의 입원 모두 그에게 안식을 안겨주는 데 실패했다. 그가 믿는 “딱 한 가지 도움이 될 만한 것”은 조력 자살이다. 그는 조력사를 그냥 자살보다 더 존엄한 선택이라고 본다. 이미 그는 두 번 자살을 시도했고, 조력사 쪽이 가족에게도 덜 힘들 것이라고 생각한다.

다른 생명윤리학자와 마찬가지도, 굽타 박사 역시 정신질환이 만성적인 육체적 고통을 야기하는 다른 질환과 똑같은 대접을 받아야 한다고 생각한다. 그녀 말에 따르면 의사 입장에서는 죽음에 대한 충동적인 소망과 신중하게 고려된 소망을 구별하는 평가 과정과 환자의 정신적 능력이 충분한지 결정하는 평가 과정은 거의 똑같을 것이라 한다. 2020년에 네덜란드에서는 88명의 정신질환 환자들만이 도움을 요청하여 안락사 클리닉의 승인을 얻었는데, 이는 전체 신청자의 12퍼센트다. 많은 사람들이 선택지가 있다는 사실만으로도 기운을 낸다.

한때 자국의 안락사 법을 지지했던 네덜란드의 윤리학자 테오 보어는 캐나다가 네덜란드와 똑같은 실수를 저지르고 있다고 생각한다. 그는 20년 전 네덜란드 의사들이 조력사 합법화를 밀어붙인 이래 자발적 안락사는 “끔찍한 죽음을 방지하는 최후의 수단에서 끔찍한 삶을 방지하는 최후의 수단”이 되었다고 믿는다. 그의 주장에 따르면 제왕절개가 탄생에 이르는 지름길이듯 자발적 안락사는 죽음에 이르는 지름길이다. 보어는 네덜란드 전체 사망자의 25분의 1이 조력 자살인데, 몇몇 도시에서는 그 수치가 7분의 1까지 치솟는다는 점에 주목한다.

치매 환자가 죽음을 선택하면 종종 상황이 모호해진다. 2016년 심각한 알츠하이머를 앓고 있던 네덜란드 여성이 안락사 과정에서 정신이 들었다. 그녀가 발버둥치는 동안 가족들이 그녀를 붙들고 내리눌러야 했다. 그녀는 치매에 잠식당하기 전에 서면으로 안락사를 신청했고, 의사는 그 선택에 우선순위를 뒀다. 2020년 의사는 불법 혐의를 완전히 벗었고, 대법원은 설사 환자가 더 이상 죽고 싶다는 소망을 확실히 표현하지 못한다 해도, 중증 치매 환자에 대한 안락사를 실행했다는 이유로 의사를 기소할 수는 없다는 점을 분명히 했다. 네덜란드에서는 한 해에 평균 두 건 정도 이런 사건이 발생한다.

네덜란드에서 가장 논쟁적이었던 안락사 사례들 중 일부를 진행했던 노인병의사 베르트 카이저는 새로운 지침이 심히 거북하다. 안락사는 보통 환자, 의사, 가족의 동의를 받고 진행된다. 하지만 치매의 경우, 그가 사려 깊게 말하는 바에 따르면 “진짜 핵심 당사자가 정작 그 일에서 제외되고 말지요.” 법원의 판결이 함축하고 있는 것은 누군가의 과거 모습이 지금 현재의 모습보다 더 가치 있다는 판단이다. 살고 싶었던 사람이 살겠다는 선택을 거부당할 수도 있는 것이다.

향후의 문제들

반면 스위스 법은 자살하고자 하는 사람들이 정신적으로 충분한 능력을 가지고 있어야 한다고 요구한다. 이는 또 다른 두려움을 낳는다. 알렉스 판돌포는 치매가 이르게 발병했다. 그는 스위스에서 죽겠다고 결심했지만 이미 한 번 죽을 날짜를 미룬 바 있다. 만약 너무 오래 기다릴 경우 그는 자기가 원치 않는 미래라는 불행한 결말을 맞게 될 것이다.

일부 조력사 지지자들은 자격 범위를 확대시켜 자신이 ‘완전한 삶’을 살았다고 느끼는 사람들도 그 범위에 포함시켜야 한다고 압력을 넣는다. 2020년 네덜란드의 자유주의 정당인 ‘민주66’은 살 만큼 살았다고 생각하는 75세 이상의 사람들에게 자살용 알약을 복용할 수 있게 해 주자는 법안을 제안했다. 이에 대해 비판자들은 위트레히트 소재 인문연구 대학의 조사 결과를 지적하는데, 그 조사에 따르면 노인들의 죽음에 대한 소망은 바뀌기 쉬우며 이런 소망은 어떤 경우 외로움과 고독 때문에 생겨난다. 진짜로 죽고 싶은 사람은 적고, 그런 사람들은 2016년에 설립된 위원회에서 제시한 안락사 기준에 부합하는 경우가 잦다는 것이다. 반면 법안의 지지자들은 설사 나중에 소수의 사람들만이 안락사를 택한다 해도 선택의 기회를 준다는 것이 중요하다고 말한다. 조력사 캠페인을 벌이는 디그니타스 멤버 중 3퍼센트만이 삶을 마감하기 위해 남의 도움을 얻는다.

삶에 지친, 또는 삶의 쇠락을 감내할 의향이 없는 사람들은 더 강하게 밀고 나가는 쪽을 택한다. 76세의 돈 보이스-쿠퍼는 심신의 약화가 괴롭긴 했지만 삶을 위협하는 질병에는 걸리지 않은 사람이었다. 그녀는 자신의 미래를 보았고 그렇게 살고 싶지 않았다. 귀를 세척하는 고통, 인공항문 주머니를 달고 수영을 하는 굴욕, 인공 관절이 뻣뻣해질수록 줄어들 이동의 자유, 모두 원치 않았다. 인생은 소진되는 중이었고, 더욱 소진될 일만 남아 있었다. “죽고 싶지는 않지만 이렇게 살지도 못하겠어요.” 그녀가 말했다. 지난 10월 그녀는 영국의 집을 떠나 스위스의 어느 숲 가장자리에 있는 산업 단지까지 여행했다. 포크 싱어 닉 드레이크의 “Day is Done”을 듣고 난 뒤, 보이스-쿠퍼는 친구인 판돌포(와 타블로이드 기자)가 옆에서 지켜보는 가운데 숨을 거두었다.

“많은 사람들이 법이 통과될 때까지 기다리지 않아요.” ‘죽을 권리 운동’에 대한 책인 《필연적인 것(The Inevitable)》을 쓴 저자 케이티 잉글하트는 그렇게 말한다. 그 책은 법률이나 의사들이 부과한 제약에 신물이 난 사람들이 인터넷을 통해 위험 물질을 주문하는 비밀스런 세계를 폭로한다. 그들이 그러는 것은 육체적 이유보다는 실존적 이유 때문이다. 삶의 목적을 잃었고, 짐이 되거나 인간의 존엄을 잃을까 두려운 것이다. 말기 질병으로 인해 죽을 자격을 얻은 사람들을 대상으로 오리건 주에서 조사한 결과에 따르면 그들이 가장 많이 하는 공통된 걱정은 삶의 즐거움을 잃는 것(94퍼센트), 자율성을 잃는 것(93퍼센트), 존엄을 잃는 것(72퍼센트)이었다.

어떤 이들은 이런 상황을 무시하며 “조력사는 자살이 아니다”라고 주장한다. 하지만 잉글하트는 그런 죽음들은 필연적으로 조력사에 가해지는 제약과 연결되어 있다고 믿는다. 예를 들어 오스트레일리아의 뉴 사우스 웨일즈 지역에서는 스스로 목숨을 끊는 40대 이상의 사람 중 다섯 명 당 한 명이 치명적이거나 심신을 쇠약케 하는 병을 안고 있다. 하지만 홀로 자살하는 많은 이들이 사전에 계획을 세우거나 이 문제를 숙고하지 않는다. 따라서 자살 암시장은 끔찍한 위험을 야기할 수 있다. 작년 초 스물여덟 살의 네덜란드 여성이 죽을 권리 운동 단체인 ‘라스트 윌 쿠퍼레이션’의 계열 조직에서 약물을 얻은 뒤 사망했는데, 그 자살은 충동적으로 저질러진 듯 보인다. 사건 이후 지도부를 포함한 조직원들이 체포되었다. 검찰은 이 조직이 십수 건의 죽음에 연루되어 있다고 의심한다.

서양에서 조력사는 죽음에 대한 문화를 바꾸는 데 일조하고 있다. 영국 인류학자 나오미 리처즈는 사람들이 죽음이라는 주제에 대해 더 많이 이야기하고 있으며, 심지어는 글까지 쓰고 있다고 말한다. 죽음은 노화와 괴로움을 거치며 지나가는 길을 통해 예정되고 통제되어 도달하는 사건이 되고 있다. 인스타그램 시대에는 ‘좋은 죽음’이 이상화되고 전시되는 일이 가능하다. 캐나다 의사 엘렌 위비는 사람들이 “해변에서, 숲속에서, 파티 중에” 죽을 수 있도록 도와준 적이 있다고 말한다. 그러한 죽음은 죽음이 오랜 시대에 걸쳐 치료의 대상으로 감추어져 왔던, 또한 수많은 이들이 병상에서 홀로 죽음을 맞이하는 팬데믹 시대가 도래한 이 시점에서는 특히나 더 매력적으로 보일 수 있다.

뒤에 남은 사람들에게 조력사는 축복으로도, 저주로도 받아들여질 수 있다. 자기 어머니의 사례를 유럽 인권법원에 가져간 톰 모티어 같은 이는 친지가 너무 빨리 세상을 떴다는 사실에 울분과 분노를 느낀다. 하지만 대부분은 위로를 얻는다. 헤더 쿡의 아들인 애런 볼은 전이성 결장암으로 고통을 겪고 있었고, 지난 해 42세의 나이로 죽음을 선택했다. 쿡은 외아들을 잃은 어머니로서 이루 말할 수 없는 고뇌를 안고 살지만, 또한 아들이 집에서 가족들에게 둘러싸인 채 평화롭게 삶을 마감했다는 데 안도하고 있다. 의학적 조력사는 자신들 같은 이들에게는 ‘선물’이었다고 그녀는 말한다. “하지만 사람들이 왜 두려워하는지도 이해해요.”

“많은 사람들이 법이 통과될 때까지 기다리지 않아요.” ‘죽을 권리 운동’에 대한 책인 《필연적인 것(The Inevitable)》을 쓴 저자 케이티 잉글하트는 그렇게 말한다. 그 책은 법률이나 의사들이 부과한 제약에 신물이 난 사람들이 인터넷을 통해 위험 물질을 주문하는 비밀스런 세계를 폭로한다. 그들이 그러는 것은 육체적 이유보다는 실존적 이유 때문이다. 삶의 목적을 잃었고, 짐이 되거나 인간의 존엄을 잃을까 두려운 것이다. 말기 질병으로 인해 죽을 자격을 얻은 사람들을 대상으로 오리건 주에서 조사한 결과에 따르면 그들이 가장 많이 하는 공통된 걱정은 삶의 즐거움을 잃는 것(94퍼센트), 자율성을 잃는 것(93퍼센트), 존엄을 잃는 것(72퍼센트)이었다.

어떤 이들은 이런 상황을 무시하며 “조력사는 자살이 아니다”라고 주장한다. 하지만 잉글하트는 그런 죽음들은 필연적으로 조력사에 가해지는 제약과 연결되어 있다고 믿는다. 예를 들어 오스트레일리아의 뉴 사우스 웨일즈 지역에서는 스스로 목숨을 끊는 40대 이상의 사람 중 다섯 명 당 한 명이 치명적이거나 심신을 쇠약케 하는 병을 안고 있다. 하지만 홀로 자살하는 많은 이들이 사전에 계획을 세우거나 이 문제를 숙고하지 않는다. 따라서 자살 암시장은 끔찍한 위험을 야기할 수 있다. 작년 초 스물여덟 살의 네덜란드 여성이 죽을 권리 운동 단체인 ‘라스트 윌 쿠퍼레이션’의 계열 조직에서 약물을 얻은 뒤 사망했는데, 그 자살은 충동적으로 저질러진 듯 보인다. 사건 이후 지도부를 포함한 조직원들이 체포되었다. 검찰은 이 조직이 십수 건의 죽음에 연루되어 있다고 의심한다.

서양에서 조력사는 죽음에 대한 문화를 바꾸는 데 일조하고 있다. 영국 인류학자 나오미 리처즈는 사람들이 죽음이라는 주제에 대해 더 많이 이야기하고 있으며, 심지어는 글까지 쓰고 있다고 말한다. 죽음은 노화와 괴로움을 거치며 지나가는 길을 통해 예정되고 통제되어 도달하는 사건이 되고 있다. 인스타그램 시대에는 ‘좋은 죽음’이 이상화되고 전시되는 일이 가능하다. 캐나다 의사 엘렌 위비는 사람들이 “해변에서, 숲속에서, 파티 중에” 죽을 수 있도록 도와준 적이 있다고 말한다. 그러한 죽음은 죽음이 오랜 시대에 걸쳐 치료의 대상으로 감추어져 왔던, 또한 수많은 이들이 병상에서 홀로 죽음을 맞이하는 팬데믹 시대가 도래한 이 시점에서는 특히나 더 매력적으로 보일 수 있다.

뒤에 남은 사람들에게 조력사는 축복으로도, 저주로도 받아들여질 수 있다. 자기 어머니의 사례를 유럽 인권법원에 가져간 톰 모티어 같은 이는 친지가 너무 빨리 세상을 떴다는 사실에 울분과 분노를 느낀다. 하지만 대부분은 위로를 얻는다. 헤더 쿡의 아들인 애런 볼은 전이성 결장암으로 고통을 겪고 있었고, 지난 해 42세의 나이로 죽음을 선택했다. 쿡은 외아들을 잃은 어머니로서 이루 말할 수 없는 고뇌를 안고 살지만, 또한 아들이 집에서 가족들에게 둘러싸인 채 평화롭게 삶을 마감했다는 데 안도하고 있다. 의학적 조력사는 자신들 같은 이들에게는 ‘선물’이었다고 그녀는 말한다. “하지만 사람들이 왜 두려워하는지도 이해해요.”