추천 콘텐츠

최저임금을 높여야 한다는 생각

소득 보장이란 주제를 떠올리면 문재인 정부 초기의 주요 경제 정책 기조였던 ‘소득 주도 성장’이 떠오를 것이다. 소득 주도 성장의 가장 중요한 수단은 최저 임금 인상이었다. 그 맥락에서 이런 의문도 가질 수 있다. 기본소득을 실시할 것이 아니라 최저 임금을 올리면 되지 않을까? 기본소득은 최저 임금의 어떤 단점을 보완할 수 있는가? 기본소득과 최저 임금은 어떤 관계를 맺어야 하는가? 이에 대한 해답을 얻기 위해서는 문재인 정부의 최저 임금제를 살펴볼 필요가 있다.

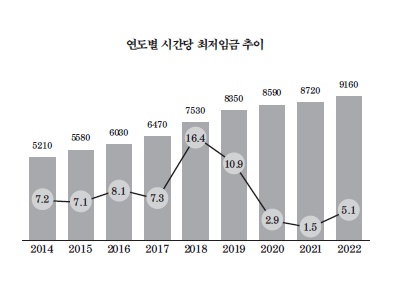

2016년 촛불 시위 이후 등장한 문재인 정부는 2018년에 최저 임금을 16.4퍼센트 올렸다. 1988년 대한민국에 최저 임금제가 도입된 이래 가장 인상폭이 컸던 해는 대대적 노동자 파업의 직접적 영향을 받은 1989년이었다. 무려 26.3퍼센트가 올랐다. 이번 최저 임금 인상은 1991년의 18.8퍼센트, ‘IMF위기’에서 빠져나온 직후인 2001년의 16.6퍼센트의 뒤를 잇는 높은 인상률이었다. 물론 최저 임금 인상률이 높을 것이라는 점은 모두 예상하고 있었다. 문재인 대통령은 후보 시절 “현행 최저 임금(시급)을 2020년까지 1만 원으로 인상”[1]한다는 공약을 내걸었기 때문이다. 2017년에 시간당 6470원인 최저 임금을 2020년에 1만 원이 되게 하려면 연간 평균 16퍼센트씩 인상은 수학적으로 당연하다.

문재인 정부는 대통령 취임 직후인 2017년 7월 25일 〈새정부 경제정책방향–경제 패러다임의 전환[2]〉이라는 유명한 문서를 발표하여 “소득 주도 성장”을 새 정부의 제 1 경제 정책 방향으로 제시하고 “가계를 분배 객체에서 성장 주체로 인식을 전환”하여 “가계의 실질 가처분 소득 증대”를 “성장의 새로운 원동력으로 활용”하겠다고 천명했다. 이때 새로운 성장 원천으로서의 가계 소득 증대 방안 제일 앞에는 최저 임금 1만 원이 위치했다. 국가의 경제 성장을 이끌어야 할 중차대한 임무가 최저 임금 1만 원에 부여된 것이다.

하지만 최저 임금은 2019년 10.9퍼센트 인상에 이어 2020년 2.9퍼센트 인상에 그쳤고, 이로써 문재인 정부는 2020년에 최저 시급을 1만 원으로 인상한다는 공약을 지키지 못했다. 급기야 2020년 최저 임금 확정을 앞둔 2019년 7월 대통령은 “대선 공약을 지키지 못하게 된 것을 사과드린다”며 대국민 사과를 했다. 사태는 거기서 끝나지 않았다. 1년 후 2021년 최저 임금 인상률은 1.5퍼센트에 그쳤는데 이 수치는 1988년 최저 임금제가 도입된 이래 최저 인상률이었다. 문재인 정부의 마지막 임기인 2022년은 최저 임금이 5.1퍼센트 인상되어 직전 두 해에 비해 ‘크게’ 인상됐다. 최종 결과는 어떨까? 그간의 추이와 살펴보면 다음과 같다.

2014~2017년 박근혜 정부 4년간 최저 임금은 총 1610원 올라 연간 402.5원씩 인상됐고, 연간 평균 인상률은 7.42퍼센트였다. 2018~2022년 문재인 정부 5년간 최저 임금은 총 2690원 올라 연간 538원씩 인상됐고, 5년간 최저 임금의 연간 평균 인상률은 7.20퍼센트다. 2020년 최저 임금 1만 원만 물 건너간 것이 아니라 문재인 정부 5년간의 평균 최저 임금 인상률이 박근혜 정부 4년간의 인상률에도 못 미친 것이다. ‘태산명동 서일필(太山鳴動 鼠一匹)’이 따로 없는 결과다.

그런데 문재인 정부의 최저 임금 인상은 전 정부와 대비해 낮은 인상률만 문제인 게 아니다. 최소 두 가지 문제를 함께 봐야 한다. 먼저 정책의 일관성이 없었다는 점이다. 16.4, 10.9, 2.9, 1.5, 5.1퍼센트로 인상률이 ‘널뛰기’를 했다. 차라리 7퍼센트대의 꾸준한 인상이 경제와 자영업자에 충격이 덜했을 것이다. 박근혜 정부 4년간의 일관된 정책 기조와 비교하면 차이가 두드러진다. 다음으로 2018년부터 상여금과 복리 후생비 등을 최저 임금 액수에 포함하는 ‘최저 임금 산입 범위’ 확대가 꾸준히 이루어져 실질 최저 임금 인상률은 명목 수치보다 더 낮았다. 심지어 월 임금을 인하하고도 최저 임금 인상 방침을 준수할 수 있을 정도였다. 2024년이 되면 상여금과 복리 후생비 ‘전액’을 최저 임금 액수에 산입할 수 있게 된다. 이 정도면 도대체 문재인 정부의 최저 임금제는 무엇을 위함이었는지 되묻지 않을 수 없다.

최저 임금 제도는 꼭 필요한 정책이다. 시장에서의 노동 계약은 경제학 원론에서 말하는 것처럼 자유로운 개인의 자유로운 계약이 아니다. 시장은 힘의 우열이 뚜렷한 권력의 장에 가깝다. 품위 있는 일자리가 줄어들고 실업이 늘어나며 불황이 심화할수록 시장에서 노동자의 힘은 더욱 약해진다. 따라서 노동자의 삶의 최저선을 지키기 위해서, 노동자가 최소한의 생존권을 누리기 위해서 최저 임금이라는 정부의 시장 개입이 꼭 필요하다. 대한민국 헌법 제32조 제1항에도 “법률이 정하는 바에 의하여 최저 임금제를 시행하여야 한다”고 명시하고 있고 최저 임금제를 실시하지 않는 것은 애초에 ‘위헌’이다. 최저 임금 제도 자체를 싫어하는 사람 중에 박근혜 정부 지지자가 있다면, 박근혜 정부의 최저 임금 인상률을 꼭 체크해 보길 권한다.

복지 선진국 중에는 최저 임금제가 없는 나라도 있다. 노르웨이, 스웨덴, 덴마크, 핀란드, 오스트리아 같은 나라들이다. 대신 이 나라들은 노동자의 삶의 질을 보장하는 사회적 힘이 존재하고 법적, 제도적 정비가 이미 이루어져 있다. 독일은 2015년이 되어서야 최저 임금제를 도입했다. 다시 말해 그 이전에는 필요하지 않았다는 것이다. ‘하르츠 노동 개혁(Hartz-Konzept)’[3]으로 인한 ‘미니 잡(mini job)’ 등 비정규직 노동의 증가, 이주 노동자의 대량 유입 등으로 노동자의 임금이 최저선 이하로 떨어질 위험성이 커졌기에 최저 임금제를 시작한 것이다. 최근에 출범한 사민당·녹색당·자민당 신호등 연정은 2022년에 최저 임금을 25퍼센트 인상하겠다고 발표했다.

그런데 최저 임금제가 필요하고 헌법에 따른 “적정 임금의 보장”이 이루어져야 한다는 것과 그것이 ‘경제 성장의 동력’이 될 것인가의 문제는 다른 것이다. 최저 임금이 경제 성장의 동력이 될 수 있는가의 문제 이전에, 먼저 성장 자체가 현시점에서 옳은 것인지 반추할 필요가 있다. 기후 위기 시대는 지속적 성장이 가능한지와 그것이 바람직한가에 대한 도전이 제기되는 시대다. 온실가스로 인해 높아지는 지구의 평균 온도는 임계점을 향해 가고 있다. 이를 위해 에너지 사용량을 줄이고 성장주의 전략의 재고가 논의되는 시점이다. 게다가 최저 임금의 보장과 이를 성장으로 연결한다는 발상은 에너지 사용량을 줄이면서 성장도 함께할 수 있다는 ‘녹색 성장’의 구상과 유사한 면이 있다. 녹색 성장 구상은 최소한 전 지구적으로 증명된 바 없다.

소득 주도 성장은 국제노동기구(ILO)의 ‘임금 주도 성장(wage-led growth)’을 한국형으로 적용한 것이다. 가계 소득의 증가, 즉 총수요의 증가가 경제 순환의 중요한 요소이긴 하지만 그것이 경제 성장과 직결될 수 있을 것인지는 의문의 여지가 있다. 기본적으로 성장은 기업 활동의 결과이기 때문이다. ‘수출 주도 성장’과 ‘부채 주도 성장’을 대신할 새로운 패러다임을 실천하려 했다면 재벌 독식의 경제 구조를 해체하고 중소기업과 자영업자를 경제의 주역으로 일으켜 세우면서 자산 및 소득 불평등을 완화하는 편이 옳았을 것이다. 문재인 정부는 사실상 재벌의 손을 잡았고 부동산 가격은 폭등하였으며 증세는 미미했고 소득 불평등은 커졌다.

백번 양보해 소득 주도 성장이 맞는 이론이더라도 한국에서 최저 임금이 그 주요 방안이 될 수 있을지는 의심스럽다. 우선 최저 임금 인상은 최저 임금 선에 있는 노동자에게만 영향을 미친다. 최저 임금을 어느 정도 상회하는 노동자의 소득 증가와는 기본적으로 관계가 없다. 물론 최저 임금의 인상률이 가이드라인이 되어서 다른 노동자들의 임금 인상에 영향을 미칠 수 있지만 저성장과 실업의 시대가 되면서 그 효과가 미미해졌다. 2018년의 기록적인 최저 임금 인상에도 그 혜택을 본 노동자는 대상 노동자의 18.0~23.6퍼센트로 추정되고, 2021년은 5.7~19.8퍼센트의 노동자에게만 영향을 미친 것으로 추정됐다.[4] 적게는 전체 노동자의 18분의 1, 많아도 4분의 1에 해당하는 노동자, 그것도 저임금 노동자에만 영향을 미치는 최저 임금 인상이 어떻게 소득 주도 ‘성장’의 원동력이 될 수 있겠는가?

더 큰 문제는 경제 활동 인구의 구성이다. 2700만 명이 넘는 취업자 중에 ‘비임금 근로자’ 즉 자영업자의 비율은 24.6퍼센트에 달한다. 한마디로 취업자 네 명 중 한 명이 자영업자인 것이다. 일본은 10퍼센트, 미국은 6.3퍼센트인 것에 비교할 때 한국의 자영업자 비율은 매우 높다. 여러 가지 이유가 있겠지만 근본적으로 경제 규모의 크기에 비해 기업의 고용 창출 능력이 떨어지기 때문이다. 우리나라 대기업의 고용 유발 효과는 중소기업의 절반밖에 되지 않는다. 10억 원의 재화를 산출할 때 직·간접적으로 창출되는 고용자 수를 뜻하는 ‘취업유발계수’는 2013년 기준으로 대기업이 5.5, 중소기업이 9.7이었다.[5] 따라서 경제 구조가 대기업 위주로 구성되어 있다는 것은 고용 능력이 경제 규모 대비 상대적으로 낮다는 것을 의미하는 것이다. 경제 규모가 커질수록 자영업 비율이 줄지 않고 여전히 비대해 있는데 그 대부분은 영세 자영업이다.

영세 상인, 소상공인에게 최저 임금 인상이 얼마나 치명적인지는 설명이 필요 없을 것이다. 문재인 정부의 ‘새정부 경제정책방향’도 이 점을 잘 알고 있었기에 “최저 임금 1만 원 달성 지원”이라는 목표와 함께 “영세 소상공인 부담 완화를 위해 일자리 안정자금 지원”이라는 말을 바로 덧붙였다. 하지만 2021년 기준 1조 2900억 원에 지나지 않는 일자리 안정자금 재원으로는 5인 이상 사업장의 경우 노동자 1인당 최대 월 5만 원, 5인 미만 사업장이라 해도 노동자 1인당 최대 월 7만 원밖에 지급이 안 된다. 지난 5년간 시급은 6470원에서 9160원으로 2690원이 올랐고, 이를 감당해야 하는 영세 소상공인 입장에서는 ‘언 발에 오줌 누기’에 지나지 않는다. 법정 근로 시간을 월 176시간으로 볼 때 그 시간만큼 인상분인 2690원을 곱하면 47만 3440원이기 때문이다.

결국 정부가 표방한 “가계의 실질 가처분 소득 증대”라는 목표는 400만 노동자의 소득을 늘리고 700만 영세소상공인의 소득을 줄이는 정책이 되어 버린 것이다. 정부가 2020, 2021년의 최저 임금을 거의 올리지 못한 것에는 이런 딜레마가 작용했다. 그렇다고 최저 임금을 인상하지 말았어야 한다는 말은 아니다. 대기업의 이해를 대변하는 언론은 최저 임금 인상이 과도했다고 말하며 중소 상공인을 걱정하는 논조를 보이지만 정작 중소 상공인이 정말 힘든 이유가 대기업과 대기업 중심 경제 구조 때문이란 점은 함구한다.

영세 소상공인을 향한 최저 임금 인상의 부작용을 지적하는 이유는 최저 임금 인상을 비판하기 위한 것이 아니라 최저 임금 정책의 한계를 확인하기 위함이다. 최저 임금제는 임금 노동자의 삶의 최저선을 지키고 생존권을 보장하는 시장 개입으로 보면 충분하다. 그리고 그 인상은 최저 임금 노동자에게는 매우 큰 의미를 가진다. 하지만 그 이상의 임무를 최저 임금제에 부여하면 안 된다. 전체 취업자의 가처분 소득을 증가시킨다든가, 소득 주도 성장을 이룬다든가, 경제 패러다임을 바꾼다든가 같은 목표 말이다.

만약 최저 임금 인상과 기본소득을 함께 실시할 수 있다면 최저 임금 인상이 소상공인에게 가하는 압박을 크게 완화할 수 있을 것이다. 기본소득은 자영업자건 자영업자에 고용된 노동자건 차별 없이 지급되기 때문이다. 계속될 최저 임금 인상의 압박에 대응해 일자리 안정 자금이라는 쥐꼬리만 한 재정을 지출하는 게 아니라 큰 규모의 증세를 통해 마련된 소득 재분배 정책, 즉 기본소득을 통해서 그 압박을 완화해야 할 것이다.

정치인들은 공공부조 제도가 수급자의 근로 의욕을 전혀 자극하지 못하는 것이 못마땅하다. 정책가들은 ‘노동 빈곤층(working poor)’ 즉 안정적인 사회 보험 가입자도 아니고 그렇다고 공공부조 대상도 되지 못하는 이들에게 적절한 복지 제도를 고민한다. 전혀 다른 듯한 두 생각은 노동자가 일을 하지 않으면 복지 급여를 주지 않고 일을 해서 소득이 증가할수록 그에 따라 복지 급여를 늘려주는 정책 아이디어에 도달했다. 그것이 1975년 미국에서 도입된 ‘근로장려세제(Earned Income Tax Credit·EITC)’이다. 특히 1993년에 빌 클린턴 미국 대통령은 EITC의 규모를 세 배로 키워 미국을 대표하는 ‘노동연계복지(workfare)’ 정책의 하나로 자리 잡게 했다.

EITC는 아시아 최초로 한국에 수입되어 2009년 이명박 정부 때 ‘근로장려금’이란 이름으로 시행됐다. 근로장려금은 해가 거듭될수록 복지 급여를 위한 소득 기준 등이 조금씩 상향하지만 그 기본 골조엔 변함이 없다. 현재까지 이어져 오는 근로장려금은 2022년 현재 어떤 모습일까? 일단 재산 기준은 가구 구성원 모두의 재산 합이 2억 원 미만이어야 한다. 근로장려금은 소득 증가에 따라 증가-정체-감소-소멸의 과정을 거친다.

그런데 문재인 정부의 최저 임금 인상은 전 정부와 대비해 낮은 인상률만 문제인 게 아니다. 최소 두 가지 문제를 함께 봐야 한다. 먼저 정책의 일관성이 없었다는 점이다. 16.4, 10.9, 2.9, 1.5, 5.1퍼센트로 인상률이 ‘널뛰기’를 했다. 차라리 7퍼센트대의 꾸준한 인상이 경제와 자영업자에 충격이 덜했을 것이다. 박근혜 정부 4년간의 일관된 정책 기조와 비교하면 차이가 두드러진다. 다음으로 2018년부터 상여금과 복리 후생비 등을 최저 임금 액수에 포함하는 ‘최저 임금 산입 범위’ 확대가 꾸준히 이루어져 실질 최저 임금 인상률은 명목 수치보다 더 낮았다. 심지어 월 임금을 인하하고도 최저 임금 인상 방침을 준수할 수 있을 정도였다. 2024년이 되면 상여금과 복리 후생비 ‘전액’을 최저 임금 액수에 산입할 수 있게 된다. 이 정도면 도대체 문재인 정부의 최저 임금제는 무엇을 위함이었는지 되묻지 않을 수 없다.

최저 임금 제도는 꼭 필요한 정책이다. 시장에서의 노동 계약은 경제학 원론에서 말하는 것처럼 자유로운 개인의 자유로운 계약이 아니다. 시장은 힘의 우열이 뚜렷한 권력의 장에 가깝다. 품위 있는 일자리가 줄어들고 실업이 늘어나며 불황이 심화할수록 시장에서 노동자의 힘은 더욱 약해진다. 따라서 노동자의 삶의 최저선을 지키기 위해서, 노동자가 최소한의 생존권을 누리기 위해서 최저 임금이라는 정부의 시장 개입이 꼭 필요하다. 대한민국 헌법 제32조 제1항에도 “법률이 정하는 바에 의하여 최저 임금제를 시행하여야 한다”고 명시하고 있고 최저 임금제를 실시하지 않는 것은 애초에 ‘위헌’이다. 최저 임금 제도 자체를 싫어하는 사람 중에 박근혜 정부 지지자가 있다면, 박근혜 정부의 최저 임금 인상률을 꼭 체크해 보길 권한다.

복지 선진국 중에는 최저 임금제가 없는 나라도 있다. 노르웨이, 스웨덴, 덴마크, 핀란드, 오스트리아 같은 나라들이다. 대신 이 나라들은 노동자의 삶의 질을 보장하는 사회적 힘이 존재하고 법적, 제도적 정비가 이미 이루어져 있다. 독일은 2015년이 되어서야 최저 임금제를 도입했다. 다시 말해 그 이전에는 필요하지 않았다는 것이다. ‘하르츠 노동 개혁(Hartz-Konzept)’[3]으로 인한 ‘미니 잡(mini job)’ 등 비정규직 노동의 증가, 이주 노동자의 대량 유입 등으로 노동자의 임금이 최저선 이하로 떨어질 위험성이 커졌기에 최저 임금제를 시작한 것이다. 최근에 출범한 사민당·녹색당·자민당 신호등 연정은 2022년에 최저 임금을 25퍼센트 인상하겠다고 발표했다.

그런데 최저 임금제가 필요하고 헌법에 따른 “적정 임금의 보장”이 이루어져야 한다는 것과 그것이 ‘경제 성장의 동력’이 될 것인가의 문제는 다른 것이다. 최저 임금이 경제 성장의 동력이 될 수 있는가의 문제 이전에, 먼저 성장 자체가 현시점에서 옳은 것인지 반추할 필요가 있다. 기후 위기 시대는 지속적 성장이 가능한지와 그것이 바람직한가에 대한 도전이 제기되는 시대다. 온실가스로 인해 높아지는 지구의 평균 온도는 임계점을 향해 가고 있다. 이를 위해 에너지 사용량을 줄이고 성장주의 전략의 재고가 논의되는 시점이다. 게다가 최저 임금의 보장과 이를 성장으로 연결한다는 발상은 에너지 사용량을 줄이면서 성장도 함께할 수 있다는 ‘녹색 성장’의 구상과 유사한 면이 있다. 녹색 성장 구상은 최소한 전 지구적으로 증명된 바 없다.

소득 주도 성장은 국제노동기구(ILO)의 ‘임금 주도 성장(wage-led growth)’을 한국형으로 적용한 것이다. 가계 소득의 증가, 즉 총수요의 증가가 경제 순환의 중요한 요소이긴 하지만 그것이 경제 성장과 직결될 수 있을 것인지는 의문의 여지가 있다. 기본적으로 성장은 기업 활동의 결과이기 때문이다. ‘수출 주도 성장’과 ‘부채 주도 성장’을 대신할 새로운 패러다임을 실천하려 했다면 재벌 독식의 경제 구조를 해체하고 중소기업과 자영업자를 경제의 주역으로 일으켜 세우면서 자산 및 소득 불평등을 완화하는 편이 옳았을 것이다. 문재인 정부는 사실상 재벌의 손을 잡았고 부동산 가격은 폭등하였으며 증세는 미미했고 소득 불평등은 커졌다.

백번 양보해 소득 주도 성장이 맞는 이론이더라도 한국에서 최저 임금이 그 주요 방안이 될 수 있을지는 의심스럽다. 우선 최저 임금 인상은 최저 임금 선에 있는 노동자에게만 영향을 미친다. 최저 임금을 어느 정도 상회하는 노동자의 소득 증가와는 기본적으로 관계가 없다. 물론 최저 임금의 인상률이 가이드라인이 되어서 다른 노동자들의 임금 인상에 영향을 미칠 수 있지만 저성장과 실업의 시대가 되면서 그 효과가 미미해졌다. 2018년의 기록적인 최저 임금 인상에도 그 혜택을 본 노동자는 대상 노동자의 18.0~23.6퍼센트로 추정되고, 2021년은 5.7~19.8퍼센트의 노동자에게만 영향을 미친 것으로 추정됐다.[4] 적게는 전체 노동자의 18분의 1, 많아도 4분의 1에 해당하는 노동자, 그것도 저임금 노동자에만 영향을 미치는 최저 임금 인상이 어떻게 소득 주도 ‘성장’의 원동력이 될 수 있겠는가?

더 큰 문제는 경제 활동 인구의 구성이다. 2700만 명이 넘는 취업자 중에 ‘비임금 근로자’ 즉 자영업자의 비율은 24.6퍼센트에 달한다. 한마디로 취업자 네 명 중 한 명이 자영업자인 것이다. 일본은 10퍼센트, 미국은 6.3퍼센트인 것에 비교할 때 한국의 자영업자 비율은 매우 높다. 여러 가지 이유가 있겠지만 근본적으로 경제 규모의 크기에 비해 기업의 고용 창출 능력이 떨어지기 때문이다. 우리나라 대기업의 고용 유발 효과는 중소기업의 절반밖에 되지 않는다. 10억 원의 재화를 산출할 때 직·간접적으로 창출되는 고용자 수를 뜻하는 ‘취업유발계수’는 2013년 기준으로 대기업이 5.5, 중소기업이 9.7이었다.[5] 따라서 경제 구조가 대기업 위주로 구성되어 있다는 것은 고용 능력이 경제 규모 대비 상대적으로 낮다는 것을 의미하는 것이다. 경제 규모가 커질수록 자영업 비율이 줄지 않고 여전히 비대해 있는데 그 대부분은 영세 자영업이다.

영세 상인, 소상공인에게 최저 임금 인상이 얼마나 치명적인지는 설명이 필요 없을 것이다. 문재인 정부의 ‘새정부 경제정책방향’도 이 점을 잘 알고 있었기에 “최저 임금 1만 원 달성 지원”이라는 목표와 함께 “영세 소상공인 부담 완화를 위해 일자리 안정자금 지원”이라는 말을 바로 덧붙였다. 하지만 2021년 기준 1조 2900억 원에 지나지 않는 일자리 안정자금 재원으로는 5인 이상 사업장의 경우 노동자 1인당 최대 월 5만 원, 5인 미만 사업장이라 해도 노동자 1인당 최대 월 7만 원밖에 지급이 안 된다. 지난 5년간 시급은 6470원에서 9160원으로 2690원이 올랐고, 이를 감당해야 하는 영세 소상공인 입장에서는 ‘언 발에 오줌 누기’에 지나지 않는다. 법정 근로 시간을 월 176시간으로 볼 때 그 시간만큼 인상분인 2690원을 곱하면 47만 3440원이기 때문이다.

결국 정부가 표방한 “가계의 실질 가처분 소득 증대”라는 목표는 400만 노동자의 소득을 늘리고 700만 영세소상공인의 소득을 줄이는 정책이 되어 버린 것이다. 정부가 2020, 2021년의 최저 임금을 거의 올리지 못한 것에는 이런 딜레마가 작용했다. 그렇다고 최저 임금을 인상하지 말았어야 한다는 말은 아니다. 대기업의 이해를 대변하는 언론은 최저 임금 인상이 과도했다고 말하며 중소 상공인을 걱정하는 논조를 보이지만 정작 중소 상공인이 정말 힘든 이유가 대기업과 대기업 중심 경제 구조 때문이란 점은 함구한다.

영세 소상공인을 향한 최저 임금 인상의 부작용을 지적하는 이유는 최저 임금 인상을 비판하기 위한 것이 아니라 최저 임금 정책의 한계를 확인하기 위함이다. 최저 임금제는 임금 노동자의 삶의 최저선을 지키고 생존권을 보장하는 시장 개입으로 보면 충분하다. 그리고 그 인상은 최저 임금 노동자에게는 매우 큰 의미를 가진다. 하지만 그 이상의 임무를 최저 임금제에 부여하면 안 된다. 전체 취업자의 가처분 소득을 증가시킨다든가, 소득 주도 성장을 이룬다든가, 경제 패러다임을 바꾼다든가 같은 목표 말이다.

만약 최저 임금 인상과 기본소득을 함께 실시할 수 있다면 최저 임금 인상이 소상공인에게 가하는 압박을 크게 완화할 수 있을 것이다. 기본소득은 자영업자건 자영업자에 고용된 노동자건 차별 없이 지급되기 때문이다. 계속될 최저 임금 인상의 압박에 대응해 일자리 안정 자금이라는 쥐꼬리만 한 재정을 지출하는 게 아니라 큰 규모의 증세를 통해 마련된 소득 재분배 정책, 즉 기본소득을 통해서 그 압박을 완화해야 할 것이다.

일할수록 더 주어야 한다는 생각

정치인들은 공공부조 제도가 수급자의 근로 의욕을 전혀 자극하지 못하는 것이 못마땅하다. 정책가들은 ‘노동 빈곤층(working poor)’ 즉 안정적인 사회 보험 가입자도 아니고 그렇다고 공공부조 대상도 되지 못하는 이들에게 적절한 복지 제도를 고민한다. 전혀 다른 듯한 두 생각은 노동자가 일을 하지 않으면 복지 급여를 주지 않고 일을 해서 소득이 증가할수록 그에 따라 복지 급여를 늘려주는 정책 아이디어에 도달했다. 그것이 1975년 미국에서 도입된 ‘근로장려세제(Earned Income Tax Credit·EITC)’이다. 특히 1993년에 빌 클린턴 미국 대통령은 EITC의 규모를 세 배로 키워 미국을 대표하는 ‘노동연계복지(workfare)’ 정책의 하나로 자리 잡게 했다.

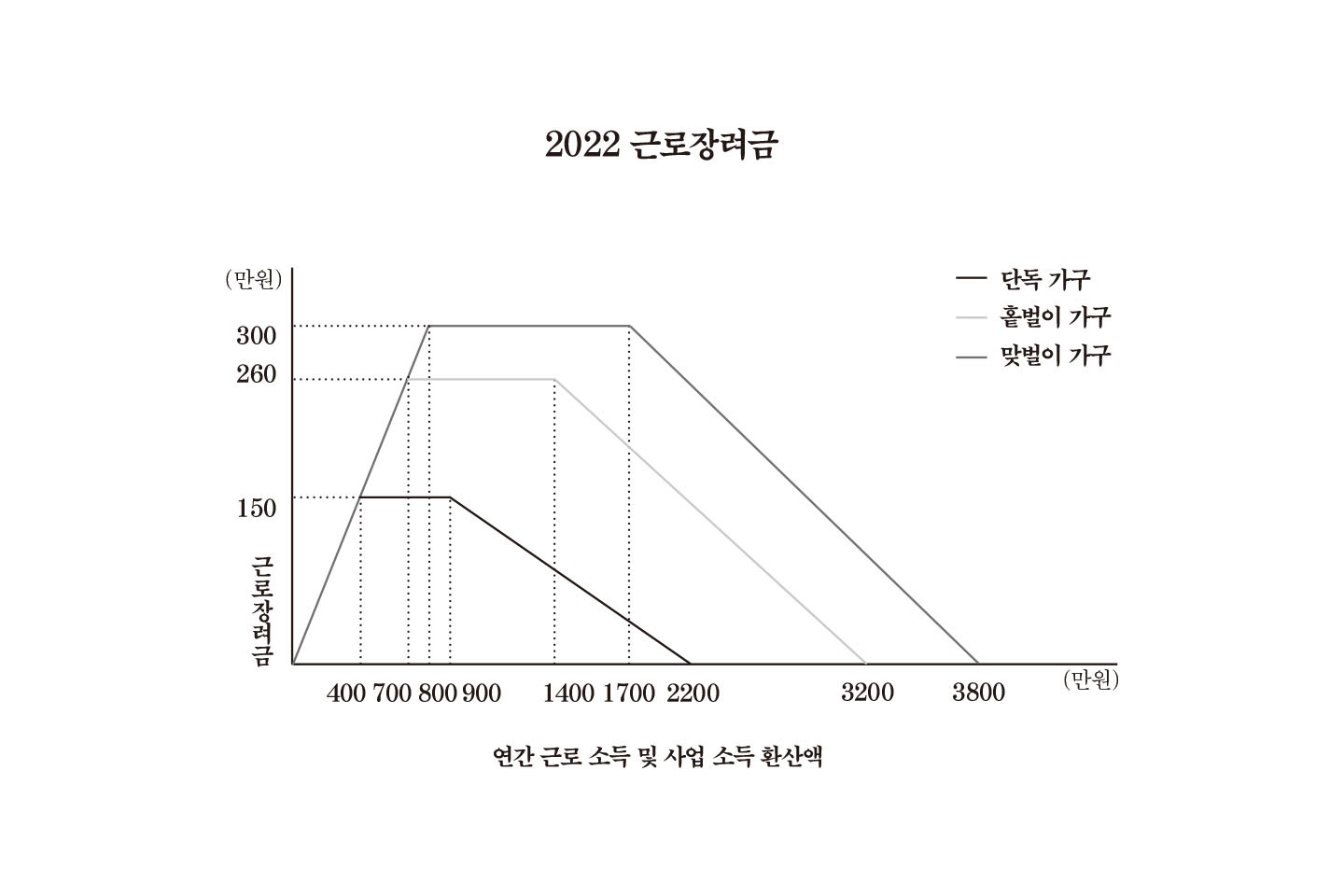

EITC는 아시아 최초로 한국에 수입되어 2009년 이명박 정부 때 ‘근로장려금’이란 이름으로 시행됐다. 근로장려금은 해가 거듭될수록 복지 급여를 위한 소득 기준 등이 조금씩 상향하지만 그 기본 골조엔 변함이 없다. 현재까지 이어져 오는 근로장려금은 2022년 현재 어떤 모습일까? 일단 재산 기준은 가구 구성원 모두의 재산 합이 2억 원 미만이어야 한다. 근로장려금은 소득 증가에 따라 증가-정체-감소-소멸의 과정을 거친다.

가구원 구성에 따라 소득 기준과 근로장려금 액수가 다르니, 단독 가구 기준으로 제도의 설계를 살펴보자. 연간 소득이 400만 원 미만일 때는 그래프에 따라 근로장려금 = 소득 × 150/400이 된다. 즉 소득이 증가함에 따라 꾸준히 근로장려금도 증가하게 되며 연간 소득이 400만 원이 되면 근로장려금이 150만 원이 된다. 이 구간은 소득이 늘어날수록 근로장려금이 늘어나는 ‘근로 의욕 고취 구간’으로서, 이 구간만이 사실은 제도의 취지에 부합하는 구간이다. 하지만 연간 소득이 400~900만 원 사이인 단독 가구는 근로장려금이 그냥 150만 원 정액으로 변동이 없다. 연간 소득이 900만 원이 넘어서면 근로장려금이 비례해서 깎이기 시작하며 연간 소득이 2200만 원이 되는 순간 근로장려금은 0원이 된다. 즉 근로장려금 대상에서 제외된다.

감소 시작 구간인 연 소득 900만 원에서 출발해 연 소득 1400만 원이 되었다고 가정해 보자. 근로장려금이 약 57만 원 정도 깎이긴 하지만, 총 93만 원 정도의 근로장려금을 받게 되므로 소득 증가율보다 근로장려금 감소율이 작긴 하다. 그러나 일을 더 할수록 복지 급여를 늘려준다는 원래 제도의 취지와는 다소 부합되지 않는다. 하지만 근로장려금 감소 구간을 두는 것은 제도 설계상 어쩔 수 없는 일이다. 연 소득이 2200만 원인데도 여전히 근로장려금 150만 원을 지급하면, 연 소득이 2300만 원인 사람보다 총소득이 더 많아지는 ‘소득 역전’이 생기기 때문이다. 어쨌든 근로장려금의 설계를 보면 전 구간에 걸쳐서 근로 의욕을 고취하는 것은 분명히 아니다. 그래서 미국에서는 EITC의 최고액을 받는 구간까지만 일하는 사람들도 많다고 한다.

하지만 근로장려금 제도의 진정한 문제점은 소득이 증가하는 방향이 아니라 소득이 감소하는 방향에 있다. 즉, 그래프의 왼편 구간이다. 코로나 불황 같은 상황으로 근로 소득이 감소하거나, 아파서 아예 일을 못 하게 되면 어떤 일이 생길까? 이 제도에 따르면 연 소득 400만 원일 때 근로장려금 150만 원을 받던 사람이 연 소득 200만 원이 될 경우 복지 급여가 늘어나긴 커녕, 근로장려금도 덩달아 75만 원으로 줄어든다. 아파서 소득 활동을 못했다면 근로장려금은 0원이다. 일을 더 할수록 복지 급여를 더 준다는 말은, 일을 덜 할수록 복지 급여를 줄인다는 얘기고, 결국 아파도 일하러 나갈 수밖에 없게 만드는 제도인 셈이다. 근로장려금 제도는 교묘하게 위장된 노동 강제 시스템이다. 안철수 국민의당 대표는 2020년 총선을 앞두고 EITC 확대를 공약하면서 이것을 ‘한국형K 기본소득’이라 불렀다.

아픈데도 일하지 않으면 먹고 살 수 없게 만드는 제도는 결국 노동자를 죽인다. 심장병을 앓고 있는 한 건설 노동자가 영국 보수당 정부가 만든 ‘고용지원수당(Employment Support Allowance·ESA)’ 제도 아래에서 복지 급여를 받지 못하고 그에 맞서 싸우는 이야기를 그린 영화가 2016년 칸 영화제 대상인 ‘황금종려상’을 수상했다. 영국의 거장 켄 로치(Ken Loach) 감독이 만든 〈나, 다니엘 블레이크(I, Daniel Blake)〉다. 심장이 아픈데도 일을 계속하던, 그러나 노령 수당을 받을 나이가 되지 않았던 다니엘 블레이크는 결국 화장실에서 쓰러진다. 영국 보수당 정부는 이 ESA를 포함한 여섯 개의 복지 제도를 통합하여 ‘Universal Credit’이라는 제도를 만들어 시행하고 있다. 이것이 영국판 EITC이다.

노동연계복지(workfare)는 사실상 강제 노동(forced labour)이다. 이에 반해 기본소득은 무조건적 급여를 보장함으로써 삶의 최저선을 보장하고 노동에 대한 노동자의 선택의 자유를 넓힌다. 기본소득의 ‘무조건성’ 원칙은 삶과 죽음을 가르는 원칙인 것이다.

하남시의 미사도서관에서 하남시민들을 상대로 기본소득에 대해 강연을 하던 중이었다. 1부가 끝나고 휴식 시간을 갖자고 했더니, 어르신 한 분이 화를 내면서 벌떡 일어나 강연장을 나가시길래 쫓아가서 이유를 여쭈어보았다. “어르신, 강연에 무슨 언짢은 내용이라도 있었나요?”라고 묻자 “아니! 젊은이들이 일을 하도록 교육해야지, 돈을 풀면 되나? 물고기를 잡는 법을 가르쳐야지 물고기를 거저 주면 되겠냐고?”라고 하시면서 어르신은 도서관을 빠져나가셨다. 돈이 아닌 일자리를 주어야 하는 것 아니냐는 이의는 기본소득과 관련해 가장 많이 제기되는 질문이기도 하다.

하지만 민간 일자리가 불안정해지고 줄어드는 현대 경제의 추세는 막을 수 없다. 이렇게 일자리가 줄어들고 있을 때 정부는 어떤 역할을 해야 할 것인가? 정부는 공공 일자리를 보장해야 할 것인가 공적 소득을 보장해야 할 것인가? 일자리와 기본소득은 어떤 관계인가? 그리고 기본소득은 결국 일을 하지 말자는 아이디어인가?

정부의 재발견

정부 역할에 대한 논의는 다양한 위기 상황에서 떠올랐다. 이를 톺아보는 것은 곧 앞서 던진 질문의 답을 찾는 과정과 연결되어 있다. 자본주의 경제는 동시에 풀 수 없는 양대 문제를 안고 있다. 인플레이션과 실업이다. 고용이 늘어나고 경기가 회복되면 인플레이션이 일어난다. 물가 안정에 정책의 초점을 맞추면 실업률이 늘며 경기 침체라는 유령이 출몰한다. 실업률과 물가 상승률(임금 상승률)이 이러한 상충 관계에 있음을 나타낸 것이 ‘필립스 곡선(Phillips Curve)’이다. 다만 1970년대는 이런 상충 관계를 뛰어넘어 불황 속에서도 물가 상승이 지속하는 스태그플레이션 현상이 발생했다. 그 결과, 전술했듯이 케인스주의 복지 국가 체제가 설득력을 잃고 신자유주의가 득세하는 계기가 됐다.

그러나 주지하다시피 시장은 완벽하지 않았다. 말로만 듣던 금융 위기는 실제로 얼마나 심각했는가? 신자유주의 체제를 무너뜨린 2007~2008년 글로벌 금융 위기 당시의 상황은 처참했다. ‘합리적인 시장’이란 존재하지 않았고 금융 시장은 사기와 기만으로 점철된 아수라장이었다. 수수료와 이자 수익을 얻기 위해 무리한 대출을 일으키고, 그러한 부실 채권을 끌어모아 실체를 알 수 없는 금융 파생 상품을 만들어 내고, 신용 평가 기관은 그런 저열한 파생 상품에 ‘우량’ 판정을 해 주며 거액의 평가료를 받아 챙겼다. 또 누군가는 그 파생 상품의 가치가 폭락할수록 돈을 버는 새로운 파생 상품을 만들어 내는 지경에 이르렀다. 이는 SNL 작가 출신 감독 애덤 맥케이(Adam Mckay)의 영화 <빅쇼트(Big Short)>에 잘 묘사돼 있다. 대출받은 사람을 찾아가 보니 사람이 아니고 강아지였다는 영화의 한 장면은 당시 상황과 금융 체제가 얼마나 부조리한가를 통렬하게 꼬집는 블랙 코미디였다. 시장 행위자(market actors)들이 모두 자기 몫을 챙기려고 혈안이 된 상황에서 선량한 사람은 재산을 잃고 집을 빼앗겼다.

창립한 지 150년이 넘는 미국의 4대 투자 은행이었던 ‘리먼 브라더스(Lehman Brothers Holdings Inc.)’가 2008년 파산했을 때 부채 규모는 6130억 달러에 달했는데 그 당시 경제 규모 세계 17위였던 터키의 1년 국내 총생산GDP에 맞먹는 액수였다. 이 사태를 수습하기 위해 리먼 브라더스 파산 전후 막대한 ‘공적 자금’이 투입됐다. 국민의 세금으로 ‘도덕적 해이(moral hazard)’에 빠진 금융 회사들을 살린 것이다. 결과적으로 신자유주의의 믿음과는 정반대로 시장의 혼돈을 구한 것은 결국은 정부였다. 또한 금융 위기는 시장에 대한 정부의 규제가 얼마나 중요한 것인지 상기시켰다. 대중이 정부의 역할을 새롭게 발견하는 계기가 된 것이다.

날로 심화하는 기후 위기도 수십 년간 유지된 시장과 정부에 대한 인식을 바꾸는 데 큰 영향을 미쳤다. 기후 위기 대응의 긴급성을 알리는 과학자들의 보고와 온실가스를 줄이려는 국제 사회의 계속된 합의에도 불구하고 기후 변화의 추세는 전혀 꺾이지 않았다. 주가를 높이고 주주의 부를 극대화하는 데 여념이 없는 대자본들은 셰일 가스같이 노골적인 반환경적 사업에 뛰어들거나, ‘ESG 경영’과 같은 ‘친환경 이미지 세탁(green washing)’에 골몰하거나, 에너지 전환을 새로운 이윤 창출의 기회로만 바라보는 태도에서 벗어나지 못했다. 기후 위기 대응을 시장에 기대할 수 없는 상황에서 사람들은 녹색 전환을 위한 정부의 대규모 재정 투입과 시스템 전환을 요구했다. 그 결과 ‘그린 뉴딜(Green New Deal)’과 같은 구상이 등장하였다.

신자유주의를 박물관 속으로 영영 보낸 사건은 바로 코로나19다. 이는 방역과 경제 두 영역에 한꺼번에 닥친 위기였다. ‘바이러스는 돌지 않게 하면서 경제는 돌게 하는’ 딜레마와도 같은 임무가 인류에게 떨어졌다. 각국 정부는 유례를 찾을 수 없는 천문학적인 재정을 투입했다. 2021년 5월 기준 각국의 GDP 대비 코로나19 관련 재정 지출 비율은 일본 53.69퍼센트, 독일 34.81퍼센트, 이탈리아 30.84퍼센트, 미국 26.46퍼센트, 영국 18.07퍼센트 등이다.[6] 2020년 미국 GDP가 21조 달러 정도이므로 그것의 26.46퍼센트라면 5.5조 달러, 우리 돈 6600조 원이 넘는 어마어마한 액수다. 우리나라 1년 예산의 열 배가 훌쩍 넘는다. 코로나19는 시장이 할 수 없는 일이 뭔지를 분명히 보여 주었다.

포스트케인스주의 일자리보장 이론의 등장

금융 위기, 기후 위기, 코로나19를 거치는 동안 재평가된 정부 역할에 대한 인식은 20세기에 거의 무시당했던 한 경제학자를 소환시켰다. 바로 하이먼 민스키(Hyman Minsky)다. 주식 투자를 하는 사람이라면 주가 폭락의 가능성을 설명하는 ‘금융 불안정성 가설’의 주창자로만 알고 있겠지만, 그는 포스트케인지언(post-Keynesian) 경제학자로서 ‘경제적 주체’로서의 정부의 역할에 대한 강한 믿음을 가지고 있었다. 그는 민간이 충분한 일자리를 공급하지 못하는 상황에서는 정부가 직접 일자리를 제공하여 ‘완전 고용’을 달성해야 한다고 주장했다. 민스키를 따르는 포스트케인지언 경제학자들은 ‘일자리보장(Job Guarantee·JG)’ 이론을 정교화했다. 거기에 미 상원의원 버니 샌더스(Bernie Sanders)와 하원의원 알렉산드리아 오카시오 코르테스(Alexandria Ocasio-Cortez·AOC) 같은 ‘민주적 사회주의’ 정치인들, ‘Sunrise Movement’로 대표되는 기후 운동이 ‘연방 일자리보장’ 정책을 제시하면서 일자리보장 이론은 점점 주목받고 있다.

일자리보장은 일할 능력과 의사가 있지만 민간 시장에서 적합한 일자리를 구하지 못한 ‘모든’ 사람들에게 정부가 직접 일자리를 제공해야 한다는 구상이다. 중앙은행이 시중에 유동성(liquidity), 즉 화폐 공급의 최종적 책임을 진다는 의미에서 ‘최종대부자(lender of last resort)’라고 불리는 것에 비유하여, 일자리보장 프로그램을 제공하는 정부의 역할을 ‘최종고용주(employer of last resort·ELR)’라고 부른다. 민간 금융기관이 해결하지 못하는 금융 위기 문제를 결국 중앙은행이 자신의 발권력으로 해결하듯이, 민간 기업이 해결하지 못하는 고용의 문제를 정부가 직접 고용을 보장함으로써 최종적으로 해결한다는 의미다.

케인스주의는 전통적으로 실업 해소와 고용 증가에 있어 정부의 역할을 강조해 왔다. 다만 표준적인 케인스주의가 정부의 재정 지출 확대로 총수요를 확대하고 ‘민간 기업의 고용’을 증대하는 방식으로 실업을 해소하는 반면, 포스트케인스주의 경제학자들의 일자리보장 정책은 그 비용으로 ‘정부가 직접 고용’을 창출하는 계획이다. 일자리보장 프로그램이 제공하는 일자리는 민간 부문과 경합하지 않아야 하므로 주로 교육, 훈련, 재능 공유, 예술, 환경, 돌봄, 양육, 순찰 등의 지역 내 공공 서비스에 관련된 일일 수밖에 없다. 그래서 일자리보장은 공공 서비스 고용(public service employment·PSE)이라고도 불린다.

《자본론》의 저자 카를 마르크스(Karl Marx)는 실업자를 자본주의가 저임금 체제를 위해 구조적으로 창출하는 ‘산업예비군(reserve army of labor)’으로 보았다. 실업자가 많으므로 기업주는 자신의 노동자들에게 임금을 적게 주어도 되는 것이다. 일자리보장은 이 구조적 실업자를 공공 부문에 고용된 노동자로 전환함으로써 산업예비군을 ‘완충 지대(buffer stock)’로 바꾼다. 불황이 심화하면 민간 부문에서 해고된 사람들을 공공 부문에 고용하여 경기를 부양한다. 경기가 회복되면 일자리보장 프로그램에 있던 사람들이 더 좋은 대우를 해주는 민간 부문으로 이동한다. 민간 부문이 과도하게 팽창해 임금 상승과 인플레이션이 발생하면 민간 부문의 고용이 감소하고 다시 공공 부문이 늘어난다. 이런 식으로 일자리보장은 완전 고용을 만드는 ‘완충 지대’이자 인플레이션을 조절하는 ‘자동 안정장치(automatic stabilizer)’ 역할을 한다. 이것이 일자리보장론의 핵심 내용이다.

기본소득과 일자리보장은 실업과 불안정 노동, 그로 인한 빈곤과 소득 불평등을 해결하기 위한 정반대의 철학에 기초해 있다. 기본소득이 ‘노동과 관계없이 소득을 얻을 수 있는 권리’를 말한다면, 일자리보장은 ‘소득을 얻을 수 있는 일자리에 대한 권리’를 말한다. 기본소득은 노동 시장에 대한 ‘긍정적 외부 효과’를 주는데, 다시 말해 노동 시장 외부의 소득을 제공함으로써 노동 시장에 종속될 압박을 줄여주고 노동자가 낮은 임금의 나쁜 일자리를 거부할 수 있는 협상력을 높여준다. 노동자들이 그 일을 안 하려고 한다면 그 일의 임금은 올라갈 것이다. 그에 반해 일자리보장은 ‘직접적 노동 시장 개입’ 전략이다. 민간 기업과 시장이 해결하지 못하는 ‘비자발적 실업’의 문제를, 최저 임금 수준의 일자리를 무한탄력적으로 창출하여 해결하려는 완전 고용 계획이다.

일자리보장론이 간과한 것

정부를 ‘최종고용주’로 격상시키는 일자리보장 이론을 어떻게 바라봐야 할까? 첫째, 일자리보장론자들은 일(job)이 인간의 학습 도구이자 관계 형성 및 자아실현의 수단으로서 단순한 소득 원천 이상의 ‘내재적 가치’를 가지고 있다고 본다. 그런데 과연 그럴까? 현실 세계에서 품위 있는 일자리는 극소수이며 대부분 자아실현을 이루는 의미 있는 일(work)로서 기능하지 못하고 생계를 위한 노동(labor)에 그친다. 일자리보장의 일자리는 주로 지역 사회가 필요로 하는 공공 서비스와 관련된 일이므로 참여자에게 더 긍지와 보람을 줄 것이라고 일자리보장론자들은 주장한다. 하지만 그들의 주장과 달리, 그것은 민간 부문에서 일자리를 구하지 못한 실업자를 위해 준비된 ‘시혜적’ 일자리, 곧 ‘비자발적 고용’으로 여겨지지 않을까? 노동 시장은 민간 노동 시장과 일자리보장 영역으로 분할될 것이다. 민간 부문이 경합하지 않는 공공의 일자리는 옛날의 취로 사업[7] 같은 위상이 되어 참여자에게 ‘내재적 가치’가 아닌 낙인과 굴욕을 안겨줄 가능성이 크다.

둘째, 일자리보장론자들은 일자리보장 프로그램에서 제공하는 일은 ‘공정한 일(fair work)’로서 노동자가 누려야 할 ‘노동의 권리’라고 주장하지만, 현실에서는 ‘노동연계복지(workfare)’의 거대 버전으로서 ‘노동의 의무’를 부과하는 사실상의 강제 노동이 되기 쉽다. 일자리보장 프로그램은 ‘완전 고용’을 전제로 하기 때문에 특정 기간 지급하는 사회 보험으로서의 실업급여는 있겠지만 일을 계속 못 구할 경우 지속적으로 지급하는 공공부조로서의 실업부조는 사라지기 때문이다. 일자리보장 프로그램이 전면화된 세상에서는 적절한 민간 일자리를 구하지 못해 생계가 어려울 때 일자리보장 프로그램이 제시하는 공공 일자리를 수용할 수밖에 없다. 일자리보장 프로그램에의 자유로운 참여라는 구호는 허울이다. 만약에 제시된 일이 마음에 들지 않아 그 일을 거부한다면 그에겐 ‘일할 의사가 없다’는 딱지가 붙게 되어 일자리보장의 대상에서 제외될 수도 있다.

장애, 노령 등으로 일할 수 없다면 어떻게 소득을 보장해야 할 것인가의 문제도 남는다. 일자리보장에서는 이를 별도의 소득 지원 사회 수당 정책으로 해결해야 한다고 말하는데, 그것은 기존의 선별 지급 정책의 문제점을 되풀이하는 것이다. 장애로 따져보면 극명하다. 어느 정도의 장애를 가져야 일자리보장 프로그램에 해당하고 어느 정도 이상의 장애를 가져야 사회 수당을 받을 수 있는 것인가? 그 기준은 누가 어떻게 정하는가? 관료주의의 망령이 재현되는 것이 아닌가? 앞서 영화 <나, 다니엘 블레이크>에서 주인공이 겪었던 비참함은 일자리보장에서도 반복될 것이다.

셋째, 일자리보장론자들은 일자리보장 임금이 임금 최저선을 결정하므로 민간 부문의 임금을 이보다 높은 수준으로 강제하는 효과를 갖는다고 한다. 그에 반해 기본소득은 빈곤선을 넘게 해 줄 뿐 임금 인상을 압박하는 효과가 전혀 없다고 비판한다. 하지만 과연 시혜적 일자리에 최저 임금 선을 훌쩍 넘는 ‘생활 임금’ 수준의 임금을 제공하는 게 가능한가?

일자리보장론자들 상당수가 신봉하는 ‘현대화폐이론(Modern Monetary Theory·MMT)’[8]에 따르면 자국 화폐에 대한 통제권을 갖는 정부는 어떠한 정부 프로그램에 대해서도 발권력을 이용하여 비용을 충당할 수 있다. 따라서 이 이론이 맞다면 재정적으로는 생활 임금 수준의 일자리 보장이 지속 가능하다고 볼 수 있다. 그러나 정치적으로는 지속하기 어렵다. 재정 낭비를 비판하는 부유층과 중산층의 목소리 외에도 민간 영역의 저임금 노동자가 반발할 것이기 때문이다. 그러한 정치적 반발로 인해 일자리보장 프로그램이 제공하는 일자리는 그들의 이론적 가설과는 달리 결국 저임금을 고착화하는 제도가 될 가능성이 크다. 그렇게 되면 그 일자리는 일자리보장이 애초에 전제로 한 ‘내재적 가치’를 주지 못할 뿐만 아니라, 민간 일자리의 임금 수준을 지탱하는 ‘닻(anchor)’ 혹은 ‘기준점(benchmark)’ 역할을 하지 못한 채 민간 일자리 임금 수준을 하향 수렴하는 역할을 하게 된다.

넷째, 일자리보장 구상은 ‘노동 능력이 있는 자’와 ‘노동 능력이 없는 자’, ‘가치 없는 빈민(undeserving poor)’과 ‘가치 있는 빈민(deserving poor)’이라는 오래된 허위의 구분에 도전하는 것이 아니라 오히려 그것을 승인하고 강화한다. 반면 기본소득은 이러한 허위의 구분에 정면으로 도전한다. 일자리보장론자들은 기본소득이 도입된 사회에선 일하지 않는 사람들이 일하지 않는다는 사실로 인해 낙인을 찍힐 가능성이 높다고 전망하면서, 일자리를 통해 소득을 지급하는 일자리보장이야말로 사회적 낙인을 없애는 방법이라고 주장한다.

물론 비자발적 실업 상태거나 실업부조 등 복지 수당의 수령이 힘들고 굴욕적일 때 실업은 낙인을 동반한다. 그런데 실업이 낙인인 이유는 우리가 노동을 중시하는 체제 속에 살고 있기 때문이다. 이와 관련해 ‘Center for Ethics and Human Values·CEHV’의 부소장 케이트 맥팔런드(Kate McFarland)는 이렇게 말한다. “일자리가 본질적으로 우리를 행복하게 하기 때문에 우리 문화가 일자리에 가치를 두는 것은 아니다. 일자리에 가치를 두는 문화에 빠져 있기 때문에 고용되어 있음이 우리를 더 행복하게 하는 경향이 있는 것이다.”[9] 근본적으로 일자리보장 구상의 근저에는 완전 고용에 대한 집착이 자리하고 있으며 그 집착은 결국 노동주의 및 생산주의에 대한 집착이다.

두 정책에 대한 오독

기본소득은 일자리보장과 정반대의 생각이다. 기본소득은 일자리보장의 철학과 방법론을 반대한다. ‘일자리보장에 대한 반대’를 천명할 때 이에 대해 노골적인 반감을 표시하는 이들이 있는데 이런 반응엔 두 가지 이유가 있다. 한편으로는 기본소득에 대한 오해 때문이며 다른 한편으로는 일자리보장에 대한 몰이해 때문이다. 두 정책은 어떻게 오독되었고 결국 어떤 것을 말하고 있는가?

먼저 일자리보장(job guarantee)은 공공 부문에서 정부가 직접 일자리를 만들어 내려는 ‘직접 일자리 창출(direct job creation)’과 다른 개념이다. 일자리보장은 민간이 고용 못 한 일자리의 갭을 모두 메우는, 경기와 관계없이 완전 고용을 달성하겠다는 거시적 정책 구상이다. 따라서 일자리보장에 대한 반대를 정부의 공공 일자리 확대 정책 자체에 대한 반대, 더 나아가 공공 사회서비스 및 공공 인프라 확충에 대한 반대로 착각해서는 안 된다.

우리나라는 선진국과 달리 복지 국가로의 진입을 꿈꾸기도 전에 신자유주의의 폭격을 맞은 나라다. 2017년 기준 우리나라의 공공 부문 일자리 비율은 9.0퍼센트로 OECD 평균인 21.3퍼센트의 절반도 되지 않는다. 마땅히 조세 부담률을 높이고 사회 복지 지출을 늘려 민간에 맡겨진 보건, 돌봄, 교육, 주거, 치안, 문화, 환경 분야의 사회서비스를 공공화하도록 노력해야 한다. 그렇게 한다면 공공 사회서비스 분야의 일자리도 자연히 늘어날 것이다. 하지만 그것은 ‘일자리보장’이 아니다.

문재인 정부는 정권 출범 직후 대통령 직속의 ‘일자리 위원회’를 설치하고 일자리 상황판을 운영하면서 직접 정부가 일자리를 챙기겠다고 했다. 과거 이명박 정부도 ‘일자리가 최고의 복지’라는 논리를 폈지만, 그것은 본질상 복지 회피를 위한 논리이자 민간 일자리를 중심으로 한 친기업적 낙수 효과 정책이었다. 반면 문재인 정부는 공공 일자리 확대를 중심에 두고 “공공 부문이 모범 고용주로서 선도적 역할”을 수행하겠다고 선언했다. 이를 위해 공공 일자리 81만 개 창출과 공무원 17만 4000명 증원, 사회서비스 공공 일자리 34만 명 등을 공약했다. 하지만 결과는 미미하다. 2019년 기준으로 전체 공공 부문은 17만 1000명의 고용이 증가하여 공공 부문 일자리 비율은 9.5퍼센트로 0.5퍼센트포인트 상승을 가져왔을 뿐이다. 특히 민간 사회서비스를 공공 서비스로 전환하기 위해 추진한 ‘사회서비스공단’ 설립은 ‘사회서비스원’ 출범과 함께 고용 목표가 축소되었으며, 사회서비스원 직접 고용은 2020년까지 2400명에 그쳤다.

기본소득 지지자들은 정부 재정 투자의 확대, 공공 사회서비스의 확대를 강력히 지지한다. 동시에 그것이 기본소득을 대체하는 것이 아니라는 점 역시 분명히 한다. 기본소득 지급과 공공 사회서비스 강화, 공공 일자리 확대는 함께 이루어져야 한다.

일자리 문제에 있어 꼭 함께 살펴봐야 할 것은 기후 위기다. 기후 위기에 맞서는 기후 정의의 주요한 원칙으로 ‘정의로운 전환(Just Transition)’이 국제적으로 널리 받아들여지고 있다. 이는 일자리 창출과 기후 정의를 결합한 ‘녹색 일자리’에 대한 관심으로 이어진다.

정의로운 전환의 개념은 최근 “생산, 소비, 정치적 억압이라는 ‘추출적extractive’ 체제에서 벗어나 회복력 있고, 재생적이며, 평등한 경제”(기후 정의 동맹, Climate Justice Alliance)로 나아가는 것으로까지 그 ‘전환’의 개념이 확장되고 있지만, 원래의 의미는 ‘지속 가능한 녹색 경제’ 내에서의 일자리 창출 계획이다. 예를 들어 석탄 발전소를 폐쇄할 때 그 석탄 발전소에 일하던 노동자들의 노동권과 생계를 어떻게 보장할 것인지에 관한 총체적인 사회적 개입이다. 그것은 전환의 과정에 노동자와 시민 사회가 참여 및 결정할 수 있게 하고, 전환기 동안 노동자와 그 가족의 생계를 보장하며, 환경과 충돌하지 않는 새 일자리로의 교육과 훈련을 지원하고, 궁극적으로 새 일자리 정착에 이르게 하는 기획이다.

일자리보장이 정부의 ‘직접 일자리 창출’과 동의어가 아니듯이 일자리보장은 정의로운 전환, 혹은 녹색 일자리 계획과 차원이 다른 거시적 경제 계획이다. 따라서 일자리보장에 대한 반대도 녹색 일자리에 대한 반대가 아니며, 기본소득 지지자들은 정의로운 전환과 녹색 일자리 확대를 지지한다. 하지만 생태적 전환의 수단으로 기본소득을 주장하는 사람들은 여기에 몇 가지 문제의식을 더한다. 예컨대 석탄 발전소에서 일하던 노동자가 태양열 발전소에서 일하게 되는 것이 ‘정의로운’ 전환일까? 노동 시간과 노동 환경은 그대로이고 나를 고용한 사업주만 바뀌게 되는 것은, 아무리 그 사업주가 민간에서 공공으로 바뀌었다 한들 수평적인 작업장 이동에 불과하다. 정의로운 전환은 자본과 노동의 새로운 ‘성장 동맹’이 되어서는 안 된다.

기본소득 지지자들은 노동 시간이 단축되며 인간의 삶이 임금 노동에 의존하는 정도가 줄어드는 것에 깊은 관심이 있다. 주지하다시피 이것은 기본소득의 효과와 깊이 관련돼 있다. 기본소득은 ‘일자리 나누기’를 통한 개별 노동자의 노동 시간 단축이 ‘녹색 일자리’를 늘리는 것보다 더 중요하다고 본다. 더 나아가 사회적 총 노동 시간도 줄어들 필요가 있다. 기후 위기 시대에는 노동 총 공급을 늘리는 계획이 아니라 노동 총 공급을 줄이려는 계획이 시급한데, 이 모든 것은 기본소득과 결합해야 가능하다. 노동 시간을 줄이려는 맥락에서 ‘임금 삭감 없는 주 4일 노동제’라는 주장도 있다. 매우 진보적으로 보이지만 한계가 있다. 재벌 대기업은 감당할 수 있지만 대다수 중소기업과 영세 기업은 감당할 수 없기 때문이다. 그렇다고 임금 삭감을 방치하는 것도 당연히 옳지 않다. 결국 노동 시간의 단축은 기본소득 도입과 발맞추어갈 수밖에 없다.

일자리보장 프로그램의 일자리는 기후 위기를 전혀 조장하지 않으며 공동체에 필수적인 일들로 구성되기 때문에 큰 의미를 가진다는 주장이 있다. 하지만 이것은 일자리보장을 해야 할 이유가 되지 못한다. 지역 공동체에 봉사하는 일이 무의미하다는 것이 아니다. 그것을 조건으로, 그것과의 교환으로 사람들의 생계와 소득을 보장하는 시스템이 옳지 않다는 것이다. 지역 공동체 봉사와 같은 의미 있는 일은 기본소득을 보장받은 시민들이 ‘자발적으로’ 선택하는 것이 되어야 한다. 기본소득이 시행되면 그런 사람이 점점 늘어날 것이다. 이렇듯 기본소득의 ‘무조건성’은 건전한 공동체를 만들어가는 주요한 열쇠가 된다. 아무리 의미 있는 일이라도 그것이 일자리보장이라는 ‘비자발적’ 프로그램 속에 있다면 소망스러운 결과를 얻기 어렵다.

최악의 경우로 일자리보장 프로그램이 ‘완전 고용’ 이데올로기에 경도되어 일자리보장 프로그램의 정합성을 위해 필요하지도 않은 일자리를 일부러 만들게 된다면 그것이야말로 비효율의 ‘끝판왕’이 될 것이다. 기본소득 지지자였던 인권 운동가 마틴 루터 킹(Martin Luther King Jr.) 목사는 다음과 같은 말을 남겼다. “빈곤의 해결 방법은 빈곤을 ‘직접적으로’ 없애는 것이다. 보장 소득(guaranteed income)으로.” 일자리 이데올로기에 사로잡혀 있는 사람에게 꼭 들려주고 싶은 말이다. ‘일자리를 위한 일자리’는 문제를 우회하는 길일 뿐이다.

좋은 일자리는 줄어들고 불안정 노동이 확산하고 있는 현실에서 일자리보장 정책의 목소리는 당분간 높을 것이다. 다만 기대와 달리 일자리는 계속 줄어들 것이다. 미국 스탠퍼드대학교의 인류학자 제임스 퍼거슨(James Ferguson)은 《분배정치의 시대》 에서 “물고기를 그냥 주라(Give a man a fish)”고 말하고 있다. 기업들이 대형화, 자동화된 특수 기술로 어업을 주도하면서 이제는 ‘물고기 잡는 사람’이 필요 없어질 것이기 때문이다. 그가 남긴 말은 앞서 하남 도서관에서 강연장을 박차고 나가셨던 어르신의 질책에 대한 씁쓸한 답변이다. “이 시대에 어떤 인간에게 물고기 잡는 법을 가르치는 것은 실업자 어부를 양산하거나, 기껏해야 이미 경쟁이 포화 상태인 곳에 경쟁력 없는 초보 어부 한 명을 추가하는 것에 불과하다.”

노동에 대해 비판적 입장을 취했지만, 그렇다고 일자리보장은 ‘일을 하는 것’이고 기본소득은 ‘일을 안 하는 것’이구나 라고 여기면 곤란하다. 기본소득은 일이 점점 줄어들 환경에서 미래를 설계하는 구상이다. 당장 일을 하지 않는 세상이 펼쳐질 것이라는 생각이 아니다. 기본소득 지급이 임금 노동을 줄일 수는 있겠지만 당장은 일을 유지하는 사람이 대부분일 것이다. 기본소득이 일자리보장을 반대하는 이유는 그것이 사람과 일의 관계에 대한 가장 관료주의적인 해결 방식이기 때문이다. 기본소득은 일을 할지 말지, 많이 할지 적게 할지, 어떤 일을 할지를 개인이 결정한다. 일자리보장은 어떤 일을 어떻게 얼마나 할지 일자리보장 당국이 결정한다.

이와 관련해서 2011년도에 일어난 월스트리트 점령 시위(Occupy Wall Street)에 적극 참여하며 그 슬로건인 “우리가 99퍼센트다(We are the 99%)”라는 말을 함께 만든 인류학자 데이비드 그레이버(David Graeber)의 말은 교훈적이다.

“내 생각에 일자리보장과 보편적 기본소득의 차이는 노동을 어떻게 할당할 것인지 누가 결정하는가에 있다.”[10]

감소 시작 구간인 연 소득 900만 원에서 출발해 연 소득 1400만 원이 되었다고 가정해 보자. 근로장려금이 약 57만 원 정도 깎이긴 하지만, 총 93만 원 정도의 근로장려금을 받게 되므로 소득 증가율보다 근로장려금 감소율이 작긴 하다. 그러나 일을 더 할수록 복지 급여를 늘려준다는 원래 제도의 취지와는 다소 부합되지 않는다. 하지만 근로장려금 감소 구간을 두는 것은 제도 설계상 어쩔 수 없는 일이다. 연 소득이 2200만 원인데도 여전히 근로장려금 150만 원을 지급하면, 연 소득이 2300만 원인 사람보다 총소득이 더 많아지는 ‘소득 역전’이 생기기 때문이다. 어쨌든 근로장려금의 설계를 보면 전 구간에 걸쳐서 근로 의욕을 고취하는 것은 분명히 아니다. 그래서 미국에서는 EITC의 최고액을 받는 구간까지만 일하는 사람들도 많다고 한다.

하지만 근로장려금 제도의 진정한 문제점은 소득이 증가하는 방향이 아니라 소득이 감소하는 방향에 있다. 즉, 그래프의 왼편 구간이다. 코로나 불황 같은 상황으로 근로 소득이 감소하거나, 아파서 아예 일을 못 하게 되면 어떤 일이 생길까? 이 제도에 따르면 연 소득 400만 원일 때 근로장려금 150만 원을 받던 사람이 연 소득 200만 원이 될 경우 복지 급여가 늘어나긴 커녕, 근로장려금도 덩달아 75만 원으로 줄어든다. 아파서 소득 활동을 못했다면 근로장려금은 0원이다. 일을 더 할수록 복지 급여를 더 준다는 말은, 일을 덜 할수록 복지 급여를 줄인다는 얘기고, 결국 아파도 일하러 나갈 수밖에 없게 만드는 제도인 셈이다. 근로장려금 제도는 교묘하게 위장된 노동 강제 시스템이다. 안철수 국민의당 대표는 2020년 총선을 앞두고 EITC 확대를 공약하면서 이것을 ‘한국형K 기본소득’이라 불렀다.

아픈데도 일하지 않으면 먹고 살 수 없게 만드는 제도는 결국 노동자를 죽인다. 심장병을 앓고 있는 한 건설 노동자가 영국 보수당 정부가 만든 ‘고용지원수당(Employment Support Allowance·ESA)’ 제도 아래에서 복지 급여를 받지 못하고 그에 맞서 싸우는 이야기를 그린 영화가 2016년 칸 영화제 대상인 ‘황금종려상’을 수상했다. 영국의 거장 켄 로치(Ken Loach) 감독이 만든 〈나, 다니엘 블레이크(I, Daniel Blake)〉다. 심장이 아픈데도 일을 계속하던, 그러나 노령 수당을 받을 나이가 되지 않았던 다니엘 블레이크는 결국 화장실에서 쓰러진다. 영국 보수당 정부는 이 ESA를 포함한 여섯 개의 복지 제도를 통합하여 ‘Universal Credit’이라는 제도를 만들어 시행하고 있다. 이것이 영국판 EITC이다.

노동연계복지(workfare)는 사실상 강제 노동(forced labour)이다. 이에 반해 기본소득은 무조건적 급여를 보장함으로써 삶의 최저선을 보장하고 노동에 대한 노동자의 선택의 자유를 넓힌다. 기본소득의 ‘무조건성’ 원칙은 삶과 죽음을 가르는 원칙인 것이다.

돈 대신 일자리를 주어야 한다는 생각

하남시의 미사도서관에서 하남시민들을 상대로 기본소득에 대해 강연을 하던 중이었다. 1부가 끝나고 휴식 시간을 갖자고 했더니, 어르신 한 분이 화를 내면서 벌떡 일어나 강연장을 나가시길래 쫓아가서 이유를 여쭈어보았다. “어르신, 강연에 무슨 언짢은 내용이라도 있었나요?”라고 묻자 “아니! 젊은이들이 일을 하도록 교육해야지, 돈을 풀면 되나? 물고기를 잡는 법을 가르쳐야지 물고기를 거저 주면 되겠냐고?”라고 하시면서 어르신은 도서관을 빠져나가셨다. 돈이 아닌 일자리를 주어야 하는 것 아니냐는 이의는 기본소득과 관련해 가장 많이 제기되는 질문이기도 하다.

하지만 민간 일자리가 불안정해지고 줄어드는 현대 경제의 추세는 막을 수 없다. 이렇게 일자리가 줄어들고 있을 때 정부는 어떤 역할을 해야 할 것인가? 정부는 공공 일자리를 보장해야 할 것인가 공적 소득을 보장해야 할 것인가? 일자리와 기본소득은 어떤 관계인가? 그리고 기본소득은 결국 일을 하지 말자는 아이디어인가?

정부의 재발견

정부 역할에 대한 논의는 다양한 위기 상황에서 떠올랐다. 이를 톺아보는 것은 곧 앞서 던진 질문의 답을 찾는 과정과 연결되어 있다. 자본주의 경제는 동시에 풀 수 없는 양대 문제를 안고 있다. 인플레이션과 실업이다. 고용이 늘어나고 경기가 회복되면 인플레이션이 일어난다. 물가 안정에 정책의 초점을 맞추면 실업률이 늘며 경기 침체라는 유령이 출몰한다. 실업률과 물가 상승률(임금 상승률)이 이러한 상충 관계에 있음을 나타낸 것이 ‘필립스 곡선(Phillips Curve)’이다. 다만 1970년대는 이런 상충 관계를 뛰어넘어 불황 속에서도 물가 상승이 지속하는 스태그플레이션 현상이 발생했다. 그 결과, 전술했듯이 케인스주의 복지 국가 체제가 설득력을 잃고 신자유주의가 득세하는 계기가 됐다.

그러나 주지하다시피 시장은 완벽하지 않았다. 말로만 듣던 금융 위기는 실제로 얼마나 심각했는가? 신자유주의 체제를 무너뜨린 2007~2008년 글로벌 금융 위기 당시의 상황은 처참했다. ‘합리적인 시장’이란 존재하지 않았고 금융 시장은 사기와 기만으로 점철된 아수라장이었다. 수수료와 이자 수익을 얻기 위해 무리한 대출을 일으키고, 그러한 부실 채권을 끌어모아 실체를 알 수 없는 금융 파생 상품을 만들어 내고, 신용 평가 기관은 그런 저열한 파생 상품에 ‘우량’ 판정을 해 주며 거액의 평가료를 받아 챙겼다. 또 누군가는 그 파생 상품의 가치가 폭락할수록 돈을 버는 새로운 파생 상품을 만들어 내는 지경에 이르렀다. 이는 SNL 작가 출신 감독 애덤 맥케이(Adam Mckay)의 영화 <빅쇼트(Big Short)>에 잘 묘사돼 있다. 대출받은 사람을 찾아가 보니 사람이 아니고 강아지였다는 영화의 한 장면은 당시 상황과 금융 체제가 얼마나 부조리한가를 통렬하게 꼬집는 블랙 코미디였다. 시장 행위자(market actors)들이 모두 자기 몫을 챙기려고 혈안이 된 상황에서 선량한 사람은 재산을 잃고 집을 빼앗겼다.

창립한 지 150년이 넘는 미국의 4대 투자 은행이었던 ‘리먼 브라더스(Lehman Brothers Holdings Inc.)’가 2008년 파산했을 때 부채 규모는 6130억 달러에 달했는데 그 당시 경제 규모 세계 17위였던 터키의 1년 국내 총생산GDP에 맞먹는 액수였다. 이 사태를 수습하기 위해 리먼 브라더스 파산 전후 막대한 ‘공적 자금’이 투입됐다. 국민의 세금으로 ‘도덕적 해이(moral hazard)’에 빠진 금융 회사들을 살린 것이다. 결과적으로 신자유주의의 믿음과는 정반대로 시장의 혼돈을 구한 것은 결국은 정부였다. 또한 금융 위기는 시장에 대한 정부의 규제가 얼마나 중요한 것인지 상기시켰다. 대중이 정부의 역할을 새롭게 발견하는 계기가 된 것이다.

날로 심화하는 기후 위기도 수십 년간 유지된 시장과 정부에 대한 인식을 바꾸는 데 큰 영향을 미쳤다. 기후 위기 대응의 긴급성을 알리는 과학자들의 보고와 온실가스를 줄이려는 국제 사회의 계속된 합의에도 불구하고 기후 변화의 추세는 전혀 꺾이지 않았다. 주가를 높이고 주주의 부를 극대화하는 데 여념이 없는 대자본들은 셰일 가스같이 노골적인 반환경적 사업에 뛰어들거나, ‘ESG 경영’과 같은 ‘친환경 이미지 세탁(green washing)’에 골몰하거나, 에너지 전환을 새로운 이윤 창출의 기회로만 바라보는 태도에서 벗어나지 못했다. 기후 위기 대응을 시장에 기대할 수 없는 상황에서 사람들은 녹색 전환을 위한 정부의 대규모 재정 투입과 시스템 전환을 요구했다. 그 결과 ‘그린 뉴딜(Green New Deal)’과 같은 구상이 등장하였다.

신자유주의를 박물관 속으로 영영 보낸 사건은 바로 코로나19다. 이는 방역과 경제 두 영역에 한꺼번에 닥친 위기였다. ‘바이러스는 돌지 않게 하면서 경제는 돌게 하는’ 딜레마와도 같은 임무가 인류에게 떨어졌다. 각국 정부는 유례를 찾을 수 없는 천문학적인 재정을 투입했다. 2021년 5월 기준 각국의 GDP 대비 코로나19 관련 재정 지출 비율은 일본 53.69퍼센트, 독일 34.81퍼센트, 이탈리아 30.84퍼센트, 미국 26.46퍼센트, 영국 18.07퍼센트 등이다.[6] 2020년 미국 GDP가 21조 달러 정도이므로 그것의 26.46퍼센트라면 5.5조 달러, 우리 돈 6600조 원이 넘는 어마어마한 액수다. 우리나라 1년 예산의 열 배가 훌쩍 넘는다. 코로나19는 시장이 할 수 없는 일이 뭔지를 분명히 보여 주었다.

포스트케인스주의 일자리보장 이론의 등장

금융 위기, 기후 위기, 코로나19를 거치는 동안 재평가된 정부 역할에 대한 인식은 20세기에 거의 무시당했던 한 경제학자를 소환시켰다. 바로 하이먼 민스키(Hyman Minsky)다. 주식 투자를 하는 사람이라면 주가 폭락의 가능성을 설명하는 ‘금융 불안정성 가설’의 주창자로만 알고 있겠지만, 그는 포스트케인지언(post-Keynesian) 경제학자로서 ‘경제적 주체’로서의 정부의 역할에 대한 강한 믿음을 가지고 있었다. 그는 민간이 충분한 일자리를 공급하지 못하는 상황에서는 정부가 직접 일자리를 제공하여 ‘완전 고용’을 달성해야 한다고 주장했다. 민스키를 따르는 포스트케인지언 경제학자들은 ‘일자리보장(Job Guarantee·JG)’ 이론을 정교화했다. 거기에 미 상원의원 버니 샌더스(Bernie Sanders)와 하원의원 알렉산드리아 오카시오 코르테스(Alexandria Ocasio-Cortez·AOC) 같은 ‘민주적 사회주의’ 정치인들, ‘Sunrise Movement’로 대표되는 기후 운동이 ‘연방 일자리보장’ 정책을 제시하면서 일자리보장 이론은 점점 주목받고 있다.

일자리보장은 일할 능력과 의사가 있지만 민간 시장에서 적합한 일자리를 구하지 못한 ‘모든’ 사람들에게 정부가 직접 일자리를 제공해야 한다는 구상이다. 중앙은행이 시중에 유동성(liquidity), 즉 화폐 공급의 최종적 책임을 진다는 의미에서 ‘최종대부자(lender of last resort)’라고 불리는 것에 비유하여, 일자리보장 프로그램을 제공하는 정부의 역할을 ‘최종고용주(employer of last resort·ELR)’라고 부른다. 민간 금융기관이 해결하지 못하는 금융 위기 문제를 결국 중앙은행이 자신의 발권력으로 해결하듯이, 민간 기업이 해결하지 못하는 고용의 문제를 정부가 직접 고용을 보장함으로써 최종적으로 해결한다는 의미다.

케인스주의는 전통적으로 실업 해소와 고용 증가에 있어 정부의 역할을 강조해 왔다. 다만 표준적인 케인스주의가 정부의 재정 지출 확대로 총수요를 확대하고 ‘민간 기업의 고용’을 증대하는 방식으로 실업을 해소하는 반면, 포스트케인스주의 경제학자들의 일자리보장 정책은 그 비용으로 ‘정부가 직접 고용’을 창출하는 계획이다. 일자리보장 프로그램이 제공하는 일자리는 민간 부문과 경합하지 않아야 하므로 주로 교육, 훈련, 재능 공유, 예술, 환경, 돌봄, 양육, 순찰 등의 지역 내 공공 서비스에 관련된 일일 수밖에 없다. 그래서 일자리보장은 공공 서비스 고용(public service employment·PSE)이라고도 불린다.

《자본론》의 저자 카를 마르크스(Karl Marx)는 실업자를 자본주의가 저임금 체제를 위해 구조적으로 창출하는 ‘산업예비군(reserve army of labor)’으로 보았다. 실업자가 많으므로 기업주는 자신의 노동자들에게 임금을 적게 주어도 되는 것이다. 일자리보장은 이 구조적 실업자를 공공 부문에 고용된 노동자로 전환함으로써 산업예비군을 ‘완충 지대(buffer stock)’로 바꾼다. 불황이 심화하면 민간 부문에서 해고된 사람들을 공공 부문에 고용하여 경기를 부양한다. 경기가 회복되면 일자리보장 프로그램에 있던 사람들이 더 좋은 대우를 해주는 민간 부문으로 이동한다. 민간 부문이 과도하게 팽창해 임금 상승과 인플레이션이 발생하면 민간 부문의 고용이 감소하고 다시 공공 부문이 늘어난다. 이런 식으로 일자리보장은 완전 고용을 만드는 ‘완충 지대’이자 인플레이션을 조절하는 ‘자동 안정장치(automatic stabilizer)’ 역할을 한다. 이것이 일자리보장론의 핵심 내용이다.

일자리보장론과 기본소득

기본소득과 일자리보장은 실업과 불안정 노동, 그로 인한 빈곤과 소득 불평등을 해결하기 위한 정반대의 철학에 기초해 있다. 기본소득이 ‘노동과 관계없이 소득을 얻을 수 있는 권리’를 말한다면, 일자리보장은 ‘소득을 얻을 수 있는 일자리에 대한 권리’를 말한다. 기본소득은 노동 시장에 대한 ‘긍정적 외부 효과’를 주는데, 다시 말해 노동 시장 외부의 소득을 제공함으로써 노동 시장에 종속될 압박을 줄여주고 노동자가 낮은 임금의 나쁜 일자리를 거부할 수 있는 협상력을 높여준다. 노동자들이 그 일을 안 하려고 한다면 그 일의 임금은 올라갈 것이다. 그에 반해 일자리보장은 ‘직접적 노동 시장 개입’ 전략이다. 민간 기업과 시장이 해결하지 못하는 ‘비자발적 실업’의 문제를, 최저 임금 수준의 일자리를 무한탄력적으로 창출하여 해결하려는 완전 고용 계획이다.

일자리보장론이 간과한 것

정부를 ‘최종고용주’로 격상시키는 일자리보장 이론을 어떻게 바라봐야 할까? 첫째, 일자리보장론자들은 일(job)이 인간의 학습 도구이자 관계 형성 및 자아실현의 수단으로서 단순한 소득 원천 이상의 ‘내재적 가치’를 가지고 있다고 본다. 그런데 과연 그럴까? 현실 세계에서 품위 있는 일자리는 극소수이며 대부분 자아실현을 이루는 의미 있는 일(work)로서 기능하지 못하고 생계를 위한 노동(labor)에 그친다. 일자리보장의 일자리는 주로 지역 사회가 필요로 하는 공공 서비스와 관련된 일이므로 참여자에게 더 긍지와 보람을 줄 것이라고 일자리보장론자들은 주장한다. 하지만 그들의 주장과 달리, 그것은 민간 부문에서 일자리를 구하지 못한 실업자를 위해 준비된 ‘시혜적’ 일자리, 곧 ‘비자발적 고용’으로 여겨지지 않을까? 노동 시장은 민간 노동 시장과 일자리보장 영역으로 분할될 것이다. 민간 부문이 경합하지 않는 공공의 일자리는 옛날의 취로 사업[7] 같은 위상이 되어 참여자에게 ‘내재적 가치’가 아닌 낙인과 굴욕을 안겨줄 가능성이 크다.

둘째, 일자리보장론자들은 일자리보장 프로그램에서 제공하는 일은 ‘공정한 일(fair work)’로서 노동자가 누려야 할 ‘노동의 권리’라고 주장하지만, 현실에서는 ‘노동연계복지(workfare)’의 거대 버전으로서 ‘노동의 의무’를 부과하는 사실상의 강제 노동이 되기 쉽다. 일자리보장 프로그램은 ‘완전 고용’을 전제로 하기 때문에 특정 기간 지급하는 사회 보험으로서의 실업급여는 있겠지만 일을 계속 못 구할 경우 지속적으로 지급하는 공공부조로서의 실업부조는 사라지기 때문이다. 일자리보장 프로그램이 전면화된 세상에서는 적절한 민간 일자리를 구하지 못해 생계가 어려울 때 일자리보장 프로그램이 제시하는 공공 일자리를 수용할 수밖에 없다. 일자리보장 프로그램에의 자유로운 참여라는 구호는 허울이다. 만약에 제시된 일이 마음에 들지 않아 그 일을 거부한다면 그에겐 ‘일할 의사가 없다’는 딱지가 붙게 되어 일자리보장의 대상에서 제외될 수도 있다.

장애, 노령 등으로 일할 수 없다면 어떻게 소득을 보장해야 할 것인가의 문제도 남는다. 일자리보장에서는 이를 별도의 소득 지원 사회 수당 정책으로 해결해야 한다고 말하는데, 그것은 기존의 선별 지급 정책의 문제점을 되풀이하는 것이다. 장애로 따져보면 극명하다. 어느 정도의 장애를 가져야 일자리보장 프로그램에 해당하고 어느 정도 이상의 장애를 가져야 사회 수당을 받을 수 있는 것인가? 그 기준은 누가 어떻게 정하는가? 관료주의의 망령이 재현되는 것이 아닌가? 앞서 영화 <나, 다니엘 블레이크>에서 주인공이 겪었던 비참함은 일자리보장에서도 반복될 것이다.

셋째, 일자리보장론자들은 일자리보장 임금이 임금 최저선을 결정하므로 민간 부문의 임금을 이보다 높은 수준으로 강제하는 효과를 갖는다고 한다. 그에 반해 기본소득은 빈곤선을 넘게 해 줄 뿐 임금 인상을 압박하는 효과가 전혀 없다고 비판한다. 하지만 과연 시혜적 일자리에 최저 임금 선을 훌쩍 넘는 ‘생활 임금’ 수준의 임금을 제공하는 게 가능한가?

일자리보장론자들 상당수가 신봉하는 ‘현대화폐이론(Modern Monetary Theory·MMT)’[8]에 따르면 자국 화폐에 대한 통제권을 갖는 정부는 어떠한 정부 프로그램에 대해서도 발권력을 이용하여 비용을 충당할 수 있다. 따라서 이 이론이 맞다면 재정적으로는 생활 임금 수준의 일자리 보장이 지속 가능하다고 볼 수 있다. 그러나 정치적으로는 지속하기 어렵다. 재정 낭비를 비판하는 부유층과 중산층의 목소리 외에도 민간 영역의 저임금 노동자가 반발할 것이기 때문이다. 그러한 정치적 반발로 인해 일자리보장 프로그램이 제공하는 일자리는 그들의 이론적 가설과는 달리 결국 저임금을 고착화하는 제도가 될 가능성이 크다. 그렇게 되면 그 일자리는 일자리보장이 애초에 전제로 한 ‘내재적 가치’를 주지 못할 뿐만 아니라, 민간 일자리의 임금 수준을 지탱하는 ‘닻(anchor)’ 혹은 ‘기준점(benchmark)’ 역할을 하지 못한 채 민간 일자리 임금 수준을 하향 수렴하는 역할을 하게 된다.

넷째, 일자리보장 구상은 ‘노동 능력이 있는 자’와 ‘노동 능력이 없는 자’, ‘가치 없는 빈민(undeserving poor)’과 ‘가치 있는 빈민(deserving poor)’이라는 오래된 허위의 구분에 도전하는 것이 아니라 오히려 그것을 승인하고 강화한다. 반면 기본소득은 이러한 허위의 구분에 정면으로 도전한다. 일자리보장론자들은 기본소득이 도입된 사회에선 일하지 않는 사람들이 일하지 않는다는 사실로 인해 낙인을 찍힐 가능성이 높다고 전망하면서, 일자리를 통해 소득을 지급하는 일자리보장이야말로 사회적 낙인을 없애는 방법이라고 주장한다.

물론 비자발적 실업 상태거나 실업부조 등 복지 수당의 수령이 힘들고 굴욕적일 때 실업은 낙인을 동반한다. 그런데 실업이 낙인인 이유는 우리가 노동을 중시하는 체제 속에 살고 있기 때문이다. 이와 관련해 ‘Center for Ethics and Human Values·CEHV’의 부소장 케이트 맥팔런드(Kate McFarland)는 이렇게 말한다. “일자리가 본질적으로 우리를 행복하게 하기 때문에 우리 문화가 일자리에 가치를 두는 것은 아니다. 일자리에 가치를 두는 문화에 빠져 있기 때문에 고용되어 있음이 우리를 더 행복하게 하는 경향이 있는 것이다.”[9] 근본적으로 일자리보장 구상의 근저에는 완전 고용에 대한 집착이 자리하고 있으며 그 집착은 결국 노동주의 및 생산주의에 대한 집착이다.

두 정책에 대한 오독

기본소득은 일자리보장과 정반대의 생각이다. 기본소득은 일자리보장의 철학과 방법론을 반대한다. ‘일자리보장에 대한 반대’를 천명할 때 이에 대해 노골적인 반감을 표시하는 이들이 있는데 이런 반응엔 두 가지 이유가 있다. 한편으로는 기본소득에 대한 오해 때문이며 다른 한편으로는 일자리보장에 대한 몰이해 때문이다. 두 정책은 어떻게 오독되었고 결국 어떤 것을 말하고 있는가?

먼저 일자리보장(job guarantee)은 공공 부문에서 정부가 직접 일자리를 만들어 내려는 ‘직접 일자리 창출(direct job creation)’과 다른 개념이다. 일자리보장은 민간이 고용 못 한 일자리의 갭을 모두 메우는, 경기와 관계없이 완전 고용을 달성하겠다는 거시적 정책 구상이다. 따라서 일자리보장에 대한 반대를 정부의 공공 일자리 확대 정책 자체에 대한 반대, 더 나아가 공공 사회서비스 및 공공 인프라 확충에 대한 반대로 착각해서는 안 된다.

우리나라는 선진국과 달리 복지 국가로의 진입을 꿈꾸기도 전에 신자유주의의 폭격을 맞은 나라다. 2017년 기준 우리나라의 공공 부문 일자리 비율은 9.0퍼센트로 OECD 평균인 21.3퍼센트의 절반도 되지 않는다. 마땅히 조세 부담률을 높이고 사회 복지 지출을 늘려 민간에 맡겨진 보건, 돌봄, 교육, 주거, 치안, 문화, 환경 분야의 사회서비스를 공공화하도록 노력해야 한다. 그렇게 한다면 공공 사회서비스 분야의 일자리도 자연히 늘어날 것이다. 하지만 그것은 ‘일자리보장’이 아니다.

문재인 정부는 정권 출범 직후 대통령 직속의 ‘일자리 위원회’를 설치하고 일자리 상황판을 운영하면서 직접 정부가 일자리를 챙기겠다고 했다. 과거 이명박 정부도 ‘일자리가 최고의 복지’라는 논리를 폈지만, 그것은 본질상 복지 회피를 위한 논리이자 민간 일자리를 중심으로 한 친기업적 낙수 효과 정책이었다. 반면 문재인 정부는 공공 일자리 확대를 중심에 두고 “공공 부문이 모범 고용주로서 선도적 역할”을 수행하겠다고 선언했다. 이를 위해 공공 일자리 81만 개 창출과 공무원 17만 4000명 증원, 사회서비스 공공 일자리 34만 명 등을 공약했다. 하지만 결과는 미미하다. 2019년 기준으로 전체 공공 부문은 17만 1000명의 고용이 증가하여 공공 부문 일자리 비율은 9.5퍼센트로 0.5퍼센트포인트 상승을 가져왔을 뿐이다. 특히 민간 사회서비스를 공공 서비스로 전환하기 위해 추진한 ‘사회서비스공단’ 설립은 ‘사회서비스원’ 출범과 함께 고용 목표가 축소되었으며, 사회서비스원 직접 고용은 2020년까지 2400명에 그쳤다.

기본소득 지지자들은 정부 재정 투자의 확대, 공공 사회서비스의 확대를 강력히 지지한다. 동시에 그것이 기본소득을 대체하는 것이 아니라는 점 역시 분명히 한다. 기본소득 지급과 공공 사회서비스 강화, 공공 일자리 확대는 함께 이루어져야 한다.

일자리 문제에 있어 꼭 함께 살펴봐야 할 것은 기후 위기다. 기후 위기에 맞서는 기후 정의의 주요한 원칙으로 ‘정의로운 전환(Just Transition)’이 국제적으로 널리 받아들여지고 있다. 이는 일자리 창출과 기후 정의를 결합한 ‘녹색 일자리’에 대한 관심으로 이어진다.

정의로운 전환의 개념은 최근 “생산, 소비, 정치적 억압이라는 ‘추출적extractive’ 체제에서 벗어나 회복력 있고, 재생적이며, 평등한 경제”(기후 정의 동맹, Climate Justice Alliance)로 나아가는 것으로까지 그 ‘전환’의 개념이 확장되고 있지만, 원래의 의미는 ‘지속 가능한 녹색 경제’ 내에서의 일자리 창출 계획이다. 예를 들어 석탄 발전소를 폐쇄할 때 그 석탄 발전소에 일하던 노동자들의 노동권과 생계를 어떻게 보장할 것인지에 관한 총체적인 사회적 개입이다. 그것은 전환의 과정에 노동자와 시민 사회가 참여 및 결정할 수 있게 하고, 전환기 동안 노동자와 그 가족의 생계를 보장하며, 환경과 충돌하지 않는 새 일자리로의 교육과 훈련을 지원하고, 궁극적으로 새 일자리 정착에 이르게 하는 기획이다.

일자리보장이 정부의 ‘직접 일자리 창출’과 동의어가 아니듯이 일자리보장은 정의로운 전환, 혹은 녹색 일자리 계획과 차원이 다른 거시적 경제 계획이다. 따라서 일자리보장에 대한 반대도 녹색 일자리에 대한 반대가 아니며, 기본소득 지지자들은 정의로운 전환과 녹색 일자리 확대를 지지한다. 하지만 생태적 전환의 수단으로 기본소득을 주장하는 사람들은 여기에 몇 가지 문제의식을 더한다. 예컨대 석탄 발전소에서 일하던 노동자가 태양열 발전소에서 일하게 되는 것이 ‘정의로운’ 전환일까? 노동 시간과 노동 환경은 그대로이고 나를 고용한 사업주만 바뀌게 되는 것은, 아무리 그 사업주가 민간에서 공공으로 바뀌었다 한들 수평적인 작업장 이동에 불과하다. 정의로운 전환은 자본과 노동의 새로운 ‘성장 동맹’이 되어서는 안 된다.

기본소득 지지자들은 노동 시간이 단축되며 인간의 삶이 임금 노동에 의존하는 정도가 줄어드는 것에 깊은 관심이 있다. 주지하다시피 이것은 기본소득의 효과와 깊이 관련돼 있다. 기본소득은 ‘일자리 나누기’를 통한 개별 노동자의 노동 시간 단축이 ‘녹색 일자리’를 늘리는 것보다 더 중요하다고 본다. 더 나아가 사회적 총 노동 시간도 줄어들 필요가 있다. 기후 위기 시대에는 노동 총 공급을 늘리는 계획이 아니라 노동 총 공급을 줄이려는 계획이 시급한데, 이 모든 것은 기본소득과 결합해야 가능하다. 노동 시간을 줄이려는 맥락에서 ‘임금 삭감 없는 주 4일 노동제’라는 주장도 있다. 매우 진보적으로 보이지만 한계가 있다. 재벌 대기업은 감당할 수 있지만 대다수 중소기업과 영세 기업은 감당할 수 없기 때문이다. 그렇다고 임금 삭감을 방치하는 것도 당연히 옳지 않다. 결국 노동 시간의 단축은 기본소득 도입과 발맞추어갈 수밖에 없다.

일자리보장 프로그램의 일자리는 기후 위기를 전혀 조장하지 않으며 공동체에 필수적인 일들로 구성되기 때문에 큰 의미를 가진다는 주장이 있다. 하지만 이것은 일자리보장을 해야 할 이유가 되지 못한다. 지역 공동체에 봉사하는 일이 무의미하다는 것이 아니다. 그것을 조건으로, 그것과의 교환으로 사람들의 생계와 소득을 보장하는 시스템이 옳지 않다는 것이다. 지역 공동체 봉사와 같은 의미 있는 일은 기본소득을 보장받은 시민들이 ‘자발적으로’ 선택하는 것이 되어야 한다. 기본소득이 시행되면 그런 사람이 점점 늘어날 것이다. 이렇듯 기본소득의 ‘무조건성’은 건전한 공동체를 만들어가는 주요한 열쇠가 된다. 아무리 의미 있는 일이라도 그것이 일자리보장이라는 ‘비자발적’ 프로그램 속에 있다면 소망스러운 결과를 얻기 어렵다.

최악의 경우로 일자리보장 프로그램이 ‘완전 고용’ 이데올로기에 경도되어 일자리보장 프로그램의 정합성을 위해 필요하지도 않은 일자리를 일부러 만들게 된다면 그것이야말로 비효율의 ‘끝판왕’이 될 것이다. 기본소득 지지자였던 인권 운동가 마틴 루터 킹(Martin Luther King Jr.) 목사는 다음과 같은 말을 남겼다. “빈곤의 해결 방법은 빈곤을 ‘직접적으로’ 없애는 것이다. 보장 소득(guaranteed income)으로.” 일자리 이데올로기에 사로잡혀 있는 사람에게 꼭 들려주고 싶은 말이다. ‘일자리를 위한 일자리’는 문제를 우회하는 길일 뿐이다.

좋은 일자리는 줄어들고 불안정 노동이 확산하고 있는 현실에서 일자리보장 정책의 목소리는 당분간 높을 것이다. 다만 기대와 달리 일자리는 계속 줄어들 것이다. 미국 스탠퍼드대학교의 인류학자 제임스 퍼거슨(James Ferguson)은 《분배정치의 시대》 에서 “물고기를 그냥 주라(Give a man a fish)”고 말하고 있다. 기업들이 대형화, 자동화된 특수 기술로 어업을 주도하면서 이제는 ‘물고기 잡는 사람’이 필요 없어질 것이기 때문이다. 그가 남긴 말은 앞서 하남 도서관에서 강연장을 박차고 나가셨던 어르신의 질책에 대한 씁쓸한 답변이다. “이 시대에 어떤 인간에게 물고기 잡는 법을 가르치는 것은 실업자 어부를 양산하거나, 기껏해야 이미 경쟁이 포화 상태인 곳에 경쟁력 없는 초보 어부 한 명을 추가하는 것에 불과하다.”

노동에 대해 비판적 입장을 취했지만, 그렇다고 일자리보장은 ‘일을 하는 것’이고 기본소득은 ‘일을 안 하는 것’이구나 라고 여기면 곤란하다. 기본소득은 일이 점점 줄어들 환경에서 미래를 설계하는 구상이다. 당장 일을 하지 않는 세상이 펼쳐질 것이라는 생각이 아니다. 기본소득 지급이 임금 노동을 줄일 수는 있겠지만 당장은 일을 유지하는 사람이 대부분일 것이다. 기본소득이 일자리보장을 반대하는 이유는 그것이 사람과 일의 관계에 대한 가장 관료주의적인 해결 방식이기 때문이다. 기본소득은 일을 할지 말지, 많이 할지 적게 할지, 어떤 일을 할지를 개인이 결정한다. 일자리보장은 어떤 일을 어떻게 얼마나 할지 일자리보장 당국이 결정한다.

이와 관련해서 2011년도에 일어난 월스트리트 점령 시위(Occupy Wall Street)에 적극 참여하며 그 슬로건인 “우리가 99퍼센트다(We are the 99%)”라는 말을 함께 만든 인류학자 데이비드 그레이버(David Graeber)의 말은 교훈적이다.

“내 생각에 일자리보장과 보편적 기본소득의 차이는 노동을 어떻게 할당할 것인지 누가 결정하는가에 있다.”[10]

[1]

제19대 대통령선거 더불어민주당 정책공약집 《나라를 나라답게》, 2017.05.12.

[2]

한국조세재정연구원, 〈새정부 경제정책방향 - 경제 패러다임의 전환 -〉, 《재정 포럼 》, 254(0), 한국조세재정연구원, 2017.08., 123-159쪽.

[3]

하르츠 노동 개혁은 2002년 8월, 독일의 제7대 총리인 게르하르트 슈뢰더의 적록 연립정부 당시 하르츠 위원회에서 고안한 노동 개혁 방안이다. 임시직 고용을 늘리고 1인 사업자의 규제를 완화해 노동 유연성을 늘리는 것이 골자이며 수치상의 실업률을 줄이는 것에 목적이 있었다. 80년대의 독일은 재통일의 후유증으로 높은 실업률과 이에 따른 실업부조 지출이 심했다. 당시 독일 실업자는 400만 명에 달했고 재정 역시 악화됐다. 하르츠 개혁은 실업률을 줄이기 위한 다음 네 가지 개혁안이다.

하르츠 개혁은 총 네 단계로 하르츠 I법은 노동 시장으로의 인력 유입 및 실업부조 수령 요건을 강화한 것이다. 하르츠 II법은 미니 잡(비정규직) 기준을 완화하고 사회보장체계로 통합해 근로 형태의 유연화를 꾀한 것이다. 하르츠 III법은 연방노동청을 연방고용사무소로 전환한 것이며, 하르츠 IV법은 기존의 실업부조와 사회부조를 하나의 실업급여로 통폐합한 것이다.

고용 증진, 실업률 저하의 효과는 있었지만 양극화 심화, 일자리의 질 저하의 문제가 있었다. 사회 안전망인 실업부조의 수급 요건을 높인 것이 원인이었다.

하르츠 개혁은 총 네 단계로 하르츠 I법은 노동 시장으로의 인력 유입 및 실업부조 수령 요건을 강화한 것이다. 하르츠 II법은 미니 잡(비정규직) 기준을 완화하고 사회보장체계로 통합해 근로 형태의 유연화를 꾀한 것이다. 하르츠 III법은 연방노동청을 연방고용사무소로 전환한 것이며, 하르츠 IV법은 기존의 실업부조와 사회부조를 하나의 실업급여로 통폐합한 것이다.

고용 증진, 실업률 저하의 효과는 있었지만 양극화 심화, 일자리의 질 저하의 문제가 있었다. 사회 안전망인 실업부조의 수급 요건을 높인 것이 원인이었다.

[4]

최저임금위원회, 《2021년 최저 임금 심의편람》, 2021.06.

[5]

홍운선, <낙수 효과에 관한 통계 분석이 주는 시사점>, 《중기경쟁력 17-01》, 중소기업연구원, 2017.02.23.

[6]

〈Value of COVID-19 fiscal stimulus packages in G20 countries as of May 2021, as a share of GDP〉, Statista.

[7]

영세 근로자의 생계를 돕기 위하여 정부에서 실시하는 사업. 주로 제방이나 하천, 도로 따위의 사업장에서 일을 하게 된다.

표준국어대사전

표준국어대사전

[8]

현대화폐이론에 따르면 화폐는 교환의 매개로 등장한 것이 아니라 국가에 대한 조세의 지불을 위해 국가가 만들어 낸 지불 수단이다. 정부는 균형 재정, 즉 조세를 걷어서 그 조세 수입의 한도 내에서 지출을 하는 것이 아니라, 정부의 재정 지출이 조세 수입보다 선행하므로 정부의 지출은 세수의 크기에 제약될 이유가 전혀 없다. 정부는 화폐 발행을 통해 자국 통화로 표시된 부채를 전액 상환할 수 있는 만큼 채무 과다에 따른 파산이 불가능하므로, ‘재정 건전성’에 집착할 것이 아니라 완전 고용과 같은 정책 목표를 설정해야 한다는 것이다.

[9]

Kate McFarland, <Basic income, job guarantees and the non-monetary value of jobs: Response to Davenport and Kirby>, Basic Income News, 2016.9.5.

[10]

데이비드 그레이버(김병화 譯), 《불쉿 잡: 왜 무의미한 일자리가 계속 유지되는가?》, 민음사, 2018.

Close