추천 콘텐츠

우리는 운동선수를 위해 존재한다

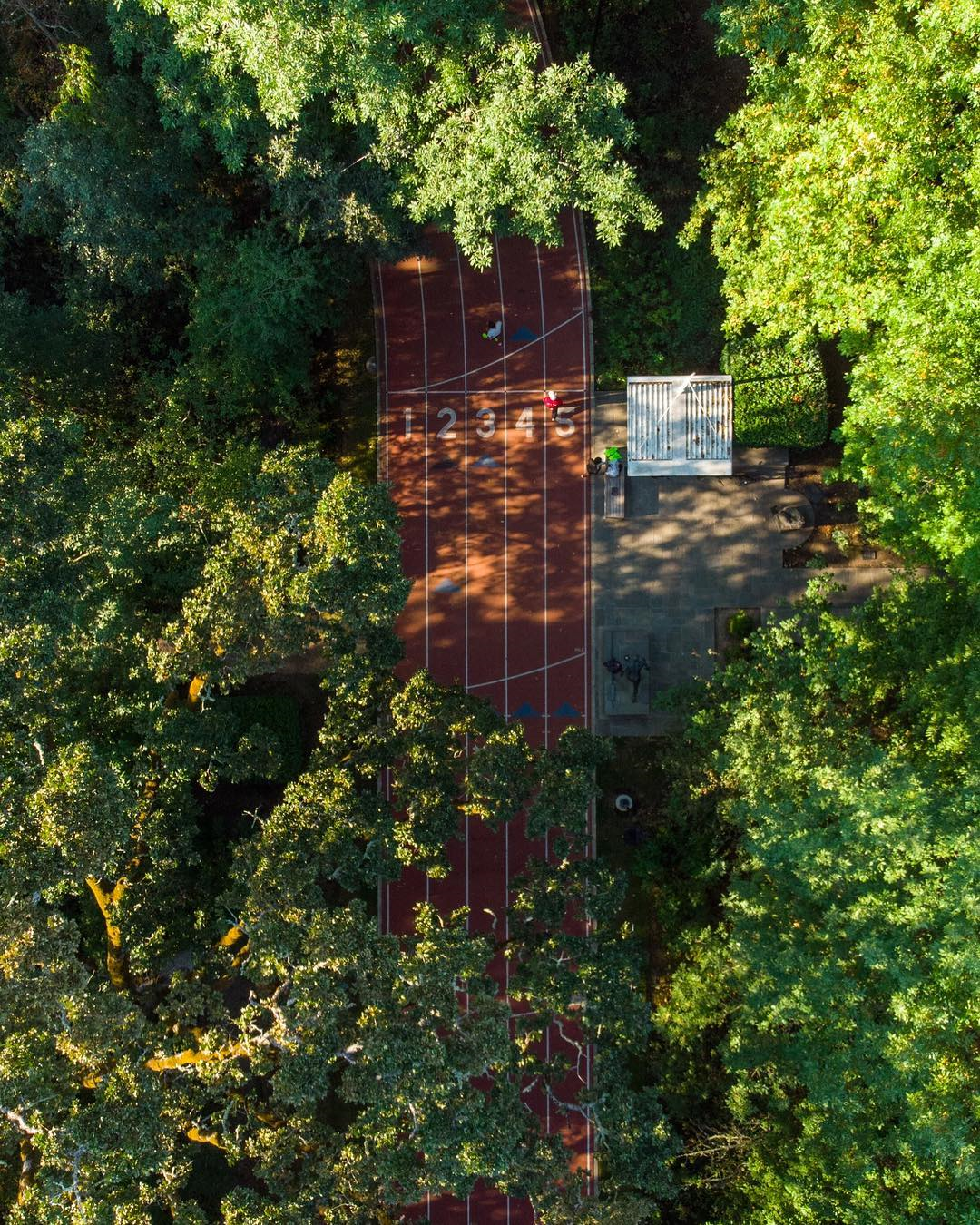

나이키 본사는 메인 캠퍼스의 조깅 트레일 외에도 한적한 숲길인 홀리스터 트레일을 품고 있다. 포장도로와 비포장도로를 모두 갖춘 투알라틴공원도 인접해 있다. 달리기에 최적의 장소다. 서울에도 월드컵공원 메타세콰이어길, 서울숲, 남산 등 그에 못지않은 코스가 있다. 싱글렛을 입은 러너도 흔하게 볼 수 있다. 그만큼 몇 년간 달리기 인구가 많이 늘었다. 하지만 로드, 트레일, 트랙 등 거의 모든 주로(走路)를 갖춘 회사는 드물다. 단일 공간에서 많은 러너를 보기도 쉽지 않다.

캠퍼스에 방문한 러너라면 누구든 ‘뛰고 싶다’, ‘여기서 일하고 싶다’라는 생각이 절로 들 것이다. “오리건이 숲이고, 숲이 곧 오리건이다”라는 바우어만의 말을 그대로 옮겨 놓은 듯했다. 나이키 본사는 거대한 숲이자 일터이자 달리기 코스다. 러닝, 라이프, 일의 균형을 완벽하게 구현한 곳이다.

나이키는 러닝 인프라를 회사 임직원에게만 제공하지 않고 일반인에게도 개방한다. 매년 ‘바우어만 5K’라는 캠퍼스 러닝 이벤트를 개최해 주민들의 참여를 독려한다. 바우어만 5K는 코로나19 여파로 2019년 이후 중단됐다가 2022년 9월, 3년 만에 열렸다.

나이키는 왜 이렇게 러닝 인프라, 그리고 러닝 문화에 많은 투자를 하는 걸까? 기업 핵심 가치를 알면 바로 이해할 수 있다. 나이키가 발간하는 각종 리포트와 웹사이트에 등장하는 기업 대표 슬로건은 바로 ‘Serve athletes’이다. ‘나이키는 운동선수를 위해 존재한다’라는 의미로 통용된다. 이는 곧 ‘세계 모든 운동선수에게 영감과 혁신을 준다’는 나이키의 미션과 연결된다. 여기서 말하는 운동선수는 프로 선수뿐만이 아니다. 일반인도 신체가 있으면 누구나 선수라는 것이 나이키의 철학이다. 러너 출신이 만든 나이키는 늘 러너를 위해 존재해 왔다.

한번은 오리건대(UO) 육상팀 케니 무어(Kenny Moore)가 러닝 도중 발이 부러졌다. 이를 보고 바우어만은 그의 운동화 바닥 아치 지지대에 문제가 있음을 발견했다. 그리고 발뒤꿈치와 발 앞부분에 부드러운 스펀지 쿠션이 있는 고무 밑창의 신발을 만들었다. 그것이 나이키의 상징이자 역사상 가장 많이 팔린 러닝화 중 하나인 코르테즈의 시초다.[1] 1960년대 초, 대학원 졸업생 필 나이트는 선수들에게 가볍고 튼튼한 러닝화를 제공하겠다는 일념으로 소형차 트렁크에 신발을 싣고 미국 태평양 연안의 경기장을 찾아다녔다.

이렇게 두 창업자가 육상팀에서부터 고수해 온 ‘Serve athletes’ DNA는 나이키에 고스란히 이식됐다. 기업 문화로 자연스레 뿌리내렸다. 나이키는 엘리트 선수를 지원하는 것에 그치지 않는다. 임직원 모두가 시간에 구애받지 않고 운동을 즐기고 스포츠를 통해 모티베이션을 얻기를 적극 권장한다. 본사에 방문했을 때 캠퍼스 전체가 자유로운 로컬 러닝 클럽이자 종합 체육관으로 느껴졌다. 실제로 임직원에게 올림픽 규격 수영장, 인도어 트랙, 각종 피트니스 센터 등 월드 클래스 스포츠 시설이 제공된다. 나이키를 연 매출 61조 원의 세계 1위 스포츠 용품 기업으로 이끈 것은 바로 ‘일과 운동의 완벽한 밸런스’를 추구하는 기업 문화다.

나이키의 이노베이션 역시 구성원이 직접 ‘선수’가 되고 이를 통해 영감을 얻는 문화에서 출발한다. 실제로 나이키는 미국 경제 매체 《패스트 컴퍼니》가 선정하는 ‘가장 혁신적인 기업’에 여러 차례 이름을 올렸다. 2016년 공개한 러닝화 베이퍼플라이(Vaporfly)는 시장의 판도를 바꾼 나이키 혁신의 한 사례다. 밑창과 깔창 사이 중창에 탄소 섬유판을 탑재했다. 강한 탄성과 187그램(270밀리미터 러닝화 기준)에 불과한 무게로 업계 전체에 충격을 안겼다.

이렇게 두 창업자가 육상팀에서부터 고수해 온 ‘Serve athletes’ DNA는 나이키에 고스란히 이식됐다. 기업 문화로 자연스레 뿌리내렸다. 나이키는 엘리트 선수를 지원하는 것에 그치지 않는다. 임직원 모두가 시간에 구애받지 않고 운동을 즐기고 스포츠를 통해 모티베이션을 얻기를 적극 권장한다. 본사에 방문했을 때 캠퍼스 전체가 자유로운 로컬 러닝 클럽이자 종합 체육관으로 느껴졌다. 실제로 임직원에게 올림픽 규격 수영장, 인도어 트랙, 각종 피트니스 센터 등 월드 클래스 스포츠 시설이 제공된다. 나이키를 연 매출 61조 원의 세계 1위 스포츠 용품 기업으로 이끈 것은 바로 ‘일과 운동의 완벽한 밸런스’를 추구하는 기업 문화다.

나이키의 이노베이션 역시 구성원이 직접 ‘선수’가 되고 이를 통해 영감을 얻는 문화에서 출발한다. 실제로 나이키는 미국 경제 매체 《패스트 컴퍼니》가 선정하는 ‘가장 혁신적인 기업’에 여러 차례 이름을 올렸다. 2016년 공개한 러닝화 베이퍼플라이(Vaporfly)는 시장의 판도를 바꾼 나이키 혁신의 한 사례다. 밑창과 깔창 사이 중창에 탄소 섬유판을 탑재했다. 강한 탄성과 187그램(270밀리미터 러닝화 기준)에 불과한 무게로 업계 전체에 충격을 안겼다.

스포츠 의학 저널 《스포츠 메디슨》 에 따르면 베이퍼플라이는 러너의 에너지 소모를 약 4퍼센트 줄인다.[2] 2023년 3월 출시된 베이퍼플라이3는 이전 버전보다 안정성, 통기성, 쿠셔닝, 무게 등이 개선됐다는 평가를 받는다. 나이키의 혁신과 실험은 제품에 국한되지 않는다. 바우어만 트랙 클럽, 오리건 트랙 클럽 등 엘리트 및 아마추어 선수를 육성하는 프로그램도 꾸준히 후원한다. 나이키의 러닝 이노베이션, 러닝 문화 저변을 확대하기 위한 시도는 계속되고 있다.

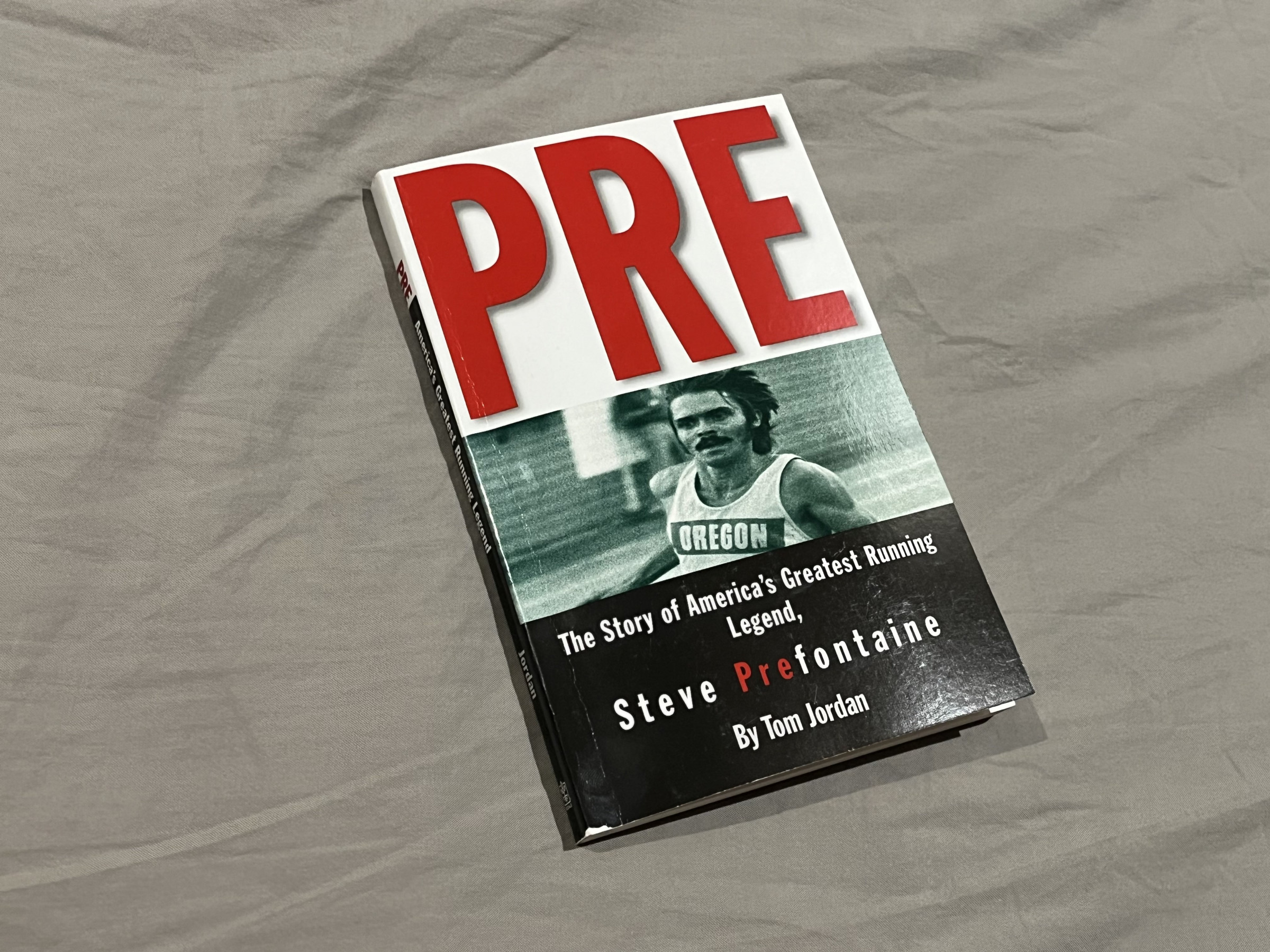

나이키는 당대 최고의 스포츠 스타를 기용하는 것으로 유명하다. 대표적으로 농구의 마이클 조던, 테니스의 세리나 윌리엄스, 축구의 킬리안 음바페 등과 스폰서십 계약을 맺었다. 나이키의 스타 마케팅은 50여 년 전에 시작됐다. 첫 후원 모델은 육상 선수였다. 1972년 나이키는 빌 바우어만이 개발한 나이키 첫 러닝화 나이키 문 슈즈를 뮌헨 올림픽 출전을 앞둔 21세의 루키에게 제공했다. 후에 미국 전역에서 ‘프리Pre’라 불린 스티브 프리폰테인(Steve Prefontaine)이다.

나이키의 홈타운 오리건의 러닝 컬처를 이야기할 때 빠지지 않는 두 명이 바우어만과 프리다. 레전드 선수가 그렇듯 그는 등장부터 남달랐다. 프리는 고등학생 시절 3200미터 종목에서 미국 신기록을 깨며 열여덟 살에 이미 전국구 스타가 됐다. 그는 UO 육상팀의 일원이 되어 2000미터부터 10000미터까지 일곱 종목의 미국 신기록을 세웠다. 당시 육상계에서 프리의 위상이 어떠했을지 짐작할 수 있는 대목이다.

프리가 지금까지 미국 넘버원 육상 선수로 사랑받고 있는 것은 그의 경이로운 기록 때문만은 아니다. 전미대학체육협회 NCAA 챔피언십 경기 영상을 보면 수려한 외모와 콧수염, 긴 갈색 머리를 휘날리며 달리는 모습이 인상적이다. 프리의 진짜 저력은 레이스 스타일에 있었다. 그는 늘 ‘다음이 없는 것처럼’ 달렸다.

올림픽 트랙 경기를 보면 대부분 선수는 남은 바퀴 수와 랩 타임을 체크하며 전략적인 레이스를 한다. 하지만 프리는 스타트와 동시에 선두로 치고 나서는 프론트 러닝을 고수했다. 적절한 페이스를 계산하며 뛰는 것과는 거리가 멀었다. 바우어만 코치는 이런 공격적인 경주로 인해 경기 후반에 페이스가 떨어질 것을 우려해 그의 방식을 바꾸려 했다. 하지만 프리는 논쟁까지 불사하며 완고하게 저항했다.

사실 프리의 방식은 무모한 면이 있다. 실제로 그는 뮌헨 올림픽 5000미터 결승에서 한 바퀴를 남기고 선두에서 3위로, 결승선 10여 미터를 남기곤 4위로 밀려나 메달 획득에 실패했다. 그는 비록 올림픽 메달리스트는 못 됐지만, 팬들은 프리 특유의 저돌적인 방식에 열광했다. 그는 질주하고 관중들은 환호했다. “Go, Pre!” 함성이 스타디움을 뒤덮었다. 프리의 영상을 보면 50여 년 전 트랙을 가득 메운 열기를 고스란히 느낄 수 있다.

그는 1970년대 육상계의 록스타였다. 프리는 153개 대회에 출전해 120번 우승했다. UO 육상팀이 연전연승을 거두며 오리건은 확고한 미국 육상의 중심이 됐다. 여전히 오리건은 트랙 타운(Track Town)이자 세계 육상의 성지다. 오리거니언에게 러닝은 리추얼이며, 프리 같은 히어로를 동경하며 자연스레 내재한 일종의 문화 DNA다. 그들에게 나이키 캠퍼스의 낮 시간대 달리기는 업무 중 일탈이 아닌 일상이다. 그리고 오리건 러닝 문화의 저변에는 프리가 있다.

1975년 5월 30일, 스물네 살의 프리는 자동차 사고로 세상을 떠났다. 그날이 되면 그를 기억하는 팬들이 오리건 유진 월래밋강 인근의 조그만 바위에 기념품을 남긴다. 오리건대 스타디움에서 차로 5분 거리에 있는, 그가 생을 마감한 곳이다. 러닝화, 유니폼, 메달, 사진이 수북이 쌓여 있다. 소박한 행사는 50년 가까이 이어지고 있다. 현지 언론도 매년 그를 추모한다.

프리는 뛰어난 선수를 넘어선 위대한 선수였다. 사람들은 그를 보기 위해 경기장에 몰려들었다. 프리의 질주는 그들의 마음속에 불을 질렀다. 사람들이 스포츠에 기대하는 것은 결국 최선을 다하고 모든 걸 쏟아붓는 진정한 스포츠맨십이다. 프리는 이를 반세기 전 레이스를 통해 입증했다. 그는 경주가 승리만을 위한 것이 아닌, 자기 능력을 최대치로 밀어붙이는 데 의미가 있다는 것을 보여 줬다. 그런 점에서 프리는 모든 러너가 접하는 질문 ‘왜 달리는가’에 대해 그의 짧지만 강렬한 인생의 역주(力走)로 몸소 답했다.

프리처럼 달리기

나이키는 당대 최고의 스포츠 스타를 기용하는 것으로 유명하다. 대표적으로 농구의 마이클 조던, 테니스의 세리나 윌리엄스, 축구의 킬리안 음바페 등과 스폰서십 계약을 맺었다. 나이키의 스타 마케팅은 50여 년 전에 시작됐다. 첫 후원 모델은 육상 선수였다. 1972년 나이키는 빌 바우어만이 개발한 나이키 첫 러닝화 나이키 문 슈즈를 뮌헨 올림픽 출전을 앞둔 21세의 루키에게 제공했다. 후에 미국 전역에서 ‘프리Pre’라 불린 스티브 프리폰테인(Steve Prefontaine)이다.

나이키의 홈타운 오리건의 러닝 컬처를 이야기할 때 빠지지 않는 두 명이 바우어만과 프리다. 레전드 선수가 그렇듯 그는 등장부터 남달랐다. 프리는 고등학생 시절 3200미터 종목에서 미국 신기록을 깨며 열여덟 살에 이미 전국구 스타가 됐다. 그는 UO 육상팀의 일원이 되어 2000미터부터 10000미터까지 일곱 종목의 미국 신기록을 세웠다. 당시 육상계에서 프리의 위상이 어떠했을지 짐작할 수 있는 대목이다.

프리가 지금까지 미국 넘버원 육상 선수로 사랑받고 있는 것은 그의 경이로운 기록 때문만은 아니다. 전미대학체육협회 NCAA 챔피언십 경기 영상을 보면 수려한 외모와 콧수염, 긴 갈색 머리를 휘날리며 달리는 모습이 인상적이다. 프리의 진짜 저력은 레이스 스타일에 있었다. 그는 늘 ‘다음이 없는 것처럼’ 달렸다.

올림픽 트랙 경기를 보면 대부분 선수는 남은 바퀴 수와 랩 타임을 체크하며 전략적인 레이스를 한다. 하지만 프리는 스타트와 동시에 선두로 치고 나서는 프론트 러닝을 고수했다. 적절한 페이스를 계산하며 뛰는 것과는 거리가 멀었다. 바우어만 코치는 이런 공격적인 경주로 인해 경기 후반에 페이스가 떨어질 것을 우려해 그의 방식을 바꾸려 했다. 하지만 프리는 논쟁까지 불사하며 완고하게 저항했다.

사실 프리의 방식은 무모한 면이 있다. 실제로 그는 뮌헨 올림픽 5000미터 결승에서 한 바퀴를 남기고 선두에서 3위로, 결승선 10여 미터를 남기곤 4위로 밀려나 메달 획득에 실패했다. 그는 비록 올림픽 메달리스트는 못 됐지만, 팬들은 프리 특유의 저돌적인 방식에 열광했다. 그는 질주하고 관중들은 환호했다. “Go, Pre!” 함성이 스타디움을 뒤덮었다. 프리의 영상을 보면 50여 년 전 트랙을 가득 메운 열기를 고스란히 느낄 수 있다.

그는 1970년대 육상계의 록스타였다. 프리는 153개 대회에 출전해 120번 우승했다. UO 육상팀이 연전연승을 거두며 오리건은 확고한 미국 육상의 중심이 됐다. 여전히 오리건은 트랙 타운(Track Town)이자 세계 육상의 성지다. 오리거니언에게 러닝은 리추얼이며, 프리 같은 히어로를 동경하며 자연스레 내재한 일종의 문화 DNA다. 그들에게 나이키 캠퍼스의 낮 시간대 달리기는 업무 중 일탈이 아닌 일상이다. 그리고 오리건 러닝 문화의 저변에는 프리가 있다.

1975년 5월 30일, 스물네 살의 프리는 자동차 사고로 세상을 떠났다. 그날이 되면 그를 기억하는 팬들이 오리건 유진 월래밋강 인근의 조그만 바위에 기념품을 남긴다. 오리건대 스타디움에서 차로 5분 거리에 있는, 그가 생을 마감한 곳이다. 러닝화, 유니폼, 메달, 사진이 수북이 쌓여 있다. 소박한 행사는 50년 가까이 이어지고 있다. 현지 언론도 매년 그를 추모한다.

프리는 뛰어난 선수를 넘어선 위대한 선수였다. 사람들은 그를 보기 위해 경기장에 몰려들었다. 프리의 질주는 그들의 마음속에 불을 질렀다. 사람들이 스포츠에 기대하는 것은 결국 최선을 다하고 모든 걸 쏟아붓는 진정한 스포츠맨십이다. 프리는 이를 반세기 전 레이스를 통해 입증했다. 그는 경주가 승리만을 위한 것이 아닌, 자기 능력을 최대치로 밀어붙이는 데 의미가 있다는 것을 보여 줬다. 그런 점에서 프리는 모든 러너가 접하는 질문 ‘왜 달리는가’에 대해 그의 짧지만 강렬한 인생의 역주(力走)로 몸소 답했다.

달리기에 미친 사람들

프리를 보며 전력을 다하는 것의 의미를 생각한다. 대학 시절 읽은 인텔 전 CEO 앤디 그로브의 자서전 《편집광만이 살아남는다 (Only the Paranoid Survive)》는 표지를 뒤덮은 제목과 큼직한 사진이 눈에 띄는, 다소 기괴한 책이었다. 그의 ‘편집광적’ 태도를 그대로 보여 주는 듯했다. 본문에는 저자가 1980년대 회사 주력 사업을 메모리에서 마이크로프로세서로 과감히 재편하고 인텔을 세계 7위 기업으로 만든 일화가 소개된다. 그는 사업 구조, 사업 방식, 경쟁 방식이 바뀌면서 힘의 균형이 이동하는 이른바 ‘전략적 변곡점’을 인지하고 깊이 천착할 것을 강조한다. 시종일관 한 가지 일에 몰두할 것을 주문하는 그로브의 집념을 보며, 당시 나는 무언가에 미친다는 것은 기업 하는 사람들의 전유물 정도로 생각했다.

그리고 시간이 지나 그처럼 진정 미쳐 있는 사람들을 만난 곳은 일터보다 강변, 산길, 가끔은 도로변인 경우가 많았다. 매달 500~600킬로미터를 뛰는 직장인 러너, 한겨울 북한산의 트레일 러너, 그들은 달리기에 미친 사람들이었다.

물론 기업에서 말하는 ‘사력을 다하는 것’과 러닝 영역에서의 그것은 다를 수 있다. 엘리트 러너가 아닌 아마추어 러너라면 더욱 그렇다. 업무는 효율과 비용을 기본 전제로 하며 이는 어느 분야 어느 기업에나 통용되는 공식이다. 하지만 러닝은 꼭 그렇지만은 않다. 지하철로 20분이면 당도할 거리를 두 시간 넘게 뛰어가는 등 오히려 반대의 모습을 보이기도 한다. 이윤과 실익에 근거하지 않고 하루 수 킬로미터에서 수십 킬로미터를, 온전히 자발적으로 뛰고 또 뛰는 러너들이야말로 진짜 ‘미친 사람들’이라는 점은 틀림없다.

많은 러너가 꾸준히 달리는 이유로 향상심(向上心)을 꼽는다. 글자 그대로 현재보다 나아지려는, 발전하려는 마음을 뜻한다. 나는 체중 감량을 위해 달리기를 시작했다. 가장 기억에 남는 순간은 1킬로미터 기록을 분당 6분 30초대에서 5분대로 앞당겼을 때, 걷기와 뛰기를 반복하던 고개를 단숨에 넘었을 때, 3킬로미터도 벅차던 내가 30킬로미터 이상을 소화했을 때다. 여러 달, 여러 해 동안 꾸준히 달리며 성장한 나를 발견하고 러닝에 온전히 매료됐다. 향상심과 성장, 빠져듦의 선순환이다.

보스턴 마라톤과 뉴욕 마라톤을 각 4회씩 우승한 마라톤 레전드 빌 로저스 Bill Rogers는 이렇게 말했다. “당신이 달리는 걸음, 당신이 달리는 거리가 당신의 몸뿐만 아니라 당신의 운명을 바꾼다.” 그 역시 같은 이유로 달렸다.[3]

꾸준한 러닝의 또 다른 동력은 ‘리듬’이다. 달리기 리듬은 더 가볍고 편안하게, 더 나은 지구력으로, 덜 피곤하게, 자신의 움직임을 제어하는 것을 의미한다. 초급, 중급 아마추어 러너뿐만 아니라 준엘리트 급인 마스터스, 엘리트 선수도 더 나은 리듬을 꾸준히 익힌다. 안정적인 호흡 패턴, 일정한 보폭, 과하지 않은 팔 스윙 등 내 몸에 맞는 리듬을 찾을 때 나만의 러닝이 시작된다. 이를 통해 달리기는 ‘하지 않고선 견딜 수 없는’ 행위가 돼버린다.

신문사에서 일할 당시 새벽 출근이 잦았다. 편집국에 들어서면 오전 5시 40분, 얼음물과 커피로 잠을 쫓는 게 일과의 시작이었다. 수년 전 어느 가을 출근길, 광화문 네거리에 형광 싱글렛을 입은 러너가 보였다. 어깨를 활짝 젖힌 채 일정한 보폭을 유지하는 모습을 보며 ‘덕수궁 한 바퀴 거리는 달렸겠네’ 하고 짐작했다. 그날 내내 광화문 러너의 모습이 머릿속을 떠나지 않았다.

당시 나는 달리기를 놓다시피 하고 있었다. 일이 많았고 뛰는 건 뒤로 미뤘다. 달리는 거리와 횟수가 줄어드는 악순환이 반복됐다. 그러던 차에 ‘광화문 러너’를 보게 된 것이다. 그는 달렸고 나는 그렇지 않았다. 다른 건 중요하지 않았다. 그 길로 나는 다시 달렸다. 주 3회 이상 뛰었고 그해 처음으로 마라톤 풀코스를 네 시간 안에 완주하는 ‘서브 4’를 달성했다. 일에 지칠수록 더 뛰었다.

퇴근 후의 러닝을 위해 업무에 집중했고, 주말에는 길게 뛰며 다음 한 주의 일을 구상했다. 도무지 풀 수 없는 업무상 난제를 만날 때면 허벅지 경련에도 마라톤을 완주하던 순간을 떠올렸다. 일에서의 체력과 맷집을 키우기 위해 달렸다. 악착같이 뛰다 보니 일의 지구력도 늘었다. 그렇게 내게, 일은 러닝을 닮아 갔다.

엘리트 러너를 보며 일의 방식을 배운다. 몸 관리, 리커버리(회복) 방법을 익히며, 아이디어를 얻는다. 선수라면 누구나 철저한 체중 조절, 식단 관리를 유지한다. 그들의 습관 하나하나를 내 것으로 만든다. 부상 방지를 위해 운동 후 폼 롤러 마사지, 얼음찜질도 한다. 충분한 스트레칭과 회복을 위한 수면도 필수다. 선수들은 목표 달성을 위해 작은 요소까지 개선한다. 문제를 정의하고 방법을 찾고 해결한다. 아테네 올림픽 마라톤 은메달리스트 멥 케플레지기(Meb Keflezighi)는 달리기에서의 성공 요소로 세 가지를 꼽는다. 좋은 목표(good goals), 헌신(commitment), 근면(hard work)이다. 그는 특히 좋은 목표를 강조하는데, 구체적인 계획의 목표를 의미한다.

“다른 사람의 기대에 부응하는 것이 아닌 온전히 나의 목표, 스스로 이루고자 하는 것이어야 한다. 좋은 목표는 일관성을 갖는 데 도움이 된다. 한결같음은 러너로서 성공하기 위해 꼭 필요하다. 목표는 불편함을 극복하고 성취 과정의 기쁨을 느끼게 한다. 목표를 좇는 것은 동기를 부여하고, 최선을 다하도록 만든다.”[4] 그가 꼽는 성공 요소를 일에 대입해도 어색함이 없다. 달리기와 일 모두 목표가 중요하다.

동틀 녘 침대를 빠져나와 길 위에 서는 것, 혼자만의 레이스를 이어가는 건 쉽지 않다. 달리기는 편안함과는 거리가 있는 ‘불편한 움직임’이다. 하지만 일단 시작하고 한 발씩 내딛다 보면 그것은 ‘즐거운 불편함’이 된다. 혹한에 정강이가 저리고, 장대비에 흠뻑 젖어도, 러너라면 늘 이렇게 말할 것이다. “그래도, 뛰길 잘했다.”

[1]

Department of Nike Archives, 〈Never Done Listening〉, 2022.

[2]

Wouter Hoogkamer et al., 《A Comparison of the Energetic Cost of Running in Marathon Racing Shoes》, Sports Medicine, 2017.

[3]

빌 로저스・매튜 셰파틴(태원준 譯), 《마라톤맨》, 시간낭비, 2020.

[4]

Meb Keflezighi and Scott Douglas, 《Meb For Mortals》, Rodale Books, 2015

Close